科爾沁沙地4種生境地土壤種子庫特征及其與土壤化學因子的關系

馬金寶 高凱 孫忠林 周立業

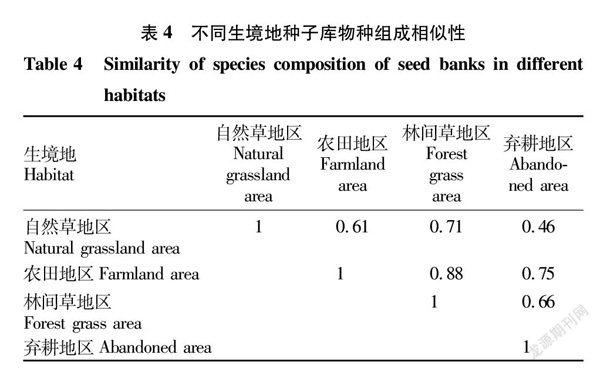

摘要 [目的]探究科爾沁沙地4種生境下的土壤種子庫特征及其與土壤化學因子的關系。[方法]以科爾沁沙地4種不同演替階段下的生境(農田地區、棄耕地區、自然草地區、林間草地區)為研究對象,通過野外調查取樣及室內種子萌發相結合的方法,研究不同生境下瞬時土壤種子庫的組成、空間分布以及與土壤化學因子之間的關系。[結果]4種生境地土壤種子庫共計出現11種植物,分為6科11屬,種子庫組成較為簡單,多為一年生植物。不同生境地土壤種子庫密度有顯著差異(P<0.05),表現為自然草地區>林間草地區>農田地區>棄耕地區,且在相同生境垂直方向上密度均呈遞減趨勢。4種生境地土壤種子庫中Simpson指數、Shannon-Wiener指數變化趨勢基本一致,均表現為自然草地區最高,農田地區最低;農田地區和林間草地區的種子庫相似性最高,為0.88,自然草地區和棄耕地區相似性最低,為0.46。土壤種子庫多樣性指數與速效鉀、有效磷呈正相關,與有機質、堿解氮呈負相關。[結論]該研究結果為科爾沁沙地植被的恢復與重建提供理論依據。

關鍵詞 土壤種子庫;土壤化學因子;異質生境;變化特征;相關關系;科爾沁沙地

中圖分類號 Q 948? 文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2022)03-0065-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.03.017

Characteristics of Soil Seed Banks and Their Relationships with Soil Chemical Factors in Four Habitats in Horqin Sandy Land

MA Jin-bao,GAO Kai, SUN Zhong-lin et al

(Agricultural College of Inner Mongolia University for Nationalities,Tongliao,Inner Mongolia 028000)

Abstract [Objective]? To explore the characteristics of soil seed banks and their relationships with soil chemical factors in 4 habitats in Horqin Sandy Land.[Method] Taking four habitats under different succession stages in Horqin Sandy Land (agricultural area, abandoned farming area, natural grass area, and forest grass area) as the research object,the composition and spatial distribution of instantaneous soil seed banks in different habitats and their relationship with soil chemical factors were studied through a combination of field survey sampling and indoor seed germination.[Result]There were 11 kinds of plants in the soil seed banks of 4 habitats, which were divided into 6 families and 11 genera.The composition of the seed bank was relatively simple, mostly annual plants.The density of soil seed banks in different habitats had significant difference, which was natural grassland area> forest grass area> farmland area> abandoned area, and the density of soil seed banks in the same habitat showed a decreasing trend in the vertical direction.The Simpson index and Shannon-Wiener index in the soil seed banks of the four habitats were basically the same, with the highest in the natural grass area and the lowest in the farmland area.The similarity of seed banks in farmland area and forest grass area was the highest, which was 0.88, and that in natural grassland area and abandoned area was the lowest, which was 0.46.The density of soil seed banks was positively correlated with available potassium and available phosphorus, and negatively correlated with organic matter and alkali hydrolyzable nitrogen.[Conclusion] The results of this study provide a theoretical basis for the restoration and reconstruction of vegetation in Horqin Sandy Land.

Key words Soil seed bank;Soil chemical factors;Heterogeneous habitat;Change characteristics;Correlation;Horqin Sandy Land

基金項目 國家自然科學基金項目(31460634)。

作者簡介 馬金寶(1996—),男,內蒙古赤峰人,碩士研究生,研究方向:草地生態。通信作者,教授,博士,碩士生導師,從事草地生態方面的研究。

收稿日期 2021-05-18

土壤種子庫是指存在于土壤表面及以下的全部存活種子的總和[1]。它與地表植被關系密切,反映植被群落過去的狀況,是地上植被潛在更新能力的物質基礎,對植被物種多樣性的保護有重要作用[2]。土壤種子庫也是植被群落受到干擾后恢復的主要種質資源,同時也在退化草地恢復與重建中起著重要的作用,在植被群落不同的演替階段,土壤種子庫會因地上植被的變化而產生差異,土壤種子庫的變化也與土壤化學因子存在關聯。已有研究表明,土壤微環境會通過影響種子的儲存、萌發及地上植被的組成進而改變土壤種子庫密度的分布格局[3-5]。由于不同的植被類型土壤種子庫組成不一致,掌握不同植被類型土壤種子庫的特征有助于對該地區群落演替規律作出科學的預測,從而為植被的恢復與重建提供理論依據。

科爾沁沙地位于松嫩平原與內蒙古高原的過渡地帶,是我國北方典型的生態脆弱區,不同于典型草原的相對均質性,荒漠草原的景觀異質性非常明顯[6-7],區域內山地、農田、草地、林地等景觀鑲嵌分布,不同的生態系統也在多方面發揮著保護科爾沁沙地的重要作用[8]。近年來,對科爾沁沙地土壤種子庫的研究主要集中在放牧、封育以及特定植物群落等方面,對不同生境下土壤種子庫特征及其與土壤化學因子的聯系鮮見報道。該研究以科爾沁沙地4種不同生境為對象,通過分析土壤種子庫特征及其與土壤化學因子的關系,預測出該地區植被演化趨勢并探究二者之間的關系,為科爾沁沙地的植被恢復與重建提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究地位于內蒙古自治區通遼市科爾沁區豐田鎮附近(120°30′~120°55′E,43°19′~43°55′N),屬于科爾沁沙地腹地,試驗地為溫帶大陸性氣候,四季分明,年平均降水量為350~380 mm,年均蒸發量1 957 mm,春季多風,年均平均風速3.6 m/s,年均有效積溫3 192 ℃·d,平均海拔為184 m,土壤類型為砂壤土,植被種類多為狗尾草[Setaria viridis(L).Beauv.]、虎尾草(Chloris virgata Sw.)、紫花苜蓿(Medicago sativa L.)、野艾蒿(Artemisia lavandulaefolia DC.)、蒺藜(Tribulus terrestris L.)、沙蓬[Agriophyllum squarrosum (L.) Moq.]等。該試驗樣地主要選擇科爾沁沙地腹地4種處于不同演替階段下的異質生境:自然草地區、農田地區、林間草地區、棄耕地區,各個生境的地上植被情況及海拔、坡度見表1。

1.2 野外調查采樣

于2020年7月進行地上植被調查,2020年10月進行土壤種子庫采樣,在通遼市科爾沁區豐田鎮附近選擇包括自然草地區、棄耕地區、林間草地區、農田地區的4個不同生境地,在每個生境地隨機選擇3塊樣地,在每個樣地等距離的設置3條長30 m、間距10 m的樣帶,在每條樣帶上每間隔10 m設置一個取樣點,每個生境共計27個取樣點,相同生境取樣地的相同土層的土樣混合在一起。取樣時用專用的土壤種子采集器采集面積為10 cm×10 cm的原狀土體,分3層(0~2、2~5、5~10 cm)取土,裝入自封袋內帶回實驗室。種子庫取樣結束之后,于種子庫每個取樣點周圍按0~10、10~20、20~30 cm 3個土層進行取樣,帶回實驗室自然風干過篩后進行土壤化學性質的測定。

1.3 萌發試驗

土壤種子庫萌發試驗于2020年10月19日進行,取回的種子在無外界種子干擾的情況下曬干過篩,并挑出其中的雜物。將每個樣品平鋪在發芽盆內,土樣的厚度約4 cm,萌發盆底部墊5 cm的經過高溫消毒的蛭石(設置3個空白對照),然后置于玻璃溫室內進行種子的發芽與幼苗的種屬鑒定。在種子發芽期間,要每天噴施適量的水分來保證土壤的濕潤,并逐日觀察種子的發芽情況,在種子出苗后仔細辨別幼苗的種屬,一旦能夠辨別出幼苗的種屬立即記錄并且去除,直至能夠識別出全部的幼苗之后結束試驗。土壤種子庫密度用單位面積(1 m2)土壤中有生命力的種子數量(即有效種子數量)表示(粒/m2),在持續14 d內觀察無新物種出苗后試驗結束,試驗大概持續90 d[9-11]。

1.4 指標測定

1.4.1 相似性系數(SC)。相似性系數采用索雷申相似性系數(Sorensen’s coefficient),即SC=2 w/(a+b),式中,w 為2個不同生境地共有的植物種數,a和b分別為2個生境地各自擁有的植物種數[12]。

1.4.2 多樣性指數。

(1)Simpson優勢度指數(D):D=1-si=1(Pi)2

(2)Shannon-Wiener多樣性指數(H′):H′=-si=1Pi lnPi

(3)Pielou均勻度指數(J):J=H′/lnS

(4)Margalef豐富度指數(R):R=(S-1)/lnN

式中,Pi為第i個物種所占種子庫總量的比例,N為種子庫全部種子數,S為種子庫物種個數[13]。

1.4.3 土壤化學性質測定。土壤全氮采用凱氏定氮法測定,堿解氮采用堿解擴散法測定,有效磷采用碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗比色法測定,速效鉀采用醋酸銨浸提-火焰光度計法測定,有機質采用重鉻酸鉀外加熱法測定[14]。

1.4.4 種子庫密度。

土壤種子庫密度用單位面積土壤內所含有的活力種子數量來表示,即將取樣面積10 cm×10 cm的種子數目換算為1 m×1 m的數量。采用單因素方差分析(One-way ANOVA)和最小顯著差異法(LSD)比較土壤種子庫密度的差異。

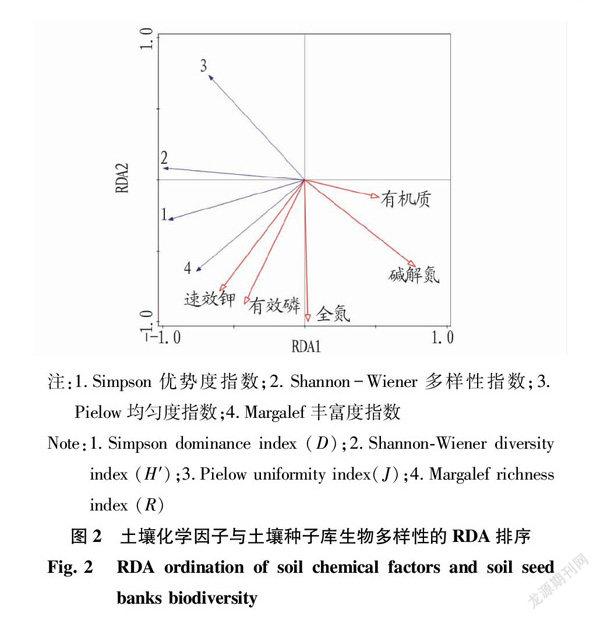

1.5 數據分析

采用SPSS 23.0和Microsoft Excel 2019軟件處理數據及制作圖表。用Canoco 5.0進行RDA分析和制圖,將Simpson優勢度指數、Shannon-Wiener多樣性指數、Pielow均勻度指數、Margalef豐富度指數作為響應變量,將土壤化學性質作為解釋變量,利用RDA分析對二者之間的關系進行解釋。

2 結果與分析

2.1 土壤種子庫物種組成、密度及生活型特征

由表2可知,科爾沁沙地4種生境地土壤種子庫組成較為簡單,共統計出11種植物,隸屬于6科11屬;其中一年生植物占絕大部分,包括單子葉植物5種、雙子葉植物6種,4種生境土壤種子庫密度具有顯著性差異(P<0.05),表現為自然草地區>林間草地區>農田地區>棄耕地區。自然草地區種子庫密度為10 866.5粒/m2,其中包括10種植物,分屬于5科10屬,其中禾本科物種較多;農田地區種子庫密度為2 533.3粒/m2,其中包括4種植物,分屬于3科4屬;林間草地區種子庫密度為2 666.8粒/m2,其中包括5種植物,分屬于3科5屬;棄耕地區種子庫密度為2 166.6粒/m2,其中包括4種植物,分屬于4科4屬。

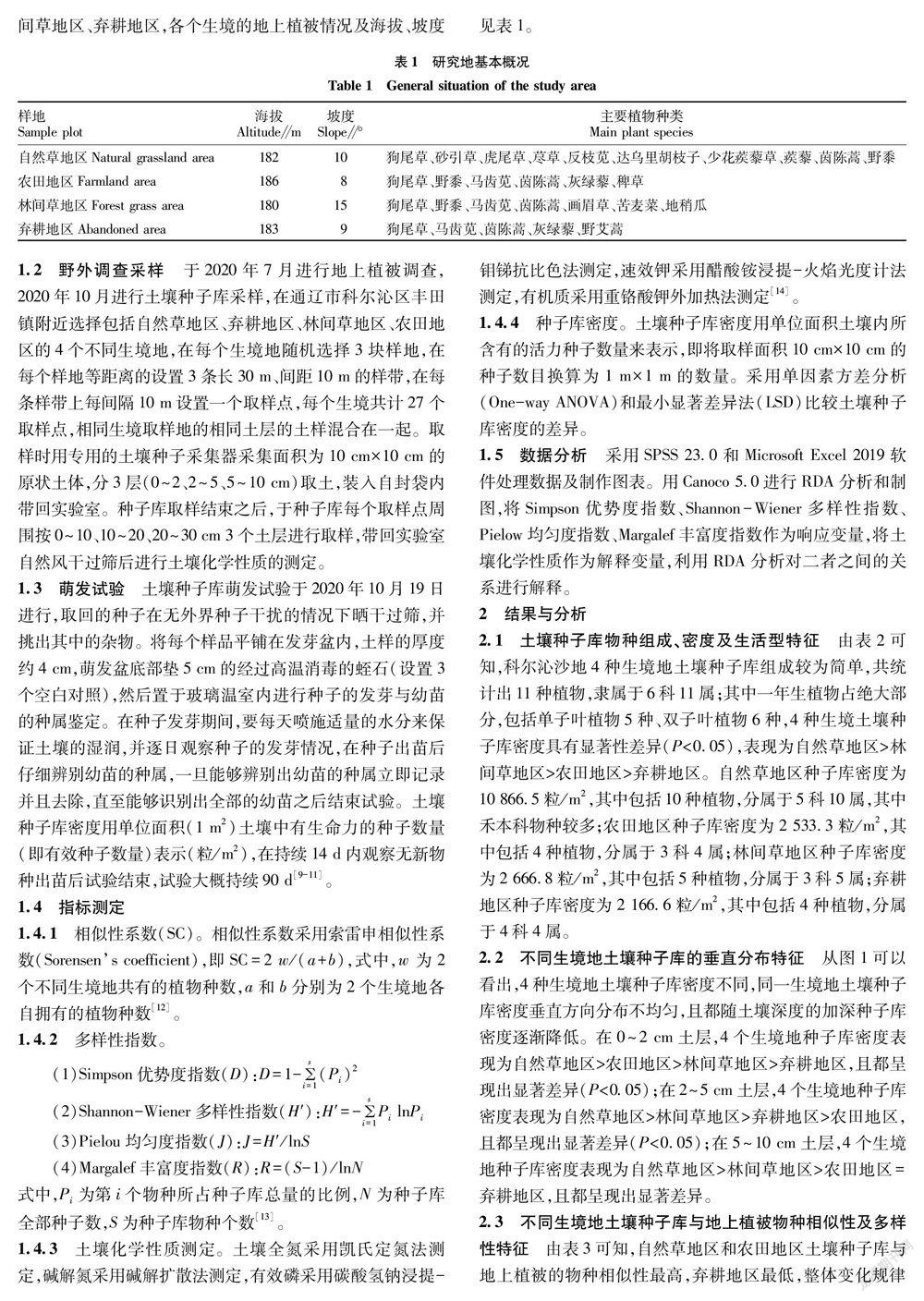

2.2 不同生境地土壤種子庫的垂直分布特征

從圖1可以看出,4種生境地土壤種子庫密度不同,同一生境地土壤種子庫密度垂直方向分布不均勻,且都隨土壤深度的加深種子庫密度逐漸降低。在0~2 cm土層,4個生境地種子庫密度表現為自然草地區>農田地區>林間草地區>棄耕地區,且都呈現出顯著差異(P<0.05);在2~5 cm土層,4個生境地種子庫密度表現為自然草地區>林間草地區>棄耕地區>農田地區,且都呈現出顯著差異(P<0.05);在5~10 cm土層,4個生境地種子庫密度表現為自然草地區>林間草地區>農田地區=棄耕地區,且都呈現出顯著差異。

2.3 不同生境地土壤種子庫與地上植被物種相似性及多樣性特征

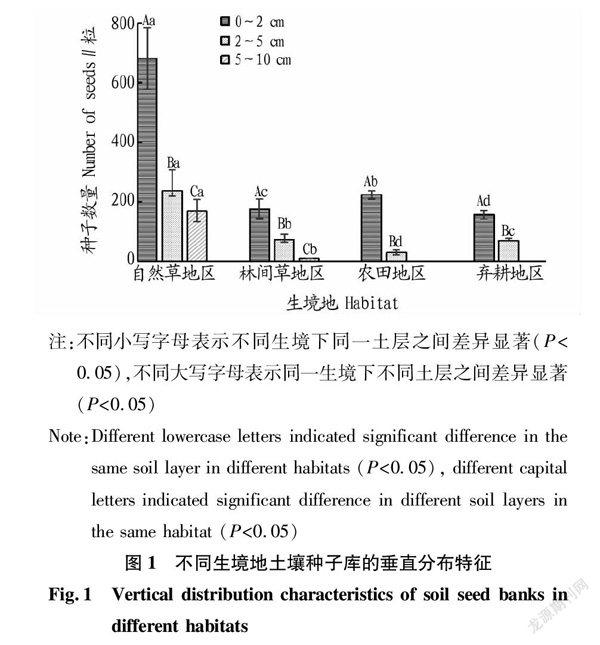

由表3可知,自然草地區和農田地區土壤種子庫與

地上植被的物種相似性最高,棄耕地區最低,整體變化規律在0.55~0.80。4種生境地土壤種子庫之間物種組成相似性

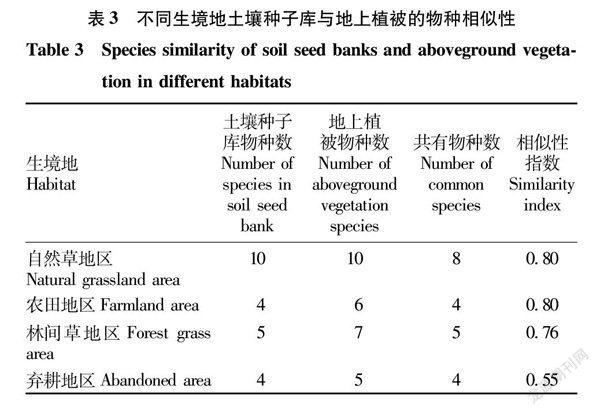

系數變化在0.46~0.88 ,其中農田地區和林間草地區的土壤種子庫相似性系數最高,為0.88,棄耕地區和自然草地區的土壤種子庫相似性系數最低,為0.46(表4)。土壤種子庫物種多樣性指數表明(表5),Simpson優勢度指數和Shannon-Wiener多樣性指數都表現為自然草地區>林間草地區>棄耕地區>農田地區,Pielow均勻度指數表現為棄耕地區>林間草地區>自然草地區>農田地區,Margalef豐富度指數表現為自然草地區>林間草地區>農田地區=棄耕地區。

2.4 土壤化學因子與土壤種子庫生物多樣性及密度的RDA排序

經蒙特卡羅檢驗分析,土壤化學性質對種子庫多樣性有顯著影響。在RDA排序圖中,前2個軸的特征值分別為0.82和0.17,累計貢獻率為93.48%和99.85%,因此軸2更能反映他們二者之間的關系(圖2)。從圖2可以看出,土壤種子庫多樣性指數與速效鉀、有效磷、全氮相關性較高,速效鉀和有效磷對土壤種子庫多樣性指數影響較大且呈正相關,而與有機質、堿解氮呈負相關。

3 結論與討論

在荒漠及沙地區域,土壤種子庫有結構簡單、密度低、萌發時間短、對水分高度敏感的特性[15],在科爾沁沙地的4種不同生境中,共計統計出11種植物,分屬于6科11屬,種子庫組成較為簡單且大多以一年生植物為主。有學者研究表明,草地土壤種子庫密度為103~106粒/m2[16],在該研究中,4種生境地土壤種子庫密度分別為自然草地區10 866.5 粒/m2、農田地區2 533.3 粒/m2、林間草地區2 666.8 粒/m2、棄耕地區2 166.6 粒/m2,符合有關學者對草地土壤種子庫密度的研究[7,17-18]。影響土壤種子庫密度及特征的原因有許多,土壤因子、人類干擾、地形、海拔均會成為制約因素[19-20]。科爾沁沙地地處我國北方典型農牧業交錯區,近年來由于人類活動頻繁,致使大部分天然草地退化或變更為農田、沙地[21-22],隨著地上植被的變化,地下土壤種子庫的組成和結構勢必會發生相應的改變。4種生境地土壤種子庫總密度表現為自然草地區>林間草地區>農田地區>棄耕地區,這可能是由于人類的干擾造成地上植被的減少、改變,還可能是由于高大喬木或灌木半灌木的遮光效應,造成地上植被的改變,進而導致土壤種子庫密度的下降。

土壤種子庫具有明顯的垂直分布特征,這種特征不僅影響種子的萌發,更是原有植被恢復與重建的基礎[23]。有學者研究表明,土壤種子庫種子隨深度呈現明顯的二項式分布或泊松分布[24]。在該研究中,4種生境地土壤種子庫密度隨著深度的加深都有顯著降低(P<0.05),且大多數種子集中在0~5 cm土層中,說明該試驗中4種生境地種子庫具有表聚性,產生這種情況的原因一方面可能是由于深層土壤種子庫主要是持久型種子庫,一方面可能也與研究地上植物種類大多以一年生植物為主有關。

群落物種相似性可以反映土壤種子庫群落間的相互關系,對群落演替具有重要的研究意義[25]。劉美珍等[26]在對渾善達克沙地土壤種子庫的研究中發現,種子庫是渾善達克沙地恢復的重要物質基礎,在經受到輕度的干擾之后,植物群落可以通過種子庫的儲存恢復原有的結構和功能。該研究中,自然草地區與棄耕地區種子庫間物種相似性最低,二者間物種組成差異較大,且棄耕地區種子庫物種豐富度最低,這說明在遭受到嚴重的干擾之后,棄耕地區在物種組成及豐富度上發生巨大的變化,這種變化通常在短時間不可逆,且如果沒有輔以人工恢復,植物群落會進一步退化,很難恢復到原本的狀態,從而無法恢復原本的生態功能。該研究發現,除Pielow均勻度指數和Margalef豐富度指數以外,其他的土壤種子庫多樣性指數均表現為自然草地區>林間草地區>棄耕地區>農田地區,表明隨著演替進程的加深,植被群落逐漸向更高級的方向發展進而使植物豐富度升高。人類干擾會影響植物群落正常的演替進程,而隨著影響時間的延長,這種影響會進一步增強。

植物群落在遭受到破壞之后,能夠通過自然演替恢復一定的結構和功能,土壤因子對植物的生長、分布影響較大,對土壤種子庫的密度及物種多樣性指數也有一定的影響,張蕊[27]在對寧夏黃土丘陵區典型草原的研究中發現,土壤容重、土壤速效鉀和全氮會影響該區土壤種子庫的分布;邵文山[28]在對荒漠草原區4種植物群落進行研究發現,不同的植物群落土壤化學性質存在差異,且土壤化學性質會影響土壤種子庫的生物多樣性。在該研究中,速效鉀、有效磷與土壤種子庫多樣性相關性較高,其次為全氮,這種結果可能是磷、

鉀元素影響了地上植被的分布,進而對地下種子庫的多樣性產生影響。

參考文獻

[1] LECK M A,PARKER V T,SIMPSON R L.Ecology of soil seed banks[M].San Diego: Academic Press,1989:149-209.

[2] COFFIN D P,LAUENROTH W K.Spatial and temporal variation in the seed bank of a semiarid grassland[J].Am J Bot,1989,76(1):53-58.

[3] GAD M R M,KELAN S S.Soil seed bank and seed germination of sand dunes vegetation in North Sinai-Egypt[J].Ann Agric Sci,2012, 57(1):63-72.

[4] 陳穎穎,吳自榮,潘萍,等.飛播馬尾松林土壤種子庫的萌發特征及其與土壤理化性質的關系[J].土壤通報,2016,47(1):92-97.

[5] 翟付群,許諾,莫訓強,等.天津薊運河故道消落帶土壤種子庫特征與土壤理化性質分析[J].環境科學研究,2013,26(1):97-102.

[6] 趙麗婭,李元哲,陳紅兵,等.科爾沁沙地恢復過程中地上定植群落與土壤種子庫特征及其關系研究[J].生態環境學報,2018,27(2):199-208.

[7] 崔珍珍,馬超,陳登魁.1982—2015年科爾沁沙地植被時空變化及氣候響應[J].干旱區研究,2021,38(2):536-544.

[8] 李玉霖,趙學勇,劉新平,等.沙漠化土地及其治理研究推動北方農牧交錯區生態恢復和農牧業可持續發展[J].中國科學院院刊,2019,34(7):832-840.

[9] 劉靜逸,牛艷東,郭克疾,等.南洞庭湖楊樹清理跡地恢復初期土壤種子庫特征及其與土壤因子的關系[J].應用生態學報,2020,31(12):4042-4050.

[10] 韓潤燕,陳彥云,李旺霞.不同微地形固定沙丘地上植被、土壤種子庫和土壤含水量的分布特征[J].草業科學,2014,31(10):1825-1832.

[11] 馬妙君,周顯輝,呂正文,等.青藏高原東緣封育和退化高寒草甸種子庫差異[J].生態學報,2009,29(7):3658-3664.

[12] 趙麗婭,李兆華,李鋒瑞,等.科爾沁沙地植被恢復演替進程中群落土壤種子庫研究[J].生態學報,2005,25(12):3204-3211.

[13] 馬克平,劉燦然,劉玉明.生物群落多樣性的測度方法Ⅱ β多樣性的測度方法[J].生物多樣性,1995,3(1):38-43.

[14] 鮑士旦.土壤農化分析[M].北京:中國農業出版社,2002.

[15] 中國科學院中國植物志編輯委員會.中國植物志[M].北京:科學出版社, 2004.

[16] 李洪遠,莫訓強,郝翠.近30年來土壤種子庫研究的回顧與展望[J].生態環境學報,2009,18(2):731-737.

[17] 趙曉男,唐進年,樊寶麗,等.高寒地區不同程度沙化草地土壤種子庫特征[J].草業科學,2020,37(12):2431-2443.

[18] 左小安,趙學勇,張銅會,等.中國北方農牧交錯帶植被動態研究進展[J].水土保持研究,2005,12(1):162-166.

[19]? SITVERTOWN J W.Introduction to plantation population ecology[M].London: Longman,1982:126-135.

[20] 羅鑫萍,張祖欣,陳大立,等.黃土高原人工灌草系統不同立地條件土壤種子庫特征[J].草地學報,2020,28(4):940-946.

[21] 陳學平,楊艷剛,尚占環,等.青藏高原公路兩側草地土壤種子庫特征研究:以國道214公路共玉公路段為例[J].草地學報,2018,26(1):85-91.

[22]? BEKKER R M,BAKKER J P,GRANDIN U,et al.Seed size,shape and vertical distribution in the soil:Indicators of seed longevity[J].Funct Ecol,1998,12(5):834-842.

[23]? AMBROSIO L,DORADO J,DEL MONTE J P.Assessment of the sample size to estimate the weed seedbank in soil[J].Weed Res,1997,37(3):129-137.

[24] 李國旗,邵文山,趙盼盼,等.封育對荒漠草原兩種植物群落土壤種子庫的影響[J].草業學報,2018,27(6):52-61.

[25] 于潔,高麗,閆志堅,等.庫布齊沙漠東段不同演替階段沙丘土壤種子庫變化特征[J].中國草地學報,2015,37(4):80-85.

[26] 劉美珍,蔣高明,于順利,等.渾善達克退化沙地恢復演替18年中植物群落動態變化[J].生態學報,2004,24(8):1734-1740.

[27] 張蕊.不同生態恢復措施下寧夏黃土丘陵區典型草原土壤種子庫特征[D].銀川:寧夏大學,2018.

[28] 邵文山.荒漠草原區4種植物群落土壤特性和種子庫的研究[D].銀川:寧夏大學,2017.