新時期優化宏觀資源配置方式的研究

陳潤

當前,經濟體制改革的核心問題仍然是處理好政府和市場關系。黨的十八屆三中全會提出“讓市場在資源配置中起決定性作用,同時要更好發揮政府作用”。但與此同時應該看到,市場在資源配置中起決定性作用,并不是起全部作用。強大的宏觀資源配置能力是我國經濟快速發展的突出優勢,能夠集中力量辦大事。優化政府資源配置方式既是保持我國經濟長期可持續發展的應有之義,也是發揮社會主義市場經濟體制優勢的內在要求。

一、工業化和城市化過程中的宏觀資源配置

我國趕超成功的重要經驗之一就是政府通過優化資源配置,即有為政府,通過產業政策、土地政策、稅收優惠政策、選擇性金融政策進行工業化推動和對外積極招商引資。

(一)工業化的宏觀資源配置系統

改革開放以后,我國經濟社會發展的實踐基本遵循了“低成本—工業規模擴張”的方式,即通過財政稅收、金融系統等工具,在資金、土地等要素價格、要素應用重點領域和產業發展方向上形成了一套與推進工業化相適應的資源配置系統,從而提高了趕超效率。其中,工業化發展模式的典型特征是通過壓低要素價格、吸取農村剩余勞動力、扶持幼稚產業等方式降低工業化成本。其背后的宏觀資源配置方式是財政政策采用“稅收減免”和“稅收補貼”進行招商引資,貨幣政策上釘住美元鎖定匯率,產業政策上通過補貼和出口退稅等方式支持工業化。

(二)城市化的宏觀資源配置系統

21世紀之后我國城市化開始加速,由此衍生出另一套滿足城市化需求的資源配置系統。其中,以工業稅收為主的財政運營向“土地財政”轉變,新的財政主體由“地方政府融資平臺”等公司體系承擔,主體通過高成本融資推動城市化,形成了傳統財政體系之外的第二體系,并以此來滿足工業需求低價格用地。銀行體系生長出來“影子銀行”的配置機制,主要通過銀行貸款、發債和非標融資渠道,為城市化發展融資。在城市化階段,為適應服務業升級要求,需要放松對服務業干預和管制,提高服務業的生產率。

二、宏觀資源配置的失調與沖突

工業化的發展帶動了城市化,地方財政以居民住房的高地價補貼工業用地的低地價。財政中的融資平臺、金融中的影子銀行、城市中的開發區都是新的協調主體,與工業化宏觀資源配置系統有著本質差異,其內在機制是:通過產業和空間規劃進行城市化土地的擴張,財政服務于土地的金融運營,金融服務于城市化的資金需求。隨著城市化對工業化的替代和工業化稅收提供的不足,影子銀行的膨脹推動資源配置向城市化傾斜,為工業化謀求低成本擴張的配置機制失效,兩種資源配置系統目標越來越不一致,協調機制開始出現沖突。

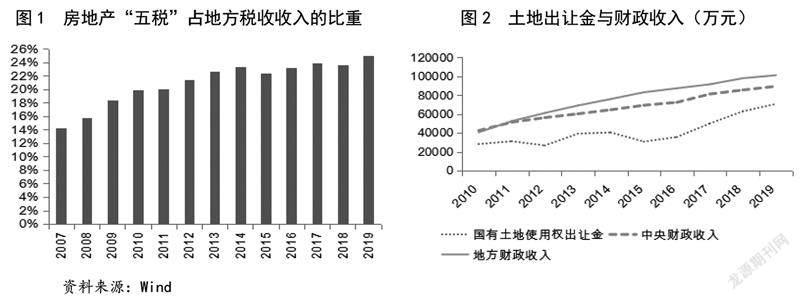

(一)土地財政與稅收財政的沖突

隨著城市規模的擴大和基礎設施升級的需求,以工業化為主帶來的稅收收入不足以支撐城市做大做強的要求。因此,地方政府利用土地本身具有的抵押品性質,通過融資平臺來進行土地融資以謀取新的收入來源,迅速積累規模巨大的土地出讓收入。土地收入—銀行貸款—城市建設—征地之間形成了一個不斷滾動增長的循環過程,使城市化快速推進。“土地財政”彌補了中央和地方支出責任與稅收的不對稱性,形成了傳統財政體系之外的第二體系,用以彌補財稅收入與公共服務支出的差距和維持較低的工業用地價格。地方“雙財政”體系導致對工業化低成本目標的偏離,房地產價格上漲和勞動成本的增加,企業將低成本的工業用地轉變為住宅用地,住房土地價格不斷攀升將擠壓工業發展,與低價工業化模式的內在要求相背離。由于土地資源的稀缺性和城市房價的上漲,這種趨勢明顯不可持續。

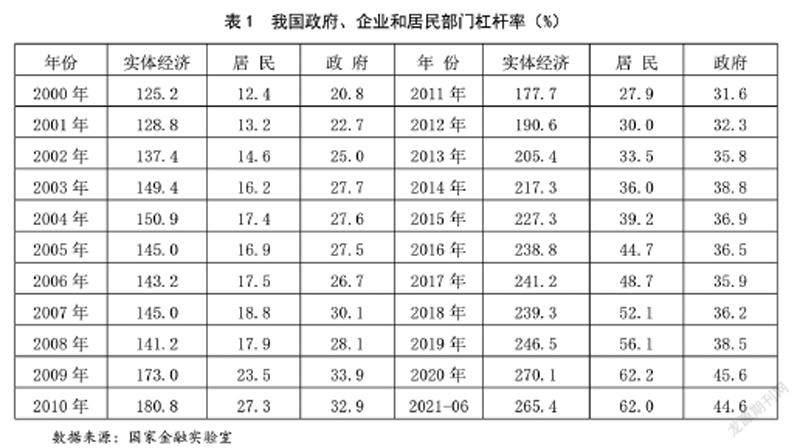

(二)資本要素價格雙軌制積累債務風險

融資平臺公司是我國發展的時代性產物,主要承擔政府投資項目融資的職能,后來增加了政府公益性項目投融資功能。金融體系出現基于國家基準利率的存貸款利率浮動,以及基于市場利率的剛性兌付利率,資金配置機制開始偏向如房地產等高收益部門,大規模的“套利”越來越多。在城市化過程中,產生出巨大的影子銀行體系。推進城市化巨大的資金需求推動了銀行資金由表內轉向表外,滿足城市化的剛性資金需求。這扭曲了原有的宏觀資源配置體系,結果是政府債務水平不斷上升。由于我國市場實際利率水平較高,負債滾動越來越困難。上市公司凈資產回報率低于負債利率水平,企業收入難以支付負債成本,企業被迫不斷增加負債規模。此外,政府稅收收入不斷放緩,稅收償還負債成本能力下降。利率雙軌制和基于市場利率加剛性兌付的高成本利率體系要求我國需要加快改革資金價格體系,否則將加劇利率傳遞渠道不暢和信號扭曲,大量累積金融風險。

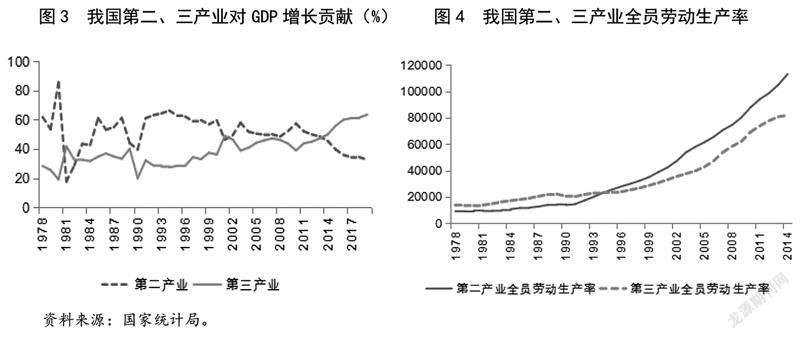

(三)現代服務業與城市化發展失衡

我國快速城市化早期,工業化和人口在主導城市發展,城市建設相對落后。城市化中期,地方政府借助土地財政和融資,城市建設快速擴張,但由于缺乏相關產業和集聚效應,出現低效服務業擠出高效制造業的現象。城市化過程中,城市建設快于產業變化和要素集聚。大多數城市產業沒有形成合理均衡的產業系統,基本還是傳統工業化的延續,服務業長期作為工業的配套產業,難以提高質量和效率。我國服務業對經濟貢獻率已超過工業部門,服務業勞動生產率卻低于工業。我國城市出現越來越多的城市病,城市化進程不可持續。

(四)城市中公共服務需求與供給矛盾突出

當前,我國城市中基本公共服務仍有較大提升空間,發展不平衡、不充分,服務水平與經濟社會發展不適應等問題仍然存在。城市化過程中產業從招商為先轉向空間布局為先,農村土地快速轉變為開發區,城市轄區快速擴張,城市常住人口飛速增長,對醫療、教育等公共服務需求迅速提高。工業化時期,產業納稅與工業發展基礎設施和公共服務相匹配,而城市化時期,產業稅收與城市居民公共服務的責權利越來越不匹配,地方政府轉向通過“土地財政”來獲得公共收益,但是通過高房價把負擔轉移給了市民,公共服務供給沒能滿足新生的龐大公共服務需求。

三、優化宏觀資源配置方式的政策建議

(一)完善現代財政稅收制度

一是加快推進財權和事權匹配的改革。在中央與地方、財政收入和公共支出、居民享受服務與納稅責任等方面更加合理匹配,強化并優化中央、省自上而下的轉移支付體系。二是健全直接稅和間接稅雙支柱框架的稅收體系。適度增加地方消費稅、增值稅作為地方的主稅種,減輕地方對土地財政的過度依賴。提高公共服務質量,從居民消費中獲取更多稅收收入,實現納稅人與公共福利相匹配。三是推進預算全面績效考核管理。加快推進立法層面和政府監督層面的改革,出臺統一的績效考核標準,強化政府預算和負債硬約束,健全適應現代財政制度的預算管理體系。四是健全地方稅體系。以理順中央與地方收入劃分、促進經濟發展方式轉變、維護市場統一為原則,在考慮稅種屬性、外溢性和區域分配格局的基礎上,完善地方財源建設。

(二)加快推進金融改革

一是逐步實現各類利率并軌。逐步打破剛性兌付和套利,降低杠桿,統一銀行存貸款利率與市場基準利率的聯動,加強國債收益率作為利率市場化和貨幣政策導引,以市場基準利率為基礎定價,而非人民銀行統一定價后上下浮動。二是加快推進貨幣供給渠道進行改革。改變依賴外匯資產的貨幣發行的格局,增加金融機構的多樣性,建立統一的債券市場和多層次資本市場,通過多樣化發展金融中介有效配置資源。三是加大重點領域風險防范。保持銀行業資產質量穩定,化解存量風險,防范增量風險。穩妥處置企業債務違約風險,嚴密防控外部輸入性風險。高度重視影子銀行及交叉金融產品風險,嚴查同業、理財、表外業務,嚴防違規加杠桿、加鏈條、監管套利等行為。

(三)推動產業政策與市場機制相適應

一是減少直接補貼方式應用,減少選擇性的財政補貼和投資補助,增加普惠性減稅和產業基金股權投資等措施,加快政策優惠從注重供給端到讓位需求端,增強市場主體的“用腳投票”作用。二是清理違反公平、開放、透明市場規則的政策文件,正確處理好不同類型的產業、企業之間的關系,消除隱性壁壘和促進市場公平。三是致力于增強對小企業的扶持,更加注重產業和創新成長條件的改變和創新環境的塑造,減少要素流動的制度屏障和行政障礙。四是聚焦于通過支持科學研究、自主創新和技術進步來提升產品和服務的質量,促進高新技術產業的發展,增強國家科技創新實力。

(四)完善宏觀資源配置“正反饋”機制

一是宏觀調控需要補充新的目標。改變單一GDP物質生產績效標準,更加注重提高居民收入占GDP比例、提高人力資本回報率、推動共同富裕等方面的指標。二是構建基于城市化發展的資源配置體制。加快完善財政政策、貨幣政策、產業政策的協同性、有效性,通過協調、監管、配置、激勵信號的一致性,共同實現主體目標。三是強調稅收與公共服務能力的匹配。加大高質量的社會公共服務與社會保障的供給,通過再分配促進帕累托改進,提升全民福利水平。四是推進社會廣泛參與公共治理。將社會參與、公共治理等非經濟因素進入國家福利目標體系,制定社會民眾參與程序、議事規則等依法行使權力的流程。

(作者單位:國家發展改革委體管所)