盾構隧道襯砌結構性能演化分析與思考

朱 旻,陳湘生,王雪濤

(1. 深圳大學土木與交通工程學院,廣東,深圳 518060;2. 深圳大學濱海城市韌性基礎設施教育部重點實驗室,廣東,深圳 518060)

世界上第一條盾構法施工的隧道是英國泰晤士河水底隧道,于1843 年建成,襯砌采用的是砌塊。自此之后,盾構法施工的隧道得到了不斷的應用與發展,隧道襯砌也從砌磚發展到防水性能更好的鑄鐵、鋼材、鋼筋和混凝土合成襯砌。日本在1936 年成功使用預制鋼筋混凝土管片襯砌替代了傳統鑄鐵管片,此后預制鋼筋混凝土管片逐漸成為應用最為普遍的盾構隧道襯砌形式[1]。

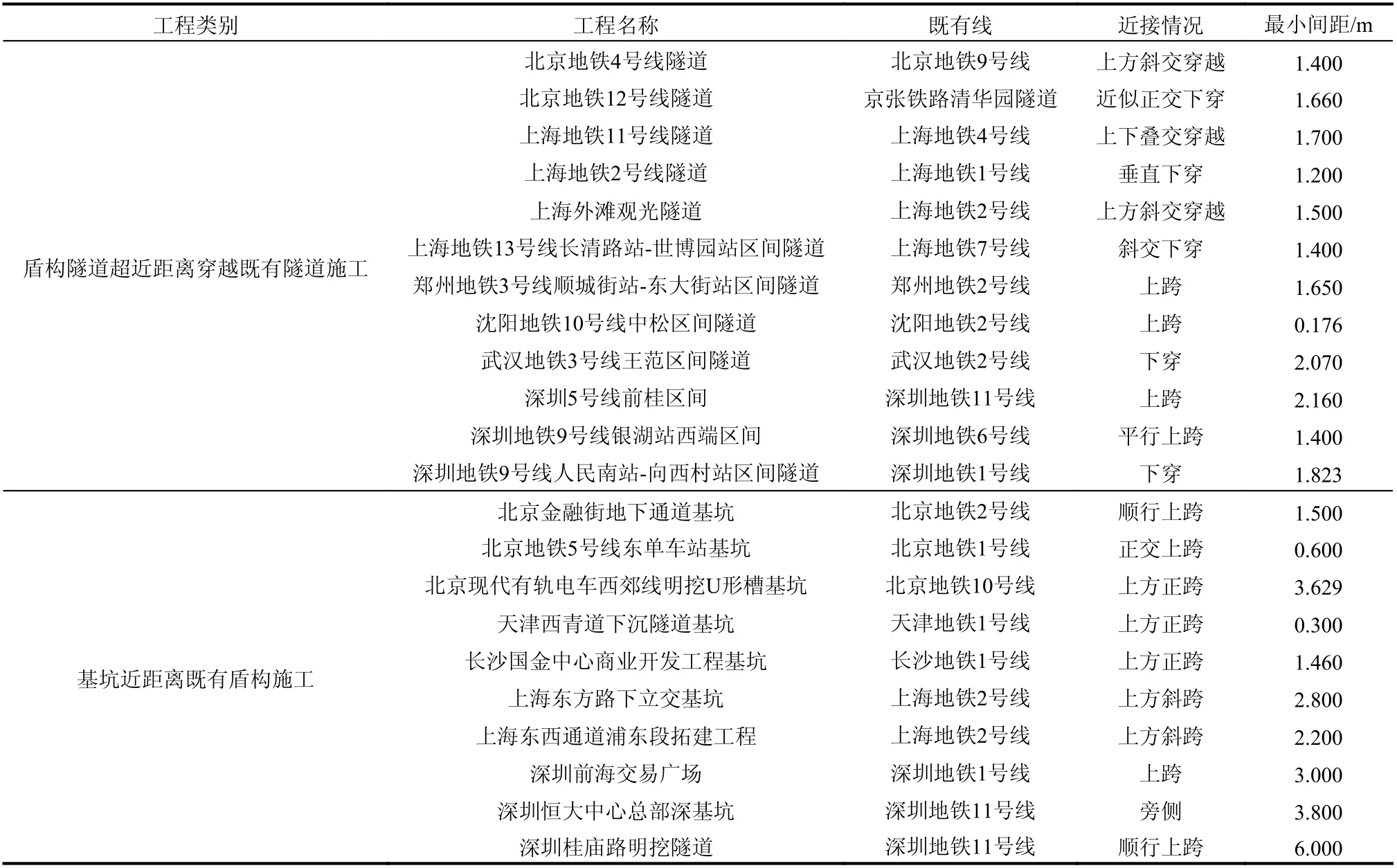

中國盾構法施工技術的最早嘗試是在1957 年阜新煤礦的輸水道工程以及北京市下水道工程,而系統性使用盾構法施工的第一條盾構隧道是1962 年采用直徑為4.16 m 普通敞胸盾構修建的上海塘橋的試驗隧道[2]。隨后1966 年在上海建設了中國國內第一條采用盾構法施工的越江公路隧道—打浦路隧道,盾構隧道外徑10 m,內徑8.8 m,盾構段岸上部分采用單層裝配式鋼筋混凝土管片襯砌,江中部分采用鋼管片內澆搗整體鋼筋混凝土的復合襯砌[3]。打浦路隧道的修建為之后的越江隧道建設奠定了施工工藝基礎。自盾構法引入我國以來,因其安全、快捷、防水效果好、對環境影響小等優勢,在我國城市地鐵隧道施工中得到廣泛的應用。截止2020 年底,我國城市軌道交通運營總里程約7655 km,新增運營線路里程約1226 km,其中盾構法已經成為修建城市地鐵工程最主要的施工方法[4-5]。此外,在高速鐵路、西氣東輸、南水北調等國家重大工程中也有大量隧道采用盾構法施工。隨著一批特長、超深埋、超大斷面重大隧道工程的出現,我國的盾構法施工技術以及盾構設備都有了巨大的進步[6-7]。表1 列舉了我國已建、在建及規劃的具有代表性的盾構隧道。

表1 中國部分代表性盾構隧道Table 1 Some typical shield tunnels in China

在傳統鋼筋混凝土預制管片中,管片配筋設計常常采用裂縫寬度控制。為了滿足允許的裂縫寬度,管片鋼筋用量大大超過承載力需要。國內外工程實踐證明,普通鋼筋混凝土管片具有可靠的力學強度、耐腐蝕和技術成熟等特點[8-12],應用效果良好,但在不斷使用過程中也暴露出許多問題,如:單塊管片較笨重,在運輸、安裝施工過程中易發生混凝土破損、缺角、掉邊和開裂等問題,不但影響管片的外觀和安裝精度,也會影響管片的結構性能。而且在隧道長期運營過程中,鋼筋混凝土管片易受環境侵蝕,使鋼筋發生銹蝕,致使保護層剝落、破損,對隧道的安全性和耐久性產生不利影響。同時鋼筋骨架的加工工序繁瑣、費時、工效低,配筋率較高,預制成本高[13 - 17]。

盾構隧道工程受復雜的地下環境影響,隨著運營年限的增加出現了越來越多的隧道病害問題,如破損、裂縫、漏水、管片錯臺、腐蝕、不均勻沉降等[18],嚴重影響了管片的耐久性及隧道結構的長期性能。我國城市軌道交通設計規程明確規定了地鐵主體結構的設計使用年限是100 年[8],如何提高管片結構性能、抗裂性能、耐久性和管片預制的經濟性,這些都是未來盾構隧道設計、施工和運營中較棘手但又必須解決的問題。本文將從盾構隧道結構設計方法出發,在管片結構性能研究的基礎上,結合盾構隧道發展趨勢,總結盾構隧道結構性能提升技術,對盾構隧道襯砌的未來發展方向提出一些思考及建議。

1 現階段中國盾構隧道發展特點

隨著交通強國戰略目標的明確提出,我國綜合交通基礎設施進入了建設黃金期,特別是公路隧道和城市軌道交通隧道發展迅猛。近10 年來,我國公路隧道每年新增里程達1100 km 以上。目前,我國盾構隧道的發展呈現出以下特點:

1) 斷面超大:盾構隧道斷面從原來直徑11 m~12 m 的單洞兩車道,發展到目前普遍采用直徑15 m的單洞三車道盾構隧道或單洞上下兩層四車道盾構隧道[19]。表2 列出了國內已建、在建及規劃中的部分超大直徑盾構公路隧道。

表2 中國部分已建或在建超大直徑盾構隧道Table 2 Some shield tunnels with super-large diameters in China

盾構隧道直徑的不斷增加不但給工程建設帶來巨大的挑戰,對隧道結構設計方法也提出了新的要求。目前常規的盾構隧道管片結構設計方法適用于中小直徑隧道(D<10 m),而隧道直徑增大時襯砌厚度的增加速率低于其直徑的增加速率、管片分塊數增加導致縱縫變多,大直徑(D≥10 m)及超大直徑(D>15 m)盾構隧道管片結構的抗彎剛度小于中小直徑盾構隧道。雖然目前針對超大直徑盾構隧道管片,仍然采用常規設計方法進行設計,但現有設計方法對超大直徑盾構隧道適應性還需進行深入研究分析。

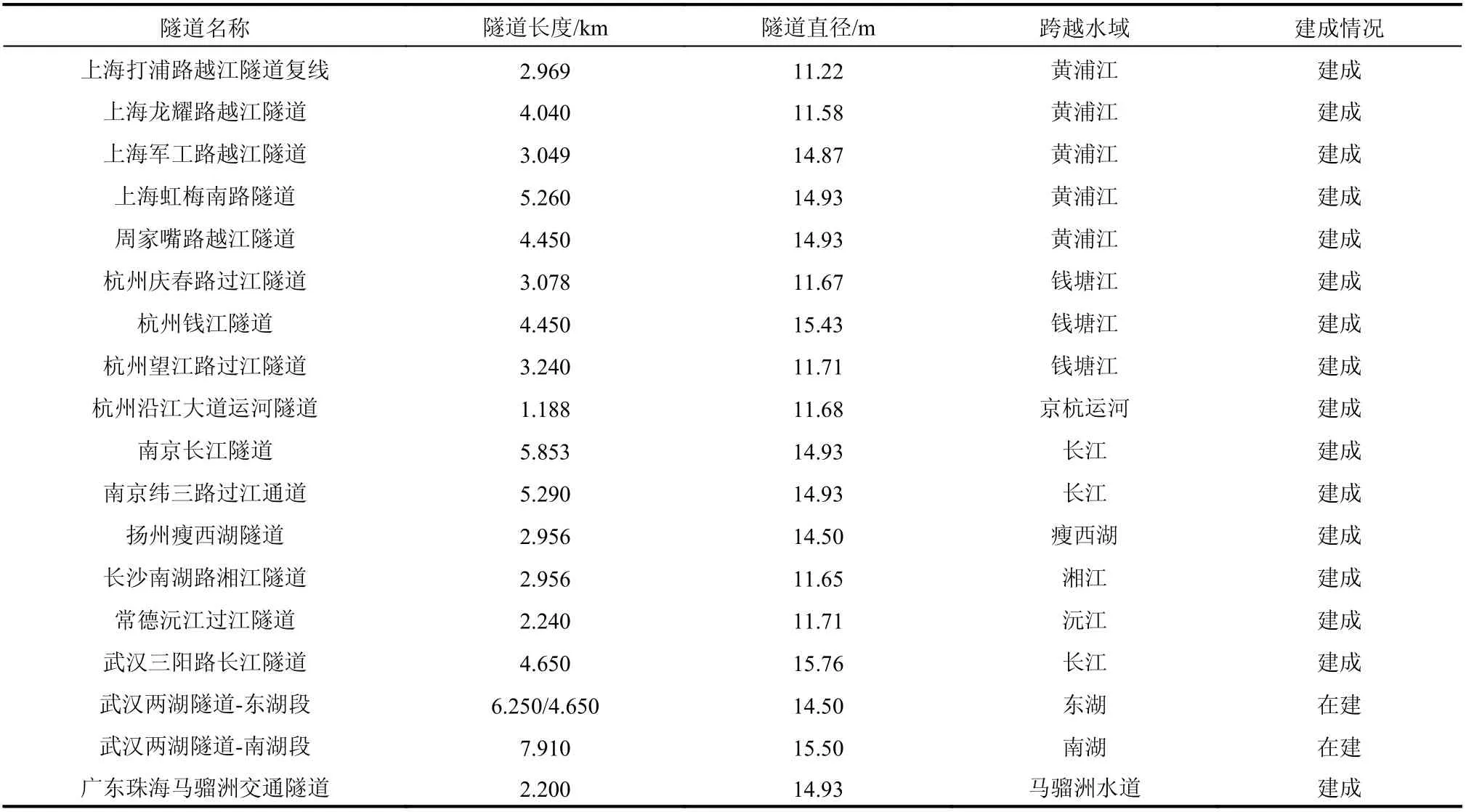

2) 建設環境越來越復雜:隨著我國地下空間開發程度不斷提高,盾構隧道的建設和運營環境越來越復雜。新建盾構隧道近距離下穿(上跨)既有隧道、跨江越海隧道、基坑近接既有盾構隧道施工等情況越來越常見。例如在深圳地區,截止到2019 年新建隧道近接既有建構筑物施工案例就達到100 多例。表3 列舉了一些超近距離既有隧道的工程實例,表4 則列舉了我國一些典型的盾構法施工的水下隧道。

表3 超近距離既有隧道工程實例Table 3 Examples of construction with small distance of existing tunnels

表4 中國典型水下盾構公路隧道[19]Table 4 Some typical underwater shield highway tunnels in China

隨著我國城市交通的大力發展,城市交通網絡不斷密集,近接施工已成為隧道工程的新常態,國內外學者對近接施工的影響及控制進行了大量的研究,也取得了顯著成果,但研究多集中于近接工程施工過程中的變形問題, 對既有隧道結構性能的影響因素及影響程度方面的研究還較少。

2 盾構隧道管片結構設計理論與方法

2.1 盾構隧道管片結構計算理論

隧道結構計算理論是跟隨著地下結構計算理論的發展過程而逐漸發展起來的。地下結構計算理論的發展可大致分為七個階段:剛性結構階段、彈性結構階段、假定抗力階段、彈性地基梁階段、連續介質階段、數值方法階段、極限和優化設計階段[20-21]。最初的地下結構設計主要是依據工程經驗,計算理論直到19 世紀才逐漸形成。早期的地下結構因為建筑材料的緣故,一般被視為剛性結構;隨著混凝土和鋼筋混凝土在地下工程中的廣泛應用,開始考慮材料的彈性變形。此后,隨著對地下結構和巖土介質的認識不斷深入,圍巖與襯砌共同變形的理論取代了仿照地面結構的理論。盾構隧道管片由于接頭的存在, 被視為一種半剛性半柔性的結構,國內外對隧道結構計算理論的研究主要集中在如何確定作用在隧道結構上的外部荷載、結構與地層之間作用以及襯砌結構的力學模型三個方面上[22-28]。從土與結構相互作用的角度,國內盾構隧道結構分析理論主要分為荷載結構模型和地層結構模型[29-30],國外則主要分為基床模型與連續介質模型[31]。荷載結構法將地層對結構的作用認定為外部荷載,通過該外部荷載來計算結構內力和變形;地層結構法則認為襯砌與地層為同時受力變形、相互影響相互作用的整體,并通過連續介質力學原理對襯砌和周邊地層進行計算[29-30];基床模型用給定的荷載來表示作用在結構上的地層壓力,用Winkler 地基模量來模擬地層抵抗變形的被動反作用;連續介質模型認為襯砌與地層協調變形,構成受力整體,并用接觸單元來描述兩者的交界面。從設計理念上,這兩種分類是類似的,荷載結構模型與基床模型相似,而地層結構模型則與連續介質模型類似。

荷載結構模型因其計算方法簡單,受力概念明確,且具有清楚的安全系數評價方法,在我國得到了廣泛的采用,特別是在城市地鐵隧道和鐵路隧道設計規范中均推薦使用[32]。但是隧道結構外部荷載確定的合理性對計算結果有著重要的影響,很多時候還需要依靠經驗類比。而從理論上講,地層結構模型將地層和襯砌視為共同受力的統一體,力學機制更為合理,但是由于現代隧道工程條件越來越復雜,很多情況下都需做大量簡化,才能得到近似解。隨著計算機技術的飛速發展,數值分析計算方法取得長足進步,但受巖土本構關系的復雜性、計算參數的模糊性及其結果難以驗證等因素的限制,數值仿真結果只能作為隧道盾構結構設計的定性參考。

2.2 盾構隧道管片結構設計方法

成立于1974 年的國際隧道協會(ITA)[33]總結了各會員國采用的地下結構設計模型,將盾構隧道管片結構設計方法歸納為以下5 種:

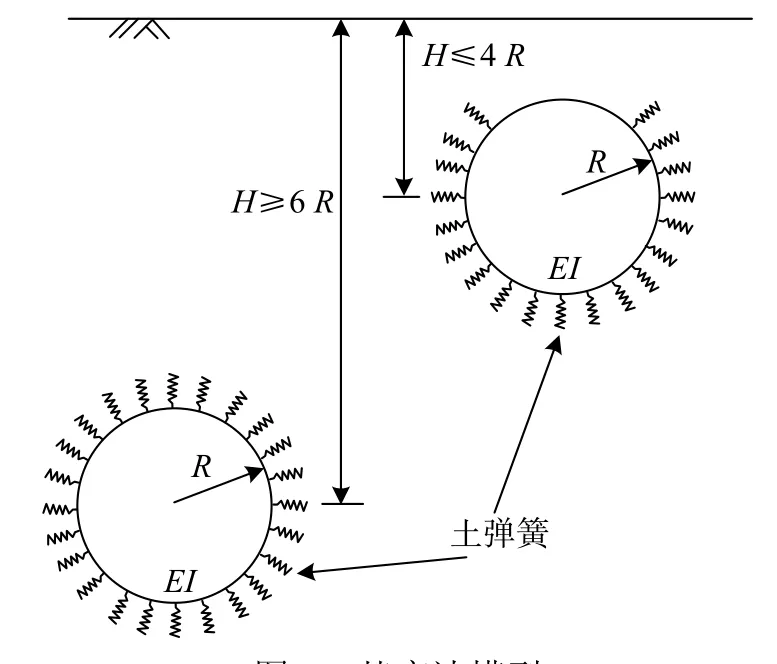

1)基床法(Bedded frame model method)

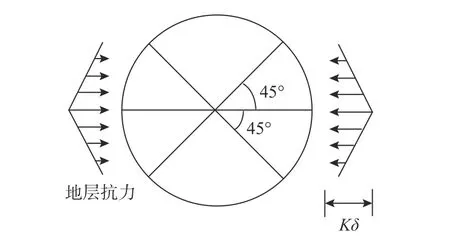

此方法認為地層荷載是作用在管片上的主動荷載,采用數值方法或均布的Winkler 地基彈簧來模擬地層對結構變形的抗力(如圖1 所示)。根據彈簧的分布特征,又可分為全周彈簧法和部分圓周彈簧法。日本的慣用計算法也可歸為基床法,認為水平方向的地層抗力作用在襯砌水平直徑上下各45°中心角的范圍內,并假定其以水平直徑處為頂點,呈三角形分布(如圖2 所示),其中:K為地基反力系數,可根據地層體積進行取值;δ 為襯砌的水平位移。

圖1 基床法模型Fig. 1 Model for Bedded frame method

圖2 日本修正慣用法Fig. 2 Japanese revised customary calculation method

2)有限元法(FEM method)

有限元法是以連續介質理論為基礎的,隨著計算機的發展而被廣泛采用。有限元法不僅可以計算隧道襯砌的內力,還可以計算隧道襯砌周圍地層的應力-應變狀態,以及隧道施工對鄰近結構的影響。有限元法能夠真實再現襯砌結構與地層的相互作用行為,具有以下優點:

a)可以對地層特性進行評價,如綜合考慮土體初始應力狀態、土體參數(如容重、彈性模量和泊松比等)、隧道斷面的形狀和尺寸以及施工方法(包括施工步驟);

b)可以對決定襯砌承載性能的因素進行評價,如襯砌結構(管片數量、結構形式和接縫類型)、壁后注漿及其效率,以及地層荷載;

c)可以對決定松弛程度的因素進行評價,如地層體條件、施工方法(如盾構法的類型)、注漿方法等,包括盾尾空隙的大小。

3)彈性公式法

彈性公式法是一種不需要計算結構內力的簡便方法。但是該方法不能評價由于地層變化帶來的荷載不均勻變化、偏心荷載、靜水壓力、模擬地基抗力的彈簧彈力以及使用鉸鏈或旋轉彈簧來模擬接頭的影響。在這種方法中,水壓應以豎向均布荷載和水平均布荷載的組合來評價。地基土水平反力應簡化為三角形變化荷載。

4) Schulze 和Duddeck[34]法

Schulze 和 Duddeck[34]于1974 年提出的計算方法采用彈簧模擬地層與結構相互作用,考慮到拱頂90°區域內的受拉彈簧會引起荷載的減小,因此忽略了該區域的彈簧。該方法可同時考慮徑向和切向的土層作用。此方法在國內使用較少。

5) Muir Wood 法

Muir Wood 法[35-36]在歐洲應用較為廣泛,而國內使用較少。該方法在Morgan[26]的基礎上假設了可考慮地層剪切應力,但忽略剪切應力所產生的部分徑向變形的橢圓變形模型。該模型還考慮了地層開挖處部分應力釋放以及由于接頭導致的襯砌剛度降低,Muir Wood 建議考慮50%的初始地層應力。

而在我國常用的盾構隧道管片結構設計方法有以下5 種[37]:

1)慣用法

此方法是日本一般采用的設計方法。該方法不考慮因為管片接頭的存在使剛度降低,而是將其視為剛度均勻的圓環。計算時假定土體隨管片的變形而產生地基反力,然后求解彈性方程。采用慣用法進行管片結構設計的案例表明該方法計算出的管片環變形量偏小,這會導致在軟弱地層條件下計算出的管片截面內力過小,而在良好地層條件下計算出的內力又過大。

2)修正慣用法

此方法將隧道接頭抗彎剛度的降低簡化為管環整體彎曲剛度的降低,并引入兩個參數—圓環剛度折減系數即剛度有效率 η和管片彎矩傳遞系數ξ,來考慮管片接縫造成的剛度降低和接縫拼裝的影響。

3)多鉸圓環解析法

這是一種把接頭作為鉸接結構的解析方法,完全忽略接頭的抗彎能力,管片可等效為多段曲梁。多鉸接環本身是不穩定結構,須在圍巖的約束下才能保持穩定,計算結果極大取決于圍巖抗力和荷載的形式,因此對作用在管片環上的荷載分布以及圍巖地基抗力的評價極為重要。這種算法是以隧道周圍圍巖普遍具有抗力為前提,所以適用性有限。

4)彈性鉸環法

盾構隧道結構是由多塊預制的管片拼裝而成,管片與管片之間的接頭有多種形式,必要時加以螺栓連接。管片接頭處的剛度不可能與預制鋼筋混凝土管片結構剛度相同。在理論上,認為管片接頭是能承擔部分彎矩的彈性鉸,該彈性鉸既非剛接,也非完全鉸接,能夠承擔的彎矩大小與接頭剛度有關。計算結構內力時將管片環視為在管片接頭處設置有彈性鉸的結構,接頭剛度一般結合經驗和試驗確定。

5)梁-彈簧模型解析法

此方法將管片結構簡化為直梁或曲梁,管片接頭用旋轉彈簧模擬,環間接頭用剪切彈簧模擬,通過結構分析計算截面內力。此方法可計算在管片在通縫或錯縫拼裝下的截面力,并能直接求出環間剪力。此外,當管片接頭的旋轉彈簧剛度為0 時,模型與多鉸環相同;如果無窮大,則與均質環相同。

除了以上5 種方法外,近些年國內許多學者通過對管片設計的研究,提出了一些具有創新性的模型,彌補了簡單模型的不足[38]。具體包括:

1)三維殼-彈簧模型

三維殼-彈簧模型一般由一個整環和兩個半環結構組成,以中間整環為研究目標,兩個半環作為錯縫拼裝的受力結構,也作為中間整環的邊界條件。采用彈簧模擬徑向和切向地層抗力,管片接頭采用扭轉彈簧模擬,密布設置在管片接頭斷面的所有節點上。該彈簧能夠完成輸入彎矩、軸力和轉角關系曲線的非線性參數[39-42]。與經典的梁-彈簧模型相比,其結構形式和荷載模式基本一致,主要突破是分析結構內力沿環寬方向的分布。

2)荷載-結構模式的殼-彈簧-接觸模型

該模型考慮了管片接縫處的擠壓作用、管片與螺栓接頭之間的咬合作用、地層對管片徑向與切向抗力作用、環向接頭的正負抗彎剛度差異以及封頂塊的插入角等因素,采用殼體、彈簧和接觸單元分析盾構隧道管片襯砌的內力三維分布狀態,彌補了傳統梁-彈簧模型在隧道縱向計算中的不足,同時考慮縱向變形時環縫處螺栓受拉和防水材料受壓的力學機理,為縱向變形分析提供了條件[43]。

3)地層-結構模型的殼-彈簧-接觸模型

地層-結構模型的實質是考慮在原始應力場開挖后的洞應力釋放效應以及圍巖與結構共同承擔地層壓力的作用。此模型從計算好的自重應力場中提取隧道洞周等效節點力,并考慮應力釋放對節點力進行折減,然后施加在洞周實體單元節點上,通過接觸單元傳遞到隧道結構,實現圍巖與結構共同承載,分析過程與平面有限元法進行地層-結構模型類似[44]。

4)縱向變形附加應力的殼-彈簧-接觸模型

基于有限元法構建縱向殼-彈簧-接觸模型,采用強制位移法對盾構隧道發生縱向變形后的三維結構附加內力和變形進行分析。沿用盾構隧道橫向內力分析的殼-彈簧-接觸模型思路,使用殼單元、抗壓彈簧單元、剪切彈簧單元、扭轉彈簧單元和接觸單元建立起隧道縱向殼-彈簧-接觸模型[45]。

3 盾構隧道襯砌結構性能研究現狀

盾構隧道襯砌結構所處環境復雜,隨著使用年限的增加,會由于材料、結構性能衰退的影響產生管片開裂破損,嚴重時還可能危及隧道運營的安全,因此,開展盾構隧道襯砌結構性能研究十分必要。盾構隧道襯砌結構性能主要包括力學性能和耐久性兩方面,其中力學性能主要指其抗裂性能和承載能力,而耐久性則是指隧道結構在規定期限內保持其適用性和安全性的能力。

3.1 盾構隧道襯砌結構力學性能研究

地層中盾構隧道處于三維受力狀態,目前國內外盾構隧道結構主要采用橫向設計,縱向設計理論尚未廣泛應用。盾構隧道是由眾多結構單元—管片和管片間的接觸面組成的整體結構,其結構響應是一個隨著時空變化的復雜問題。有限元法和試驗法是研究管片結構在地層中受力變形響應的兩種重要手段。

1)有限元法研究

Hudaba[46]采用2D 和3D 有限元模型,研究了均質環和通縫環在地層荷載作用下的響應,模型采用彈簧模擬土與結構的相互作用,計算結果表明:2D 模型的位移明顯要大于3D 模型的位移,而內力則相對接近。Blom 等[47]利用ANSYS 對荷蘭Green Heart Tunnel 進行了3D 建模,認為前人模型中的部分假定不適合荷蘭軟土工況,強調了隧道拼裝方式、接頭墊層材料性質以及漿液硬化過程等因素對有限元模擬結果的影響。Galli 等[48]通過建立有限元模型,對分別采用三維實體和二維平面單元的盾構隧道管片襯砌結構進行了對比分析,探討了管片剛度對管片襯砌結構的影響大小。陳俊生等[49]借助有限元三維計算模型,對相對彎曲以及相對扭轉作用下管片的應力狀態進行模擬分析,結果表明:管片間的相對扭轉是施工過程中管片襯砌結構裂損的直接原因。M?ller 和Vermeer[50]采用有限元對Steinhaldenfeld 隧道和Heinenoord 隧道進行了模擬,主要研究了本構模型、施工過程和注漿壓力對襯砌內力和地層變形的影響。采用的土體本構主要包括HS(Hardening soil model)、HSS(Hardening soil small-strain model)模型、摩爾-庫侖模型等,襯砌則由殼單元模擬,研究發現不同土體本構模型對地層變形影響顯著,但對襯砌內力則影響很小。周帥等[51]建立三維數值模型,分析了管片襯砌剝落、材料劣化、附加荷載等因素對隧道結構承載性能的影響。楊雨冰等[52]采用基于斷裂力學的數值分析方法,從管片構件到管環結構等不同層次,對盾構隧道管片襯砌結構的裂損機理進行了系統分析。Zhao 等[53]分別采用了常用的解析方法和數值方法,對淺埋和深埋隧道襯砌內力及變形進行了計算分析。在數值模擬中,土體與結構的相互采用了更符合實際工程情況的內置接觸單元模擬,并且討論了不同本構模型以及接觸單元材料參數折減對計算結果的影響。解析方法與數值方法的結果對比表明:即使假定土體為彈性材料,基床模型也能合理地預測深、淺埋隧道襯砌地受力特性,而數值模擬中,襯砌結構內力和變形分析的準確度受土體本構參數和施工簡化方式影響較大。此外二維數值方法和解析方法因無法很好地反映工作面支護壓力、注漿和拱效應,因此其結果與三維數值模擬結果不一致。

有限元方法能夠較好處理地層與結構間的相互作用關系,但土體本構參數、接觸模型的選擇對計算結果影響很大;而管片結構數值模型方面,如何引進更精細化的結構建模方法又不導致計算量劇增是值得關注的問題。

2)試驗研究

盾構隧道結構性能試驗研究主要包括縮尺模型試驗、整環足尺模型試驗和現場測試試驗。縮尺模型試驗是通過一定的幾何和物理力學參數相似比例,對原型結構按照相似定律縮小后開展模型實驗。由于其良好的經濟性及有效性,縮尺模型試驗已成為研究隧道結構力學性能的重要方法。何川等[54-58]依托多個盾構隧道工程開展不同幾何與容重相似比下的管片力學特性模型試驗。通過在管片表面縱向割槽的方式考慮管片接頭效應;研發非均勻水壓加載裝置模擬隧道外部水壓對管片襯砌結構作用。借助隧道-地層-水壓復合試驗系統,開展了不同拼裝方式、變水壓與恒定水壓、層狀復合地層、水土分算與水土合算、高水壓大斷面等多種因素影響下管片襯砌結構橫向力學特性模型試驗,并研究了不同因素作用下盾構隧道管片襯砌結構力學響應特性。王士民等[59-62]基于盾構隧道-地層-水壓復合加載系統,采用 1∶20 幾何相似比以及 1∶1 容重相似比,考慮不同拼裝方式、封頂塊位置、空洞等影響因素,開展了盾構隧道管片襯砌結構漸進性破壞失穩相似模型試驗。基于試驗結果,將盾構隧道管片襯砌結構的破壞失穩過程分為初始彈性階段、局部損傷階段、宏觀破壞階段、整體失穩等四個階段,并對各階段管片襯砌結構的力學響應特性進行了深入分析。足尺管片試驗是針對實際管片尺寸開展的1∶1 等幾何尺寸試驗,雖然試驗費用昂貴,但是能夠更好反映結構真實受力性能。柳獻等[63-66]采用千斤頂集中加載的方式,通過整環足尺試驗研究了超載和卸載工況下襯砌的變形和受力機理,并得出結構的極限承載力。試驗結果表明:接頭是整個結構的薄弱環節,結構的屈服始于接頭。襯砌的變形分為彈性階段、塑性階段和破壞階段。Huang等[67]分別采用單環足尺模型和三環足尺模型,研究了上海某市政隧道在不同隧道內水頭工況下的響應問題。模型采用兩套千斤頂加載系統,一套模擬襯砌受到的地層荷載,一套模擬隧道內水頭變化,研究表明:隨著隧道內水頭的增大,襯砌的彎矩幾乎保持不變而軸力不斷減小,導致結構整體變形和接頭變形的持續增大。

模型試驗雖然能夠真實、全面、直觀、準確地反映支護體系(管片結構)的力學特性,但是加載方式仍不能完全反映實際狀態,因此,對于加載裝置及加載方式改進和加載精度的提高,將有助于進一步減小試驗中的誤差,接近真實工況[68]。

現場測試試驗是對施工期及運營期隧道襯砌的受力狀況、隧道外部圍巖體水土荷載及其穩定性進行現場原位跟蹤監測,是對隧道結構力學性能最有效、最直接的研究手段。陳偉等[69]通過對廣州地鐵盾構隧道管片襯砌結構內力、隧道變形及其外部土壓等進行現場檢測,分析了管片襯砌在盾構施工各階段的受力特征。研究結果表明:壁后注漿壓力是影響管片襯砌結構內力的主要因素。謝紅強等[70]針對當時最大的越長江巖質盾構隧道工程,對盾構隧道主體結構所承受的水壓力進行跟蹤監測,分析了高水頭作用下施工期盾構隧道外水壓的分布及變化規律。楊廣武等[71]對北京地鐵 5 號線某區間隧道中不同水文地質條件的試驗斷面進行管片襯砌結構內力的跟蹤測試,結果表明:不同地層條件下管片軸力差異較大,而彎矩受地層條件影響較小。此外,方勇等[72]、梁禹等[73]、張恒等[74]和李雪等[75]分別對各種水文地質條件下不同直徑的盾構隧道進行現場跟蹤測試,得到了相應的管片襯砌結構內力及外部水土荷載的長期變化規律。

目前現場試驗研究面臨的主要問題是:① 監測主要集中在施工期,無法全面揭示管片結構長期性能演化規律;② 隧道運營期缺乏針對侵蝕環境和水土荷載耦合作用下管片結構性能演化的長期監測研究;③ 由于負責部門不同,施工期的監測數據與運營期的監測數據沒有互通,盾構隧道全生命周期結構性能監測任重道遠。

3.2 盾構隧道襯砌結構耐久性研究

國內外對混凝土結構的耐久性研究一直非常重視,針對各種影響因素下的耐久性研究取得了大量的成果[76-78]。日本土木學會混凝土委員會于1989 年制定了《混凝土結構物耐久性設計準則(試行)》[79]并于1995 年頒布了修訂版,而歐洲混凝土結構委員會在1992 年也頒布了《耐久性混凝土結構設計指南》[80]。雖然我國在1989 年頒布了混凝土結構設計規范,但是該規范除了一些保證混凝土結構耐久性的構造措施之外,只在正常使用極限狀態驗算中控制了一些對耐久性并不起決定性作用的設計參數,直到2008 年才正式頒布了《混凝土結構耐久性設計標準》[81-82]。

盾構隧道襯砌結構耐久性研究可以借鑒其他混凝土結構的耐久性研究成果,但是盾構隧道作為地下結構,巖土賦存條件復雜、周邊環境敏感,影響其耐久性的因素更多、更復雜,相關研究主要集中在侵蝕環境(如硫酸鹽侵蝕、氯離子擴散、碳化、地鐵雜散電流等)和水土荷載作用下管片襯砌材料與結構的耐久性退化過程。孫鈞[8]針對上海崇明長江隧道,探討了管片結構腐蝕機理、影響耐久性的主要因素、管片接頭螺栓和防水材料的耐久性,并提出了一種盾構隧道結構的耐久性設計方法。雷明鋒等[83]基于荷載作用下管片混凝土內部孔隙率的變化特征,提出荷載作用下氯離子擴散理論分析模型,得到了荷載作用對氯離子擴散系數的影響方程。Han 等[84]研究了不同級別靜力及循環荷載作用下地鐵隧道混凝土管片碳化性能,并探究了荷載作用下混凝土微觀變化。趙鐵軍等[85]以膠州灣海底隧道為例,建立了綜合考慮氯離子擴散、混凝土碳化和彎曲荷載影響的服役壽命預測模型。周曉軍[86]和趙宇輝等[87]分別針對城市軌道交通地鐵隧道中特有的雜散電流對鋼筋材料和混凝土強度的影響,展開了理論和試驗研究,揭示了雜散電流分布對地鐵管片襯砌結構混凝土耐久性的影響機理和規律。

目前,國內外對盾構隧道管片結構耐久性的研究都是在零水壓狀態下進行的,未能考慮水壓力的影響[1],并且主要針對單因素作用下的耐久性研究,對于多因素耦合作用下盾構隧道管片結構耐久性演變機理的研究還較少。試驗手段多是依賴室內試驗,與實際情況尚有一定的差異,因此還需要進行更為細致深入的研究。

3.3 盾構隧道襯砌結構性能評價研究

隧道在建成進入服役期后,其結構性能處于一個不斷變化的動態過程,在多方面環境因素耦合作用下,混凝土保護層碳化、開裂,管片鋼筋、接頭螺栓銹蝕等一系列問題會導致襯砌結構承載力不斷降低、變形及開裂問題愈發顯著,結構的安全性和適用性不斷下降。目前我國仍然處于一個基礎設施建設的高峰期,可以預見在將來的幾十年甚至更長的時間內,隧道襯砌的評估、維修和養護會成為隧道工程的重中之重。

國內外對隧道結構性能評價的研究主要集中在隧道結構檢測和評估方法兩方面。歐美國家較早就建立了完整的隧道結構檢測與評估標準體系,美國聯邦公路署和聯邦交通部分別建立了公路和鐵路隧道結構檢測標準及性能評估方法[88-89]。德國與日本也建立了相應的檢測和評估規范[90-91]。國際隧道協會《盾構隧道襯砌設計指南》[33]中建議對隧道覆土層最厚/最薄斷面、地下水位最高/最低斷面等八種關鍵斷面進行長期檢測。而我國目前并沒有統一的隧道結構檢測與評估方法規范,只有《鐵路隧道襯砌質量無損檢測規程》[92]明確給出了地質雷達和聲波法質量檢測的技術要求。張學華等[93]介紹了南京地鐵運營隧道結構的檢測工作思路、檢測內容、檢測手段和檢測方法。姚旭朋等[94]分析了影響隧道結構性能的因素及結構性能退化發展特點,將隧道損壞原因總結為材料退化、滲漏和霜凍破壞等方面,提出基于監測數據的差異化維修策略以及前瞻性維修的思想。袁勇等[95]以運營36 年的打浦路隧道為背景,分析了結構損傷因素,將隧道檢測分為全隧道整體檢測和圓形隧道段檢測,制定了詳細的檢測內容。隨著一些先進的感知技術的日益成熟,三維激光掃描技術、光纖傳感技術、圖像識別等方法都被應用于隧道檢測中,也為隧道結構狀態評估提供了豐富的監測數據[6]。

隧道結構評估方法研究分為定性和定量兩種。我國《鐵路橋隧建筑物劣化評定標準》[96]和《公路隧道養護技術規范》[97]分別給出了鐵路隧道和公路隧道健康狀態的定性評價方法。吳江濱[98]對隧道襯砌厚度變化及襯砌后接觸條件變化對襯砌應力狀態的影響進行了初步研究,并相應提出了一套根據現場檢測結果來確定隧道襯砌狀態的評估體系。羅鑫[99]構建了公路隧道健康狀態診斷指標體系,實現了公路隧道健康狀態的定量評價。劉濤[100]基于優化反演分析,提出了隧道結構損傷識別方法,并通過隧道襯砌結構耐久性退化模型對隧道剩余壽命與服役性能進行解析評價。胥犇等[101]通過層次分析法、乘積標度法確定了隸屬函數,實現了運營盾構隧道健康狀態的定量評估。

目前,對盾構隧道襯砌結構性能評價的研究主要集中在評估隧道結構健康狀態的定性和定量方法上,尚缺乏多因素耦合作用下隧道結構性能評估模型。因此,需要對復雜荷載環境與侵蝕環境耦合作用下影響隧道結構性能的關鍵指標及閾值進行研究,并推動智能化、信息化監測技術的應用,為運營隧道結構性能定量評估與可預測性維修養護提供理論和技術指導。

4 盾構隧道襯砌結構性能提升技術

4.1 高性能材料

預制管片作為隧道主要的襯砌結構構件,必須滿足在生產、堆放、運輸、拼裝、頂推和使用過程中不同荷載下的抗壓、抗變形、抗滲防漏等要求。混凝土作為一種脆性材料,基本上沒有抗拉性能,在運輸和拼裝過程中容易出現開裂破損,會影響使用;同時管片裂縫會使其抗滲、耐腐蝕等耐久性能降低。因此,如何控制盾構管片的裂縫發展成為了目前在盾構隧道工程中一個亟待解決的問題。

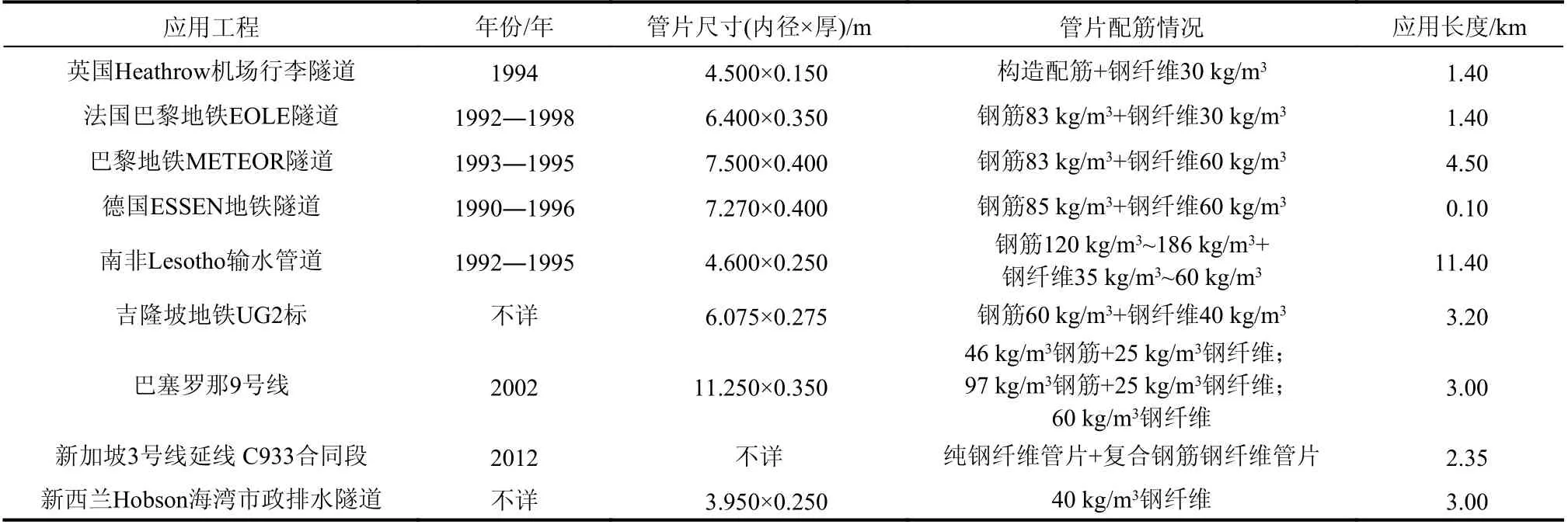

國內外對可用于預制管片的高性能材料的研究主要集中在(鋼)纖維混凝土、自密實混凝土、自愈合混凝土等。自從自密實混凝土和自愈合混凝土在20 世紀80 年代、90 年代出現后[102-103],就吸引了大量學者的關注,但發展到現在,相關的理論研究仍然不夠充分,同時制作工藝要求較高,經濟性較差,因此在工程實際中應用較少。而鋼纖維混凝土(SFRC)是20 世紀70 年代發展起來的,通過在普通混凝土內摻入一定量亂向分布的短鋼纖維,使之形成可澆筑、可噴射成型的一種新型復合建筑材料。鋼纖維混凝土管片可改善普通混凝土管片脆性等缺點,提高混凝土管片的抗裂性能,具有良好的應用前景。國外較早就開展了鋼纖維混凝土盾構管片相關的研究與實踐工作,將鋼纖維作為管片結構增強材料,取得了許多成功經驗,表5 列出了鋼纖維混凝土管片在國外的工程應用情況。

表5 國外鋼纖維混凝土管片應用情況Table 5 Abroad examples of tunnels with steel fiber reinforced segments

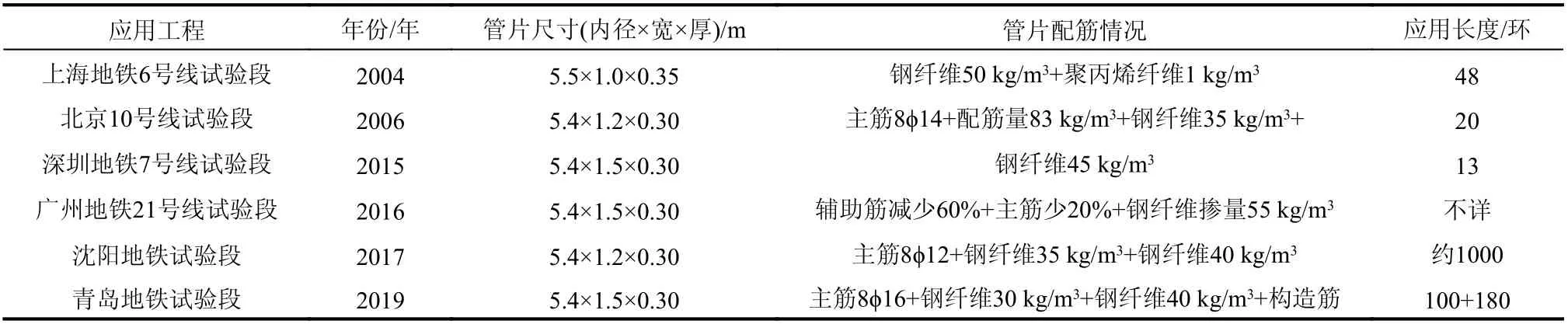

我國開展鋼纖維管片研究雖然較晚,但也取得了不少成果。相關研究成果表明:鋼纖維混凝土管片具有強度高和耐久性好等特點,與普通鋼筋混凝土管片相比,其抗拉、抗彎強度及耐磨、耐沖擊、耐腐蝕、耐疲勞性、韌性和抗裂、抗爆等性能都得到提高,特別是裂后的抗拉強度顯著提高[104-108](圖3)。雖然我國對纖維混凝土管片的研究成果顯著,但是在實踐方面仍然處于初步階段,表6 所列為我國鋼纖維混凝土管片的應用情況。

表6 國內鋼纖維混凝土管片應用情況Table 6 Examples of tunnels with steel fiber reinforced segments in China

圖3 鋼纖維混凝土抗拉性能與普通混凝土對比Fig. 3 Comparison of tensile propertied between SFRC and ordinary concrete

雖然鋼纖維混凝土管片在制作加工、技術性能、經濟效益等各方面比一般鋼筋混凝土管片具有優勢,而且低碳環保,在實現節能減排,推動實現碳達峰與碳中和方面具有重要的社會效益,但受限于目前尚無針對盾構隧道鋼纖維混凝土管片的專門設計規范,極大限制了其大范圍推廣應用,因此需加快對盾構隧道鋼纖維管片設計理論、設計方法及技術體系的研究。

4.2 新型接頭

盾構隧道管片接頭是襯砌結構的薄弱環節,不僅對管片間的連接性能影響較大,更在很大程度上控制著盾構隧道襯砌整體結構的承載能力及變形。因此在盾構隧道的設計中,接頭結構形式的選擇與應用必須慎重處理。管片接頭結構按其連接方式可分為螺栓連接、其他方式連接和無螺栓及其他方式連接三種。其中,螺栓連接又可分為直螺栓連接、斜螺栓連接、彎螺栓連接和混合螺栓連接等方式;其他方式連接包括錨式連接、鉸連接、插銷式連接等方式;無螺栓及其他方式連接主要指沒有螺栓和其他單獨接頭結構、僅靠管片接頭截面處的構造形式實現傳遞力和變形的連接方式,如榫槽式連接,這些都是在傳統管片中經常使用的接頭形式。傳統接頭在使用中一般都需要進行大量的人工作業,如螺栓擰緊、復緊作業和銷栓插入作業等。

新型接頭的研發工作主要集中于新的接頭結構形式和新材料的使用兩個方面。在結構形式上,作為環間接頭使用的可抵御大變形接頭和錨式接頭都延續了榫接頭具備的操作簡單、便于自動化施工等優點[109]。

可抵御大變形接頭是對插銷式接頭的改進,主要作為環間接頭使用,其工作原理與插銷式接頭類似,但可以確保接頭拼裝完成后的緊固作用,因此力學性能比插銷式接頭更好,無需結合其他提供緊固力的接頭即可單獨使用。可抵御大變形接頭很好的延續了部分傳統接頭小型化的特點,降低了接頭板區域管片的配筋量和配筋難度。但是,可抵御大變形接頭對管片和接頭本身的加工制作精度要求較高,細微的尺寸誤差即可導致接頭的失效。在拼裝過程中如果誤差過大,相鄰管片接頭板處的接頭無法實現對接,因此對拼裝精度的要求更高。可抵御大變形接頭適用于高度自動化施工,即使單獨使用也能較好的保證緊固效果,對提高施工效率具有重要的意義。

錨式接頭主要用于鋼管片等金屬制襯砌管片及復合管片襯砌的環間接頭,以傳遞管片間的剪切作用并具備較好的抗拉能力。錨式接頭延續了部分傳統接頭小型化的結構特性,可以簡化鋼筋混凝土管片襯砌接頭板附近的配筋設計。在施工過程中,錨式接頭對管環拼裝精度的要求較高,尺寸誤差過大將導致套桿難以準確的壓入套環之中,最后拼裝失敗。在保證拼裝精度的同時,錨式接頭無需與其他提供緊固力的接頭結合使用便可以具備較好的緊固效果,因此該接頭的緊固作業環節比較容易。其高效的拼裝特性有利于盾構施工自動化的實現。

在新材料方面,通過將新型材料用于接頭的制作,使接頭結構原有的力學性能得到提升。纖維增強復合材料(Fiber reinforced polymer,以下簡稱FRP)接頭在結構形式和使用材料兩方面均有創新。FRP-Key 接頭的工作原理與榫接頭類似,主要作用為傳遞管片之間的剪力作用,既可以用作環間接頭也可以用作管片接頭。由于使用了性能優良的纖維增強復合材料,相比傳統的榫接頭 FRP 接頭具有更強的抗剪能力。FRP-Key 接頭并不具備錨式接頭和可抵御大變形接頭的緊固能力,無法提供抗拉作用,必須結合其他具有緊固效果的螺栓使用,通常與斜螺栓一起作為組合接頭應用于盾構工程中。

4.3 新建造技術

盾構隧道襯砌分為裝配式襯砌和混凝土現澆襯砌兩大類,由于使用預制管片作為襯砌結構具有明顯的優點,包括造價低廉、制作方便、使用高精度鋼模就能保證其尺寸精度,無須逐塊加工;能夠較早進入受力工作狀態;襯砌拼裝速度快、施工易于機械化等,因此目前世界上修建盾構隧道時使用最多的是預制鋼筋混凝土管片。但隨著盾構隧道建設環境的日益復雜,預制鋼筋混凝土管片的不足之處日益明顯,如盾構管片模塊化的設計制作在面對長距離隧道有可能出現管片大范圍的安全系數過大,而相對危險的地方卻沒有得到加強;超大直徑隧道使得管片厚度增大,不利于運輸和拼裝,管片分塊數目增加,對襯砌防水不利等等問題。

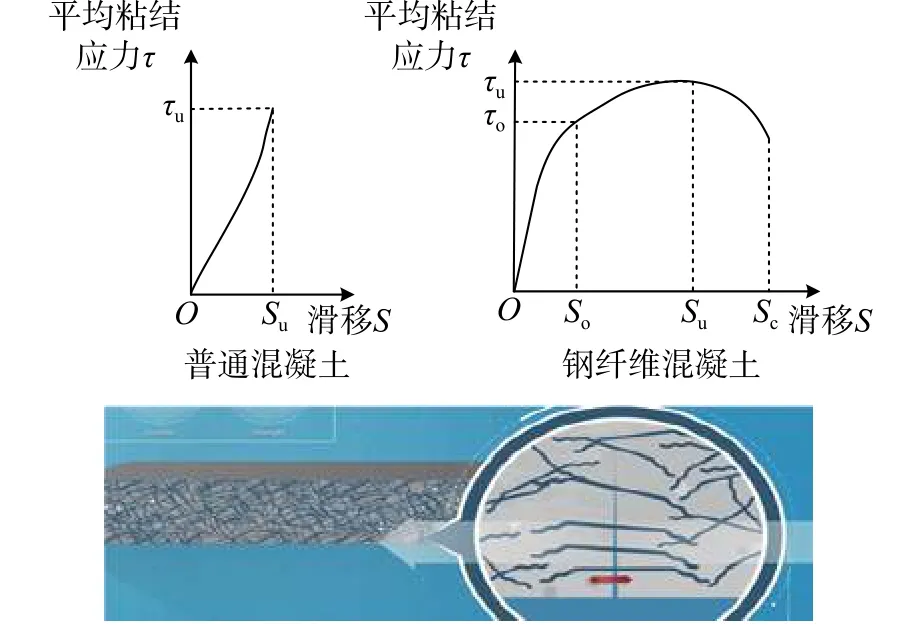

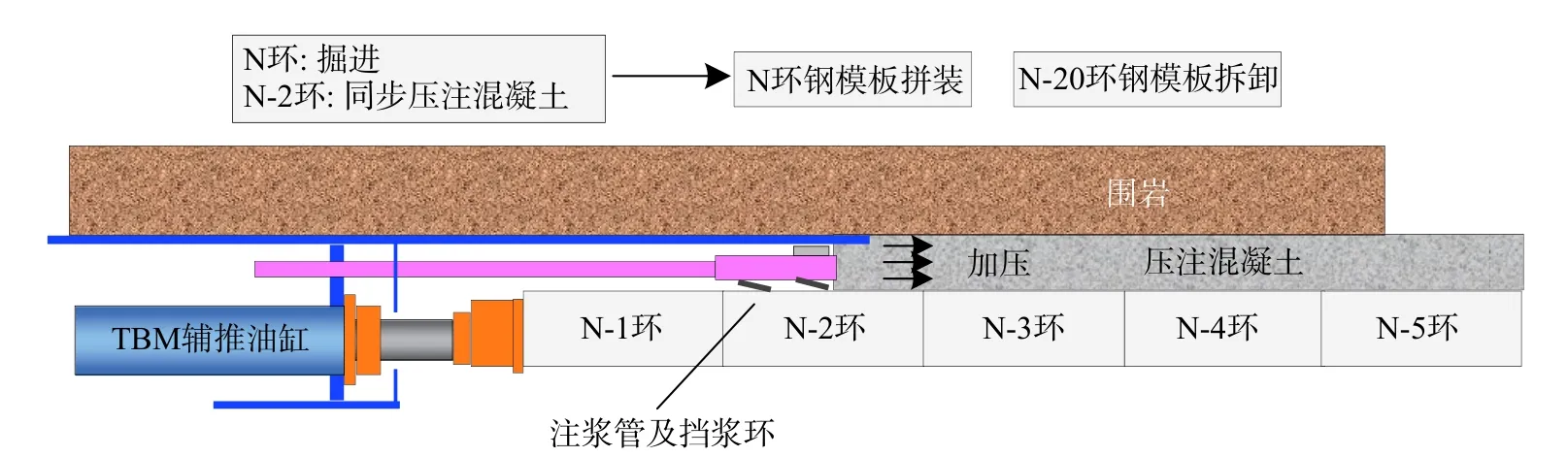

面對裝配式襯砌的這些問題,20 世紀80 年代德國和日本研制了用鋼纖維混凝土現澆隧道襯砌代替裝配式襯砌,即以現澆內襯代替裝配式襯砌,并借助千斤頂的擠壓作用使其與周圍地層緊密接觸。近期,國內中交天和機械設備公司通過自主研發,首次將壓注混凝土工法與TBM 掘進機進行創新融合,并服務于實際工程(圖4)。壓注工法在TBM 掘進時通過擠壓混凝土襯砌,并以一定的壓力持續地灌注混凝土,實現邊掘進施工邊同步壓注混凝土,這種方法灌注的混凝土襯砌不會在模板和圍巖之間出現尾部空隙,起到及時支護圍巖的作用[110-111]。與預制混凝土管片襯砌相比,壓注混凝土襯砌具有施工安全、經濟高效、防滲效果好、混凝土強度易于達到設計強度要求、自動化程度高、施工強度低、環境污染小等優勢。因此,壓注混凝土襯砌可以作為盾構隧道襯砌未來的一個重點發展方向。

圖4 TBM 壓注混凝土工法示意圖Fig. 4 Diagram of TBM pressure injection concrete construction

5 結論與展望

盾構法施工技術自進入我國以來,在工程實踐中得到了廣泛的應用,隨之而來的隧道襯砌結構長期性能問題也不斷涌現,造成極大的安全隱患和經濟損失。在交通強國戰略影響下,特長、超大、超深、高密度的隧道工程也越來越多,這對隧道襯砌結構的力學性能、耐久性都提出了更高的要求。基于對國內外盾構隧道結構設計理論和方法、隧道結構力學性能和耐久性、隧道結構性能評價相關研究的廣泛調研和分析評述,本文得出以下的結論:

(1)目前常用的盾構隧道管片結構的設計方法基于荷載-結構模型或地層-結構模型,采用簡化結構模型用于內力計算。長期的工程實踐經驗表明,傳統設計方法在中小直徑隧道(D<10 m)適用性良好。近年來超大直徑盾構隧道的廣泛應用對隧道結構設計方法也提出了新的要求。由于隧道直徑變大引起管片結構的抗彎剛度的整體降低,導致傳統的設計方法不能完全適用,因此有必要加強對材料-結構一體化的新型隧道結構設計理論的研究工作。

(2)盾構隧道結構力學性能研究相對成熟,有限元方法在處理結構和地層相互作用方面較為完備,但分析結果受地層本構關系、接觸面作用方式影響較大;試驗能夠真實反映管片結構力學特性演變規律,但作用在管片上的真實荷載難以確定,且無法進行全生命周期的可靠監測。結構耐久性方面,單因素作用下的混凝土管片耐久性研究成果豐富,但對于多因素耦合作用下盾構隧道管片結構耐久性演變機理的研究尚顯不足。因此,未來盾構隧道結構力學性能和耐久性研究的關鍵,在于綜合采用多種技術手段,全面研究荷載、腐蝕環境等多因素耦合作用下盾構隧道結構性能的演變機制。

(3)目前對盾構隧道襯砌結構性能評價的研究主要集中在評估隧道結構健康狀態的定性和定量方法上,尚缺乏多因素耦合作用下隧道結構性能評估模型。因此,需要對復雜荷載環境與侵蝕環境耦合作用下影響隧道結構性能的關鍵指標及閾值進行研究,并推動智能感知技術在隧道管片中的應用,為運營隧道結構性能定量評估與可預測性維修養護提供理論和技術指導。

(4)針對傳統鋼筋混凝土拼裝式管片的局限性,結合盾構隧道當前的發展趨勢,并總結盾構法在中國應用的工程經驗,盾構隧道未來應從高性能材料、新型接頭、新建造方式等方面進行創新和突破。其中,采用(鋼)纖維混凝土材料在制作加工和技術性能方面具有優勢,而且低碳環保,有助于推動實現“碳達峰、碳中和”的國家戰略;可抵御大變形接頭、錨式接頭等新型接頭形式,以及FRP 等新型接頭材料的應用可提升管片接頭的施工效率和力學性能;壓注混凝土襯砌在提升盾構隧道襯砌結構性能、提高施工自動化程度方面有著巨大的優勢,是盾構隧道襯砌結構的重要發展方向。