船舶設計原理思政課堂設計及實踐探索

端木玉,蔡偉杰

(廣州航海學院 船舶與海洋工程學院,廣東 廣州 510725)

0 引言

課程思政是課程教學改革的主要方向。課程思政最早是2016年12月,習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上指出:“要用好課堂教學這個主渠道,思想政治理論課要堅持在改進中加強,提升思想政治教育親和力和針對性,滿足學生成長發展需求和期待,其他各門課都要守好一段渠、種好責任田,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應[1]。”2019年3月18日,習近平總書記在學校思政課教師座談會上提出“解決好培養什么人,怎樣培養人,為誰培養人這個根本問題[2]。”2020年5月,教育部印發《高等學校課程思政建設指導綱要》,明確指出要“深度挖掘提煉專業知識體系中所蘊含的思想價值和精神內涵,科學合理拓展專業課的廣度、深度和溫度,從課程涉及領域,增加課程的知識性、人文性,提升引領性、時代性和開放性[3]。”課程思政有利于引導青年學術的價值觀的塑造,同時也是實現全面育人的現實需要。將專業知識與課程思政有效融合,有利于實現課程傳授與價值觀教育的同頻共振,有利于發揮專業課程在思政教育方面的特殊優勢,因此高校專業教學的思政課堂建設是十分必要的。

船舶設計原理課程屬于理工科的“硬課”,重公式重推導重邏輯,具有綜合性、實踐性和創新性的特點,但是不少高校在授課過程中對思政元素的抓手不明顯,難以找到課程與思政結合點。要使船舶設計原理教學課堂具有教書育人的功能,課程思政的建設是重中之重。課程的教學任務是使學生在掌握船舶總體設計基本原理和方法、熟悉船舶有關規范要求及國際規則和公約的基礎上[4],能夠綜合運用各種專業知識開展船舶總體設計,有效分析解決船舶設計中遇到的問題,提高學生分析問題和解決問題的能力。通過本課程的學習,有助于學生掌握船舶總體設計的技術特點和技術規律,減少船舶設計工作中的盲目性、錯誤率,使得設計船舶有可靠的專業技術支撐,為以后從事船舶設計行列打下良好的專業基礎[5]。為了有效解決船舶設計原理課堂中的思政脫節問題,課程組需根據專業培養方案中的課程培養要求,結合上述船舶設計原理的教學任務,將課程思政落實到課程的教學目標中。本文的研究內容是在教學實踐中探索船舶設計原理這一專業課開展課程思政建設的設計,并有機融合線上線下混合教學方式,達到“潤物細無聲”的課程教學成效。

1 船舶設計原理的思政育人目標

(1)引領學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。基于社會主義核心價值觀,課程思政教育建設重點對個人層面的“愛國、敬業、誠信、友善”加強引領,引導學生要愛國愛民、勵志守信,立鴻鵠之志,做我國船舶工業的拼搏者,并積極投身于我國“海洋強國”的建設中。

(2)融入哲學及辯證唯物主義思想,從主要矛盾與次要矛盾、繼承與發展、方法論、否定之否定等多角度出發,開展課程的思政教育,引導學生求真學問,用辯證的思維正確看待并處理船舶設計難題。

(3)以課程的工程素養特點為出發點,圍繞船舶工業國情分析、創新精神、工匠精神、職業素養、勞動精神、團隊合作等,進行課程思政教育設計,鼓勵學生要力行,知行合一,做實干家,做技術型人才。

2 專業教學與思政教育的融合設計

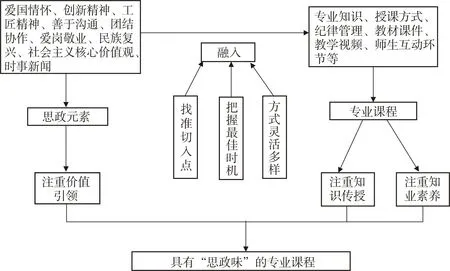

把思政教育融入專業課程的過程是一門藝術。首先,要確定思政主題并找準融入的切入點,再由點到面帶動知識框架的構建和職業素養的培養。切入點往往是連接學生精神世界、歷史事件、時事新聞、身邊的人或事等的觸發點、共鳴點、熱點、關注點等。其次,是掌握融入的最佳時機。掌握融入的最佳時機是把思政元素合理巧妙地嵌入專業課程知識傳授的過程。最后,采用靈活多樣的融入方式,來引起學生的學習興趣、激發學生的理想信念見圖1。

圖1 課程思政的融入設計

以船舶設計原理第一章知識點為例,根據授課內容的不同確定不同的思政融入點,并采用案例法、專題嵌入法、問題導向法等多樣教學方式和融入方法將思政教育有機融合到課題知識中,預期成效良好,見表1。

3 思政課堂元素挖掘

3.1 找準思政課堂切入點

(1)以二十大報告中“加快構建新發展格局,著力推動高質量發展”為主題,在課程的培養目標及課程學習目的講解環節中融入相關元素。以我國船舶工業的國情教育為基礎,既要看到我國船舶行業的進步及取得成就,也要客觀評價與造船強國之間的差距。

表1 船舶設計原理第一章知識點與思政案例的融合途徑

(2)以“工匠精神”為主體,在課程培養的職業素養中融入相關元素。船舶行業是重工業,存在工作環境差、工作強度大等問題,這也正是船舶與海洋工程專業招生難、專業對口從業率低的原因。但是船舶行業在國防、交通運輸、旅游、科學考察、海洋資源開發等多個領域起到舉足輕重的地位,是當之無愧的國之重器。同時,還能夠帶動鋼鐵、船用設備等船舶配套產業。所以,船舶行業需要每一位專業學子的鉆研、拼搏與付出。以身邊的真實人物為例,加強學生對于專業的共鳴。一個個技術瓶頸的突破及海洋平臺的順利交付體現一代又一代的船人為我國的船舶事業做出的無私奉獻,他們鉆研拼搏的“工匠精神”值得現在的學生學習。

3.2 不斷更新思政課堂素材

通過“新聞媒體”及“學習強國”了解中國大事,在課程授課中不斷更新并融入相關元素。例如,2022年6月17日神舟12號3名航天員成功入駐中國空間站,這是我國航天事業的又一座里程碑,標志著我國發展航天事業、建設航天強國的道路上更進一步。找尋時事新聞與課程之間的關聯,使得課程思政的融入不生硬。將“太空空間站”與“深海空間站”關聯,介紹深海空間站的暢想、深海空間站的組成、重大技術難題,使得每位同學能夠認識到所學專業也受到國家的重視,未來有著美好前景,同時突出學生對船海事業發展的使命感。

3.3 把握思政課堂融入的最佳時機

根據課程的內容及特點,深入挖掘思政元素融入的最佳時機。例如,在講授船舶特點之一的種類繁多時,有三種船型因為技術難度大、經濟附加值高,被譽為“皇冠上的三顆明珠”。三顆明珠之一是LNG船。2008年我國就突破了LNG船建造的技術問題,讓同學們感受到近二十年來,我國造船技術水平的突飛猛進,加強學生的專業認同感、自豪感。另一顆明珠是航母。目前我國已突破航母的技術問題,順利交付給中國海軍2艘航母,讓學生意識到中國的實干精神。最后一顆明珠是豪華郵輪,以往我國只能依賴外國公司運營我國的郵輪市場。我國第一艘自主建造的郵輪“阿依達”號正在建造中。為了摘下最后一顆明珠,船舶設計師們不惜一切代價,甚至為“阿依達”號量身定制了船塢,這是第一次為了修建某艘船而先修建船塢,可見國家有魄力,敢擔當。但是“阿依達”號還不完全是我國自主設計的,因此仍然需要增強學生對我國船舶行業設計實力的使命感。

船舶設計原理的思政建設,在理論知識的傳授過程中應突出強調如何科學分析新船的設計問題。不同類型的船舶設計時要求的快速性、適航性、耐波性、穩性的要求差異很大。設計時應從辯證唯物主義的角度分析,分清主次矛盾,抓住矛盾的主要方面,同時在船舶設計的過程中培養學生的社會責任感、正確的價值取向及安全意識。

在介紹船舶設計的特點時,突出學生的職業素養及創新能力。船舶設計涉及專業門類眾多,通過舉例分析,強調學生在分析問題時要全面,要統籌兼顧,要具備團結協作的能力,這部分是專業的職業素養。船舶設計是多參數、多約束、多目標的,引入辯證唯物主義思想,分析問題要多角度,考慮主要矛盾及次要矛盾,這也是船舶設計的方法。

4 采用靈活多樣的融入方式

思政元素可以通過授課、新聞網頁、教學課件、視頻等多個方式融入。課堂中可以用新聞網頁、人物介紹視頻,再以課堂互動的方法提高課堂活躍度,再通過問答、討論、線上線下混合教學等形式來呈現課程思政效果。如:課堂上播放大學同學工作出色的宣傳視頻;再以創新能力為例,在船舶設計特點之一母型改造,通過推陳出新引入創新的重要性。創新在各行各業廣泛存在,通過課堂討論請學生說說自己了解的創新示例,再引入國家在大學生創新創業項目的投入,旨在激發同學們的創新熱情。

5 結語

本文介紹了船舶設計原理課程思政的建設方案,從課程思政的育人目標、思政課堂的元素挖掘等方面進行了深入的實踐探討。

總的來說,船舶設計原理課程思政設計需要結合課程本身的特點,圍繞辯證唯物主義思想,從基于國情教育的設計理念、基于船舶設計原理課程培養系統全面的工程思想、基于船舶設計的繼承發展等多角度設計課程的思政教育,為“海洋強國”的建設培養出一批又一批的海洋裝備類人才。