土地流轉與農戶收入增長

——基于收入結構的視角

柯煉,汪小勤,陳地強

(1. 華中科技大學經濟學院,湖北 武漢 430074;2. 中南大學商學院,湖南 長沙 410006)

產權理論分析認為,土地流轉能夠促進農戶收入顯著增長,是因為不受約束的土地產權流轉市場可以實現農戶比較優勢的轉移[1-2],使轉入農戶與轉出農戶都能夠專門從事所屬的優勢職業,最大化生產效率,提高各自收入水平。

但奇怪的是,大量關于土地流轉與農戶收入的經驗研究結果卻表明:土地流轉能否產生收入溢價,尚未達成完全一致。部分學者認為土地流轉可以提高農民收入水平[3-5]。其原因在于:轉入土地的農戶,由于經營的土地面積擴大,可以對土地進行規模化、集約化耕種,提高生產效率,促進農戶收入增長[6-9]。轉出土地的農戶則可以將勞動力和其他生產性資產從農業中解放出來,投入到非農部門以獲得較高的非農收入[2,10-13]。而事實上,土地流轉可能并不一定能對農戶收入水平產生顯著的影響,甚至還可能會對農民增收有負向影響[14-16]。因為對于轉入戶而言,土地流轉并沒有改善農業生產方式,生產率水平不會發生顯著變化[17-18],農業經營性收入上升幅度無法彌補非農收入的下降幅度,故而不會導致顯著的家庭純收入增長。目前,中國進行土地轉出的農民很大程度上可能是從事非農生產的農民,使土地流轉對農戶家庭勞動力的釋放作用不顯著,從而無法提高轉出戶家庭收入水平[19-21]。故總體而言,學者們在土地流轉是否具有資源優化配置作用,從而促進農民收入增長的相關研究結論中存在較大分歧。

進一步對已有文獻的結論進行歸納整理后,發現目前學術界認為土地流轉收入效應存在分歧的原因可能主要體現在以下兩個方面:首先,對農戶在參與土地流轉過程中自選擇行為問題的忽視。產業結構持續優化導致的結果是農業相比于非農業,在邊際產出上存在弱勢,因此,愿意轉入的農戶可能本身在經濟實力、教育水平、農業經營方面具有明顯的優勢[22-23],即存在“自選擇”行為。而以往文獻大多數直接使用OLS(Ordinary Least Squares)估計方法來測算土地流轉對農戶收入的影響,未考慮到樣本農戶的“自選擇”行為,進而導致估計結果存在偏差[24-26]。其次,忽視了土地流轉對轉入和轉出戶的影響差異。大多數研究通常將轉入戶和轉出戶作為一個整體進行研究,并未將轉入和轉出戶在參與土地流轉后不同的收入增長路徑納入到考慮范圍之內,這勢必會產生土地流轉收入效應的錯估,從而導致對土地流轉的效果的誤讀[8,27-28]。因此,盡管現有學者對土地流轉收入效應進行了大量研究,但由于研究方法及研究視角方面存在差異,導致現有結論尚未達成完全一致。而重要的是,除了上述兩個方面之外,未考慮到土地流轉對不同來源收入的異質性影響也可能會造成估計偏誤,但卻鮮有學者對該因素進行具體分析并展開研究。根據產權理論,土地流轉可以促進轉入農戶在農業經營的優勢以及轉出農戶在其他職業優勢的最大化發揮。同時,因為資源限制,農業生產和非農生產之間也存在著替代效應,投入農業生產的資源增加,用于非農生產的資源則會減少,反之亦然。這就必然導致土地轉出(入)對工資性收入、經營性收入的影響方向不一致。另外,土地轉出(入)對不同收入的影響程度也是非對稱的,如果我們忽略不同收入變化的差異,同樣也會加大土地流轉收入效應的有偏估計。因此,文章試圖利用2010—2018年北京大學國家發展研究院公布的五輪中國家庭追蹤調查跨期面板數據,對土地流轉與農民收入之間的關系進行考察,意在回答以下幾個問題:土地流轉的收入效應在不同農戶類型與不同收入來源上存在怎樣的差異?土地流轉收入效應的差異性起因是什么?文章研究發現,參與土地流轉確實會促進收入增長,但主要來自轉出農戶的收入增加,轉入戶收入變化不顯著。進一步原因分析表明,土地轉出戶會將部分農業生產勞動力轉移到非農部門,而轉入戶則會加大農業部門勞動力投入。因此,轉出農戶因為工資性收入的大幅增加而改善總收入,但轉入農戶卻因經營性收入上升幅度無法超過工資性收入下降幅度,而較難產生收入改善。

文章可能的研究貢獻在于:第一,豐富了對土地流轉收入效應的文獻基礎,幫助讀者更全面地了解土地流轉對農戶收入的影響。文章對土地流轉收入效應問題存在分歧的原因進行了拓展。現有分析大多未考慮土地流轉對不同來源收入的異質性影響。文章將農戶家庭收入進一步細化為經營、工資、財產和轉移性收入,考察了土地流轉對轉入和轉出戶各類收入影響的差異,對現有收入效應結論分歧問題相關研究進行了補充與拓展。第二,基于因果識別策略得出了關于土地流轉收入效應更為可靠的結論。文章運用固定效應、雙重差分以及處理效應模型等微觀計量方法,最大程度上緩解了土地流轉收入效應估計中由于不可觀測變量導致的估計偏誤問題。當前學者更傾向于使用PSM(Propensity Score Matching)方法來緩解土地流轉中的“自選擇”問題,但PSM只能緩解由可觀測變量帶來的選擇性偏差,所以當存在不可觀測變量導致的選擇性偏差時,容易產生估計偏誤。第三,對土地流轉的資源配置作用進行部分驗證。現有文獻對于土地流轉影響農民收入的作用機制多停留在理論層面,但鮮有作者對其機制能否有效發揮作用進行驗證。文章考察了土地流轉對家庭勞動力資源配置的影響,發現土地流轉在資源配置方面具有優化作用。

1 理論分析

土地流轉對農民收入的影響一直是學術界持續關注的話題,理論認為,土地流轉能夠促進農戶比較優勢的發揮,實現最優化的資源配置。具體而言,在交易成本等外部約束不存在的條件下,農業生產具有優勢的農戶會接受他人轉讓的土地資源,擴大農業生產規模。而非農生產具有優勢的農戶會轉出所擁有的土地,在非農生產上投入更多資源。由此達到一個最優的資源配置組合,實現生產率的提高,并帶來雙方收入的改善。

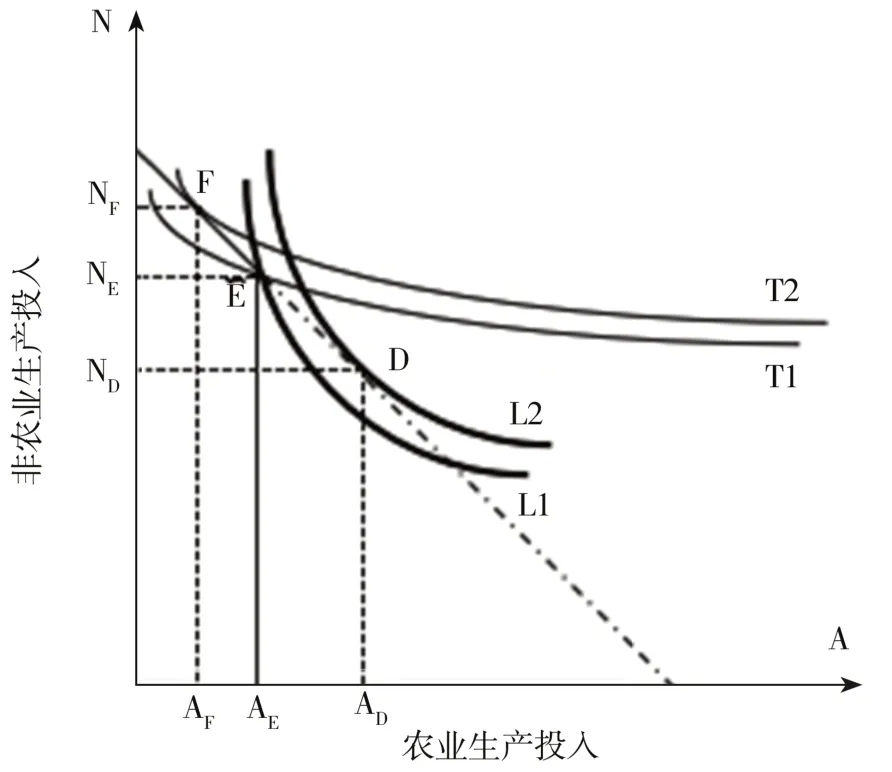

基于生產投入函數,假定存在農業生產優勢農戶與非農生產優勢農戶兩種類型,我們可以對土地流轉的收入效應進行簡單的理論分析,結果如圖1所示。由圖1可知,在未發生土地流轉時,兩類農戶的產出投入均衡點為E,農業生產更具優勢農戶的收入無差異曲線為L1,非農生產更具優勢的農戶收入無差異曲線為T1。雙方都需要在農業生產投入AE數量的資源,在非農生產投入NE數量的資源。顯然,在未發生土地流轉條件下,兩類農戶均未實現收入最大化。當發生土地流轉以后,兩類農戶的收入無差異曲線都發生了轉移,農業生產更具優勢的農戶的收入無差異曲線從L1轉移到L2,非農生產更具優勢的農戶則從T1轉移到T2,兩類農戶的收入都得到了明顯改善。通過畫出T2 與L2 過生產約束線的切點后,可知農業生產更具優勢的農戶投入均衡點從E 轉移到D,農業生產投入增加了(AD-AE),非農生產投入減少了(NE-ND)。而非農生產更具優勢的農戶投入組合從E點轉移至F,農業生產投入減少了(AE-AF),非農生產投入增加了(NF-NE)。因此,從理論假說而言,土地流轉通過優化資源配置促進農戶收入增長。

圖1 土地流轉對農戶收入曲線影響示意圖

但在現實世界中,由于信息和能力限制,參與流轉的雙方基本難以實現最優的資源配置。特別是轉入農戶,由于存在資源約束如:經營業務約束、規模約束、融資約束等,從而無法達到最高收入水平,在轉入土地之后農戶的收入水平會居于L1和L2之間,即轉入農戶收入水平有所增長,但不一定顯著。而相比于轉入農戶,轉出農戶受到的資源約束要小得多,從而更容易獲得接近最高收入水平的收入,即轉出戶可能在土地流轉中獲益更高。在此條件下,土地流轉對農戶收入的影響將出現一定程度的分化。

將上述約束具現化后,可發現由于資源稟賦限制,土地流轉對于不同收入來源的影響具有異質性。比如:對于轉入農戶來說,擁有更多的土地能夠幫助他獲得一定程度的規模效益,提高家庭經營性收入[19,25,27],但因為非農投入時間下降,工資性收入減少[12]。租入土地之后需要投入更多資金用于農業生產[29],可用于投資理財的資金減少,財產性收入降低。轉入戶轉入土地后可能需要購買更多良種、購置更多農業機械,獲得的良種補貼和農機具購置補貼增加,轉移性收入增加[12,14]。轉出農戶因為投入非農部門的資源增加,工資性收入上升同時農業經營性收入下降。另一方面,轉出土地的農戶可以獲得一筆穩定的租金收入[8,20],同時,轉出土地之后需要用于農業生產的資金減少,這部分資金可用于理財投資,財產性收入增加[28]。在現行農業補貼政策下,轉出戶盡管轉出了原有的承包地,但大多數地區仍將糧食直接補貼和農資綜合補貼直接發放給原承包戶,因而,轉出土地可能并不會導致轉移性收入減少[21,30-31]。

綜上所述,土地流轉對不同類型農戶在不同收入來源上的影響并不一致。轉出農戶的工資性收入與財產性收入增加,轉入農戶的經營收入與轉移收入出現正的回報。更重要的是,作者有理由認為不同收入來源的變化幅度并非對稱的,所以土地流轉能否促進農戶收入顯著增長尚不明晰。因此,在接下來的實證檢驗中,作者不僅會進一步地分析土地流轉對不同農戶收入的影響,還會進一步討論土地流轉導致的收入影響異質性產生的原因,為完善制度改革,確保所有參與者都能從土地流轉中獲益,提供參考依據。

2 研究設計

2.1 數據來源及描述

數據來自2010—2018年中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,CFPS)24省入戶調查數據。首先,在整體數據的基礎上剔除了非農村家庭的數據;其次,僅保留2010、2012、2014、2016、2018年都進行追蹤調查的農戶家庭數據;最后,剔除了存在嚴重缺失的農戶家庭數據,最終剩余2323 個農戶家庭的數據,共11615 個觀測值。如表2 所示,2010年參與流轉農戶為444 戶,占總樣本的19.11%,其中84戶轉出土地,占比為3.62%,轉入戶為387戶,占比為16.66%,有27 戶既轉入又轉出土地,占比為1.16%。隨后幾年,參與流轉農戶規模不斷擴大,且轉出戶增加比例高于轉入戶,截至2018年,轉出戶增加了580戶,占比上升至28.58%,轉入戶為858戶,占比36.93%,參與流轉農戶為1329戶,占比為57.21%。既轉入又轉出農戶數量逐年增長,說明越來越多農戶為了實現集中生產經營進行土地置換,農戶的生產管理意識增強。

表2 樣本分布情況

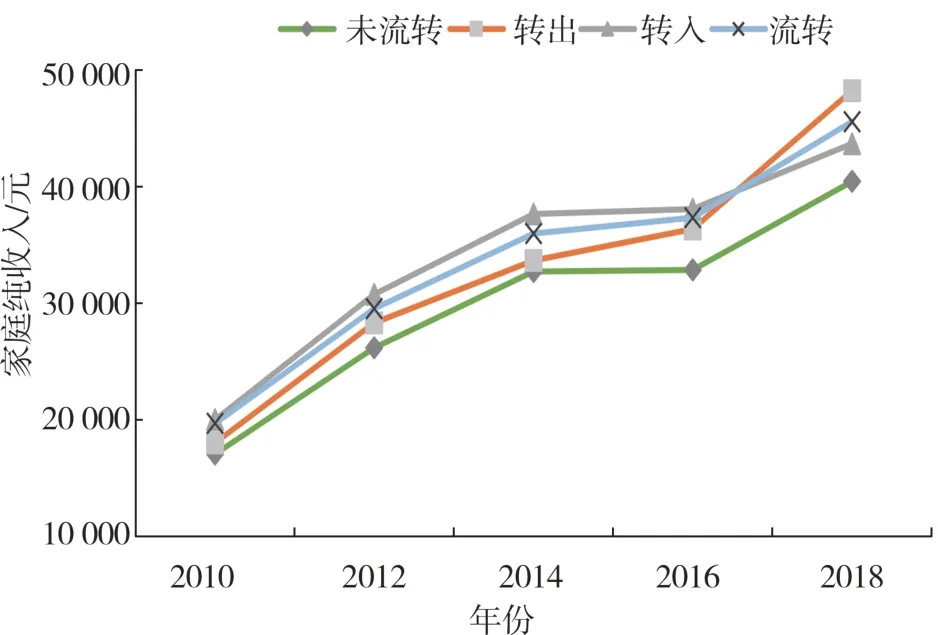

為了更直觀呈現各類型農戶的收入差異,我們將農戶分為:轉入、轉出、未流轉和參與流轉(包括轉入和轉出)四類,并繪制了如下家庭純收入對比圖。從圖2可知,轉出戶的收入增長幅度最大,未流轉農戶的年平均家庭純收入在各類型的農戶中最低,且隨著土地流轉實施年限增長,這種差距越來越大。初期轉入戶的年平均家庭純收入最高,但增長速度較慢,后期轉出戶的年平均家庭純收入已經超過轉入戶,而參與流轉在轉入和轉出戶中間,說明我們若只考慮是否參與流轉對農民收入的影響,可能會低估土地流轉的收入效應。

圖2 各類型農戶年平均家庭純收入對比圖

2.2 變量定義及描述性統計

文章關注兩個問題:其一,土地流轉對不同類型農戶的收入影響是否存在異質性;其二,土地流轉異質性影響的原因是什么?由于文章要從收入結構視角來考察土地流轉對不同類型農戶的異質性影響,所以選取農業生產收入、經營性收入、轉移性收入、財產性收入、工資性收入和家庭純收入作為被解釋變量(其中經營性收入既包括農業生產收入也包括非農經營收入),核心解釋變量為是否轉出、是否轉入和是否參與流轉。同時,在參考其他文獻的基礎上選擇了可能對農戶收入產生影響的戶主特征變量(戶主性別、戶主年齡、戶主受教育程度)和家庭特征變量(家庭規模、勞動力人數、平均受教育年限等)作為控制變量[10,27]。為確定農民收入的影響因素,在表3 中給出了流轉戶和非流轉戶各類經濟指標及其差異的統計描述。

表3的統計結果顯示,在農業生產收入和經營性收入方面,轉出土地的農戶顯著低于未流轉的農戶,而轉入土地的農戶和參與流轉的農戶(包括轉入和轉出)顯著高于未流轉農戶。轉出土地農戶和參與流轉農戶的財產性收入和轉移性收入顯著高于未流轉農戶,轉入農戶和未流轉農戶財產性收入均值差異不顯著。參與流轉的農戶,無論轉入還是轉出,家庭純收入的均值明顯高于未流轉農戶。在其他控制變量上,參與流轉農戶和未參與流轉農戶也存在顯著差異,說明可能存在“選擇偏誤”問題,即農戶是否參與土地流轉是非隨機性的“自選擇”行為。上述各指標的統計差異性有可能不是土地流轉行為的必然結果,而是由其他因素所導致的,因此,需要進一步通過多元回歸分析驗證土地流轉的收入效應。

表3 流轉農戶與非流轉農戶經濟指標對比分析

2.3 研究方法

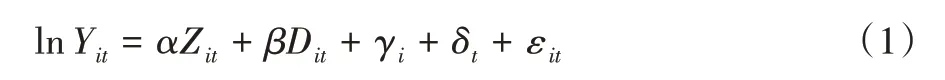

為驗證土地流轉對不同類型農戶的收入影響是否存在異質性,且異質性是否會導致結論分歧的產生,設定土地流轉對農民收入產生影響的基本模型:

考察土地流轉對農民收入影響時,Dit為虛擬變量,Dit=1表示家庭i在時間t轉出或轉入土地或參與流轉,Dit=0表示未參與土地流轉。lnYit表示農戶家庭i在t時期的收入,分別表示農業生產收入、經營性收入、轉移性收入、工資性收入、財產性收入和家庭純收入的對數值。Zit表示影響農民收入的一系列控制變量,如戶主個人特征中的性別、年齡、受教育程度等,家庭特征中的家庭規模、勞動力人數、農地面積、家庭資產等。γi表示個體固定效應,δt表示時間固定效應,εit是隨機誤差項。在實證分析時,分別對轉入戶與未流轉戶,轉出戶與未流轉戶,參與流轉與未流轉戶進行回歸分析。

3 實證分析及結果

3.1 土地流轉對農戶不同收入來源的影響分析

在本部分中,將應用模型(1)驗證土地流轉對不同類型農戶的收入影響,以及土地流轉對不同收入來源的影響,佐證文章提出的土地流轉影響存在“異質性”的觀點。在使用模型(1)之前,進行了Hausman 檢驗,結果表明應當使用固定效應分析。

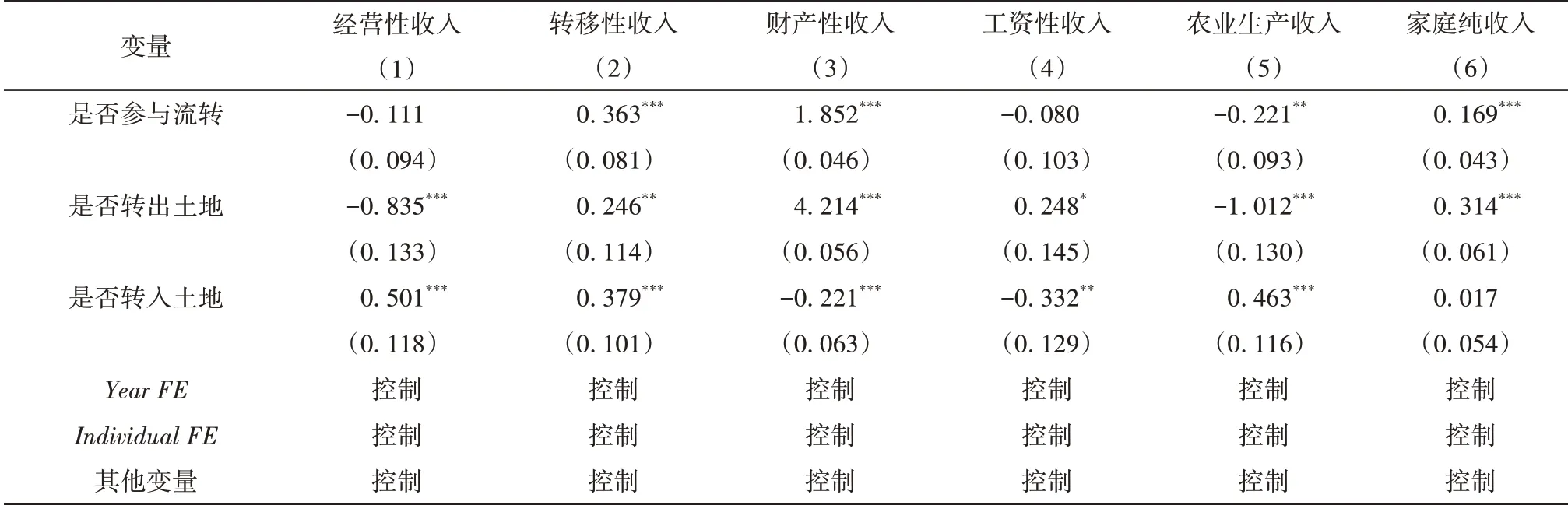

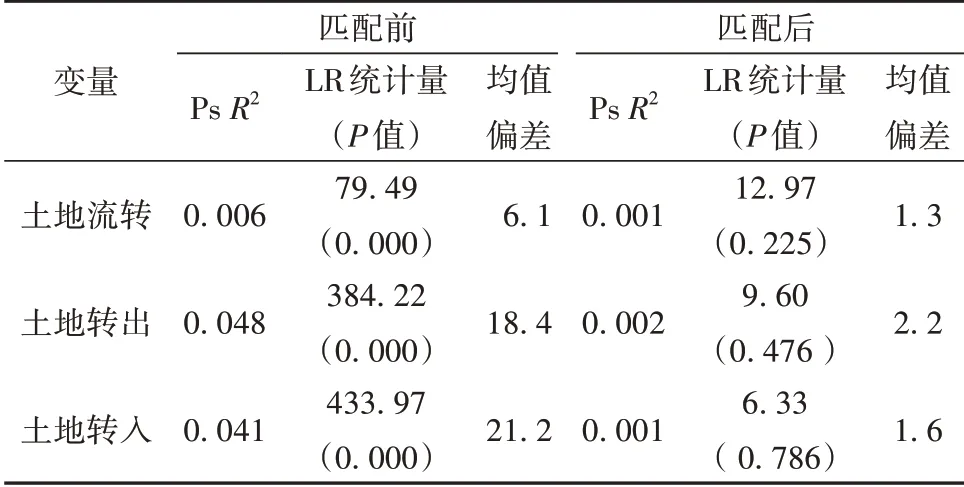

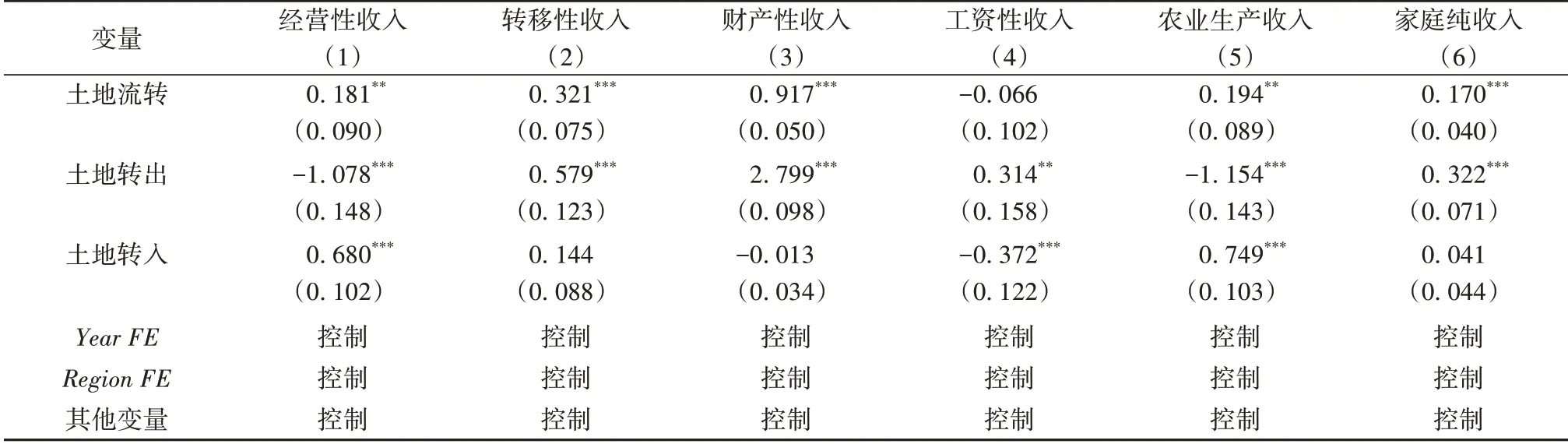

將農戶分為參與流轉和未參與流轉兩類,分析參與流轉對農民收入的影響。從表4 可以發現參與土地流轉對轉移性收入、財產性收入有顯著的正向影響,對農業生產收入有顯著的負向影響,但對工資性收入和經營性收入的影響不顯著,說明有部分農戶轉出土地之后從事非農經營而非外出務工,所以農業生產性收入顯著下降,但是經營性收入沒有明顯變化,總的來說土地流轉對家庭純收入增長有正向促進作用,與前人研究結論相一致[2,24,28]。控制變量對于各類型農民收入的影響,基本和楊子等[25]、高欣等[27]等人的研究結論相一致。

從表4中可知,土地轉出對農業生產收入和經營性收入有顯著的負向影響,對工資性收入和財產性收入有顯著的正向影響。因為農戶轉出土地后,在農業生產中投入的時間和勞動力減少,必然導致農業生產收入降低,從而影響經營性收入,這部分勞動力和時間可以用于從事非農部門工作,提高工資性收入水平。轉出土地的農戶可以獲得一筆穩定的租金收入,同時,轉出土地之后需要用于農業生產的資金減少,這部分資金可用于理財投資,財產性收入增加。如前文分析所言,根據現行政策,土地轉出并不會導致農戶轉移性收入減少,一些地方政府為促進農地流轉,往往對轉出農地的農戶給予一定的獎勵和補貼,致使農戶轉移性收入上升。總的來說,土地轉出可以顯著提高農民家庭純收入。

表4 土地流轉對農民收入的影響

轉入土地農戶的農業生產收入和經營性收入水平顯著上升,因為經營的土地面積增加,投入在農業生產上的勞動力和時間也會增加,這就導致工資性收入減少。同時,國家對于規模經營的農戶會提供資金補貼,所以租入土地對于轉移性收入有顯著正向影響。租入土地之后需要投入更多資金用于農業生產,可用于投資理財的資金減少,對財產性收入有顯著負向影響。由于我國缺乏相應的農業保護和支持政策,導致農業經營收入較低且增長緩慢,轉入戶的經營性收入上漲幅度并沒有明顯超過工資性收入下降幅度,家庭純收入沒有發生顯著變化。這與賀薛峰等[32]得出的種植規模在200畝的小規模經營農戶收益微薄,中等規模經營戶和經營大戶基本無利可圖的結論相一致。值得注意的是在前文數據描述中,轉入土地農戶的年平均家庭純收入水平明顯高于轉出戶和未流轉戶,但是實證分析結果表明土地轉入對農戶家庭純收入沒有顯著影響,這說明轉入戶的高收入水平是本身特征決定的,而不是土地流轉帶來的,也即土地流轉過程中存在“自選擇”行為。

3.2 穩健性檢驗

而事實上由于各農戶家庭初始條件不同,其是否參與土地流轉的決策與未來預期收入是相關的,即是否參與土地流轉是自我選擇的結果,從而導致模型產生內生性問題,使得OLS估計有偏[26,28]。當存在“選擇偏差”時,在大多數情況下,需要使用以下兩種方法:第一類方法假設個體依可觀測變量選擇是否進行土地流轉;第二類方法則假設個體依不可觀測變量選擇。若依可觀測變量選擇假設成立,則可采用傾向得分匹配法(PSM)來緩解自選擇問題;假設個體依不可觀測變量選擇是否參與土地流轉,其解決方法通常是遵循Heckman[33]樣本選擇模型的傳統,直接對處理變量進行結構建模,利用Heckman兩步法估計。

3.2.1 傾向得分匹配和雙重差分

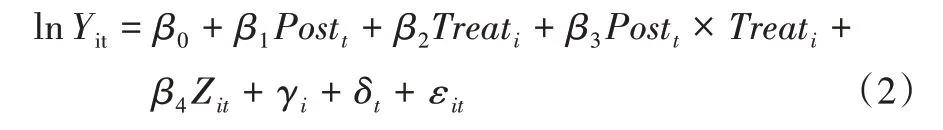

由于傾向得分匹配只能緩解由可觀測變量帶來的內生性,應用上還存在一定的爭議,所以文章將傾向得分匹配和雙重差分方法相結合來分析土地流轉對農戶收入的影響。而雙重差分的使用前提在于,在處理發生前,處理組和控制組需要具有共同趨勢。使用傾向得分匹配法(PSM)對數據進行篩選,尋找與進行土地流轉農戶條件類似的控制組以消除樣本的選擇性問題,在匹配后的樣本范圍內使用雙重差分法(DID)估計出土地流轉的真實效應,由此能在較大程度上保證估計結果的準確性。構造流轉的虛擬變量Treati,當家庭i轉出、轉入土地或參與流轉時Treati取1,未參與流轉時取0。同時,定義時間虛擬變量Postt,參與流轉之后的時期取1,之前的時期取0。在此基礎上,可以構建如下雙重差分模型:

模型(2)是一般的雙重差分模型形式,但該模型更適用于兩期的情形,考慮到文章中不同的農戶家庭參與土地轉入或者轉出的時間點不固定,因此文章將模型(2)改為更通用的多期雙重差分模型(3)來估計土地流轉對農民收入的影響。在多期雙差分模型中,我們將Postt×Treati變量定義為參與流轉之后的觀察時點賦值為1,將未參與流轉的觀察時點賦值為0,因此其定義與雙差分交互項定義相似。而在控制個體效應的條件下,Treati變量因不隨時間變化將不再需要[34-35]:

由于上述普通面板回歸中既包含了土地轉出的農戶又包含了土地轉入的農戶,所以回歸得到的結果可能存在偏差,為了解土地轉入和轉出對農民收入的真實效應,在研究土地轉出時剔除轉入戶的數據,只保留土地轉出和未參與流轉農戶的數據;反之亦然。同時,有部分農戶家庭2018年才開始轉入或轉出土地,無法用雙重差分進行分析,這部分數據也應剔除掉。

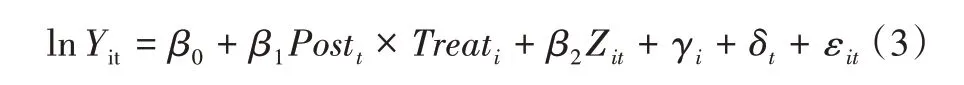

具體設計中,首先,構建影響農戶是否參與土地流轉、是否參與轉入、是否參與轉出的logit 回歸方程。按照傾向得分匹配方法的要求,進行傾向得分計算的變量盡量選擇兩組樣本存在顯著差異且不隨時間變化的變量,作者最終選取了戶主年齡、性別、受教育程度、家庭規模、地區變量等作為測算傾向得分值的協變量。其次,以近鄰匹配(1:1)不放回抽樣為匹配方法生成各變量的傾向得分。控制變量的平衡性檢驗結果表明(表5),在匹配完成之后,控制組與處理組之間的協變量總體上不存在顯著性差異。最后,按照生成的共同支持樣本,剔除掉不屬于共同支持的樣本,以剩下的樣本再次使用雙重差分方法進行識別檢驗。

表5 傾向得分匹配前后解釋變量的平衡性檢驗結果

在控制前面相同變量和年度效應的基礎上,將三個PSM-DID回歸的結果放到表6中,對比基準回歸結果可知,由可觀測變量導致的農戶“選擇偏差”,的確會導致估計偏誤的產生,但影響較弱:土地流轉對農業生產收入由顯著負向影響變為顯著正向影響,從而顯著提高經營性收入水平,對其他收入類型的影響沒有發生變化,對家庭純收入影響依然顯著。土地轉出對于各類型農民收入影響的顯著性和方向,與基本回歸結果完全一致。而土地轉入對財產性收入和轉移性收入的影響變得不再顯著,對其他收入的影響沒有變化,對家庭純收入依然沒有顯著影響。

表6 土地流轉對農民收入的影響(PSM-DID)

3.2.2 處理效應模型

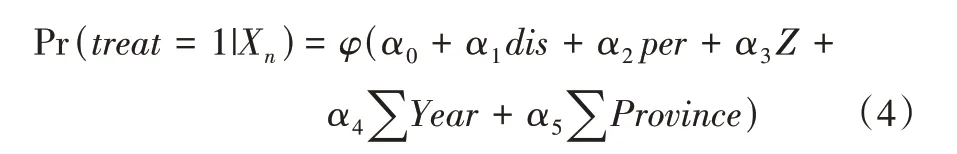

農戶是否參與土地流轉本身受到其他不可觀測因素的影響,所以導致解釋變量存在內生性問題。考慮到解釋變量為二值變量,需要使用Heckman 兩步法來緩解不可觀察變量帶來的內生性。兩步法最有效率的做法是,使用最大似然估計法(MLE),同時估計所有模型參數。需要注意的是,上述處理效應模型要求結構方程中存在有效的工具變量,或擾動項不服從正態分布。因此,文章參照Kung[36]、Démurger 等[37]以及Wahba 等[38]等人的做法,使用留一法(Leave-one-out Strategy),將村莊中除家庭i之外本村轉入(轉出)戶占全村村民總戶數的比重(per)作為土地轉入(轉出)的工具變量。同時,村莊到縣城的距離(dis)可能會對農戶的流轉意愿產生影響,但與他們的流轉決策沒有直接關系,也可以作為文章的工具變量。根據Heckman 兩步法,在第一階段的模型中,以土地流轉(轉入或轉出)為因變量,將影響土地流轉意愿的相關要素作為自變量進行Probit 回歸,并得到逆米爾斯比率(lambda)作為控制變量代入第二階段的回歸中。文章選取了戶主年齡、戶主受教育程度、戶主性別,以及家庭規模、年度虛擬變量、地區虛擬變量等作為一階段Probit 回歸的自變量,基于以上處理,文章在第一階段使用Probit回歸模型如下[39]:

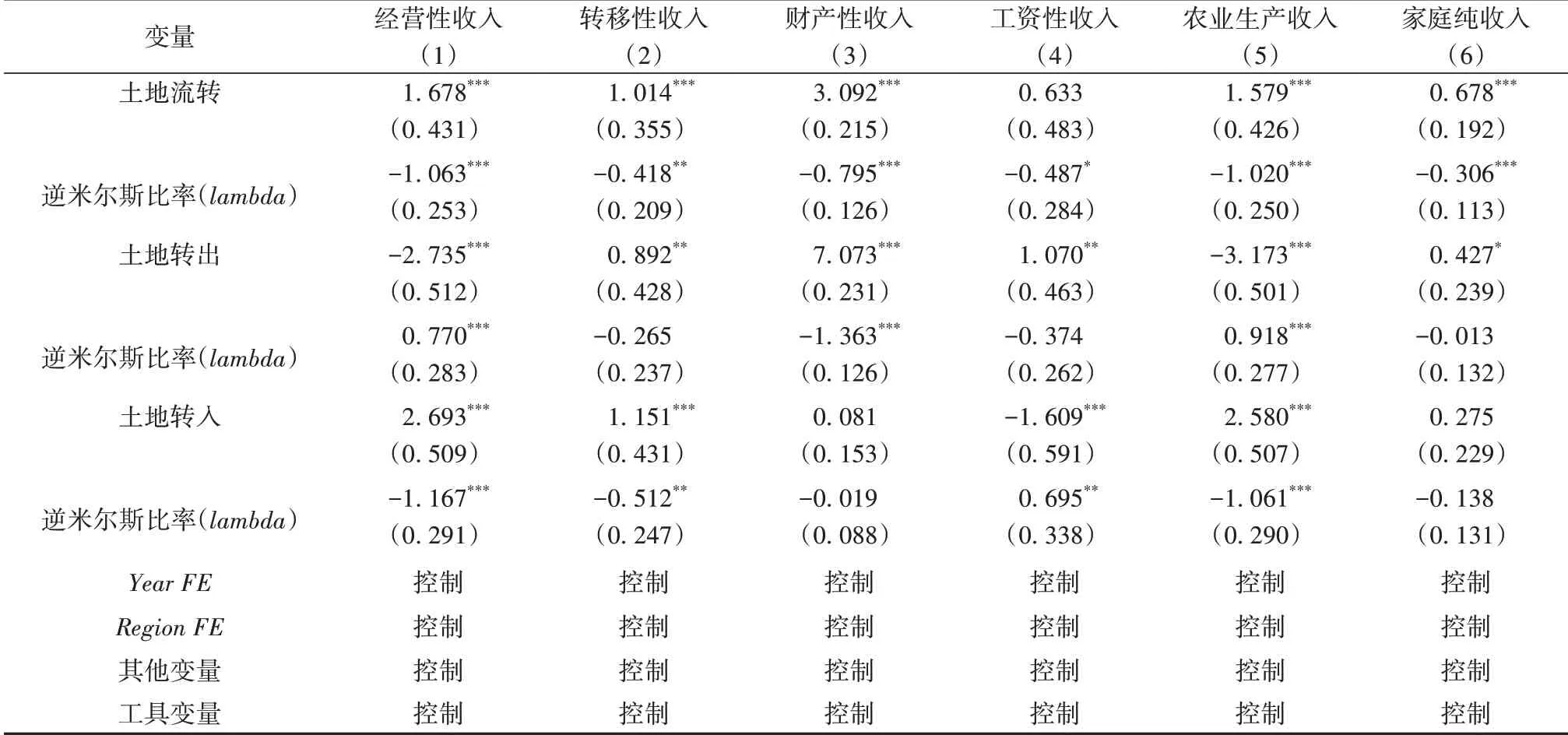

表7中報告了第二階段的回歸結果,在大多數情況下逆米爾斯比率(lambda)系數是顯著的,說明的確存在樣本選擇偏誤,所以選用Heckman兩步法進行分析是合適的,且處理效應模型的回歸結果與PSM-DID以及基準回歸的結果基本一致:土地流轉可以促進家庭純收入顯著上升,但是收入增長主要源于轉出戶,轉入戶家庭純收入并沒有顯著變化;土地轉出對工資性收入有顯著正向影響,對經營性收入有顯著負向影響;土地轉入對工資性收入有顯著負向影響,對經營性收入存在顯著正向影響。根據基準回歸、PSM-DID和處理效應模型的回歸結果可知,研究方法的選用對于最終的結論會有一定的影響,但是更多還是因為對土地流轉異質性影響的忽視,才導致了研究結論分歧。

表7 土地流轉對農民收入的影響(處理效應模型)

3.3 土地流轉收入效應的進一步分析

3.3.1 原因分析

上述實證結果表明土地流轉對轉入和轉出戶的收入影響存在異質性,且主要體現在工資性收入和經營性收入兩方面,前文理論分析認為異質性產生的原因在于,進行土地流轉后轉出和轉入戶的勞動力資源配置發生變化,從而導致工資性收入和經營性收入變化。接下來將分析土地轉入和轉出對農戶勞動力資源配置的影響是否存在差異,以驗證上述觀點是否成立,并對土地流轉資源優化配置作用進行檢驗。

由于土地流轉可以影響農戶勞動力資源配置,農戶勞動力資源配置結構也會影響農戶的土地流轉意愿,即兩者之間存在反向因果關系,所以需要使用工具變量法來緩解內生性問題。文章將使用留一法計算的轉出(轉入)比例、縣城距離作為土地轉出(轉入)的工具變量,來分析土地流轉對勞動力資源配置的影響,為了更清晰識別土地流轉的勞動力資源配置效用,不僅分析了土地流轉對戶主生產決策的影響還分析了對家庭勞動力配置的影響。上述工具變量通過了弱工具變量檢驗和識別不足檢驗,說明回歸結果較為可靠。

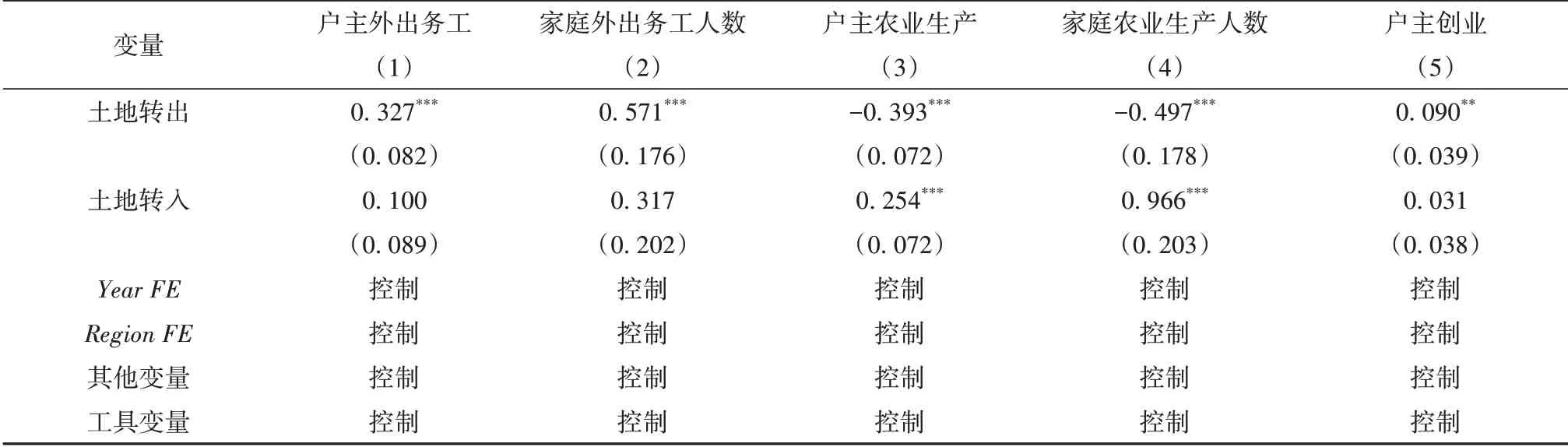

由表8可知,土地轉出對于戶主外出務工和家庭外出務工人數有顯著正向影響,對戶主農業生產和家庭農業生產人數有顯著負向影響,這一研究結論與理論分析和收入變化分析的結論相一致,說明農戶轉出土地后,將更多勞動力投入到非農業生產,農業生產勞動力減少,從而使得農戶的工資性收入上升,農業生產收入下降;同時,土地轉出對戶主創業有顯著正向影響,與前文實證分析中發現經營性收入下降幅度較農業生產收入小的結論相一致。土地轉入對戶主農業生產和家庭農業生產人數有顯著正向影響,對外出務工的影響并不顯著,說明土地轉入戶將更多勞動力資源配置于農業生產,相應的農業生產和經營性收入顯著上升,工資性收入下降。

表8 土地流轉對勞動力資源配置的影響

上述研究表明土地流轉會對轉入戶和轉出戶的勞動力資源配置產生影響,促進了勞動分工的實現,但是勞動生產效率的提高不僅依賴于勞動分工,還需要提高專業化生產水平。然而,中國現行土地流轉政策,更側重于鼓勵農業生產具有優勢的農戶轉入土地實現規模化經營,非農生產具有優勢的農戶轉出土地優化勞動力資源配置,鮮少涉及提高專業化生產水平的相關技術培訓。轉出戶的勞動力主要從事非技術性工作,專業化水平易于提高,而農業規模化經營需要相關專業管理知識,以提高生產經營效率。但根據中國家庭金融調查(CHFS 2015)的調研數據,在回答“是否獲取農業技術指導?”問題的1404戶農戶中,僅有174 戶農戶曾經接受過技術指導,其中轉入戶僅30戶,占轉入戶總比例為14.29%,上述數據說明目前我國轉入農戶的規模化經營更多體現在生產規模擴大,由于缺乏相應的管理和技術,并沒有改變生產方式、提高專業化生產水平,導致轉入戶農業生產經營收入增長無法彌補工資性收入減少,家庭純收入無法顯著增長。

3.3.2 土地流轉對家庭收入的貢獻分析

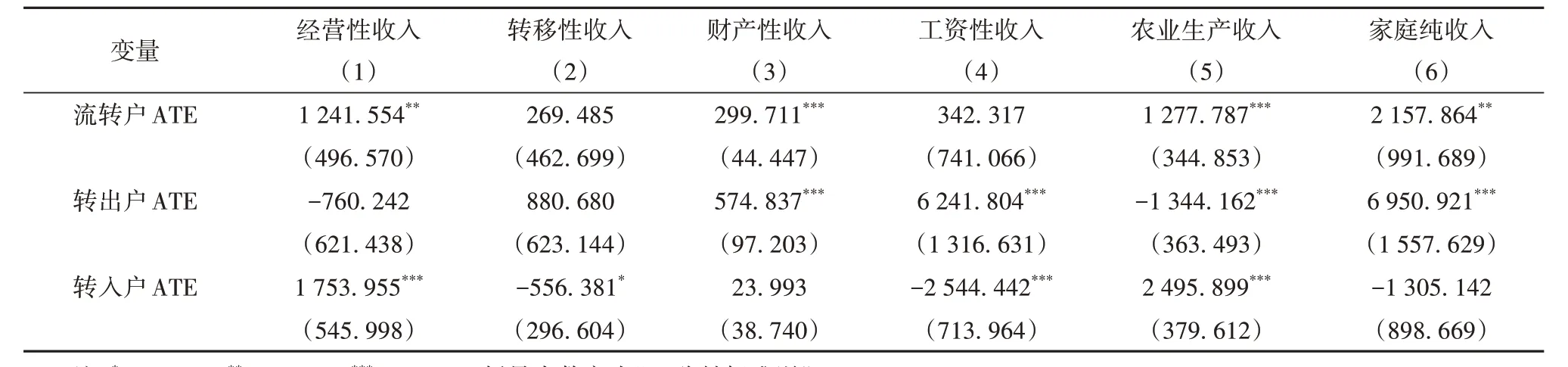

前文已經對土地流轉產生異質性影響的原因進行分析,但土地流轉通過影響各類收入,多大程度上影響了家庭純收入變動尚不明晰。目前,較多學者使用傾向得分匹配法得到的處理組平均處理效應(ATT)來展示土地流轉對收入的影響程度[24-25,28]。然而,有一點值得注意的是PSM 標準誤的計算需要滿足一個假定,即PSM 所估計的傾向得分就是真正的傾向得分。PSM 得到的處理效應估計可能是有偏的。Abadie 等[40]考慮到傾向得分的估計偏差,調整傾向得分的大樣本方差,對傾向得分的估計進行修正,得到一個穩健的標準誤,即“AI 穩健標準誤”。因此,文章使用基于該“AI 穩健標準誤”的Teffects-Psmatch方法來估計土地流轉收入效應大小。

首先,由于需要估計土地流轉的平均收入效應,樣本篩選過程與前文使用PSM-DID 方法時保持一致。處理后,分別計算土地流轉、轉出和轉入對各類收入及家庭純收入的平均處理效應(ATE)。表9 中,相比于未流轉戶,流轉戶家庭純收入增加了2157.864 元,其中,經營性收入增加了1241.554 元,增長貢獻為58.00%,工資性收入增長并不顯著,與前文的回歸結果基本一致。轉出戶家庭純收入增長了6950.921元,接近80%來自工資性收入的增長,其他收入對家庭純收入變化的貢獻較小。與前文分析相一致,土地轉出后家庭勞動力從事非農經營的概率增加,所以家庭經營性收入的下降幅度小于農業生產收入的下降幅度。對于轉入戶而言,工資性收入減少了2544.442 元,遠高于經營性收入的上升幅度,所以,流入戶的家庭純收入相比于未流轉戶反而下降了。總之,貢獻分析結果表明,土地流轉確實存在顯著的收入增長效應,但是收入增長主要是由于轉出戶收入顯著增加;因為轉入農戶的農業生產與經營收入并沒有顯著性地提高,土地流轉對轉入農戶的福利效應并不明顯。

表9 Teffects-Psmatch平均處理效應結果

4 結論和政策建議

比較已有的研究發現,相關學者難以就土地流轉能否促進農戶收入增長這一問題達成一致意見。文章以為,這些實證證據分歧的出現是因為對土地流轉異質性影響的忽視,當忽略土地流轉對轉入農戶與轉出農戶以及工資性收入、農業經性營收入等不同收入來源的影響差異時,就有可能導致不同結論的出現。

為此,從收入結構視角,基于跨期面板微觀數據,分析土地流轉對轉入農戶、轉出農戶的家庭收入以及兩類農戶的收入結構影響。實證結論發現土地流轉總體上確實會促進收入增長,但收入增長主要是因為土地流轉極大改善了轉出農戶的收入。進一步分析結果表明,土地流轉對農戶收入的影響差異主要是因為土地流轉產生了明顯的勞動力配置改善,轉出戶將更多勞動力投入非農生產(比如:外出務工與創業概率增加),而轉入戶則在農業生產投入更多勞動力。然而,對土地流轉貢獻度的分析卻發現,對于轉出農戶,工資性收入增長幅度遠高于經營性收入下降幅度,農戶家庭純收入水平顯著上升,其中,接近80%來自工資性收入增長。而對于轉入農戶,農業經營與生產的收入改善效應較弱,反而造成轉入戶的家庭收入并未有明顯改善。

上述研究結論表明,土地流轉的收入效應還有進一步改善的空間,尤其在于土地流轉對轉入農戶的福利改善作用并不明顯。因此,文章可能的政策啟示是:要增強轉入戶的收入水平,一方面要開展技術培訓,增強農戶的管理意識,發揮規模化生產和集約化生產的優勢,提高農業生產效率,增加畝均純收入。另一方面,要完善中國的農業支持保護政策。以現行農機具購置補貼政策為例,只有購買大型農機的農戶才能獲得這部分轉移支付收入,但是大部分的中小規模轉入戶無力購買大型農械,無法從中受益,這就可能出現貧者愈貧、富者愈富的現象,導致農村內部收入差距進一步擴大,因此,需要調整農業補貼政策標準,讓一般轉入戶也能從中獲益。前文的分析表明土地轉出主要通過工資性收入和財產性收入來促進家庭純收入增長,但財產性收入占家庭純收入比例仍極低,所以政府需要發展土地流轉市場,顯化土地資源的資產價值,提高農民財產性收入[41]。對于未流轉農戶而言,要根據其家庭資源稟賦進行引導,使其能夠參與到土地轉入或轉出進程,提高家庭純收入水平。