要素與結構:變式教學促發深度學習

朱向陽 陳于青

【摘 要】深度學習是核心素養培育和發展的基本途徑。運用變式教學可促發深度學習,教師優化課堂教學四個關鍵要素,引導學生積極主動參與,以結構化思維把握數學知識本質和思想方法。具體實施策略為:選擇學習材料,以變式促自主性學習;組織學習序列,以變式促有層次推進;展開學習活動,以變式促多角度理解;改造學習經驗,以變式促結構化思維。

【關鍵詞】要素 結構 變式教學 深度學習

郭華教授對深度學習的內涵、意義和實現路徑做了深入系統的研究,她認為深度學習是核心素養培育和發展的基本途徑。本文以北師大版數學五年級下冊“用方向和距離確定位置”的教學實踐為例,闡述變式教學促發深度學習的具體實施策略。

一、選擇學習材料,以變式促自主性學習

“活動與體驗”是深度學習的核心特征,也是變式教學的關鍵要素。教師選擇一份好的學習材料,以變式搭建學習支架,將靜態的“知識”轉化為一項具體的活動或任務,激發學生興趣,促發高階思維,學生主動深度經歷習得的過程。

【片段1】

呈現情境—智慧老人帶著淘氣、笑笑和奇思來到公園玩尋寶游戲(見圖1)。

問題1:圖上的信息都能看懂嗎?(重點反饋:“上北下南,左西右東”“比例尺”)

問題2:智慧老人藏好了寶箱,并給他們每個人提供了一條關于寶箱位置的線索,如果是你,你最希望得到什么線索?

北師大版數學教材用參觀動物園描述各個館位置的情境,引導學生從直觀圖逐步走向點的精準定量刻畫,先探討都在東北方向的兩個點如何區別(方位+角度),再辨析區別同一方向的兩個點的方法(距離),最后綜合分析平面上確定一個點的位置需要“方向”和“距離”兩個要素。這樣的安排契合學生的認知水平,順應知識發展過程,但是也有缺憾:整個過程過于平坦,缺少挑戰性;弱化了空間觀念的培養;弱化了對知識內涵本質的理解。

教師改造這個學習材料的意義有三點:(1)驅動探索。把原教材中的看圖說“獅虎山”的位置,改造成更開放的尋找未知“寶藏”的位置,根據線索開展尋寶游戲,一下子拉近了數學和學生的距離,更具有挑戰性和趣味性,能更好地驅動后續的探索活動。(2)激活經驗。“方向標”和“比例尺”的解釋以及寶箱線索的猜想喚醒學生關于方位的知識經驗,掃除障礙,為后續的探索活動奠定基礎。(3)聚焦主線。把探索活動聚焦在如何確定位置(尋寶)的主線上,探究知識本質—如何在平面中確定一個點的位置。

二、組織學習序列,以變式促有層次推進

合理組織學習序列,搭建過程性變式支架,設置合理的鋪墊,有層次地推進教學活動,讓學生主動探索、發現、經歷“知識”形成的全過程,體驗“知識”發現的關鍵環節,這是深度學習的機制,它能降低學生理解的難度,提高學生理解的深度與廣度,幫助學生體會所學內容的重要價值。

【片段2】

教師在課堂實踐中,把教學活動分四個層次展開推進。

層次一:解析單一線索價值

師:智慧老人分別給了他們什么線索?

淘氣線索:寶箱在噴泉的東北方向。

笑笑線索:寶箱在噴泉的北偏東20°方向。

奇思線索:寶箱距離噴泉300米。

核心問題:根據線索,你認為誰最有可能先找到寶箱?

追問跟進:如果你是他們,你根據線索會怎么找?先在腦中想一想,他們分別應該在什么地方找?

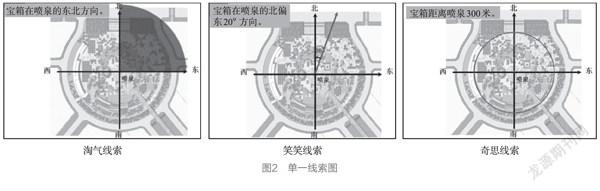

讓全體學生根據同學回答展開想象后,再用課件動態演示每一條線索對應的圖形(見圖2),引導學生比對、調整想象的圖形。

小結:每條線索都是有價值的,都縮小了尋找的范圍,有的縮小到了一塊區域,有的縮小到了一條射線上,有的縮小到了一個圓。

層次二:解析線索組合價值

師:剛才通過分析,每條線索都只是縮小了尋找范圍,但都還沒有準確指出寶箱的位置,現在允許他們三人兩兩合作。

核心問題:哪兩個人合作是最有利的?

追問跟進:先想想有幾種合作的可能,再次發揮你們的空間想象能力,每種合作的結果會是怎樣的?

課堂活動:獨立思考—小組交流—集體反饋。

讓全體學生根據同學回答展開想象后,再用課件動態演示每種線索組合對應的圖形(見圖3),再次引導學生比對、調整想象的圖形。

小結:一共有三種合作,淘氣和笑笑的合作,結果還是一條射線,對笑笑來說是無效的合作;淘氣和奇思的合作,讓范圍縮小到一條四分之一的圓弧線上,這是一次有價值的合作;笑笑和奇思的合作,居然把范圍縮小到了一個點上,寶箱的位置就非常準確了。

核心問題:如果你是智慧老人,要寫一條線索告訴他們準確的寶箱位置,該怎么說呢?自己先試試,和同桌說說看。

追問跟進:要說清楚一個點的位置,只要說清楚哪兩條線索就行了?

生齊答:方向(準確的方向)和距離。(師板書:方向、距離、確定位置)

層次三:解析觀測點價值

核心問題:淘氣和笑笑就讀同一所學校,但是描述的學校位置卻不同(見圖4),你猜誰是對的?

追問跟進:明明是同一所學校,為什么說的位置卻不一樣呢?

小結:描述位置的時候,除了要說清楚方向和距離,還要說清楚觀測點。

層次四: 解析內涵本質

師:確定位置還有別的方法嗎?

核心問題:四年級的時候已經學過了用數對確定位置,今天我們又學了用方向和距離確定位置,兩者之間有什么共同點和不同點(見圖5)?

追問跟進:兩種方法確定位置都用了兩條信息,每條信息都代表一條線,交叉就會形成一個交點,這個發現非常了不起喲!你想過嗎?為什么偏偏是兩條信息?什么時候只要一條信息?什么時候需要三條信息?

這樣的學習序列組織,對活動序列和思維序列都做了有層次推進的安排,既有開放性、挑戰性,也為學生的探索活動提供合理的支架。活動序列方面,把難以一次完成的確定位置知識的建構,分成四個層次:層次一完成單一線索的圖形表征,層次二完成兩條線索確定位置的初步理解,層次三體驗位置的相對性,層次四完成平面內兩要素確定位置的本質理解,循序漸進地有層次推進完成知識建構。思維序列方面,首先采用了從抽象到直觀的逆向序列,為學生探索提供了極大的空間,同時設置了變式應用,讓學生在直觀和抽象之間來回穿梭,深化理解;其次,在直觀操作和符號操作之間設置了半抽象的表象操作,即“腦中想象”,并進行多次“比對—調整”,提供建構支架的同時發展了空間觀念(見圖6)。

三、展開學習活動,以變式促多角度理解

教師充分展開學習環節,搭建概念性變式支架,多角度理解“知識”,先“舉三反一”凸顯內涵本質,再“舉一反三”遷移應用,讓理解更深刻。

1. 變式表征加深理解

北師大教材的安排,突出逐步精準定量刻畫的過程:同一區域的不同方向刻畫(精準方向)→同一方向不同點的刻畫(精準距離),但是沒有對方向和距離的信息要素進行解析,學生很難深刻體會為什么需要這兩個要素來確定位置。

本課例做了一些改變,從抽象定量描述逐漸表征為直觀圖形的認知,其間經歷了從要素單一價值的解析到要素組合價值的解析,經過數次“想象—比對—調整”的完整過程,對每個要素和每種組合進行圖形表征的深入刻畫和對比,學生深刻體驗兩個必要要素(方向和距離)形成一個“交點”確定位置的過程。有了圖形表征支架的支撐,學生可以清楚“看見”“平面內精準刻畫一個點需要兩個要素”,理解更深刻。同時,在數次“想象—比對—調整”的過程中,充分發展了學生的空間觀念。

2. 變式對比凸顯本質

把握數學“知識”的內涵本質,是建構數學知識結構的前提。如果教師直接告知,那么學生缺少自我深度加工的過程,這樣的學習是淺層次的,沒有生長力。因此,教師要設計變式,開展對比分析,讓學生通過“歸納”“演繹”等形式去主動發現、把握。

本課例在學習的關鍵環節有兩次重要的“變式對比”:(1)兩個要素不同組合的價值對比,讓學生發現只有“準確方向+距離”的組合可以確定一個點,凸顯了這兩個要素是確定位置的本質。(2)“數對確定位置”和“方向、距離確定位置”的對比,它們本身是“確定位置”的兩種變式,通過“有什么共同點”的歸納,教師引導學生主動發現“平面內確定位置”的本質是:用兩條信息刻畫兩條線,形成“交點”。這樣的變式對比,不僅讓學生主動發現、把握“知識”本質,有助于其建構知識結構,還能加深學生對變式本身的體驗,有助于其提升思維品質。

3. 變式應用拓展提升

變式應用,既是在具體和抽象中的來回穿梭練習,也是對學習成果的檢驗,有助于學生理解把握、遷移應用“知識”,真正將學習內容內化為自身的知識結構。因此,變式應用的設計,在教學中顯得十分重要。

在本課例中,教師采用的變式主要有:(1)情境變式。把確定位置的非本質因素進行變式,如“尋寶游戲”“海上救援”“真人CS游戲”等形式,除了關注趣味性,更重要的是變換知識的載體,引導學生抽象出問題本質。(2)水平變式。設計不同水平層次的變式問題,讓學生拾級而上。例如,水平一:看圖描述位置,只需根據圖上信息,按模式回答;水平二:根據描述位置畫圖,需要解析要素信息,并運用量角器度量、按比例換算圖上距離等完成;水平三:根據信息描述相對位置,如“乙在甲的東偏北30°方向500米處,那么甲在乙的什么位置?”學生需要在圖中表示出準確的相對位置,再進行觀察描述或者直接在腦中想象完成。(3)形式變式。如“進行角色轉換”,讓學生來出題,學生需要站在更高的視角,跳出來俯視學習內容,進行整體把握。形式變式同時更具開放性,能夠培養學生的發散思維(見表1)。

四、改造學習經驗,以變式促結構化思維

在前期的學習過程中,學生會積累諸多的經驗,有些是不重要的、淺層次的,而有些是核心的、深層次的。教師要極力助推學生發展結構化的思維,有意識地把重要的學習經驗納入其認知結構當中,發展學生的記憶、理解、關聯能力。

1. 知識結構化

“數對確定位置”和“方向、距離確定位置”的對比,通過三個有層次變式問題引領,使知識結構化。

“確定位置還有別的方法嗎?”—回憶喚醒原有經驗,篩選相關經驗,聯結前后學習內容。

“兩者之間有什么共同點和不同點?”—橫向看,歸納知識本質,同類知識結構化。

“為什么偏偏是兩條信息?什么時候只要一條信息?什么時候需要三條信息?”—縱向看,通過推理、聯結,打通“一維”“二維”“三維”空間,揭示確定位置的本質。

2. 方法結構化

方法的結構化絕非一日之功,教師需要在每一節課上有意滲透與引導。課堂教學中實施的策略主要有兩條:(1)強化體驗。如“圖形表征”變式幫助理解,在教學關鍵處、解決問題的核心處,放大、拉長“想象—比對—調整”的過程,讓學生充分體驗“圖形表征”的價值。(2)適時梳理。在學生充分體驗的基礎上,教師通過明確指向性的問題,引導學生對學習過程和方法進行梳理和評價,如“我們是如何學會的”“運用了什么好的方法”等,對本課例應用的“數形結合”(借助多元概念性變式表征理解)等數學思想方法進行強化,使其深植于學生內心深處。

運用變式,優化課堂教學關鍵要素:選擇學材、組織學序、展開活動、改造經驗,引導學生全身心、積極主動地以結構化思維把握數學知識本質和思想方法,應是數學教師不懈努力追求的目標。

本文系浙江省教育科學規劃2019年立項課題“變式理念下小學數學課堂結構多元重組的例證研究”(課題編號:2019SC310)的階段性研究成果。

(作者系:1.浙江省義烏市繡湖小學教育集團黨總支書記、總校長,浙江省特級教師,正高級教師;2.浙江省義烏市西江小學副校長)

責任編輯:趙繼瑩