生成藝術在視覺識別設計中的創新策略研究

郁沁林

關鍵詞:生成藝術 數字化 視覺識別 應用策略 邏輯規則

中圖分類號:J0-03 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2022)02-0080-04

引言

近年來,以往被稱之為“平面設計”的學科命名已逐漸變更為“視覺傳達設計”,并在不斷嘗試拓展其邊界,意味著學科的發展不局限于視覺的形式和承載媒介轉而更注重傳達本身。與此同時信息爆炸時代下人們對于信息的獲取有了更高的要求,而信息技術的進步使得視覺識別呈現出全新的面貌,生成藝術成為介入其中的一種方式,催化著科學與藝術設計的融合,激發著設計師的創意靈感。

一、生成藝術概述

(一)背景及定義

生成藝術(Generative Art)在20世紀60年代的計算機圖形學背景下隨著數學家和計算機工程師探索誕生。紐約大學教授菲利普·加蘭特(Philip Galanter)對生成藝術這樣定義“生成藝術是指藝術家使用……程序發明的系統進行藝術實踐,該系統以某種程度的自主性促成或完成完整的藝術品。”其中的關鍵要素是藝術家將部分或全部后續控制權轉讓給系統。

(二)分類

依生成過程的復雜程度可將生成藝術分為四類:利用現有軟件繪圖;利用數學公式;基于算法或推理規則;智能藝術生成。介于本文主要討論是生成藝術介入視覺識別的創新性和較為適普的策略研究,下文將表述重點集中在第二和第三類。

(三)生成藝術的表達特點

從不同角度去看生成藝術作品的表達特點呈現出不同的結果:如從技術角度可分為數據庫函數、多樣生成、非重復圖案、非線性的生成響應、大規模并行架構五點;從審美角度看有著虛實相生的意境美、復雜形式中的秩序美、參數生成的抽象美;從生成過程特征可以總結出“隨機性”“自生成性”“邏輯性”等特點。但生成藝術之所以被稱之為“藝術”,而非僅僅將其表述為生成技術,是在于其獨特的審美趣味,因此需要綜合來看以上各角度總結出風格特征。

二、生成藝術與視覺識別系統

利用計算機生成技術去藝術創作不僅僅影響力藝術觀念,隨著藝術、設計、科技等的邊界被打破,各類作品在跨界中表現形式愈加豐富。生成式的設計方式也廣泛應用到視覺傳達設計領域。

(一)生成藝術與視覺識別理論結合點

1.從符號學角度來看,通過參數生成的視覺符號中形式表現為能指,信息內涵為所指,維系二者的媒介是生成的形式邏輯。基于生成的形式邏輯所構建出的視覺識別系統使得應用中的各視覺符號存在特定的內在聯系,不同層級的符號元素之間呼應且相互所用,并且因其在意義生成的過程中絕大多數情況能從多方面同時向觀眾釋放信息,所以能指和所指并不一定是——對應的關系,而是一對多重涵義的關系。生成藝術的介入形成豐富的所指涵義,為構建多元立體的視覺設計提供了底層邏輯。

2.從傳播學的視角看,視覺識別的具體內容即是傳播者(主辦方/設計師)向受傳者(用戶/受眾)傳達的信息,其傳達本質就是信息的流動。通過觀察圖1,生成藝術的介入可以有效地拓寬信息傳播的媒介;并且視覺識別的信息傳播猶如生成藝術的編碼過程,其內在邏輯與環節上都高度的對應,為生成藝術介入視覺識別提供一定的邏輯支持。同時由于在信息化時代里觀眾對信息的時效性追求也進一步提高,而生成藝術的介入能夠在較短的時間內,給予受眾較為豐富的視覺體驗。

(二)生成藝術與視覺識別結合特征

生成藝術獨具風格的表達與豐富的承載媒介共同作用中信息傳播和識別表現也發生了變化。視覺識別在生成藝術的介入下呈現出一些優勢與特征,主要歸納為以下三個方面。

1.高度邏輯化

邏輯是生成藝術的核心。其邏輯來源一方面來源于設計師個人的總結,另一方面來源于其他學科,例如幾何學的拓撲結構,生物學的DNA螺旋結構,數學中的黃金分割等。強邏輯也自然而然地成為區隔傳統視覺識別的顯著特征。

從操作路徑上看,不管是直接在設定預想圖形后根據固定的邏輯秩序留一些可變的參數以生成不同圖形,還是由計算機根據規則自動計算出最優解,計算機都會嚴格按照設定的邏輯執行。即由單個或多個包含所有生成形態特征的生成元,依據固定的演變規律相互作用出豐富的最終圖形,它的高度邏輯化,甚至可以根據最終的呈現形式,以反推他的生成邏輯。這也是其呈現出復雜度但依然能夠保持有序的原因。

2.識別動態化

識別的動態化在工具層、和表現層均有體現。

(1)在表現層,各元素呈現出的動態變化,強調的結果的動態性,其不一定呈現出動態的效果,但是在規則范圍內產生的多樣化結果。

(2)在工具層,基于生成自動化的特性,視覺識別的交互載體除了印刷噴繪等實體外,也會增加或是基于宣傳網頁、移動手機端的交互,或是基于場景互動的燈光投射、展示屏有關的虛擬交互。同時,生成藝術的自動生成的過程,通過記錄這一過程往往可以產生豐富的影像展示,在融合平面、三維的表現外,引入第四維度“時間”。豐富的媒介催化了識別的動態化。

3.傳達精準化

首先,通過代碼和算法的表達,將設計師們引入一個更為開放的環境,可以將設計過程無差別的復制和可追溯。這得益于代碼將設計過程的完全展示,與不同設計師之間的協作也不再受限于對設計結果具體如何產生的難以描述,可以更為高效和可復制地協作。復雜多準則問題的構成邏輯可以復用到有差異的使用場景而得到相似功能的不同結結果。即在復用過程中根據規則輸入新的數據,生成的結果能快速達到相似的效果實現大批量的可復制,是其傳達精準化的原因之一。

其次,好的視覺識別的通過吻合主題的算法,傳達出獨特性及需要表達的核心內容。因在凝練編寫算法邏輯之前必須提煉核心主題,而后續計算機生成的過程中人為干擾因素也較小,同時由于多媒介多角度全方位的闡釋,所以在主題的傳達上更為精準。

三、生成藝術介入視覺識別設計中的應用場景分析

筆者以某次會展活動的視覺識別設計為例,將設計師(主辦方)及觀眾(用戶)兩個角度繪制了相關的流程及應用范疇,如圖2所示,據此將生成藝術介入視覺識別的應用場景分成三個:物料管理、信息交互、互動娛樂。

(一)物料管理

得益于極低的生成邊際成本,不同于傳統視覺物料在前期就幾乎全部制作完畢的模式,基于生成藝術的視覺識別物料可能存在(如圖2中標示的前中后)三個不同的產出時間階段,最大的區別在于每次物料制作前可根據信息反饋做出有針對的視覺調整。首先通常是應用于會展或活動造勢先導物料,以廣告媒體為主的如網站、宣傳海報、公眾號等,室內外的建筑環境相關的物料如建筑造型門面、導視、陳列展示等;其次是根據觀眾信息生成相應的門票、證件、手冊,拎袋等物料;最后則是為活動而制作的印刷品、出版物,或根據觀者信息生成的禮品、紀念品等。

使用數字生成的視覺元素給設計師解放了大量的時間成本,設計者在完成編碼后,無需進行復雜的圖形再創作及尺寸的拓展,而是通過對計算機產生的圖形進行刪選、調整以應用于不同的場景,并且每個批次的物料都能根據該階段的反饋的進行新的視覺生成及微調。

(二)信息交互

從本質上來說,生成在設計階段主要體現為建立出一個信息可導入的視覺再現框架,其語義框架的建立分三階段:1.前期主要靠信息交互包括項目規劃時以梳理主題的信息收集,以網站等作為媒介的用戶信息輸入及分析。2.中期的主要是依靠物理空間環境如互動屏等的信息交換。3.后期的信息反饋。即貫穿始終的對關鍵變量的定義、整合、交換和展示。通過將這些信息的按照統一視覺化呈現,保證信息識別連貫性和降低觀察輸入信息變化的難度,更易從中獲得不同輸入信息間的內涵關系,從而戰略性地調整視覺識別的表現內容。

從圖2中可以清晰看出多次的信息回收并作出反饋,生成式的視覺識別可實現更高頻次的信息輸入和輸出模式,實時檢驗信息交流質量和維持用戶的注意力。

(三)互動娛樂

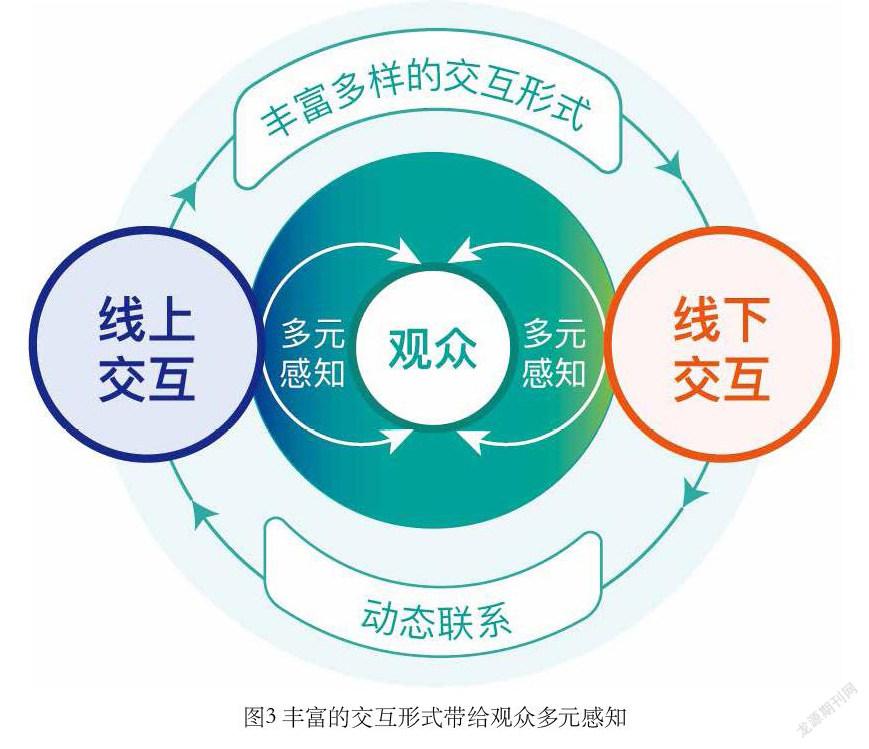

生成藝術介入視覺識別后,往往可以帶來炫酷新奇的多媒介的交互體驗形式,形成互動娛樂的模式。如圖3所示,豐富多樣的交互形式帶動觀眾參與的積極性:線上的互動觸發用戶轉發分享,線下的互動能夠誘發觀眾拍照錄視頻。因此除去基本的實物物料外,在過程中的娛樂性功能的加入豐富了用戶的體驗激起多元感知,也使視覺識別模式的維度更加多樣化和趣味化。四、視覺識別設計中生成藝術的應用策略分析

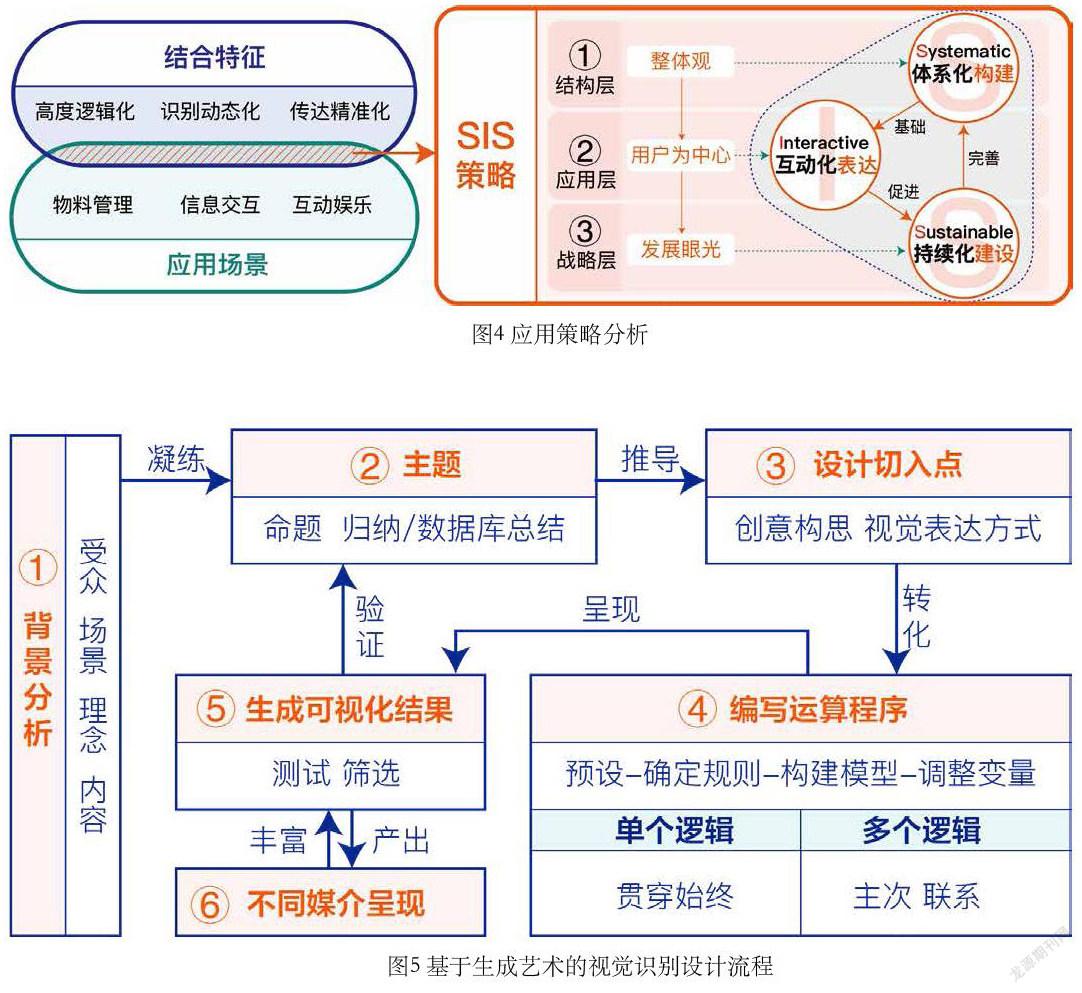

隨著生成藝術在視覺識別的實踐中不斷充實與完善,呈現出“高度邏輯化”“識別動態化”“傳達精準化”三大特征,結合其“物料管理”“信息交互”“互動娛樂”三個重要應用場景,為了有效保留功能優勢,啟發創意靈感和促進技術、藝術和設計之間的交叉融合,提出“SIS”策略——結構層體系化(Systematic)構建;應用層互動化(Interactive)表達;戰略層促進可持續(Sustainable)建設,如圖4。

(一)全局整體觀,構建體系化視覺識別

“SIS”策略的第一個“S”是體系化搭建結構層,分兩步,首先在“意”與“形”統一為“整體”,而后是該“整體”內部結構的主次分明。

1.意義要素契合表現要素

生成藝術為視覺識別提供的新的實現路徑,輸入變量能產生出多樣的動態解決方案,此時,變量成為一種意義表征,經過相應算法,生成出具有傳達目的的圖形,并且這個視覺信息不光只是一個明確的語義,還可以展現出該語義的一個動態變化區間。因此當我們在觀察和設計時不能僅僅局限于表面的現象變化,而是需要我們去建立起具有深層整體性的視覺識別系統。

(1)結構的搭建首要在于“意”與“形”的高度吻合,保證正逆雙向推導均可成立。筆者以設計師角度根據視覺識別設計的過程繪制出設計流程圖(圖5),并將其中的關鍵節點進行意義要素和表現的要素的側重劃分,①②③④是意義要素,即從各角度對會展背景分析后歸納相應的數據和訪談結論凝練出主題,推導出設計切入點構思創意和視覺表達的方式,然后轉化為計算機語言的四個階段,而⑤⑥是表現要素,即計算機程序生成的可視化的結果和在不同媒介上的呈現的兩個階段。據此,可直觀理解各環節保持視覺識別一致性的內在邏輯,即①②③④可推導出⑤⑥,而⑤⑥也能驗證①②③④,形成不可分割的有機整體。

(2)把握“意”“形”正逆可推導創造出的新的設計機會。結合圖2及圖5來看,設計師的設計流程與觀眾的識別過程相反。設計師由意義推導表現,而觀眾先看到表現要素回溯思考意義要素。因此,設計師可以根據觀眾由表及里的識別過程逆向的解析,從而對相應的感知、識別路徑進行相應的戰略部署。

2.清晰的主次層級

(1)信息層

當生成的技術手段介入視覺識別時,具有邏輯遞推的信息內部結構等更具目的性和策略性的傳達成為設計目標。面對復雜的信息群體,建立清晰的信息層級可以有效地劃分信息的重要度和主次關系這要求在展示過程中結合用戶不同場景和會展實際需求展示核心信息,暫時隱藏或忽略次級信息。以前期宣傳為例,無論生成的圖形多么復雜、動態效果多么豐富,首先要告訴用戶“是什么”,即這個展可以看到什么。第二步需要清晰的辨識時間與地點信息,而其他說明性信息則置后。

(2)圖形層

生成圖形一般來說是兩類,一類是具有自組織系統的生成圖形:次級要素構成子圖形,子圖形構成主圖形,這類的主次層級往往比較一目了然。而另一類是通過對輸入信息的進行解構重組的生成圖形,則需要將主圖形重復強調,或著通過放大、色彩對比等方式突出,以區別其他生成的次級圖形。

(3)邏輯層

如圖6所示,在多種生成邏輯和多種生成元之間相互作用時,有一個主算法邏輯提綱挈領,次級邏輯被包含在主邏輯內,其作用范圍小于主邏輯。基于此的變量之間的相互聯動產生出的靈活多變的視覺組合才會保持識別與整體性。以Dumbar Studio與Exterion Media NL合作的2019年首屆DEMO展為例,該會展視覺呈現的為會展主題“DEMO”為主的動態識別,在多媒介上有著不同交互邏輯的展現,但其主邏輯都是字母在網格中做固定邊界的擠壓(擠壓邏輯如圖了分析)。在網頁展示中,主圖形會隨著頁面排布被擠壓,同時頁面中文字的擠壓方式順鼠標的移動而改變擠壓方向;在手機端則是根據重力感應改變主圖形的擠壓方向;線下展示屏中的主圖形以及衍生出的更多字體則是隨機擠壓方向……這些依據不同媒介而產生的次邏輯都是在主邏輯衍生而來,并且極大地豐富了主邏輯的表現。

總之,只有分別明晰了視覺信息和邏輯關系的主次層級,并在設計的各個環節有效落實,整個視覺識別系統之間的元素才能更為和諧地組成一個整體,才能將主旨有力有效的傳達。

(二)用戶為中心,構建強互動視覺識別

生成藝術介入視覺識別,并不只是為了表層的視覺嘗試,而是希望可以更深度地緊跟用戶訴求,讓設計策略為用戶服務。并且在新媒體時代下,觀眾更樂于變成一個信息加工和發布主動參與者。因此完成整體的系統搭建后,在內容上以用戶為中心的互動化是生成式會展識別的生命力所在,即“SIS”策略的“I”。具體需要關注兩點:一是在時間和空間兩個維度上關注用戶期許,其次,在文化和情感層面關照用戶的價值認知。

具體操作路徑上,將用戶各個行為和心理活動整合在在完整體驗(前中后)的時間軸之上,制訂出該旅程的視覺體驗策略。從而軟硬系統的共同驅動,層層鋪設引導并制造驚喜,實現構建出強互動的視覺識別系統。

1.喚醒感知,引導主動參與

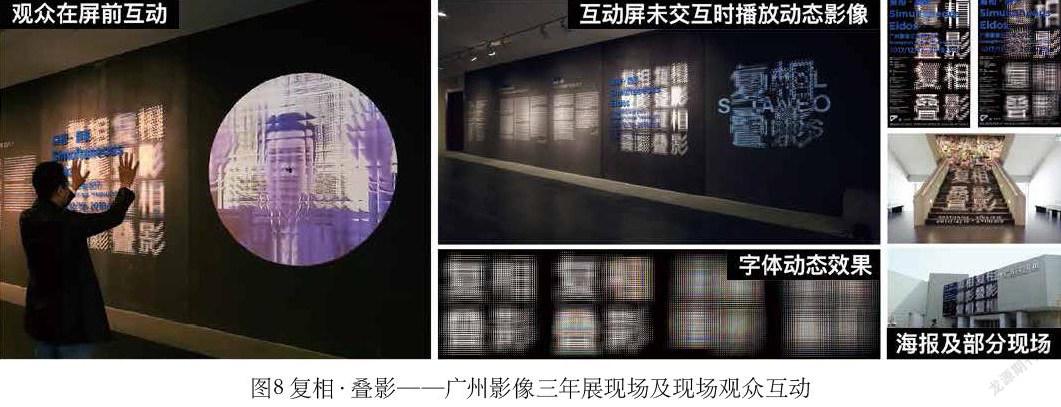

(1)使用戶感受被重視。在活動前適當收集用戶必要信息,在身份識別(門票、手環中)加入個性化的識別。(2)向用戶展現出開放性,有友好地用戶可操作的交互形式。(3)創造多媒體交互體驗。視覺識別系統并不孤立存在,需要充分配合調動其他感官。最終營造出一個能夠觸發感受、并且主動發生行為互動的空間環境。例如2017年“復相疊影”的展覽現場中攝像頭捕捉影像與主視覺中字體圖形一樣的重疊拆分方式與觀眾互動。當置于鏡頭前時,現實與媒介的割裂形成帶有觀眾主觀意識或者是個人特質的片段,把傳統的單向的,線性的變成雙向的、互動的信息交換,觀眾在主動參與中更易理解會展視覺的生成邏輯,也更利于二次傳播,如圖8。

2.提升認同,加強情感聯結

關注全流程的數據和情緒反饋并對回收得到的實時信息進行整合、分析和處理,以配合軟硬系統給用戶帶去更深層次的體驗和情感關懷。例如在活動結束后,根據此次用戶特殊的行為數據生成的紀念性產品,這在聯結觀眾與展覽的情感的同時,為擁有相似“信息畫像”的觀眾之間辨別相與自己相似喜好或著行為特征的提供交友的契機。

(三)以發展眼光,構建持續性視覺識別

“SIS”策略最后的“S”是需要放長眼光,利用生成藝術的特性,在設計初期提前規劃可持續的視覺識別,可使得當下的視覺識別具有包容性和前瞻性,并完善識別體系,使得“SIS”形成良性循環。

1.組件可復用

生成藝術的引入,意味著從設計初期到產出到后續的再生產,全流程可迭代可持續。如何發揮生成式的創作思路在設計過程中的優勢,解決實時產生的問題,低成本的動態探索不同的可能性成為關鍵性問題。使用編碼的設計手段本質上是創造出數個生成組件,這些組件其并非直接作用于視覺本身,而是通過固定邏輯串聯,進而生成畫面。因此,搭建出輕易可復用的組件,在調整和迭代的過程中,給予設計師底層的靈活調試的空間,低成本實現優化設計結果。

2.數據模型可持續

由于業務需求或者功能細分,隨著發展可能會出現多個細分視覺。該種情況的受眾往往比較相似,這要求設計師對本次的用戶行為數據的觀察,對數據結論進行深度解讀,形成客群模型,以便完善后續視覺活動的體驗。

3.生成邏輯相關聯

挖掘兩個項目之間的內在邏輯聯系從而找到具體的表現方式,而不僅僅依靠標志的粗暴關聯。在畫面的構成要素的組合方式上不同設計師可以有不同的創意表達,即系列展的色彩、文字、圖形等不一定需要完全的一致,只要最終用戶可以通過“聯想”和推理達到認知二者的相似即可。這種可辨識的顯著特征可以是靜態的相似、動態相似、也可以是局部的相似、整體的相似,其成為有效地建立兩個視覺的紐帶。

結語

就識別設計而言,突破過往框架,以一種全新視覺形式的出現,是藝術、科技、媒介、文化及傳播方式等共同作用的結果。世界已從“物理—人類”的二元空間,演變為“信息—物理—人類”三元空間,并進入到“信息—物理—機器—人類”四元空間。在四元空間中,人們需要關注人機協同和藝術之間互為體用的關系,把握智能時代藝術創作的態勢。在生成式識別所創造出的信息高集成、信息高速處理的環境下,完成計算機無法實現的“自我超越”。

將生成藝術引入到視覺識別設計中,不僅可以有效擴大信息的承載量與視覺吸引力,增強用戶的交互性和體驗感;也解放了設計師的重復勞動,有效地提升了設計師之間的協作,保持創意活動靈活性和流暢性的同時解決復雜準則的設計問題。通過“SIS”策略以整體思維地去構建用戶為中心的強互動生成式視覺識別系統,以發展的眼光賦予了系統的可持續性,可以有效地鏈接設計師與觀眾,從而進一步提升視覺傳播的價值。

2981501705346