針藥結合治療對風痰阻絡型腦梗死患者神經功能及血液流變學的影響

甘翔,韓燕,湯愛玲

1.宜春市中醫院,江西 宜春 336000;2.宜春市人民醫院,江西 宜春 336000

腦梗死(CI)是臨床常見病,是由于腦發生動脈粥樣硬化,致使腦組織缺血、缺氧,起病急,可迅速出現意識障礙、肢體活動障礙,致殘率、致死率較高[1]。CI 以中老年人為主要發病群體,近年來發病率呈現持續上升趨勢,嚴重威脅國民健康。目前,西醫針對CI 主要采用控制原發病、抗凝、抗血小板聚集、改善腦循環等綜合治療,雖有一定的治療效果,但無法從根本上解決病機,整體療效欠佳[2-3]。中醫學對風痰阻絡型CI 早有認識,關于其治療積累了大量的臨床經驗,針灸、中藥是中醫學重要療法,在該病的治療中已取得較好的成效。鑒于此,本研究探討對風痰阻絡型CI 患者應用針藥結合治療的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇宜春市中醫院2018 年12 月至2021 年1月收治的CI 患者68 例,采用隨機數字表法分為兩組,每組各34 例。對照組男20 例,女14 例;年齡(60.75±3.25)歲,年齡范圍41~77 歲;病程(18.22±3.25)h,病程范圍4~47 h;梗死部位:7例丘腦,8 例腦葉,19 例基底節區。觀察組男22 例,女12 例;年齡(60.81±3.19)歲,年齡范圍43~76 歲;病程(18.24±3.23)h,病程范圍5~46 h;梗死部位:6 例丘腦,10 例腦葉,18 例基底節區。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),本研究符合醫學倫理原則。

1.2 診斷標準

符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[4]西醫的診斷標準:起病突然,常常伴有多種誘因及先兆癥狀;無明顯嘔吐、頭痛,常常伴發椎體-基底動脈系統癥狀和(或)頸內動脈系統癥狀及體征;神經功能缺損常表現為局部,常常表現為單側肢體癱瘓,單側肢體感覺障礙,偶有雙側面神經功能障礙;CT 或MRI 顯示病變部位。以及符合《中醫病癥診斷療效標準》[5]中醫風痰阻絡的診斷標準:舌強言蹇,半身不遂,口舌歪斜,頭暈目眩,肢體麻木;舌苔黃膩或白膩,脈弦滑。

1.3 納入與排除標準

納入標準:臨床病歷資料完整;經MRI、CT 等證實;符合上述診斷標準;患者或近親屬知情同意。排除標準:多器官功能衰竭者;短暫性腦缺血發作者;對本研究所使用藥物過敏者;暈針者。

1.4 研究方法

患者入院后予抗血小板聚集、降壓、抗凝、維持電解質與水平衡等基礎治療。對照組將30 mg 依達拉奉注射液(Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation,國藥準字H20201002,規格:100 mL∶30 mg)溶于100 mL 生理鹽水中靜脈滴注,2 次/d。觀察組加用半夏白術天麻湯+針灸治療,半夏白術天麻湯方藥組成:丹參15 g,天麻12 g,香附、白術、法半夏各9 g,膽南星、酒大黃各6 g。水煎,取汁200 mL,分早晚2 次溫服,1 劑/d。針灸:取三陰交、足三里、環跳、陽陵泉4 個下肢穴位及外關、曲池、肩髃、合谷4 個上肢穴位,豐隆穴,每次上下肢各取2 穴進行針刺,交替進行,每5 min 行針1 次,每穴留針20 min,采用提插補法對三陰交、足三里穴施針,采用提插瀉法對其余穴位施針,1 次/d。兩組均連續治療2 周。

1.5 觀察指標

(1)神經功能:采用美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)[6]于治療前、治療2 周后評估,分值0~42 分,分值越低神經功能越好。(2)血液流變學:于治療前、治療2 周后抽取患者空腹靜脈血3 mL,檢測血漿黏度(PV)、紅細胞比容(Hct)和纖維蛋白原(Fib)。(3)不良反應:惡心、嘔吐等。

1.6 療效判斷標準

中醫證候積分減低率>95%,癥狀、體征基本消失為痊愈;中醫證候積分減低率為70%~94%,癥狀、體征顯著改善為顯效;中醫證候積分減低率為30%~69%,癥狀、體征有所改善為有效;未達上述標準為無效。總有效=痊愈+顯效+有效。中醫證候積分:對所有中醫癥狀按照無、輕度、中度、重度分別計0、1、2、3 分,將所有癥狀積分相加。中醫證候積分減分率=(治療前中醫證候積分-治療后中醫證候積分)/治療前中醫證候積分×100%。

1.7 統計學方法

2 結果

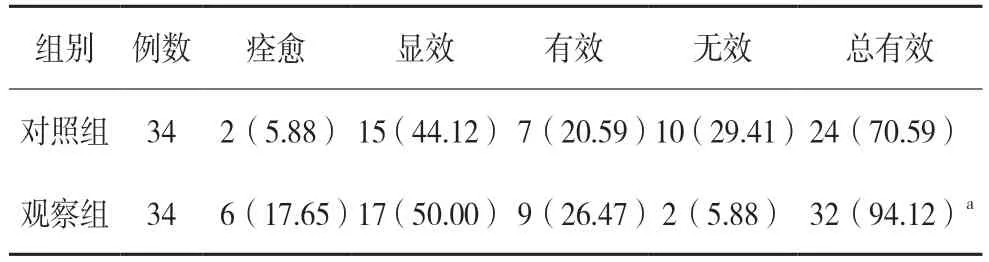

2.1 臨床療效

觀察組臨床總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

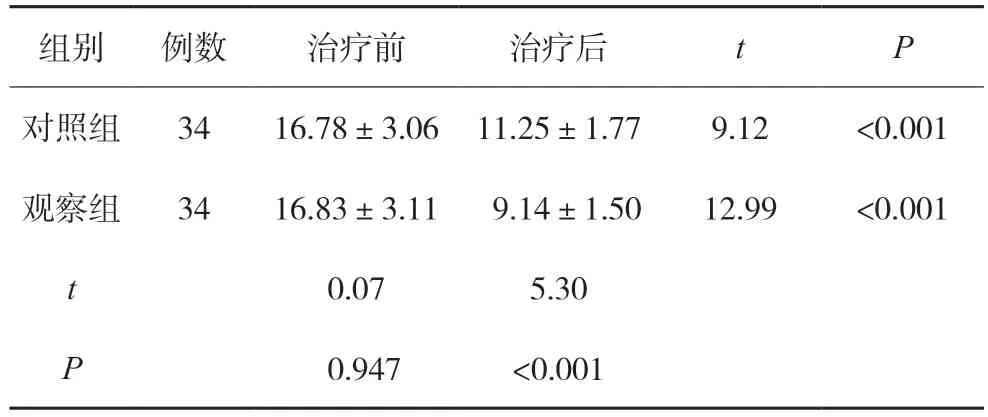

2.2 神經功能

兩組治療后NIHSS 評分低于治療前,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組NIHSS評分比較(分,)

表2 兩組NIHSS評分比較(分,)

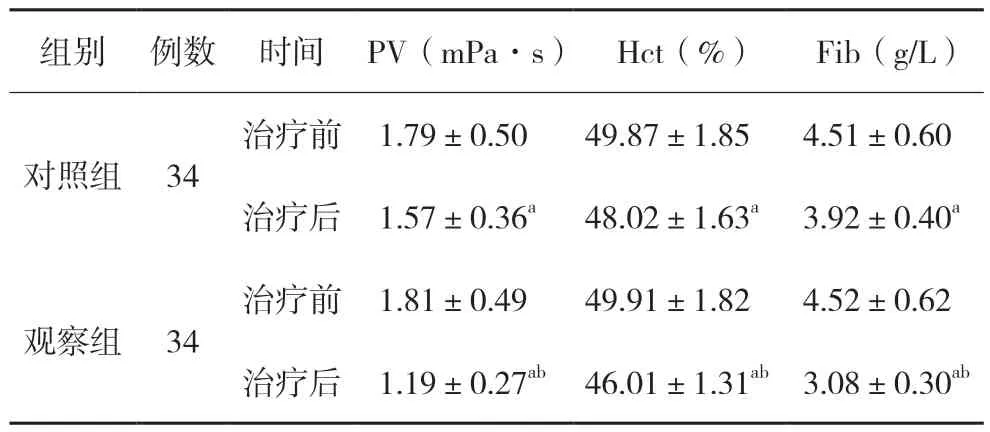

2.3 血液流變學

兩組治療后PV、Hct、Fib 水平低于治療前,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組血液流變學比較()

表3 兩組血液流變學比較()

注:組內比較,aP<0.05,治療后組間比較,bP<0.05。

2.4 不良反應

治療期間兩組未見明顯不良反應。

3 討論

中醫學將CI 歸屬于“中風”的范疇,多因氣虛虧虛,導致機體陰陽失調,氣血運行受阻、逆亂所致。中醫學認為,中風發病的啟動因素為氣血逆亂,病機的核心為痰瘀交阻,且是毒邪產生的病理基礎;腑氣不通是毒邪形成的樞紐;痰瘀交阻、腦絡受損貫穿始終。故本病根本病機為本虛標實,以內虛為本,痰瘀為標,正氣虛損,生痰生瘀,脈絡空虛,虛風內動,風夾痰瘀乘虛而入,阻塞腦絡,故治療本病應以化痰通絡、驅散風邪為基本原則。

血液流變學是維持機體代謝活動的重要因素,然而對于急性CI 患者而言,PV、Hct、Fib 水平均處于增高狀態,致使血液循環阻力增大,血流速度減慢,最終導致腦組織缺血、缺氧[10-11]。本研究結果顯示,觀察組臨床總有效率高于對照組,治療后NIHSS 評分及PV、Hct、Fib 水平低于對照組,治療期間兩組未見明顯不良反應,表明在風痰阻絡型CI 患者中應用針藥結合治療效果確切,患者神經功能及血液流變學明顯改善,且安全可靠。針灸是中醫特色療法,本研究中通過對陽陵泉、環跳施以瀉法,可疏通上肢經絡氣血;瀉外關、曲池、肩髃、合谷穴可疏通下肢經絡氣血;對三陰交、足三里施以補法,具有扶正固本之效;配合豐隆穴,具有化痰通絡之效,諸穴共用,充分發揮扶正固本、化痰通絡之效,達到標本兼治的作用。半夏白術天麻湯中天麻祛風止痛、行氣活血,法半夏燥濕化痰,共為君藥;白術燥濕利水,丹參活血祛瘀、清心除煩,香附疏肝理氣,膽南星熄風定驚、清熱化痰,共為臣藥;佐以酒大黃泄熱通便。諸藥共奏化痰通絡、驅散風邪之效。現代藥理研究顯示,丹參能夠改善心腦血管功能,增加血液流量;天麻具有保護心肌細胞、抗心肌缺血、抗驚厥等作用;膽南星能夠防止血液形成高凝狀態,促進血液循環[12-13]。針藥結合治療可充分發揮中醫內、外療法的優勢,發揮較好的協同作用,迅速緩解患者臨床癥狀,獲得理想的治療效果。

綜上所述,在風痰阻絡型CI 患者中應用針藥結合治療效果較佳,利于血液流變學及神經功能的改善,且安全可靠,是一種理想的治療方案。