淺談以提升學生關鍵能力為導向的綜合實踐課程評價建構

王 璇

(南京財經高等職業技術學校信息藝術系,江蘇 南京 210000)

“社會需要職業學校培養什么樣的人才”“職業學校課程如何轉型”,這兩個問題,讓職業學校綜合實踐課程應運而生。經過學校多年的綜合實踐課開設情況的實踐證明,學生在綜合實踐課程中的表現更加積極,發展更加多元化,畢業后能更快速適應社會工作崗位。但在教學實施過程中,依然存在一些問題。就課程評價而言,需要合理地構建綜合實踐課程的評價體系,以促進學生關鍵能力的提升,讓學生更好更快地走向社會。

1 綜合實踐課程評價體系構建對提升學生專業能力的意義

“關鍵能力”最早是二十世紀七十年代在德國提出的,德國職業教育專家勞爾·恩斯特認為:“關鍵能力實際上包含專業能力、方法能力以及社會能力。即專業知識和技能,自我學習、處理和解決問題的能力,社會責任、與人溝通、合作的能力。”傳統的課題大部分的關注點在學生的專業知識和技能這一關鍵能力上,而綜合實踐課程則關注學生整體的關鍵能力提升。

學校綜合實踐課程以真實生產項目為課程內容,通過營造真實的市場情境,在教師指導下,學生自主開展專業學習,培養學生面對未來所需要的綜合實踐能力、自主學習能力、職業素養和創新創業意識,提升了學生的關鍵能力。從而,綜合實踐課程以何種標準來評價顯得尤為重要:

第一,為學生提供了綜合實踐課的導向。學生通過評價標準能夠了解到參加本課程的學習應該達到什么程度的技能水平,以及應該獲得哪些關鍵能力。第二,保障了課程的質量。有了評價方案,教師和學生就有標準可參考,對課程有了要求,從而保障了課程的質量。第三,記錄了學生成長的歷程。課程評價可以記錄學生從參加該課程從頭至尾的考勤、各方面的評價、作品等,這也是對學生在校參加綜合實踐課程的一種成長記錄[1]。

2 綜合實踐課程評價與傳統課程評價的不同之處

綜合實踐課程是學生在完成文化課、平臺課及大部分專業技能課程之后,在教師的參與和指導下,引入企業資源及真實項目,老師、學生及企業共同完成真實企業生產實踐項目的課程。綜合實踐課程需吻合專業培養目標,以提高人才培養質量為出發點,由于綜合實踐課基于真實項目運營,在實踐過程中因為項目的不確定性造成了實踐計劃與實際運營之間有較大變化,課堂教學的即時生成的特點也造成了計劃與實際有較大的變化,因此對綜合實踐課程開展情況的評價與傳統課程需要區別對待。

以數字媒體專業為例,在傳統課堂的評價中,由于教學任務基本為虛擬項目的設計與制作,在評價上基本以專業技能為主要評價標準。但是作為綜合實踐課程是以真實的生產項目進行運營,評價標準不僅要以專業技能為評價標準,還要綜合評價學生的職業素養、與客戶溝通的能力、學習能力、探索能力、吃苦耐勞精神等。在傳統課程評價中基本是教師評價和學生評價,幾乎沒有客戶評價和企業評價,但在綜合實踐課程中,客戶評價占有一定的比重。由此可見,綜合實踐課程的評價關注的不僅是學生關鍵能力中的專業技能考核,同時關注關鍵社會能力、關鍵方法能力。

3 如何構建綜合實踐課程評價體系

綜合實踐課程需要立足實踐,立足學生,要密切聯系專業建設,體現對知識的綜合運用,注重師生參與學習實踐的過程性與結果性評價。因此,強調常態教學的嚴格管理與實際教學過程中的“彈性”管理。

3.1 多元性原則

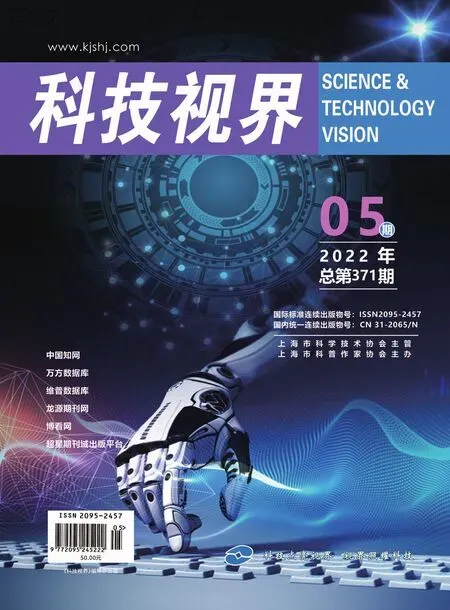

綜合實踐課程要強調評價標準和評價主體多元化。要根據專業特色和實際的項目計劃,鼓勵教師超越課堂組織教學活動,進一步發展獨特的教學方法和活動,鼓勵教師和學生在教學過程中不斷創新,編寫校本教材,開發運營課程,創新教學內容和形式、評價和考核方式,進而不斷創造品牌專利。學校要給予系部對綜合實踐課程靈活機動教學安排的支持,鼓勵教師研發團隊走進企業學習,鼓勵師生團隊走進企業開展調研活動。如圖1所示為綜合實踐課程客戶反饋。

圖1 綜合實踐課程中甲方客戶反饋

綜合實踐課在評價上需要多角度、多角色評價。綜合實踐課程安排在第四學年,經過前三年的專業課程學習,學生已經對該專業的技能有一定程度的掌握,因此,綜合實踐課程的評價不僅要從技能性素養上進行考核,更重要的是考核學生的非技能性素養。首先,要從職業道德、社會責任方面進行考核,引導學生進行公益性的服務。其次,要考核學生的人際溝通能力、學習能力、探究能力、工作態度等。

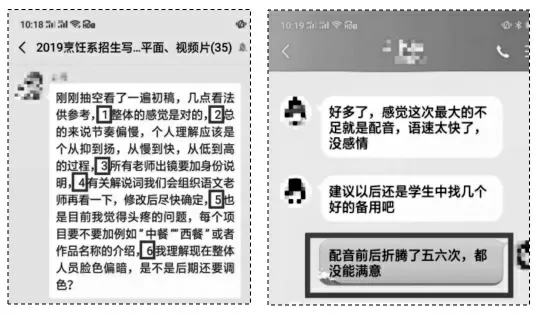

在評價角色上也不能局限于傳統課程的教師與學生,需要從教師評價、學生自評、學生互評、客戶評價、企業、專家評價等多角色進行評價。隨著新媒體的發展也可以將學生項目成果發布在新媒體平臺,根據各項目組的新媒體平臺B站的點擊量、抖音的點贊量,以及微信公眾號的閱讀量得到來自網絡的評價。如圖2所示。

圖2 綜合實踐課程中項目在新媒體平臺發布

3.2 過程性原則

綜合實踐課在教學安排中,它首先是一門課程,因此,要重視課程教學過程中的規范性和科學性,強調課程活動過程的嚴格管理。同時,綜合實踐課程需要對照企業流程和教育培訓的需求,形成基于能力和評價的綜合活動設計。

在綜合實踐課程的考核過程中,需要有定量的考核,即學生完成多少的工作量才能夠合格;需要有定性的考核,即學生完成的項目需要達到何種程度為良好為優秀;需要有加減分項,即職業素養的考核。

建立綜合實踐課程的過程性“檔案袋”,包括:參加課程前、參加課程過程中、參加課程后三個時期的過程性評價。

(1)時期一:參加綜合實踐課程之前學生對參加課程的自我思考以及自我規劃。

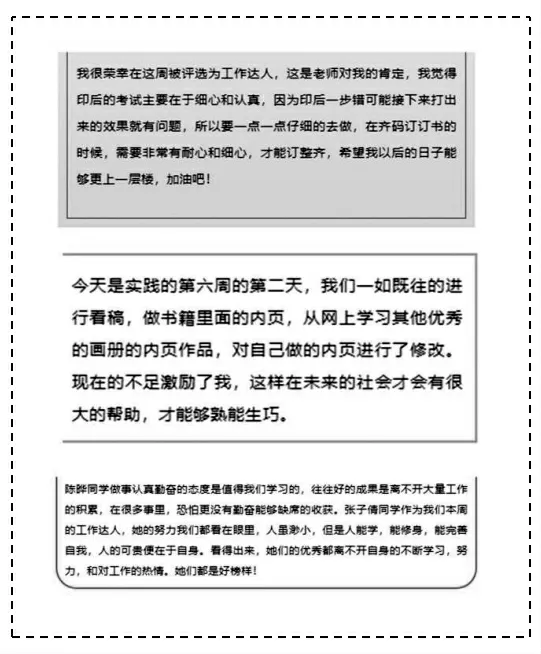

(2)時期二:參加綜合實踐課程過程中的學生實踐活動的記錄、出勤登記表、學生學習體會等與活動有關的圖文資料、各方面評價(教師評價、小組評價、客戶評價、企業專家評價等)及學生作品。關注學生知識和技能的獲得情況,了解學生的發展狀況及發展中的需求。如圖3所示。

圖3 數字媒體專業綜合實踐課程定量的考核

(3)時期三:參加綜合實踐課程后各方面的總結性評價、成果展示、作品答辯等。

3.3 激勵性原則

綜合實踐課程為真實運行的項目化教學,在教學過程中難免存在著“急單”“客戶要求反復修改”等情況,為了能夠激勵學生保持積極的工作態度,需要在評價機制上進行激勵。可以進行精神獎勵,也可以進行適當的物質獎勵,在學生完成項目任務時及時給予精神性的褒獎,在學期結束時可以進行全體表彰,將一部分的營業額用來發放獎品、獎金。

3.4 可操作性原則

將綜合實踐課程的考核融入現有的考核制度中來,更易于操作。在現有的“三創”“優干”“文明生”“國家獎學金”考核制度中納入綜合實踐課的加分項目。

3.5 反思性原則

綜合實踐課程開展的過程中,要發揮各項目團隊的主觀能動性,在項目實施中學習、整合、實踐教學內容,完善綜合實踐課程的課程設置和運行方式。并通過不斷的反思完善課程建設,促進專業間的融合與學段間的銜接,保持綜合實踐課程的延續性和系統性。

在綜合實踐活動開展的過程中,對學生的參與態度、合作精神、學習能力和收獲進行反思性考核。在每個活動項目結束后,組織學生進行反思性評價,促使學生在活動之后能及時進行總結和反思,指導后繼的活動,并為階段性綜合評價提供依據,也是綜合實踐活動課程成績的主要依據[2]。如圖4所示為綜合實踐課程中反思性考核。

圖4 綜合實踐課程中反思性考核

4 結語

培養社會需要的人才,將學生培養成社會需要的人才。通過綜合實踐課程評價體系的構建,注重培養學生關鍵能力全面發展,改變傳統課程評價中注重學生專業基礎知識和技能的評價,多關注關鍵專業能力與關鍵社會能力以及關鍵方法能力的相統一、多元化的考核,為學生在職業生涯中可持續性發展考慮,是構建綜合實踐課程評價體系應遵循的原則。