成渝地區雙城經濟圈產業結構高級化進程中現狀、問題及對策分析*

文/陳梅

(重慶財經職業學院)

一、引言

成渝地區雙城經濟圈協同發展已促進了成渝地區產業結構調整。作為產業結構調整的客觀要求和產業結構優化升級基本目標之一,成渝地區雙城經濟圈產業結構高級化已日益明顯。在結合成渝地區雙城經濟圈發展水平和特點基礎上,根據該地區各地級市產業結構高級化進程中發展現狀和存在的問題,本文提出相應的對策建議,以期對推動成渝地區雙城經濟圈協同發展、調整產業政策和政府決策具有一定的參考價值。

二、成渝地區雙城經濟圈產業結構高級化進程中現狀分析

(一)數據來源

選取2014-2020年《中國統計年鑒》《四川統計年鑒》《重慶統計年鑒》和各縣市統計年鑒及國民經濟和社會發展統計公報中三次產業產值和生產總值,用以研究成渝地區雙城經濟圈產業結構現狀。

(二)成渝地區雙城經濟圈產業結構現狀分析

1.成渝地區雙城經濟圈產業發展整體情況

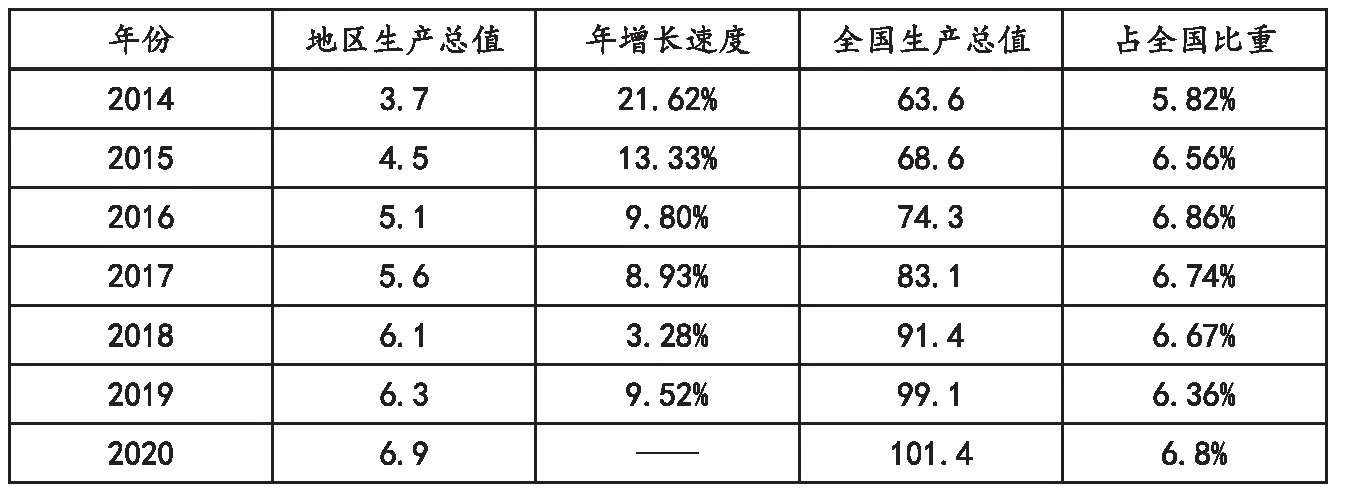

《成渝城市群發展規劃》顯示,2014年成渝城市群常住人口9094萬人,GDP為3.7萬億元;中共中央、國務院印發的《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》顯示,2019年成渝雙城經濟圈常住人口9600萬人,GDP近6.3萬億元;2020年成渝雙城經濟圈的人口規模接近1億,GDP總量已高達6.9萬億元。從2014年至2020年7年間,成渝地區雙城經濟圈2020年生產總值是2014年生產總值的1.8倍,年平均增長4571億元左右,年平均增長速度達11.09%左右。2014-2020年成渝地區雙城經濟圈生產總值及占比具體情況如表1所示。

表1 2014-2020年成渝地區雙城經濟圈生產總值及占比情況(單位:萬億元)

成渝地區雙城經濟圈從2014-2020年期間,生產總值出現了較大的變化,同時可觀察到三次產業在2019年的基本情況。從宏觀角度分析,成渝地區雙城經濟圈連續六年的地區生產總值在全國總量中達到6%的占比。從微觀角度來看,三次產業在全國范圍內,2019年共有17個城市的地區生產總值超過萬億,其中重慶排名第五,成都位列第七。三次產業在2019年的總產值分別為 5171.5 億元、24646億元、33749.8億元,三次產業在全國的比值分別達到7.34%、6.38%、6.32%。由此可見,成渝地區雙城經濟圈的影響力較大,且可促進國家經濟發展。

表2 2019年成渝地區雙城經濟圈各地區三次產業增加值(單位:億元)

2.成渝地區雙城經濟圈產業結構情況

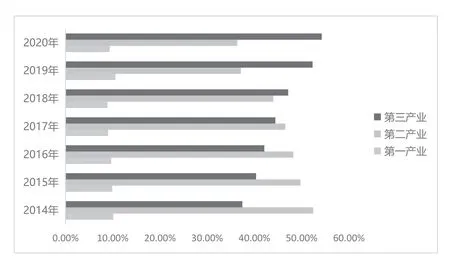

(1)2014-2020年成渝地區雙城經濟圈三次產業占比情況分析

三次產業占比,能夠反映地區產業結構演進進程。如圖1,整體趨勢上,2014-2020年成渝地區第一產業所占比重逐年下降,從2014年的10.11%下降到2020年的9.36%。第二產業自2014年起到2017年一直占比最高,但是從2018年起緩慢下降;第三產業持續上升,并于2018年首次超過第二產業占比,位居第一。整體結構上,產業結構高級化指整體產業結構從第一產業占優勢逐步向第二產業、第三產業占優勢比重演進。自2014年開始,成渝地區總體呈現“二三一”模式,2018年首次變為“三二一”模式。世界經濟發展實踐表明,“三二一”產業結構是一國進入發達國家地區行列的理想模式。成渝地區雙城經濟圈產業結構實現從第二產業主導變為第三產業主導,產業結構高級化水平顯著提升。

圖1 2014-2020年成渝地區雙城經濟圈三次產業占比情況

(2)2019年成渝地區雙城經濟圈16市及全國產業結構對比情況分析

為對16個城市的產業結構狀況進行研究,項目組選取16市三次產業在2019年的產業增加值,側重分析其在全市生產總值中所占的比重,同時比較16市不同的三次產業結構,具體結果見圖2。

從圖2可以看出,第一產業目前在國內生產總值中占比7.11%,第二、三產業分別達到38.97%、53.92%,全國產業結構采用的是“三、二、一”模式,我國將第三產業當成主導產業。從整體上來說,成渝經濟圈內部產業結構模式多為第三產業,其占比接近53.09%,與全國比重基本一致。成渝地區雙城經濟圈已有12個城市采用“三、二、一”的產業結構模式,其中成都第三產業占比早已超過全國第三產業,而重慶第三產業占比基本與全國相等,其余城市則低于全國比重。成渝地區雙城經濟圈德陽、瀘州、遂寧以及宜賓等四個城市沿用“二、三、一”的產業結構模式,第二產業比重均超過45%。由此可見,這四個城市均屬于工業型城市,第三產業整體發展水平仍存在很大空間。

圖2 2019年成渝地區雙城經濟圈16市及全國產業結構對比情況

三、成渝地區雙城經濟圈產業結構高級化進程中問題及對策分析

(一)成渝地區雙城經濟圈產業結構高級化進程中存在問題分析

通過對成渝地區雙城經濟圈產業結構高級化進程的具體描述,發現其產業結構優化升級過程中存在以下問題:

1.成渝地區雙城經濟圈產業結構高級化發展不均衡

成渝地區雙城經濟圈產業結構高級化水平緩慢增長,呈現發展不均衡趨勢。成都、重慶等城市產業結構高級化水平遠遠高于其余城市,而四川區域內各地級市產業結構高級化水平也存在明顯差異,綿陽、德陽等城市的產業結構高級化水平高于成渝地區雙城經濟圈水平,其余城市產業結構高級化水平較低。

2.產業結構高級化水平高的城市未能發揮良好的帶動作用

成都和重慶交通設施比較完善,但對其鄰近城市的帶動作用不大,緊鄰城市未能接收到輻射作用,產業結構高級化水平未見明顯提升。成都、重慶、綿陽等城市的先進技術、創新能力、政府公共服務、資金等未輻射到其周圍城市,其發展水平仍然較低。成渝地區雙城經濟圈整體的產業結構高級化水平提高存在障礙,產業結構高級化水平高的城市帶動作用不明顯。

3.城市間發展相對獨立,未能形成梯度發展態勢

整體來看,成渝地區雙城經濟圈產業結構高級化發展相對獨立,成都、重慶等城市帶動作用不強,其周邊城市產業結構高級化水平不高,未能形成梯度發展態勢,以帶動周邊城市產業結構優化升級。

(二)提高成渝地區雙城經濟圈產業結構高級化水平對策分析

1.促進成渝地區雙城經濟圈產業結構高級化發展均衡對策

第一,加強成渝地區雙城經濟圈內部的合作。完善成渝地區雙城經濟圈地區合作機制,完善產業園區建設,建立創新交流平臺,健全完善的創新交流機制,促進創新資源流動,營造良性競爭環境。

第二,健全成渝地區雙城經濟圈一體化協調發展戰略。對成渝地區雙城經濟圈企業進行分類,選擇同類型企業中領先企業擴大規模、強強聯合,積極引進國際頂尖技術或管理模式,替代高能耗、重污染、低技術、低質量的資源型產業,提升高新技術企業及產業比重,促進產業升級。

第三,加速傳統產業數字化建設,帶動產業結構優化。加大數字化投入,將大數據、區域鏈等應用到企業活動中,提高產業運轉效率,促進產業升級。

2.發揮產業結構高級化水平高的城市帶動作用對策

第一,加速規模經濟的形成和發展,培育專業化的市場,發揮其帶動作用。提高產業集中度,使企業由分散式生產到規模化轉變,降低運營成本,最終形成規模經濟;吸收企業集群形成規模經濟,以市場為導向,不斷提高競爭能力。

第二,適應企業及產業競爭國際化、經濟貿易全球化國際大勢,樹立全國一盤棋信念。保障企業及產業間正當公平競爭同時,指導城市及企業、產業間互聯互幫,提高企業及產業結構的層次及活力。

3.大力改善包括政府體制機制、執政能力、領導力等企業主體外市場環境

加大利用大數據、互聯網進行城市、區域管理力度,加快成渝地區雙城經濟圈整體及其內部區域、企業的商業環境改善,增強現實性、不可更改性、公開透明性、公正性,有效增加成都和重慶等城市對周邊城市的帶動能力,發揮先進城市積極的帶動作用。