基于勸導式理念的校園生活垃圾分類服務設計研究

楊旺功 趙一飛 耿新

關鍵詞:勸導式 服務設計 垃圾分類 用戶體驗 用戶行為

引言

繼上海、杭州、廈門、鄭州等城市陸續實施垃圾分類后,新版《北京市生活垃圾管理條例》(修訂)于2020年5月1日0時起正式實施。隨著垃圾分類的逐步開展,我國居民也逐漸認識到了垃圾分類的重要性[1] 。

同時,作為社會組織的重要組成部分,到2020年底,各高校生活垃圾分類知識普及率應達到100%。但是面對目前校園生活垃圾多、亂、雜的局面,單純地從垃圾箱的種類和數量上下功夫,效果并不顯著。本文將研究用戶的行為習慣,通過勸導式設計而展開,以服務系統設計方法為導向,探索出一套基于高校垃圾分類的勸導式服務體系設計,以鼓勵、引導用戶來合理地進行垃圾分類,使高校大學生養成正確的垃圾分類習慣和分類意識。

一、設計背景

垃圾分類,通俗來講就是通過制定相應的規定標準,將垃圾在放置、投放以及運送環節進行分類處理,從而進行回收利用、變廢為寶的過程。通過垃圾分類能夠使其價值最大化,同時也利于環境的保護。

目前城市垃圾的分類標準尚未統一,從一定程度上影響了垃圾分類的管理效率。針對這一問題,多名人大代表和委員在去年兩會上提出相應建議,認為垃圾分類應該在全國范圍內統一標準,并且出臺相關的法律。

北京市大興區在2020年4月底前全面推行垃圾分類,以“干濕分開、資源回收”作為路線,形成垃圾分類的統一標準體系,將垃圾嚴格按照規定的類別進行劃分,并制定相應的獎懲機制。例如不準主動向用戶提供一次性產品、應將垃圾主動進行分類并投入到指定垃圾桶等。可見我國已經將這一工作提上日程,垃圾分類大勢所趨。

相對于國外一些發達國家,我國垃圾分類起步較晚。發達國家垃圾分類中的部分處理模式具有一定的參考價值,從上個世紀70年代末,德國就已經出現了“垃圾經濟”這一理念,并且是世界上首個制定相關法律的國家,如:《包裝條例》《循環經濟與廢棄物管理法》。在法律制度的規范下,居民自覺的進行垃圾分類,并按規定時間投放垃圾,垃圾分類已經成為德國人的生活習慣[2] 。相較于德國,日本的垃圾分類更加精細化。在日本橫濱市垃圾類別多達10類,甚至還有地區將垃圾劃分成44類之多。每周固定時間和地點對垃圾進行回收,由專門的清潔人員負責,使垃圾及時得到處理。在垃圾分類方面,日本顯然已成為很多國家研究的典型案例。

整體看來,現有的垃圾分類措施更多的是針對一個國家或者整個地區的整體籌劃,一些國家運用法律手段制約著垃圾投放的部分行為。但高校的主要用戶則是具有較高素養和文化水平的教師及學生群體,在目前的高校垃圾分類體系中,存在一定的疏漏,用戶從產生垃圾到處理垃圾的整個過程缺少合理的規劃設計,更缺少良好的用戶體驗[3] 。根據垃圾分類規范條例,基于勸導式理念,將服務設計理念引入垃圾分類投放整個過程中[4] 。結合用戶旅程圖、服務藍圖、服務系統圖等研究方法,發掘用戶痛點和校園垃圾分類現存問題,設計服務體系有效策略。

二、服務設計思考點

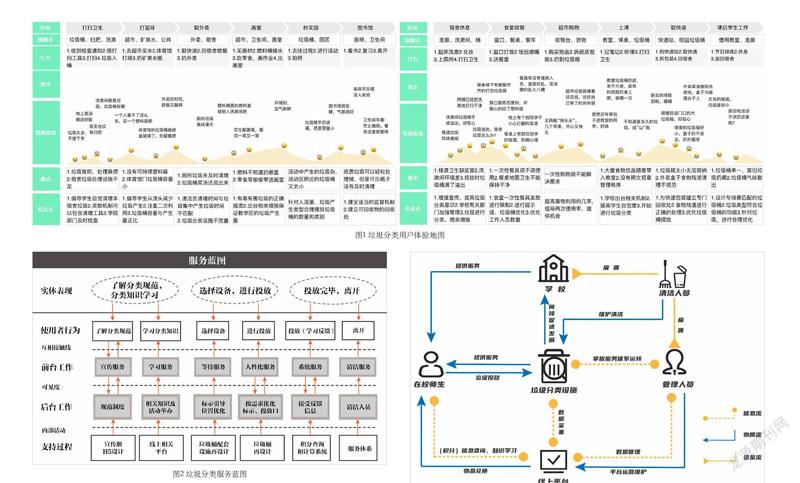

為了進一步了解高校垃圾分類中用戶行為過程,對高校管理人員和在校學生分別進行觀察和訪談,定義目標用戶并進行用戶特征分析[5]。針對目標用戶進行用戶體驗地圖設計,分析用戶行為背后的感受與情緒,歸納總結用戶在現有垃圾分類體系下的痛點與新系統的機會點。

(一)用戶特征:在現有的垃圾分類回收體系中,在校生為校園垃圾的主要生產者,通過實地考察和調研訪談,了解到大學生具有一定的經濟能力,隨之而來的是較強的消費力和購買力。根據淘寶消費大數據顯示,在2018年高校開學季,超過三分之二的大學生從8月中間開始集中進行網上購物,菜鳥驛站包裹量超過平時的4-5倍。在校生對垃圾分類具有較高的期望值,希望學校有干凈整潔的環境,但很多學生沒有垃圾分類意識,在投放垃圾時不會想到自己需要進行垃圾分類。學生對垃圾分類的意義和影響,也表示了解不全面。部分同學存在從眾心理,需要他人起帶頭作用,行為舉止會受到周圍環境和其他人的影響。

每當衛生檢查時,垃圾分類情況會明顯好轉,由此可見,垃圾分類實施程度與管理制度存在密切聯系。學生的垃圾分類意識和現有垃圾分類體系,時刻影響著清潔人員的工作量,對垃圾分類的順利進行也起著至關重要的作用。

(二)服務場景:根據高校內各個區域的特點以及垃圾產生類型,將校園劃分為五個主要區域:宿舍區、公共區、教學區、就餐區、辦公區,如表1。垃圾箱的種類和數量設置應該由場景、垃圾類別決定。同時,高校內應具備完整齊全的回收設施,按照垃圾分類標準設置不同類型的垃圾箱,根據環境和場景設置特殊垃圾回收設施。其次,垃圾回收區內應具備完整齊全的回收設施。在用戶投放過程中,是否具有引導提示和宣傳也時刻影響著用戶的行為過程,對用戶期望和用戶經歷發揮著重要的作用。

(三)用戶體驗地圖:根據調研和用戶訪談定義兩類主要目標用戶[6] ,運用服務設計中用戶體驗地圖研究方法使現有服務體系內宿舍區、公共區、就餐區、教學區、辦公區五個主要區域進行串聯,用戶體驗地圖,如圖1。并具體分析現有體系下各個區域的問題以及機會點。

通過對用戶情緒體驗的深入發掘,分析出用戶情緒低點主要包括:分類設施附近環境較差,體驗不佳、分類設備不完善、投放設施分布不均勻、沒有提供可持續利用垃圾袋等。通過目標用戶痛點分析機會點,明確了解目標用戶的行為需求,為垃圾分類的設計機會點提供理論依據。

(四)服務藍圖:借助服務設計中的服務藍圖研究方法,探究目標用戶與校園內垃圾分類設施相關接觸點的關系,進一步發掘現有分類體系中的薄弱環節,為接下來的服務系統做支撐,服務藍圖,如圖2。根據目標用戶行為,將服務過程分為:垃圾分類前的了解分類規范、學習分類知識,投放時的選擇設備、進行投放,以及投放完畢后、離開三個階段。在研究中發現,目標用戶在使用過程中體驗不佳,垃圾桶應根據實際情況進行再設計,缺乏一定的勸導式鼓勵機制,服務體系不完善等。

(五)校園垃圾分類服務系統圖:在校園垃圾分類的系統設計中,管理人員掌握著整個服務系統的運轉,學校為在校師生提供服務,維持系統的有效運行。目標用戶通過垃圾投放和線上平臺的學習、活動獲取積分;同時線上平臺為在校目標用戶提供服務,如查詢積分;目標用戶通過所獲積分進行物品兌換。另外,管理人員進行平臺數據管理及運營維護,雇傭清潔人員對分類設施進行維護,最后分類設施間接促進學校的發展,校園垃圾分類服務系統圖,如圖3。

三、基于勸導設計的我校垃圾分類設計機會分析

通過對現有垃圾分類服務體系的分析,了解到當前的服務體系中,高校清潔員和管理者承擔垃圾分類的主要工作,沒有培養學生的垃圾分類行為和分類意識。因此,本文以目標用戶為中心展開設計,通過對當前服務體系的再設計,勸導用戶行為,優化用戶體驗。

(一)勸導設計:里查德·布坎南(Richard Buchanan)教授曾在20世紀就已經把交互設計的對象定義成為行為,但在當時絕大部分人會把注意力放到用戶界面,從而忽視了行為本身。如今,越來越多的學者開始重視目標用戶行為,并對用戶行為的研究和設計逐步深入。江南大學的辛向陽教授提出交互行為的五要素,即:人、動作、目的、工具和媒介[7] 。

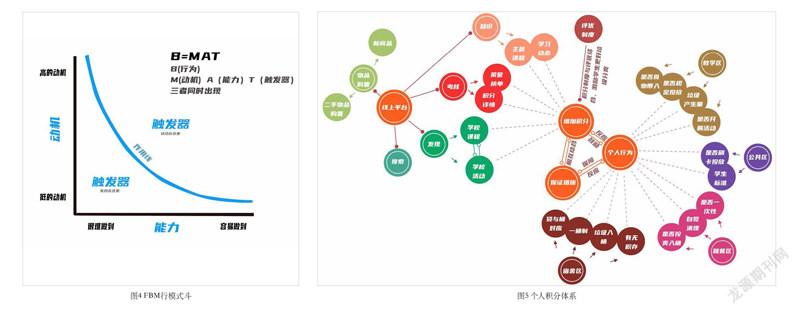

勸導式設計又名“說服式設計”,是指在設計中通過說服和社會影響,而非通過強制方式,以達到改變和引導用戶的行為。勸導式設計由斯坦福大學BJ Fogg教授提出,更加注重的是行為的產生,尤其是行為產生所需要的動機和能力。Fogg教授提出FBM(Fogg BehaviorModel)行為模型[8] ,FBM行為模型,如圖4。表明足夠的動機、足夠的能力以及恰當的觸發因素是一個行為能夠達成必須同時具備的三要素。

在設計勸導式垃圾分類服務體系時,勸導的目的是合理順利地進行垃圾分類,目標用戶是產生垃圾后想要處理垃圾的在校生群體,目標行為是用戶自覺的進行垃圾分類,養成良好的分類習慣和分類意識。模型中的曲線代表著目標用戶行為產生的臨界點,用戶的行為和動機共同產生的坐標若處于模型中曲線的上方,則垃圾分類行為更容易完成。因此,想要促成目標用戶的行為,需要從動機、能力和觸發因素這三要素出發,整體進行再設計。

(二)基于勸導設計的我校垃圾分類設計要點

1.提升用戶動機的個人積分體系勸導策略:獎勵、懲罰、偏好、占便宜、稀缺、從眾等策略作為一種外在的動機被廣闊地應用到我們的日常生活和設計中。其中,積分體系的應用鼓勵引導目標用戶順利合理地完成垃圾分類這一行為。

在垃圾產生到投放分類這一行為過程中,目標本身缺少動力,反而更多依靠自覺。個人積分體系的建立則作為不可或缺的鼓勵機制,在目標用戶能力允許的情況下提高用戶動機,引導用戶自覺地進入垃圾分類的行為中,使分類行為和分類意識潛移默化地被目標用戶所接納。個人積分體系貫穿線上平臺和線下服務體系,提高了在校生的參與度,在最大程度上形成垃圾分類的良好氛圍。通過獎勵機制鼓勵引導目標用戶合理進行垃圾分類。

2.基于用戶能力的產品再設計勸導策略:在產品的再設計上,降低所需能力的勸導包括:垃圾箱入口的投放引導、垃圾箱的精簡設計、線上平臺的引導和可視化、根據不同場景需求新增有毒有害廢物回收和大型紙質包裝回收、關于高校垃圾投放標準的個人規范等。

在線下產品和線上平臺上增添引導,目標用戶進行垃圾投放和App使用時,對用戶進行提示,降低目標用戶所需能力的勸導[9] 。同時突出重點,使目標用戶可以著重關注重要的操作。另一方面,符合目標用戶的思維能力,根據目標用戶做出人性化設計,提升目標用戶體驗。

3.觸發因素的勸導策略:觸發因素可以理解為一個行為得以完成的催化劑。用戶投放垃圾的行為之所以沒有順利完成,原因可能就在于在恰當的時間地點缺乏能夠起到提示、提醒以及嘉勉機制的觸發因素。針對線上產品的設計上,學生可直觀地通過數字看到自身的垃圾分類投放積分。在學生垃圾分類的同時,根據積分與同學進行競賽、每日對決,將垃圾分類個人積分兌換成實物獎勵等。在此,勸導模式來促發用戶的動機從而使目標用戶產生行為。

四、勸導式的垃圾分類服務體系設計

(一)體系流程架構:基于勸導式理念的服務體系設計針對的目標用戶為沒有良好垃圾分類習慣和分類意識的在校生,旨在通過勸導設計幫助大學生正確合理地進行垃圾分類。服務體系包括線下產品設計、線上App設計、服務體系的建立與優化以及衍生品設計。服務體系采用積分驅動策略將整個服務體系貫穿起來,積分體系將學生校園生活劃分為日常行為、學習和學生活動,個人積分體系,如圖5。

結合學生垃圾分類標準,學生垃圾分類表現的良好與否,將采用積分增減的形式進行呈現。學生獲得積分可在線上平臺進行展現和使用,同時在線上平臺進行垃圾分類學習與參與也可以反向增加個人積分。

(二)線下產品再設計:線下產品設計包括對各個區域垃圾桶進行位置擺放及優化再設計,根據勸導策略提高用戶能力,優化后的垃圾桶以3D模型的形式表現,并且對相關的標識、細節、功能進行詳細說明。

1.關于校園垃圾桶位置優化:在優化校園內部垃圾箱位置時,根據人口密度、廢物產生量、靠近商店和學生休閑區、學生經常經過的路線、學生的推薦為標準,將現有的垃圾桶劃分了三個優先級。最高優先級滿足四到五個標準的位置、中等優先級滿足兩到三個標準、最低優先級滿足一個標準,最終優化現有的校園室外垃圾桶擺放位置,室外垃圾桶位置優化圖,如圖6。

2.產品表現:優化后的垃圾桶以北京市垃圾分類的顏色為標準,按照色調溫暖、純度適中的原則進行創造性改良,具體分為:綠色(廚余垃圾)、黃色(其他垃圾)、藍色(可回收垃圾),同時新增大型紙質垃圾回收箱和有毒有害垃圾回收箱,垃圾箱優化設計,如圖7。對分類標識進行了優化設計,根據各個區域垃圾的特點,有針對性地列出垃圾種類,提升用戶識別能力,減少放錯的可能,提高用戶的分類效率。在宿舍區域,由以前的“一桶全裝”改為分色投放,每個宿舍分發垃圾袋,垃圾袋顏色與垃圾桶顏色配對,從分類源頭解決垃圾“一車制”的現象。

公共區垃圾桶的優化設計在原來的基礎之上進行,不銹鋼材質,堅固耐磨,適用于戶外這一使用場景;投放口由原來的開放式改為按壓投放式,避免了夏季高溫時垃圾桶周圍有異味散出。

針對教學區垃圾產生的特點,對垃圾箱的投放口進行了優化再設計,不同的垃圾采用不同的投放入口,便于用戶進行垃圾分類,也方便后期回收,提高對教學區內產生的紙類、塑料瓶等垃圾的回收率。以藝術化的形式展示投放垃圾的種類,對用戶產生勸導式教育。

辦公區新增開啟方式為腳踏開啟式分類垃圾箱,通過顏色分為三類垃圾:灰色(其他垃圾)、藍色(可回收垃圾)、白色(紙類垃圾)。有效地回收辦公區內產生的大量紙質垃圾,同時在外觀上進行優化設計,簡約大氣,以適合辦公區的辦公氛圍。

新增有毒有害垃圾箱和大型紙質包裝回收箱,采用刷卡投放的形式與個人積分體系結合,投放口標示清晰,投放口位置根據學生更為習慣的投放動作再設計。

(三)線上移動應用設計:移動應用《輕分》線上服務平臺主要分為三大功能模塊首頁、多魚(閑置物品)、我的,線上平臺功能模塊,如圖8。每個功能模塊服務于線下校園垃圾分類服務體系。各項功能與服務體系緊密結合,通過獎懲機制鼓勵勸導學生進行垃圾分類[10] 。針對用戶界面及需求進行交互流程的設計能夠使用戶在使用應用時快速地達到目的,從而有效降低用戶的使用成本并提高效率。

通過線上平臺可進行垃圾分類相關知識以及校園垃圾分類相關指導與注意事項的學習,從而進一步熟悉整個校園垃圾分類服務體系保障校園垃圾服務體系的實施,通過這種方式潛意識培養同學的垃圾分類意識。校園閑置物品分享平臺使學生的閑置物品活動起來,將自己用不到的東西分享到平臺以方便他人使用。進一步促進閑置資源物品的再利用,閑置物品分享頁面,如圖9。從而節約資源減少廢棄物品的產出。

全平臺通過積分的方式將各個模塊串聯,線上積分展示,如圖10。無論是看問題、知識、視頻,還是閑置物品互換互送都以積分獎勵作為線索,從而激勵用戶進行垃圾分類,積分的利用也使整個系統更加完整。

(四)衍生品及H5的設計:通過宣傳冊、帆布袋以及徽章和H5的設計,為垃圾分類服務體系做支撐,相關衍生品設計,如圖11。宣傳冊的設計旨在提高學生們垃圾分類意識,并在校園內增強垃圾分類的氛圍。帆布袋一方面減少一次性塑料袋的使用,另一方面作為服務體系的推廣,使垃圾分類方案廣為傳播。

結語

通過對用戶行為進行分析,設計出相應的勸導模式,并嘗試運用于服務體系中。勸導式服務體系設計可以減少垃圾產生以及垃圾投放時對環境造成的污染,垃圾是放錯的資源,合理地進行垃圾分類有利于校園資源的再次利用,校園開展垃圾分類,不僅可以提高學生垃圾分類意識與能力,對校園綠色可持續發展也產生著深遠影響。

3750501908269