淺析高校環境科學專業課程設置

潘曉雪 張學勝 李玉成

[摘 要] 環境科學是一門交叉地理學、物理學、化學和生物學四門學科的新興學科,主要用來研究環境污染成因、演變規律、人類活動的貢獻,以及可持續發展的途徑和方法。從環境科學專業課程設置的現狀、實踐經驗和調研結果出發,分析當前高校在學生興趣和社會責任感、文獻檢索和專業認知、動手能力和安全意識培養等方面存在的問題,并提出了相應的解決方案。試圖為我國高校在環境科學專業課程設置方面,提供一定的建議和思路。

[關鍵詞] 高等學校;環境科學;專業課程設置;解決方案

[基金項目] 2020年度安徽省高等學校省級“雙基”建設教學示范課“認知實習、環境科學專業實驗”;2021年度安徽大學實踐教育課程建設資助項目“認知實習”;安徽大學環境科學國家級一流專業建設項目;2021年度安徽大學研究生精品課程建設項目“環境樣品前處理技術”

[作者簡介] 潘曉雪(1991—),女,安徽阜南人,博士,安徽大學資源與環境工程學院講師,主要從事環境化學研究;張學勝(1987—),男,安徽渦陽人,博士,安徽大學資源與環境工程學院副教授(通信作者),主要從事環境污染化學研究。

[中圖分類號] G642.3 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-9324(2022)06-0041-04 [收稿日期] 2021-05-25

據統計,截至2019年,全國共有普通高等學校2688所,各類高等教育在學總規模4002萬人,高等教育毛入學率51.6%[1]。在全國高校普遍擴招的大形勢下,該數字呈逐年遞增趨勢,如:2019年普通本專科招生914.90萬人,比上年增加123.91萬人,增長15.67%;在校生3031.53萬人,比上年增加200.49萬人,增長7.08%;研究生招生91.65萬人,在學研究生286.37萬人[1]。如此龐大的學生數量使得高校的課程教育和專業知識培養任重而道遠。筆者結合安徽大學資源與環境工程學院環境科學專業目前所開設的課程、實踐經驗、調研結果發現,課程設置尤其是文獻檢索課程并沒有達到預期效果,且大部分學生仍對本專業的認知不清晰。基于此,筆者針對高校環境科學專業課程設置總結自己的思考和見解。

一、存在的主要問題

(一)在學生興趣和社會責任感培養方面較弱

偉大的科學家愛因斯坦曾說過“興趣是最好的老師”;我國宋代著名詩人陸游也給出了社會責任感的名言警句“位卑未敢忘憂國”(宋·陸游《病起書懷》)。興趣和社會責任感不僅來源于學生自身,也產生于授業教師的言傳身教和正確引導。高等院校是向國家不斷輸入新鮮血液的地方,合理的課程設置可顯著提高學生對于本專業的學習興趣和社會責任感。一方面,對于大一學生而言,他們前十幾年均是為高考而戰,很大一部分學生對未來的學習和工作都沒有規劃,在選擇大學專業時,往往是根據個人“表觀”興趣、老師推薦、父母指導和身邊人介紹,或者隨機選、調劑等。在進入真正的大學學習之后,這些“表觀”興趣和對大學生活的憧憬會漸漸消退,進而導致本科調專業、考研跨專業等現象頻出,如安徽大學環境科學專業有轉專業意愿的學生占總入學人數的30%左右[2]。另一方面,即使經過長達數年的專業學習,高年級學生(包括研究生)對于本專業相關內容的了解仍較淺顯,浮于表面,他們讀研/博的初衷也許不是喜歡科學研究這項工作,也不是為了環境科學學科發展做出貢獻,而是為了逃避就業壓力或取得更高學歷。筆者隨機調研了安徽大學資源與環境學院環境科學專業七個年級的53名學生(大一至大四和研一至研三,主要為高年級本科生)的繼續深造意愿,令人欣慰的是,有一半左右的學生表示出這方面的傾向,且從安徽大學環境科學專業近四年本科生讀研平均率(40%)也能看出這一點。那么,在學生對知識的渴望,以及學習興趣未被完全減退的前提下,如何極大地提高學生的興趣和社會責任感,是當代教育者亟待深思的問題,也是大學生課程設置亟待考慮的重要因素。

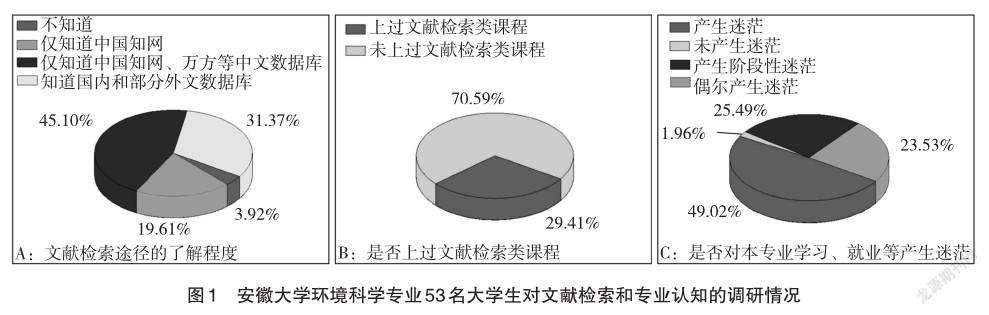

(二)在學生文獻檢索和專業認知培養方面較弱

環境科學是一門新興學科,隨著人們對環境污染問題的愈加關注和重視,該學科近幾十年發展迅速。在我國,超十分之一的高校設立了環境相關學科,其中約150所還設有環境科學專業[3]。該專業學生主要學習環境科學方面的基本理論和基礎研究,并通過實驗課程的設置,進行環境管理的常規訓練。在信息化的當下,文獻檢索是了解國內外環境科學專業相關方向最新研究動態的重要途徑之一。然而,對于筆者調研的這53名學生來說,80%以上的學生對環境科學專業的相關研究了解很有限,且他們僅知道“中國知網”和/或“萬方”等中文數據庫,關于國內外其他優質資源的檢索數據庫和網站知之甚少(見圖1A)。該情況同樣出現在碩士研究生入學面試的場景中,這說明多數高校在此方面的課程設置存在嚴重問題,甚至很多高年級本科生和研究生還未上過文獻檢索類課程(見圖1B)。盡管某些高校開設了文獻檢索課程和專業認知實習,如:安徽大學環境科學專業的“文獻檢索與科技論文寫作”課程開設于大四下學期(選修,18學時),“專業認知和生產實習”課程開設于大二暑假和大三寒暑假。但一方面,學生在校期間基本是進行理論知識學習,在枯燥的授課方式和短期實習機會中,并不能發揮這些課程應該發揮的作用;另一方面,若授課內容吸引不了學生的興趣,短暫學習并不能夠給他們留下深刻印象,甚至會促使他們對本專業產生認知誤區,進而喪失繼續學習的動力,迷茫于該專業的學習、就業等問題中(見圖1C),并可能產生一定程度的心理問題。

(三)學生動手能力和安全意識培養方面較弱

環境科學專業設立的目的是解決實際環境問題,因此,在學生學習乃至今后的工作過程中,均需要進行實際動手操作。安徽大學環境科學專業涉及動手能力培養的課程主要包括“大學物理實驗”“大學化學實驗”“環境化學實驗”“環境監測實驗”“儀器分析實驗”等,這些課時加起來將近500學時,其中,多所高校均已或多或少開設以上課程。然而,縱觀近幾年國內高校實驗室安全事故發生頻率可知,學生動手能力仍存在嚴重不足,尤其欠缺安全意識培養和實驗室安全宣傳。例如,2017年3月,上海某大學學生在操作反應釜的過程中,反應釜發生爆炸,致其左手大面積創傷,右臂貫穿傷;2018年11月,泰州某大學一實驗室在實驗過程中發生爆燃,致多名師生受傷;同年 12月,北京某大學實驗室,進行垃圾滲濾液污水處理科研實驗期間,實驗現場發生爆炸,造成3名參與實驗的學生死亡[4];等等。這些慘痛的經歷需引起教師的高度重視,在保證學生安全的前提下,再教授學生專業知識[5,6]。

二、解決方案

(一)豐富授課方式,提高學生興趣

授課方式以板書、PPT演示、實際操作、課堂討論、師生角色互換等形式為主。板書是提高學生注意力的一種有效方式,也是突出學習重點的一種高效途徑。PPT演示一方面可極大縮短授課時間,彌補板書耗時的缺陷,極大節約教師的精力和體力;另一方面,PPT演示過程中演示方式和色彩元素充足[7],便于授課內容的豐富,將枯燥的理論知識以有趣的講解方式、多變的授課方法、通俗的案例舉證形式傳達給學生。

以學生興趣為考量標準,實行小班教學,加強教師和學生之間進一步的交流和溝通,便于及時了解學生學習進度和心理狀態,提高學生的學習興趣。并請學生以小組形式進行課前和課后資料查詢和匯報,增加課堂討論和學生上課參與度,激發學生的主動性和積極性,鞏固課程所學知識。尤其是在實驗課程學習的過程中,最好保證每個學生都能實際動手操作,建立健全實驗學習評價標準;并加強實驗室安全宣傳和培訓。筆者強烈建議將實驗室安全培訓納入必修課程,且進行嚴格的考核,而不是以講座的形式開設。將理論課程和實驗、實習課程穿插結合,執行理論與實際操作結合的教學模式,并進一步加強教師隊伍建設,增加師資數量,引進一批具有創新思維的高層次人才。

合理運用授課軟件,充實授課方式。受疫情的影響,學生上課問題得不到很好解決,在各種線上授課軟件和平臺出現后,這些問題才得到逐步改善。以此為契機,是否可將一些理論性基礎知識、科普基礎知識以線上的方式存儲在云端,方便學生隨時隨地學習和鞏固。

(二)掌握授課時機,關注學生需求

根據學生所需,調整專業相關課程開設時間。即,在學生最需要的時間開設,并給予學生思考和準備繼續深造的機會和時間,為學生指明前進方向,減少學生迷茫,增強其社會責任感和使命感,深刻體會“綠水青山就是金山銀山”這一生態理念。比如,文獻檢索類課程至少應在大二和研一時開設,且設為必修課,學時相應增加至30個學時以上;專業認知和生產實習等相關課程應貫穿于大學全過程。一些高校在學生大三時開設“水污染控制工程”這門專業課程,卻安排學生大四才到污水處理廠等地方進行認知實習。筆者認為這種安排極不合理,主要有兩個原因:一是兩者之間關系密切,但其安排卻存在較長的時間差,這會導致學生無法將專業理論原理和實際操作知識對應起來,出現“學過或者看過就忘”的現象;二是水污染控制工程等方面的專業理論知識較枯燥單調,學生從中較難洞悉和明了專業相關研究,這無疑加大了他們在工作和考研之間抉擇的難度,迷茫于今后的方向。

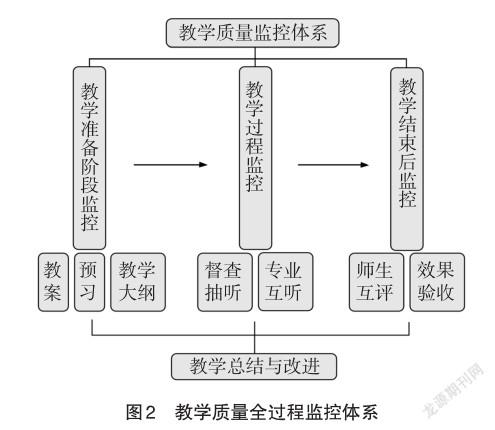

(三)監控教學質量,提高師生熱情

監控教學質量至教學工作的方方面面,構建“透明、公開、公平、公正、及時”的教學質量評價體系,提高任課教師教學和學生學習的熱情,并關注大學生心理健康問題,做到“思學生之所思,慮學生之所慮”。組建各級教學督查小組,分別在課前、課中和課后對任課教師的教學進行全過程監控和評估(見圖2)。課前,對教師的教案、學生的預習情況,以及教學大綱等進行檢查;上課期間,各級督查小組隨機抽聽、專業教師互相聽課,并反饋教學意見給任課教師;課后,任課教師與學生進行教學互評:一方面,教師對學生作業、考試成績、上課內容掌握程度等學習情況進行評估,另一方面,學生對教師的授課方式和內容進行評價。

在就業壓力和新冠肺炎疫情影響下,除了實驗室安全問題,大學生的心理問題也日益突出[8,9]。除傳授環境科學專業知識和給予學生適當的心理疏導外,還應多次組織學生進行社會實習和社會實踐。研究指出,社會實習和社會實踐能夠幫助大學生深入了解社會、思考職業選擇,提高他們的自信心和心理承受能力[10],增強他們分析問題和解決問題的能力。

結語

在高校擴招的大背景下,筆者分析了高校環境科學專業課程設置中的問題,就如何提高學生的科研競爭力、主動性和積極性,增強學生對本專業的認知和社會責任感等方面提出了自己的一些建議和構想。教育事業重如山,需大家的共同努力。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.2019年全國教育事業發展統計公報[R/OL].(2020-05-20)[2021-04-23]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202005/ t20200520_456751.html.

[2]張學勝,王寧,劉丙祥,等.淺談環境科學專業野外認知實習教學的一些思考——以安徽大學環境科學系黃山實習為例[J].課程教育研究,2018(41):217-218.

[3]黃菊文,賀文智,徐竟成,等.環境科學專業認識實習教學體系構建與實踐[J].實驗室研究與探索,2011,30(9):165-167.

[4]警鐘長鳴!回顧近年國內高校實驗室安全典型事故[EB/OL].(2020-07-16)[2021-04-23].https://www. sohu.com/a/408016460_684748.

[5]邴杰,郝曉冉,李小蒙,等.高校生物學實驗教學中心安全教育課程建設探究[J].實驗室科學,2018,21(2):221-224.

[6]苗博,程海娜,申麗,等.《微生物學實驗》教學改革與探索[J].科技創新導報,2018,15(9):234-235.

[7]劉丙祥,李玉成,孫丙華,等.“大地質”背景下高校地質學專業生態地質學課程教學探討[J].生物學雜志,2017,34(2):124-127.

[8]許慶斌,張冠群,楊小東,等.新冠肺炎疫情下大學生就業心理問題研究[J].科學咨詢(科技·管理),2021(4):163-164.

[9]SHEN Jie. Research on the new path of college studentsmental health education under the network[J]. Advances in higher education,2021,5(1).

[10]郭紅雨.大學生心理健康素質教育淺議[J].科技風,2021(10):164-165.

Analysis on the Course Setting of Environmental Science Majors in Colleges and Universities

PAN Xiao-xue, ZHANG Xue-sheng, LI Yu-cheng

(School of Resources and Environmental Engineering, Anhui University, Hefei, Anhui 230601, China)

Abstract: Environmental science is an emerging subject which integrates with geography, physics, chemistry and biology. It mainly focuses on the study of the causes of environmental pollution, the law of the evolution of environmental pollution, the influence of human activities, and the ways and methods of sustainable development. Based on the status quo of the course setting of environmental science major, the practical experience, and the survey results, this paper analyzes the problems in the ability training of students in colleges and universities, including their interest, sense of social responsibility, literature retrieval ability, professional cognition, practical ability, and safety awareness. Then it puts forward the corresponding solutions. The study tries to provide some suggestions and ideas for the curriculum setting of environmental science major in Chinese colleges and universities.

Key words: colleges and universities; environmental science; course setting of the major; solutions