四肢骨折手法復位后中西醫結合治療對骨折恢復的作用

李自強 趙中明 鄧樺

摘要:目的 探究四肢骨折手法復位后采取中西醫結合治療的效果及對骨折恢復的影響。方法 將2020.01~2020.12本院骨傷科門診及住院部收治的149例四肢骨折患者納入研究,均接受手法復位治療,并根據拋硬幣法分為對照組71例,手法復位后采取常規西醫治療;治療組78例,手法復位后采取中西醫結合治療,觀察兩組間骨折愈合時間、治療前(手法復位后當天)、治療后(隨訪3個月后)骨生化指標、生活質量(SF-36)評分的差異。結果 骨折愈合時間比較,治療組短于對照組(P<0.05);骨生化指標比較,治療后,治療組血清堿性磷酸酶(ALP)水平高于治療前(P<0.05),且高于同時期的對照組(P<0.05);SF-36評分比較,治療后,治療組高于治療前(P<0.05),且高于同時期的對照組(P<0.05)。結論 四肢骨折手法復位后中西醫結合治療可強化治療效果,促進患者骨折愈合及骨生化指標的恢復。

關鍵詞:四肢骨折;手法復位;中西醫結合;骨折恢復;堿性磷脂酶

【中圖分類號】R683.4 【文獻標識碼】A 【文章編號】1673-9026(2022)03--01

四肢骨折常包括肘關節骨折、踝關節骨折等,多由外力因素所致,表現為骨折處的疼痛、腫脹及功能障礙,給患者的日常生活及工作帶來嚴重影響[1]。手法復位是治療四肢骨折的傳統方法,術后還需結合積極的抗炎、鎮痛、改善循環、康復訓練等治療。但長期的臨床實踐發現,單一西醫治療周期較長,同時結果存在局限性。隨著臨床研究的不斷深入,中西醫結合治療的優勢日益突出。中醫認為四肢骨折后筋傷脈損,營血離經,氣血瘀滯,導致脈絡阻滯不通,發為疼痛、腫脹等,故治療可以活血化瘀、消腫止痛為法。基于上述背景,本文對醫院收治的149例四肢骨折手法復位術后患者進行研究,將西醫治療與中西醫結合治療進行對比,旨在探索中西醫結合治療的優勢。

1 資料與方法

1.1一般資料

對2020.01~2020.12于本院骨傷科門診及住院部接受手法復位治療的149例四肢骨折患者進行研究,根據拋硬幣法進行分組,包括對照組71例,治療組78例。納入標準:均符合四肢骨折相關中西醫診斷標準[2-3];無手法復位禁忌證;無藥物過敏史;均為單側肢體骨折、新鮮骨折;本人或家屬知情同意本研究。排除標準:病理性骨折;妊娠、哺乳期女性;開放性骨折;伴血液系統疾病;伴嚴重的心腦血管疾病;骨折愈合延遲者。對照組:男39例,女32例;年齡5~80歲,平均(56.52±5.79)歲;上肢骨折42例,下肢骨折29例。治療組:男45例,女33例;年齡5~80歲,平均(56.78±5.83)歲;上肢骨折53例,下肢骨折25例。兩組一般資料對比無差異(P>0.05)。

1.2 方法

149例患者均接受手法復位治療:行常規的X線片、CT檢查,明確手法復位的手法;根據影像學資料顯示的骨折類型和移位情況,在順應骨折應力的原則上,采取反折、回旋、端提、撩正、分骨、扳正等手法進行復位;復位后拍X片確定骨折復位良好,使用夾板或石膏進行外固定。

對照組:手法復位后進行常規西醫治療,包括抗炎、改善循環、康復鍛煉等,同時予艾瑞昔布片(廠家:江蘇恒瑞醫藥;批準文號:國藥準字H20110041;規格:100mg/片)100mg/次口服,2次/d。根據患者病情制定各種藥物的治療周期,每月隨訪。

治療組:在上述治療基礎上,加用中藥燙療方燙熨治療。藥方組成:黃柏15g,川芎 30g,大黃15g,海桐皮30g,威靈仙20g,獨活20g,當歸30g,防風20g,川木通40g,澤蘭20g,黃芪30g,白芷30g,茯苓20g,桂枝20g,元胡20g,甘草15g,羌活20g,紅花20g,透骨消20g,青皮20g,枳殼25g,炒梔子20g,黃芩20g。取上述藥方,打粉后裝入布包中,在鍋中加入適量清水蒸煮藥包10min,取出冷卻至40℃,于患肢周圍作燙熨治療,15min/次。連續治療15d。每月隨訪。

1.3 觀察指標

以骨折愈合時間、治療前后骨生化指標、生活質量變化完成對治療效果的評價。①骨折愈合標準:局部無壓痛、無縱向叩擊痛、無異常活動,X線片顯示骨折線模糊,有連續骨痂通過,解除外固定后,上肢可平舉1kg重物持續1min,下肢可步行3min,且達到或超過30步,統計兩組的骨折愈合時間。②骨生化指標:于治療前(手法復位后當天)、治療后(隨訪3個月后)在患者空腹狀態下采集肘靜脈血3mL,經離心處理后得到血清,采用全自動生化分析儀及原裝配套試劑盒測定堿性磷酸酶(ALP)數值。③生活質量:于治療前、后采用簡明健康狀況調查表(SF-36)進行評估,包含生理功能、疼痛、精力、社會功能、總體健康等8個維度,線性化分為總分100分,生活質量與分值成正比[4]。

1.4 統計學處理

以SPSS21.0統計軟件進行分析,計數資料以%表示,采用χ2檢驗;計量資料以(x±s)表示,采用t檢驗,P<0.05代表差異有統計學意義。

2 結果

2.1 骨折愈合時間比較

對照組骨折愈合時間為(20.59±4.57)周,治療組為(15.36±3.72)周,比較有統計學差異(t=7.690,P<0.05)。

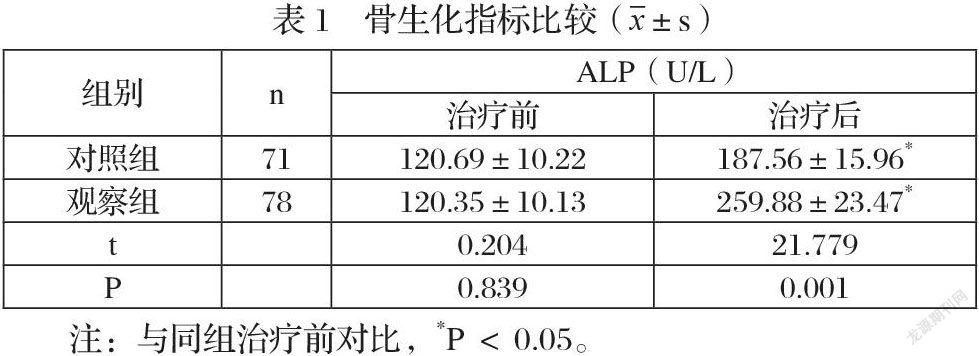

2.2 骨生化指標比較

治療后,治療組血清ALP水平較治療前升高(P<0.05),且升高幅度大于對照組(P<0.05),見表1。

2.3 生活質量比較

治療后,治療組SF-36評分較治療前升高(P<0.05),且升高幅度大于對照組(P<0.05),見表2。

3 討論

近些年在多因素的影響下,四肢骨折的發病比例不斷增加。四肢骨折不僅會給患者帶來巨大的疼痛,隨著病情發展還可引發感染、關節僵硬、靜脈血栓等問題,故采取積極有效的治療尤為重要。手法復位外固定是臨床廣泛應用的治療方案,通過矯正骨折處移位并進行藥膏固定,可減輕疼痛,促進骨折愈合;但愈合時間較長,同時術后存在腫脹、疼痛等情況,還需對癥治療。隨著中醫學的不斷發展,中西醫結合治療成為骨折的重要治療方案。本研究在手法復位術后采取中西醫結合治療方案,取得較高的療效。

中醫認為四肢骨折屬“筋傷”“傷骨”等范疇,傷動經絡,血行不通,郁結不散,發為腫痛,或腎不主骨,導致骨折愈合慢,治療應以活血化瘀、消腫止痛、舒筋通絡等為主要原則。由于中藥燙療方中的舒筋通絡類中藥及活血化瘀類中藥可促進局部血液循環,加速炎性滲出物吸收;同時通過熱力作用提高皮膚的滲透作用,可刺激關節周圍的血管神經,加速手法復位術后的軟組織修復功能鍛煉,進一步改善肌力,加速血液循環而促進水腫吸收;并能對抗肢體廢用性改變、加速骨痂生長;中藥熏洗和功能鍛煉聯合應用時可更好地促進腕關節周圍炎癥消退,緩解疼痛,增加握力,提高關節功能和活動范圍[5]。本研究結果顯示中西醫結合組骨折愈合時間短于單一西醫組,說明中西醫結合治療可促進骨折愈合。隨著研究的深入,發現ALP來源于骨細胞,可反映骨細胞活性及骨形成[6]。本研究結果顯示治療后,中西醫結合組血清ALP水平、SF-36評分均較治療前升高,且高于同時期的單一西醫組,進一步說明中西醫結合治療在促進骨折恢復、改善生活質量方面的優勢。燙療方可促進骨折愈合,改善患者手法復位后的疼痛、肢體腫脹等癥狀,并改善骨生化指標,最終有利于患者生活質量的提升。在既往的研究中,發現通過中西醫結合治療,可縮短患者的骨折愈合時間,并改善生活質量評分,與本研究結果相似,證實中西醫結合治療在促進骨折恢復上有著重要作用[7]。

綜上所述,中西醫結合治療可強化治療效果,促進四肢骨折手法復位術后患者骨折恢復,并改善其生活質量。

參考文獻:

[1]曹偉,焦陽,臧怡寧.橋接組合式內固定術治療四肢骨折對血清NGF、ALP影響[J].淮海醫藥,2021,39(3):263-265.

[2]王和鳴.骨科學[M].北京:北京科學技術出版社,2007:102-103.

[3]何孝國,曹建斌.中醫骨科學[M].北京:中國科學技術出版社,2007:56-57.

[4]唐承杰,劉晶晶.橋接組合式內固定系統對復雜四肢骨折患者肢體功能恢復及生活質量的影響[J].實用醫院臨床雜志,2020,17(4):253-256.

[5]向往,程亞博,陳柯屹,等.橈腕中藥熏洗及功能鍛煉輔助腕關節鏡下松解治療橈骨遠端骨折術關節僵硬對患者腕關節功能的影響[J].四川中醫,2021,39(4):157-160.

[6]張平超,茅宇侖.四肢骨折術中骨折端血腫回植對患者骨折愈合及骨生化指標的影響[J].重慶醫學,2021,50(15):2620-2623.

[7]李長英.四肢骨折手法復位后中西醫結合治療對骨折恢復的作用探究[J].內蒙古中醫藥,2020,39(5):133-134.

1294500520353