高中生腸易激綜合征現狀調查及影響因素研究

王明秀,張鈞凱,徐煒,范曉潔,李飛,鄧國英

腸易激綜合征(irritable bowel syndrome,IBS)是一種全球范圍內流行的常見的功能性腸道疾病,主要表現為反復發作的腹痛、腹脹、排便習慣改變,并伴有糞便性狀改變[1]。根據大便性狀可將IBS 分為4 種亞型:便秘型(IBS-C)、腹瀉型(IBS-D)、混合型(IBS-M)和不定型(IBS-U)[2]。其診斷可依據羅馬Ⅳ診斷標準[3],并需排除器質性疾病。

流行病學調查結果顯示,全球IBS 發病率約為11.00%,我國的發病率約為6.50%[1,4]。近年來,IBS 的發生率持續上升,已逐步引起多國學者的注意。如英國、新加坡、瑞典、日本等均對IBS 較為關注,相關流行病學資料及調查分析較為系統全面[5-8]。IBS 所致的反復腹痛、腹瀉等癥狀嚴重困擾患者的生活和工作。由于學習任務繁重、精神壓力較大以及其他多方面的因素,高中生較易出現腹痛、腹瀉、腹部不適等癥狀,IBS 已成為高中生發生率較高的亞健康問題之一[9]。然而國內高中生IBS 研究尚處于初級階段,缺乏大規模、多點多地區的流行病學調查對其特征進行報道和分析,以指導相應 治療。

本研究擬通過問卷調查了解IBS 在國內高中生中的流行病學情況,并對致病因素進行分析,為合理制定IBS 的防治、保健策略和措施提供科學依據。

1 對象與方法

1.1 調查對象 2020 年7—8 月,采用整群隨機抽樣調查方式,根據經濟發展水平及研究的可行性,選擇一線沿海城市、中部地區、西部地區以及澳門特別行政區的高中生作為研究對象,包括上海市寶山區、上海市楊浦區、上海市普陀區、上海市閔行區、河南省開封市禹王臺區、河南省周口市淮陽區、河南省商丘市梁園區、河南省信陽市浉河區、青海省西寧市海湖新區、青海省海東市樂都區、青海省海北藏族自治州、青海省果洛藏族自治州、澳門特別行政區。最小樣本量通過以下公式計算:N=Z2×〔P(1-P)〕/E2,其中Z=1.96(選取95%作為可信區間),P 是預計患病率,參考既往發表的調查研究數據[10],選取P=16.80%,E=0.1×P。考慮到樣本回收問題及結果統計問題,分發樣本量設定為5 200 份。納入標準:所有在讀高中生。排除標準:近一個學年內休學一個學期以上者。共5 046 名學生接受問卷調查,回收有效問卷4 793 份,回收有效率為95.00%。本研究調查方案經上海市第一人民醫院倫理委員會審查并通過(2021KY009),符合赫爾辛基宣言倫理準則。

1.2 研究方法 本研究屬于橫斷面調查。通過問卷調查收集研究對象的一般人口學特征、IBS 患病情況、精神因素、睡眠障礙、生活習慣等指標,問卷內容根據前期調研、參考已有文獻報道后整理形成[11-13],分為5 個部分。具體調查內容包括:(1)人口統計學信息:性別、年級、學校所在地區、學校類型、選科方向;(2)IBS 患病情況:采用羅馬Ⅳ診斷標準;(3)癥狀自評量表(SCL-90 量表):抑郁、焦慮、人際關系敏感;(4)生活習慣:食用辛辣食物、跳餐、飲酒;(5)睡眠障礙:由研究對象根據自己的主觀感受對睡眠環境進行判斷,并采用匹茲堡睡眠質量指數(PSQI)量表進行調查。

羅馬Ⅳ診斷標準:反復發作的腹痛,至少1 d/周(最近3 個月內發作),并有下列2 種或以上癥狀(要求:1 種或以上癥狀在本次診斷前6 個月已出現,最近3 個月出現2 種或以上癥狀):(1)出現與排便有關癥狀;(2)排便頻率發生改變;(3)糞便性狀發生改變[14]。

SCL-90 量表:以SCL-90 量表中的抑郁(13 個條目)、焦慮(10 個條目)、人際關系敏感(9 個條目)評估被調查者的心理狀況。每個條目包括沒有、很輕、中等、偏重、嚴重5 個選項,由被試者根據主觀感受進行選擇,5 個選項分別計1~5 分,各條目選項的分數相加并除以條目數得到因子分。因子分<1 分為正常,1~2 分為亞臨床狀態,>2 分則達到臨床狀態[15]。

食用辛辣食物和跳餐發生頻率的分度標準:幾乎不或偶爾:≤2 次/周;有時:3 次/周;經常或總是:≥4 次/周。

飲酒發生頻率的分度標準:幾乎不:<1 次/周;偶爾:1次/周;有時:3 次/周;經常:4 次/周;總是:≥5 次/周。

PSQI 量表:PSQI 量表由19 個自評和5 個他評條目構成,其中第19 個自評條目和5 個他評條目不參與計分。所有的條目分為主觀睡眠質量(1 個條目)、入睡時間(2 個條目)、睡眠時間(1 個條目)、睡眠效率(3 個條目)、睡眠障礙(9個條目)、服用催眠藥物(1 個條目)及日間障礙(2 個條目)7 個維度[16]。每個條目按0~3 分計分,累計各條目得分即為PSQI 總分,總分為0~21 分,得分越高表示睡眠質量越差[17]。以PSQI ≥7 分為界值,靈敏度為98.30%,特異度為90.20%(Kappa=0.89,P<0.01)[18]。

1.3 質量控制 對于未填寫核心問題是否存在IBS、未填寫完整的問卷和有明顯錯誤的問卷(即出現的錯誤并不是由于問題的選項造成),以及問卷的填寫結果存在明顯邏輯錯誤的問卷進行剔除。為確保問卷的效度,問卷時間控制在 20 min 以內。

1.4 統計學方法 數據錄入Excel 軟件(Microsoft Redmond,WA),采用SPSS 21.0 軟件進行統計學分析,采用單因素Logistic 回歸分析IBS 患病率與可能致病的影響因素間的相關性,以OR 值及其95%可信區間(CI)表示。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 IBS 發生情況 本研究累計發放并回收問卷5 046 份,有效問卷4 793 份。本研究調查的人群男∶女為1∶1.15。根據羅馬Ⅳ診斷標準,217 例(4.50%)發生IBS。

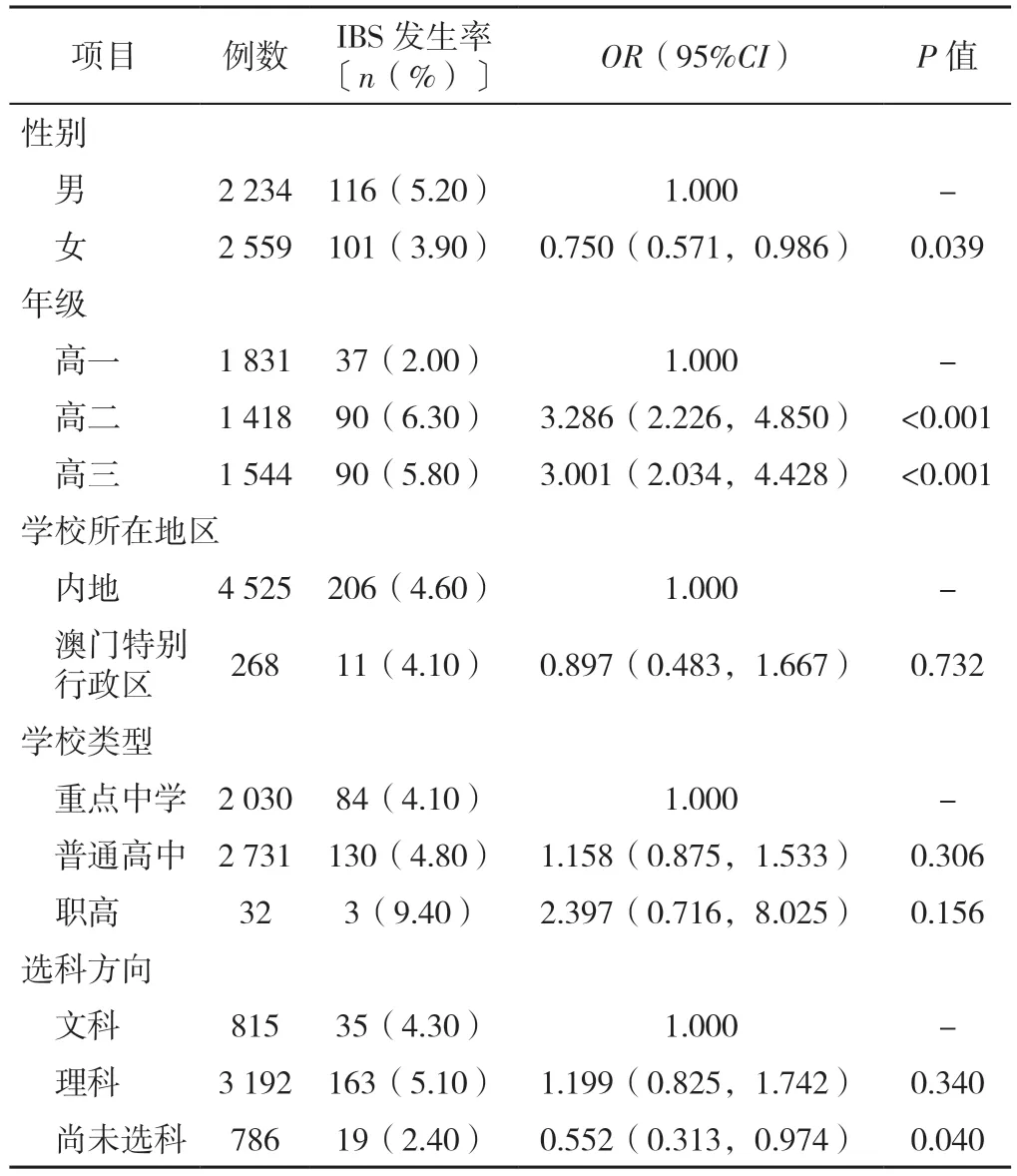

2.2 IBS 與人口統計學信息 高年級是高中生發生IBS 的危險因素(P<0.05),高二、高三年級IBS 發生率高于高一年級,差異有統計學意義(P<0.05);學校所在地區、學校類型不是高中生IBS 發生的危險因素(P>0.05),見表1。

表1 人口統計學信息對高中生發生IBS 的影響(N=4 793)Table 1 Influence of demographic factors on the occurrence of IBS in senior high school students

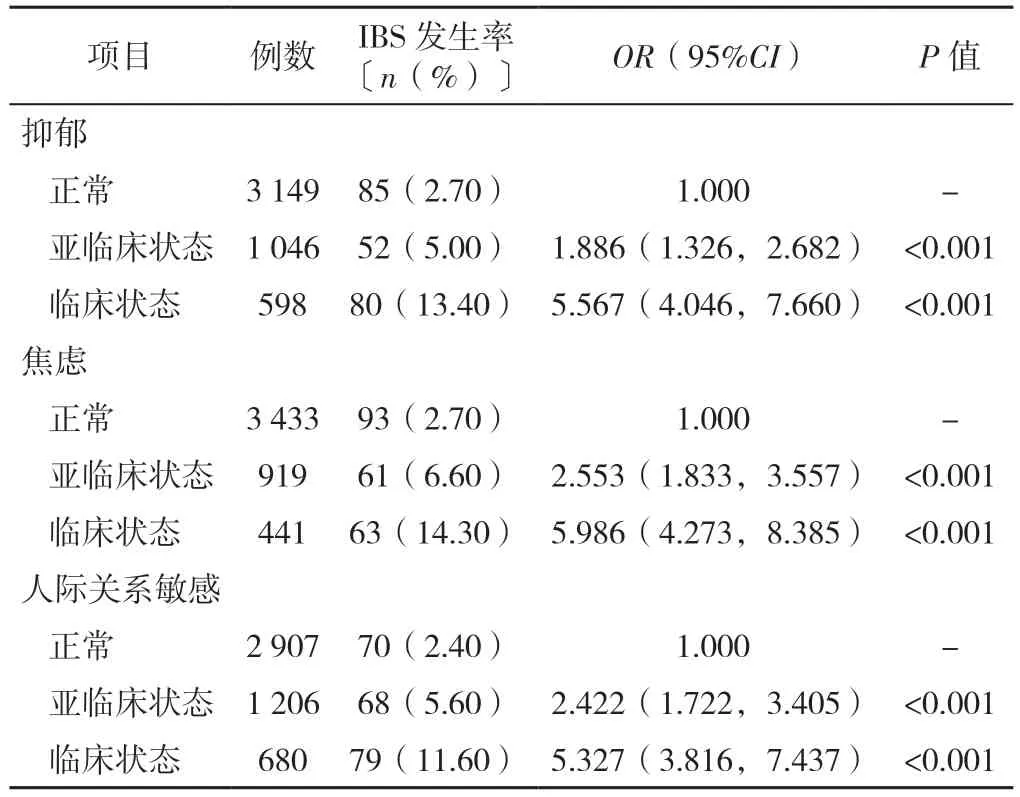

2.3 IBS 與SCL-90 量表 抑郁、焦慮、人際關系敏感是高中生發生IBS 的危險因素(P<0.05);其中亞臨床、臨床狀態的抑郁、焦慮、人際關系敏感者IBS發生率分別高于無抑郁、焦慮、人際關系敏感者,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 SCL-90 量表條目評分對高中生發生IBS 的影響(N=4 793)Table 2 Influence of mental problems and symptoms assessed by SCL-90 scale on the occurrence of IBS in senior high school students

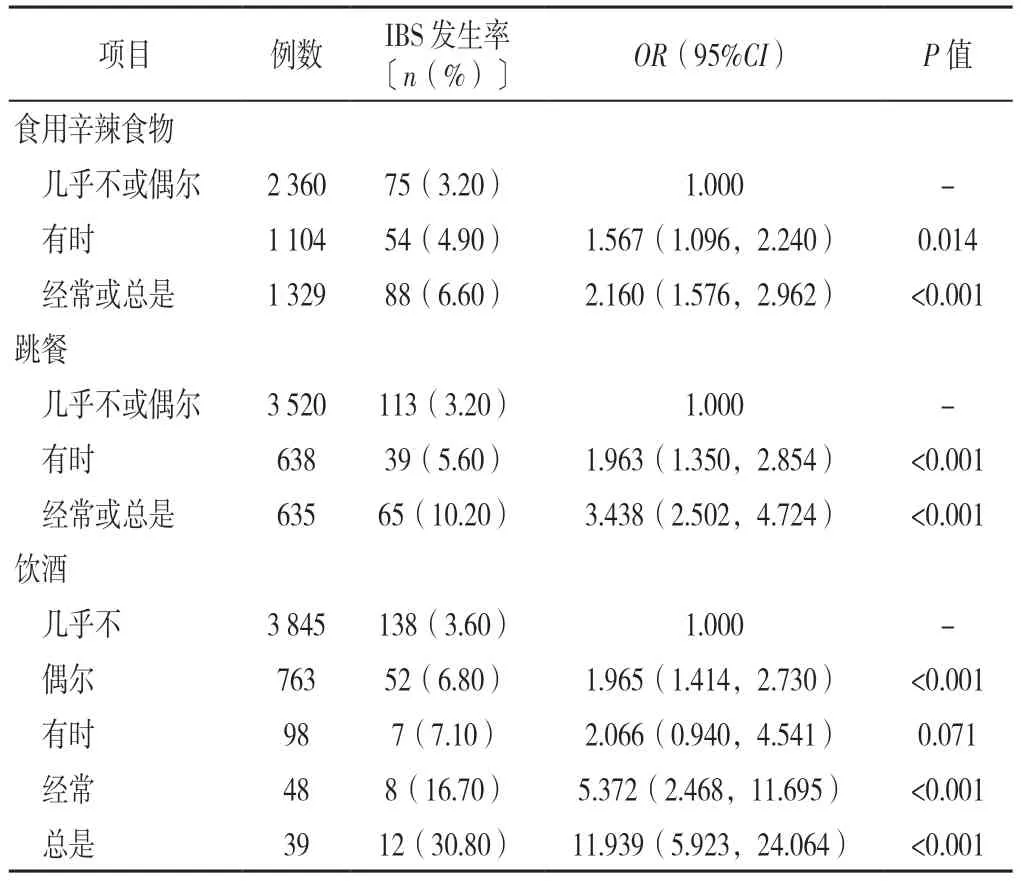

2.4 IBS 與飲食因素 食用辛辣食物、跳餐、飲酒是高中生發生IBS 的危險因素(P<0.05);其中有時、經常或總是食用辛辣食物、跳餐IBS 發生率高于幾乎不或偶爾食用者,偶爾、經常、總是飲酒者IBS 發生率高于幾乎不飲酒者,差異均有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 飲食因素對高中生發生IBS 的影響(N=4 793)Table 3 Influence of dietary factors on the occurrence of IBSin senior high school students

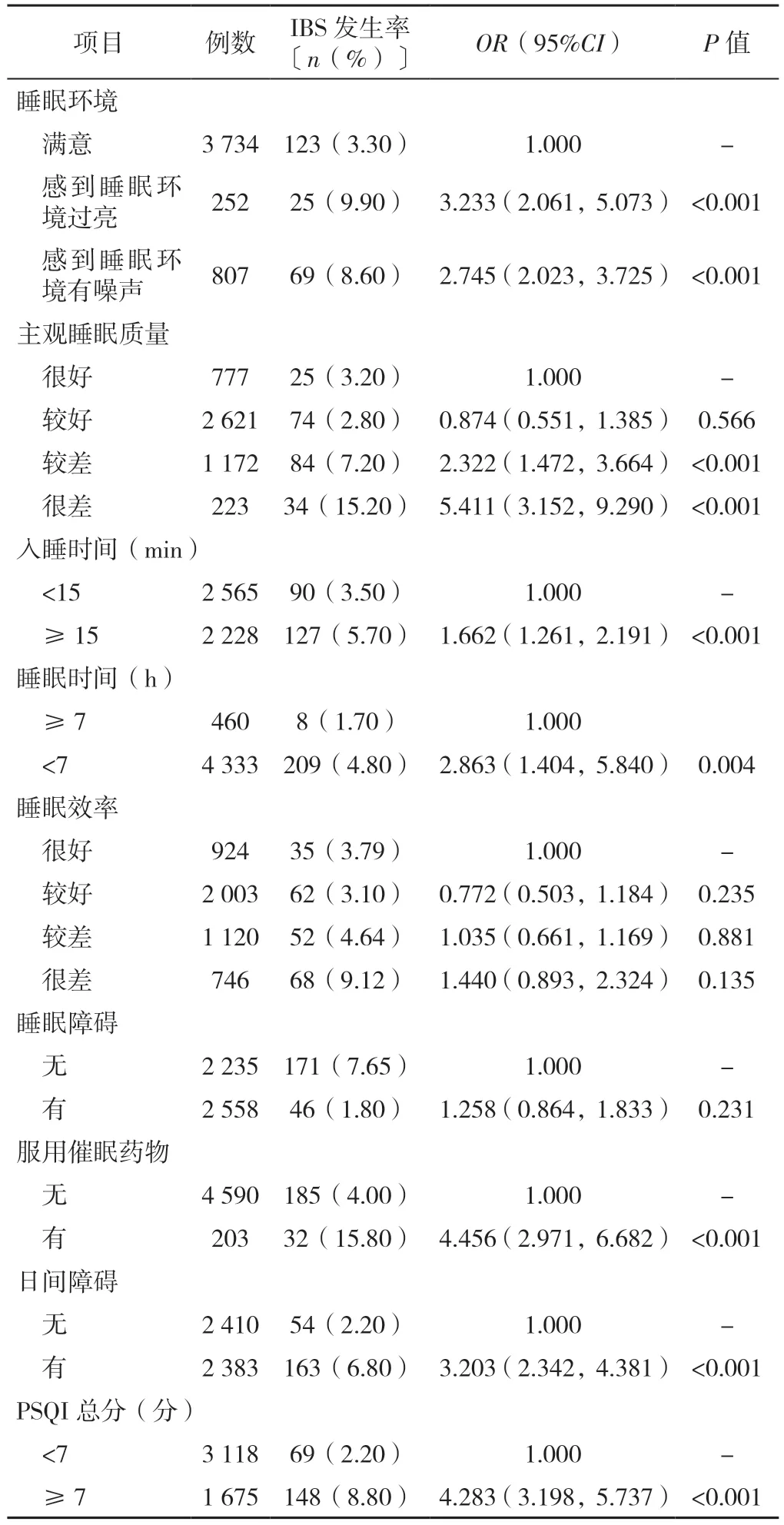

2.5 IBS 與睡眠障礙 睡眠環境過亮和有噪聲、主觀睡眠質量較差和很差、入睡時間≥15 min、睡眠時間<7 h、服用催眠藥物、有日間障礙、PSQI 總分≥7 分是高中生發生IBS 的危險因素(P<0.05);其中感到睡眠環境過亮、感到睡眠環境有噪聲者IBS 發生率高于對睡眠環境滿意者;主觀睡眠質量較差、很差者IBS 發生率高于主觀睡眠質量很好者;入睡時間≥15 min 者IBS 發生率高于入睡時間<15 min 者;睡眠時間<7 h 者IBS 發生率高于睡眠時間≥7 h 者;服用催眠藥物者IBS 發生率高于無服用者;有日間障礙者IBS 發生率高于無日間障礙者;PSQI 總分≥7 分者IBS 發生率高于PSQI 總分<7 分者,差異均有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 睡眠障礙對高中生發生IBS 的影響(N=4 793)Table 4 Influence of sleep disturbance on the occurrence of IBS in senior high school students

3 討論

本研究結果顯示,國內高中生IBS 發生率為4.50%,低于部分國外同期調查結果[19-20],可能是調查人群不同、調查方法不同等原因導致。相關性分析結果顯示,IBS 發病與人口統計學因素、SCL-90 心理因素、飲食因素、睡眠障礙等方面均關系密切。

3.1 IBS 與人口統計學因素 既往結果表明,女性IBS 發生率顯著高于男性[21]。本研究結果顯示,IBS 的患病率男性(5.2%)高于女性(3.9%),提示女性是IBS 的保護因素,與既往結果不符。原因可能是本次調查研究對象群體主要為高中生,年齡集中在15~19 歲,激素水平不穩定。且本研究所納入的對象分別來自上海、青海、河南、澳門特別行政區4個地區,可能存在遺傳、環境、心理和文化因素等方面的復雜相互作用,所以表現出的性別差異與以往不同。此外,IBS患病率與年級呈現明顯的相關性,很可能是因年級升高,學業壓力和精神負擔也更重所致。

3.2 IBS 與SCL-90 心理因素 本研究結果表明,抑郁、焦慮和人際關系敏感均增加IBS 的發生率。抑郁、焦慮等可以加重患者的腸道癥狀,嚴重影響患者的生活質量,與ZHU 等[22]和QIN 等[23]研究結論一致。當代社會,高中生面臨的學業壓力日益增大,導致高中生焦慮、抑郁、人際關系敏感的發生率增加。既往研究表明,當精神壓力過大時,下丘腦-垂體-腎上腺皮質軸被激活,導致皮質類固醇等激素和細胞因子的分泌水平增加,從而誘導腸黏膜出現低度炎性反應和相應的免疫應答,繼而破壞腸道防御屏障,導致胃腸動力紊亂和內臟超敏反應,引起相應的臨床癥狀[24]。

3.3 IBS 與飲食因素 食用辛辣食物、飲酒和跳餐是高中生發生IBS 的危險因素。既往研究數據顯示,20%~70%的IBS患者存在食物不耐受現象[25]。并且相比正常進食習慣IBS 患者,跳餐、晚餐時間過晚等不規律飲食習慣者的IBS 發生率增加3 倍以上[26],飲食不規律與IBS 發病呈正相關,本研究結果與之一致。

經常食用辛辣食物的高中生IBS 發生率較高。辣椒中富含的辣椒素會刺激人體降低痛覺閾值,進而引起腹痛不適等癥狀,而腹痛不適正是IBS 患者的典型癥狀表現。

酒精會影響胃腸道運動、吸收和黏膜通透性[27]。長期攝入酒精很可能會降低分布于胃腸道的一氧化氮合酶的表達,影響胃腸道運動及腸道黏膜通透性,引起腹痛、腹瀉等癥狀[28],從而導致IBS 的發生。飲酒頻率越高,IBS 發生率越高。

3.4 IBS 與睡眠障礙 本研究結果顯示,有睡眠障礙的高中生更易發生IBS,與BELLINI 等[29]和BANIASADI 等[30]研究結論一致。研究顯示,睡眠時長和好壞與其是否參加中高強度的鍛煉、視屏時間、膳食模式等有關[31-32]。高中生因學業壓力壓力較為繁重,精神長期處于緊繃狀態,且很少參加較高強度的鍛煉,睡眠質量較低。本調查結果顯示,34.9%的高中生PSQI 總分≥7 分,存在睡眠障礙問題。一方面,睡眠障礙會使下丘腦釋放因子、垂體釋放促腎上腺皮質激素,這些激素的紊亂直接導致胃腸道出現異常狀況,胃酸分泌過多,使得胃腸運動受到阻礙[33]。另一方面,睡眠障礙可促進IBS患者內臟高敏感,加重患者消化道癥狀的嚴重程度和頻率[34]。IBS 患者的睡眠結構與健康人群有所區別,這會直接導致腹痛加劇,增加IBS 患病的可能。

綜上所述,本研究所納入的高中生IBS 總體發生率為4.50%,其發生與高年級、抑郁、焦慮、人際關系敏感、飲食以及睡眠障礙等因素密切相關。因此關于如何降低高中生IBS發生率的問題,提出以下建議:加大對青少年體質健康的宣傳力度,開設廣泛適用的科普課程,讓健康意識深入人心。開設心理健康課程,定期舉辦心理健康教育講座,對高中生展開心理疏導,疏導高中生的焦慮情緒,減輕患者的軀體化癥狀。學生本人應養成良好的飲食習慣,堅持規律運動,提高體能、增強抗壓能力;規律作息,保證睡眠質量,通過多種方式防治IBS。本研究也存在不足之處:本研究采用單因素分析,未考慮其他混雜因素的影響,未來需進行更加嚴謹的設計以進一步驗證結論。

作者貢獻:王明秀、張鈞凱、徐煒、范曉潔、鄧國英進行文章的構思與設計;王明秀、張鈞凱、徐煒、李飛、鄧國英進行研究的實施與可行性分析;王明秀、徐煒、范曉潔、鄧國英進行數據收集;王明秀、范曉潔、鄧國英進行數據整理;王明秀、張鈞凱、鄧國英進行統計學處理、撰寫論文;王明秀、鄧國英進行結果的分析與解釋;王明秀、張鈞凱、李飛、鄧國英進行論文的修訂;王明秀、范曉潔、李飛、鄧國英負責文章的質量控制及審校;王明秀、徐煒、鄧國英對文章整體負責,監督管理。

本文無利益沖突。