聚焦新課標 應對新變化

○呂秀紅

課程標準是我國教育推進課程改革行動的指導性文件。2022 年4 月21 日,《義務教育語文課程標準(2022 年版)》(以下簡稱《課標(2022 年版)》)發布,成為未來教材編寫、教學活動開展和考試評價的依據。

為此,深度學習新課標,準確把握改革方向,使學生核心素養真正落地,成為我們當前最為重要的一項任務。各地紛紛組織針對新課程標準的系列培訓與學習,這無疑是給即將進入新學期的教師奉上的及時雨。

專家們的培訓與講座歸納起來主要圍繞三個方面展開,一是新課標新在哪里;二是新課標會給教學帶來哪些新的變化;三是我們應該如何應對這種變化。新在哪?有哪些變化?這兩方面我區的小學語文教師從4月21日開始就從各種平臺和各種專家講座中看到、聽到了不少,但仍然在某些方面有疑問。比如,如何應對新課標的變化?怎樣在教、學、評中落地?這些都是大家最為關注的。

一、關注核心素養

課程目標,是課程內容選擇、教學活動設計、學業質量確立的方向和依據。

此次新課標修訂,體現了課程目標的素養化,這是在1992年的雙基目標、2001年和2011年的三維目標的基礎之上提出的更加宏觀更加融合性的目標——核心素養。它包括四個方面:文化自信、語言運用、思維能力、審美創造。這四個方面與高中語文課程標準核心素養的四個方面——語言建構與運用、思維發展與提升、審美鑒賞與創造、文化傳承與理解總體意思是一致的。

最重要的變化是義務教育階段把文化自信放在了首位,這是因為義務教育階段是價值觀形成的重要階段,與學生的生活環境、學習內容有著直接的關系。核心素養的四個方面是一個整體,在教學過程中可以有側重,但是不能割裂開來。

關于文化自信,結合統編教材一年級的第一篇識字課文《天地人》和其他年級的古文學習、漢字書法來談優秀的傳統文化。

這就給教師提出了要求,每位教師都應該有豐富的文化積淀,了解天人合一的中國人的世界觀,讀一讀《論語》《孟子》,了解中國傳統文化的精髓,這樣我們在教學的時候,才能夠有底氣。

小學語文教科書,絕不是那種讀完了就可以扔掉的普通讀物,幼年時代埋下的種子、打下的根基,終有一天會生根發芽長成參天大樹。今年剛結束的全國的新高考Ⅰ卷,150 分的考題,有130 分的內容和中華傳統文化相關,這就是導向。

這促使我們思考,下一次我區的調研考試命題工作在方向引導和內容的選擇上,也應該盡可能地向這方面傾斜。

語言運用是語文學科的基礎。統編教材雙線組元所提煉出來的語文要素,其達成的過程即是學生語言運用的過程。

學生學詞學句、閱讀鑒賞、表達和交流的過程都是語言的建構和運用的過程。需要注意的是語言的建構需要把零散的知識系統化,要融會貫通。

比如五上第五單元的場面描寫和細節描寫、六上第二單元的點面結合寫場面、六下第一單元的詳寫和略寫,它們之間是有一定的聯系的,在語文學習過程中需要綜合運用這種知識和技能,進而提升語文素養。

思維能力,在語文學科的課程標準中是第一次提到。我們的教材中有很多的單元是培養學生的這種能力——聯想想象、分析比較、歸納判斷等。如教材中對人物形象的評價;對文中事物的描寫產生的聯想;由一種事物創造出另一種事物的思維;教材中的發現問題、分析問題、解決問題的思維單元……

審美創造,新教材從三年級開始,“關注有新鮮感的詞語和句子”“體會優美生動的語句”“體會文章準確生動的表達”“感受作品風趣的語言”等語文要素指向的都是審美。

二、增加學習任務群

學習任務群是義務教育課程標準提出來的一個新概念,它是課程內容最重要的組織與呈現方式。這是指在真實的情境下,確定學習主題,設計系列相關的學習任務。

學習任務群分為三個層面,第一層設“語言文字積累與梳理”一個基礎型學習任務群,第二層設“實用性閱讀與交流”“文學閱讀與創意表達”“思辨性閱讀與表達”三個發展型學習任務群,第三層設“整本書閱讀”“跨學科學習”兩個拓展型學習任務群。根據學段特點,學習任務群安排可有所側重。

可以說,學習任務群是今后教師進行教學設計的方向,具有情境性、實踐性、綜合性的特點。怎樣設計教學呢?在這里,我們看以五年級上冊民間故事單元的教學為例進行的如下任務群式的設計:

任務情境:民間故事傳承人。

學習任務:給低年級同學宣傳、推廣優秀民間故事。

典型的實踐活動:

1.閱讀課內外民間故事;

2.借助課文和詞句段運用學習創造性復述的方法;

3.借助課文和課外閱讀學習縮寫;

4.推介活動:講故事、畫海報、畫連環畫、排演劇本……

5.集中識字、寫字。

以上在宣傳、推廣民間故事的任務驅動下設計了五個學習任務。其中,第一條,要閱讀課文和“快樂讀書吧”中的中外民間故事;第二條,要借助課文《獵人海力布》學習怎樣變換人稱講故事,借助《牛郎織女》的學習,把簡略的情節說具體生動(語文要素、課后題);第三條,借助《牛郎織女》學習縮寫(語文要素、習作);第四條,在進行推介活動的時候,要進行講故事、畫海報、畫連環畫、排演劇本等活動。過程中的策劃、分組、閱讀、排演、合作,是學生綜合能力的體現。這就是任務群式的學習,要把握以下要素:大概念、大主題、大活動、顯性成果。

對教師和學生的要求也要明確。教師是學習活動的組織者和推進者,負責學習方法的點撥和歸納、學習問題的澄清和解答、學習資源的選擇和使用、學習思維的疏導和融通。學生是深度學習的主體,圍繞著具有挑戰性的學習主題,全身心積極參與、體驗成功、獲得發展。

這是單元整體任務群式的教學設計。單篇的課文同樣可以進行這樣的設計,把握好“用語文來做事”的理念。如詩歌的教學,我們可以設計參加詩歌朗誦會的情境,循序漸進地進行詩歌的朗讀、理解、拓展、創寫等任務。

總之在語文要素的統領之下,任務群式的教學更能激發學生主動探究的興趣、體驗成功、發展思維能力,但在落實某個任務群中的某一個方面的時候,不必推倒重來,實實在在地利用好教材是最基本的。

三、教、學、評漸趨一體化

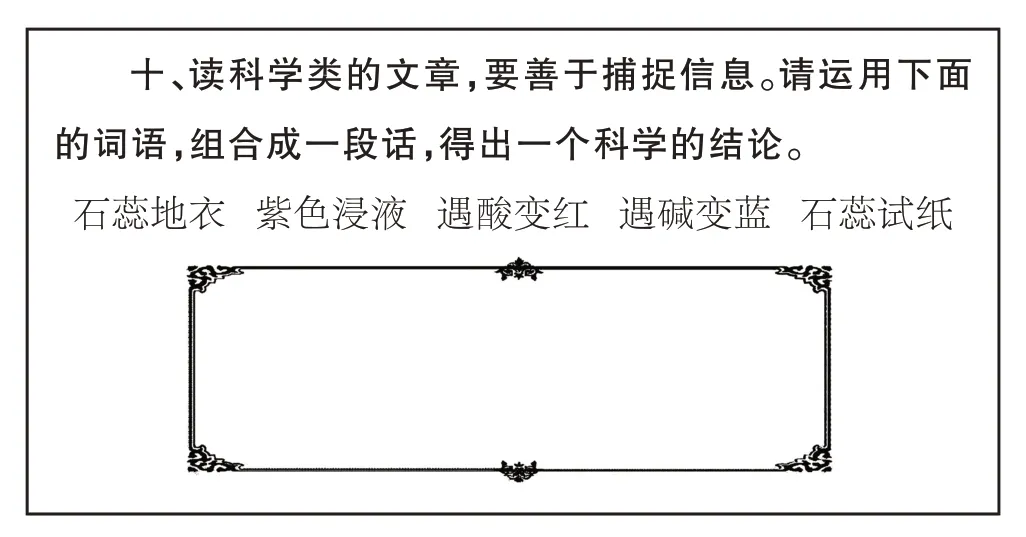

任務群式的教學方式讓我們感受到教、學、評都以問題解決為出發點。《課標(2022 年版)》明確命題要求“考試命題應以情境為載體,依據學生在真實情境下解決問題的過程和結果評定其素養水平。”“問題或任務是題目的主體部分。”這就對命題者提出了較高的要求。比如今年清苑區小學畢業班綜合素質評價試卷中有一道這樣的試題:

這道試題來源于六年級下冊課文《真理誕生于一百個問號之后》。學習此文,需要引導學生體會課文用具體事例證明觀點的寫法(語文要素),試題中反映了波義耳發現植物酸堿反應并發明石蕊試紙的過程,并且反映了事例本身在寫法上的邏輯順序(課后題)——觀察現象、提出問題、發明或發現。學生在完成寫一段話的任務驅動之下,合理地運用語言文字,獲取有價值的信息,清楚有條理地表達,同時體現了在語文活動中的跨學科學習。

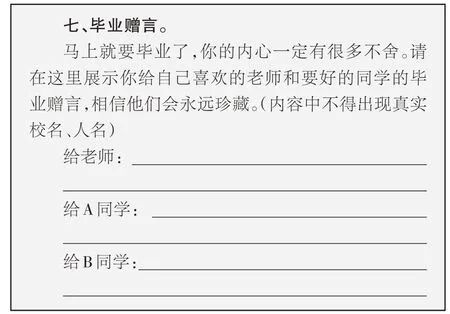

再如一道六年級試題:

這樣,從學生的生活出發,在真實的情境下解決問題、完成任務,開放性地發展語言、運用語言,提升學生的綜合素養,起到一定的導向作用。

《課標(2022 年版)》頒布之后,很多教師仍然有許多理解不到位、運用有困難的地方,相信每一位小學語文教師都會有這樣的感受。所以,我們可以給自己提出這樣的任務:第一,是學習;第二,是學習;第三,還是學習。