中國稻漁種養系統水稻產量差及影響因素的整合分析

張丁月 張衛峰 曹玉賢 朱建強 郜紅建 葉新新 侯俊

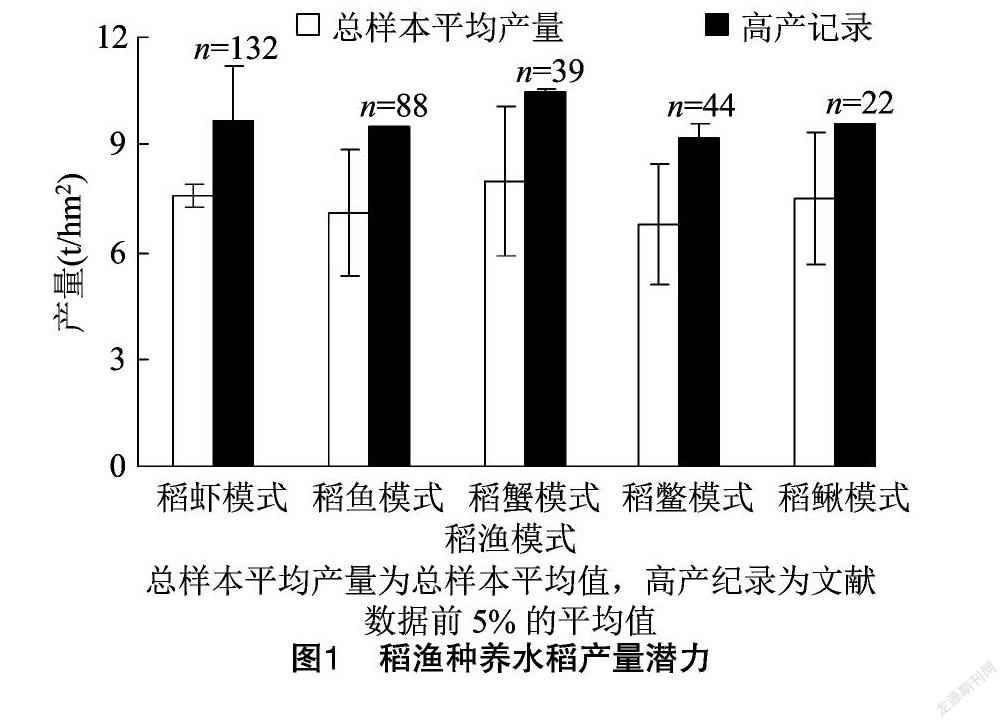

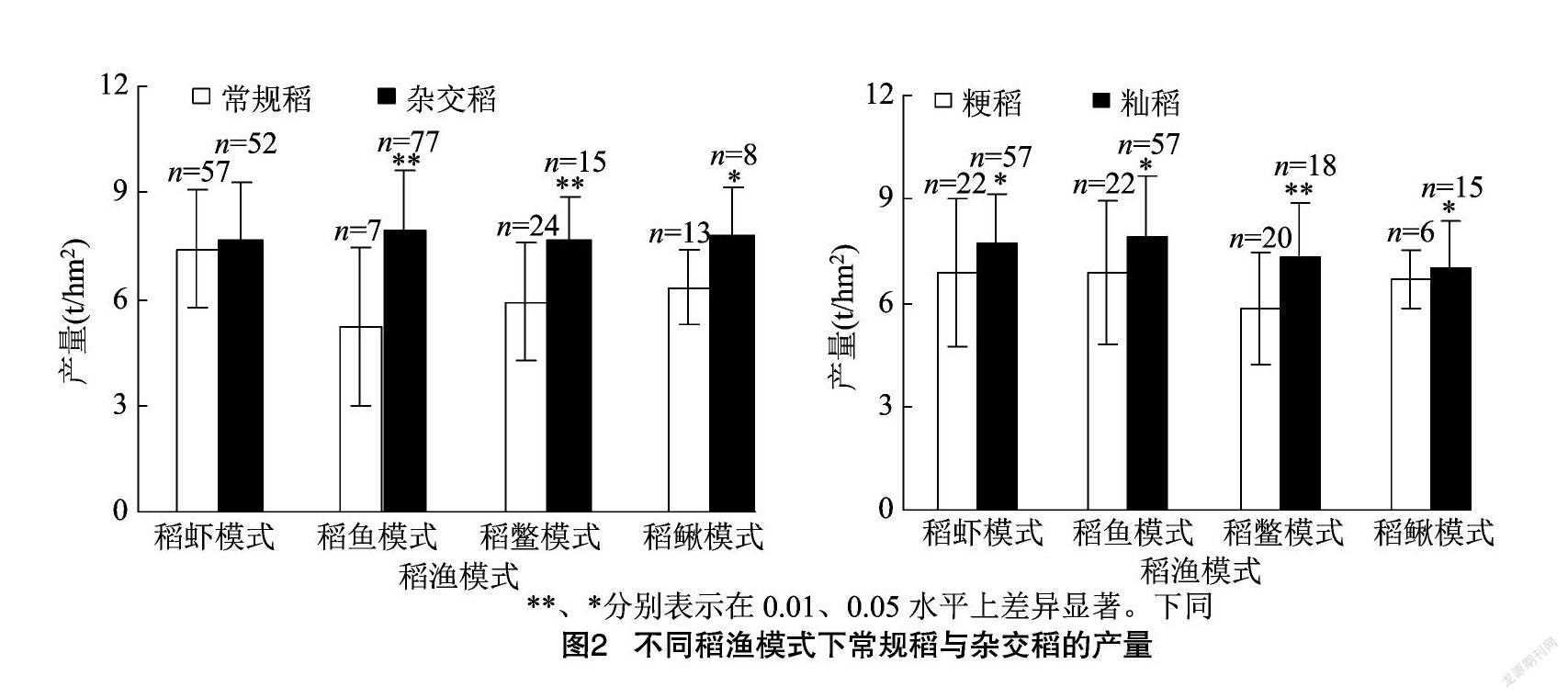

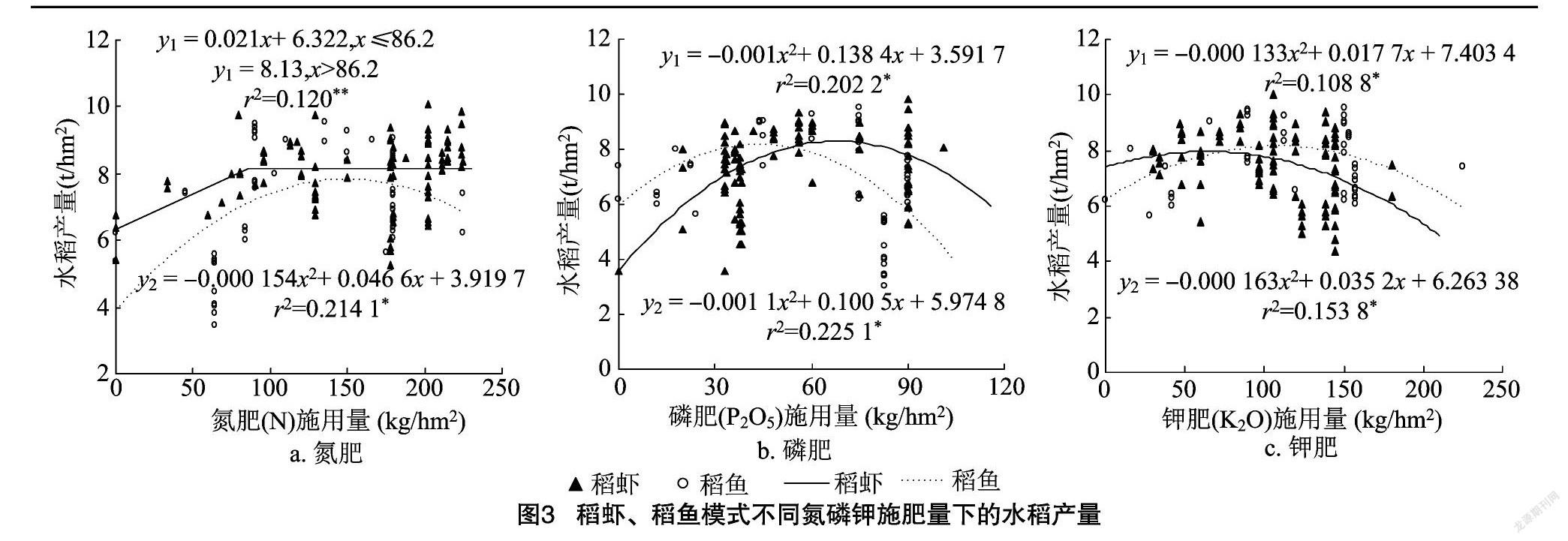

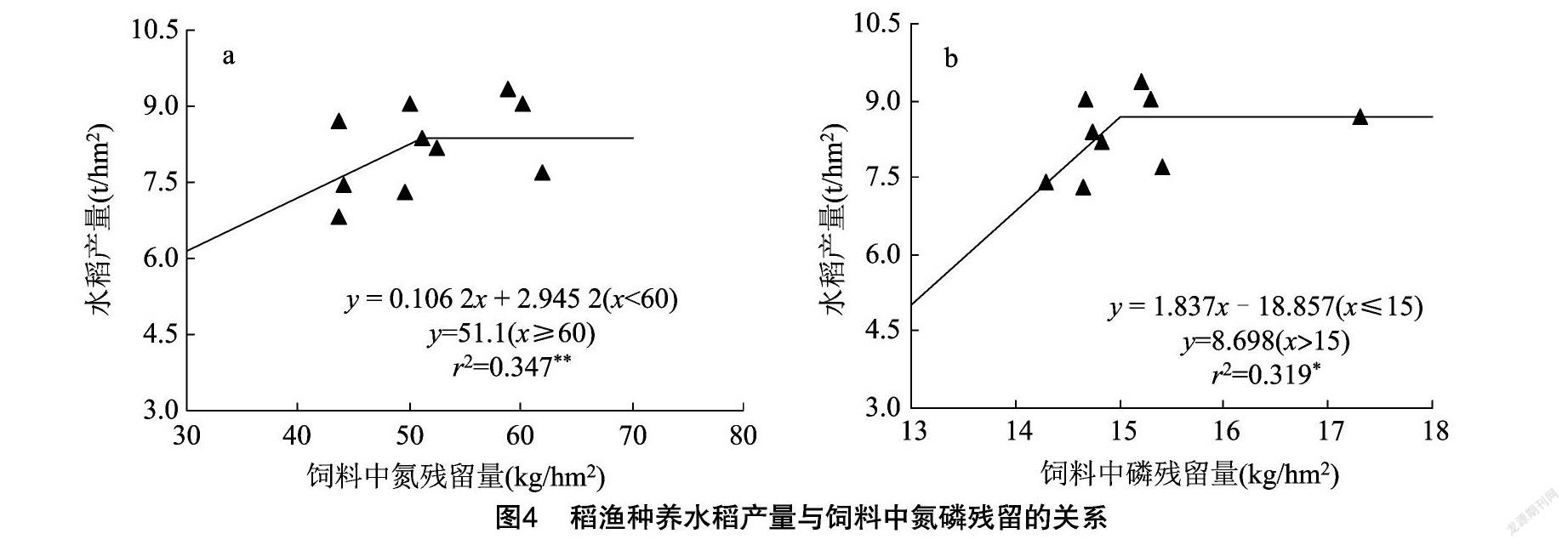

摘要:為了揭示稻漁種養系統生產潛力和制定高產高效栽培措施提供科學依據。從中國知網和 web of science等2個數據庫,分別以稻漁(包括稻蝦、稻魚、稻蟹、稻鱉、稻鰍)、施肥、產量、種植密度、種植方式、 rice-fish、rice-crayfish、rice-crab、rice-turtle、rice-loach、yield、variety、seeding density、planting pattern、fertilizer and China等為關鍵詞檢索,共收集目標文獻108篇。總結稻漁系統水稻的產量潛力和產量差,通過分析品種、施肥量、種植密度、種植方式和飼料氮磷殘留對稻漁系統水稻產量的影響,闡明稻漁種養系統水稻產量差的影響因素及縮小產量差的途徑。結果表明,當前我國稻漁系統產量潛力較大,稻蝦、稻魚、稻蟹、稻鱉、稻鰍模式水稻高產紀錄分別為9.64、9.46、10.47、914、9.62 t/hm2,總樣本平均產量分別實現了潛力產量的79%、75%、76%、74%、78%,其中水稻品種、種植密度和施肥量是產量差的主要限制因素。稻蝦模式氮磷鉀最優施肥量分別為86.2、69.2、66.5 kg/hm2,稻魚模式分別為151.3、457、108.0 kg/hm2;雜交稻的稻蝦、稻魚、稻鱉和稻鰍模式水稻產量比常規稻增加3.9%~50.6%;秈稻產量在稻蝦、稻魚、稻鱉和稻鰍模式下比粳稻增加 4.6%~25.6%。稻蝦、稻魚、稻蟹和稻鰍系統水稻的適宜種植密度分別為32.2萬、30.2萬、24.7萬、45.1萬株/hm2;另外,一定量飼料氮磷殘留可提高水稻產量。我國稻蝦、稻魚、稻蟹、稻鱉、稻鰍模式下水稻的增產潛力分別為 2.07、2.39、2.50、2.37、2.15 t/hm2。適宜的品種、施肥量、播種密度和飼料氮磷殘留量可以縮小產量差,其中品種以秈稻和雜交稻為宜;優化施肥量可以使稻蝦和稻魚模式下水稻分別增產5.5%、5.1%;優化種植密度則使水稻增產4.8%~15.5%。

關鍵詞:稻漁種養;產量差;品種;施肥;種植密度;生育期;飼料養分殘留

中圖分類號: S318;S964.2文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2022)05-0088-08

收稿日期:2021-07-01

基金項目:國家重點研發計劃(編號:2016YFD0300907);長江經濟帶磷資源高效利用創新平臺開放基金(編號:KJ20190197);湖北省生態循環農業創新體系項目(編號:2018skjcx01)。

作者簡介:張丁月(1991—)男,山西朔州人,碩士,主要從事農業水土環境研究。E-mail:1040079368@qq.com。

通信作者:侯 俊,博士,講師,主要從事稻漁種養結合生態平衡研究。E-mail:houjungoodluck1@163.com。

水稻(Oryza sativa L.)是我國最重要的糧食作物之一,其產量對國家糧食安全和社會穩定具有重要意義。目前擴大水稻播種面積已不現實,因此提高產量成為確保水稻高產穩產的關鍵舉措。稻漁綜合種養系統是一種通過水稻與水產動物相互作用,提高農田土地利用率與養分利用率,從而實現種養互利共生、資源互補的生態種養模式,因其具有提高土壤肥力[1-4]、減少化肥農藥的使用[5-7]、降低水稻病蟲害的發生率[8-10]、增加生物多樣性[11]、減少溫室氣體排放[12-13]、提高肥料與飼料的利用率等優點,目前得到大規模推廣。截至2018年底,我國稻漁綜合種養面積已經發展到213.33萬hm2,占全國水稻總播種面積的7%,其中湖北稻漁綜合種養面積為38.67萬hm2,約占湖北省水稻播種面積的27%[14]。稻漁種養已逐漸成為實現綠色、高效生產的重要手段,也是保障糧食有效供給和國家糧食安全的有效途徑。

然而,隨著我國稻漁面積不斷擴大,一些問題也逐漸暴露出來。稻漁模式特點鮮明,形式多樣,不同稻漁模式需要與之相對應的水稻栽培方式,而當前科學的栽培模式較為缺乏,使得大部分田間管理較為混亂,這導致當前大部分稻漁共生田塊既不能發揮其生態效益,也不能達到水稻穩產增產的目的。以稻蝦為例,曹湊貴等2016年對我國稻蝦面積最大省份——湖北省20個示范點進行調查,結果表明,水稻平均產量僅為6.4 t/hm2,其中,50%樣點產量低于6.0 t/hm2,遠低于湖北水稻平均產量[15]。由此可見,稻漁系統水稻產量還具有較大潛力。

探明水稻的產量差,分析限制產量增加的主要因素,是進一步提高稻漁系統水稻產量的關鍵所在。現有的研究多集中在具體的單項或若干項栽培管理措施對稻漁系統水稻產量影響方面。Hu等研究發現,在溝占比不超10%的前提下,稻漁系統可通過邊際效益來彌補挖溝所帶來的產量損失,從而維持或提高水稻產量[16-17]。徐敏等在研究稻蟹系統的栽培措施時發現,相對于傳統的單穴雙株,單穴4株可顯著增加水稻產量[18]。Zhao等研究發現,與單施有機肥和無機化肥相比,施用有機無機復合肥可顯著提高稻蟹體系的水稻產量[19]。稻蝦共作的水稻栽培研究較多集中在肥料施用、栽培密度等,例如,張丁月等發現,與復合肥相比,施用緩/控釋肥更有利于水稻高產[20];石世杰等在湖北鄂州利用多個水稻品種進行試驗,結果表明,通過推遲播期到6月6日可實現水稻增產[21];管勤壯通過調整水稻栽培密度(32 cm×24 cm)的方式提高了水稻產量[22]。此外,對于某些栽培措施存在爭議。例如,田玉聰等研究發現,在稻蝦共作中推遲播期,水稻產量顯著降低[23],這與石世杰等的研究結果[21]相左;彭成林等發現,長期稻蝦共作水稻最佳氮肥用量分別為102.4 kg/hm2[24];而郭子元發現,當施氮量達到75 kg/hm2時,相對于其他施氮量,水稻產量顯著增加且達到最高[25]。

前人對若干單項的栽培措施在提高稻漁系統水稻產量方面多有報道。然而,相應的稻漁系統水稻產量潛力以及明確的技術措施研究相對缺乏,且差異較大。為進一步提高稻漁系統的水稻產量,確保糧食安全,須要對上述措施進行數據整合,研究其對產量的影響并提出系統的栽培措施來指導生產實踐。本研究通過對近40年(1982年1月至2020年4月)不同稻漁模式水稻產量關鍵決定因素的數據進行統計分析,用文獻數據整合的方法探討它們對產量差的影響及其對消減產量差的貢獻,并得出優化參數,以期為稻漁模式的水稻科學栽培提供理論依據,為未來實現農業機械化提供數據支持。

1 材料與方法

1.1 數據來源

本研究以稻漁(稻蝦、稻魚、稻蟹、稻鱉、稻鰍)、施肥、產量、種植密度、種植方式、 rice-fish、rice-crayfish、rice-crab、rice-turtle、rice-loach、yield、variety、seeding density、planting pattern、fertilizer and China等為關鍵詞,利用文獻數據庫(中國知網、web of science)對國內外期刊及碩士、博士論文進行檢索,獲得相關文獻。為確保數據具有代表性,本研究所建立的數據庫具有如下的篩選條件:(1)試驗必須為大田試驗;(2)試驗的數據必須包含水稻產量;(3)標明試驗的時間、地點。為了能客觀準確地反映實際且減小誤差,本研究剔除了上述試驗處理中異于一般水稻管理的數據,如再生稻-小龍蝦模式或池塘蘆葦稻-魚模式等由于其采用了特殊的水稻模式而被剔除。經篩選,共獲得1982年1月至2020年5月稻漁模式相關文獻108篇。通讀文獻,確定稻漁模式水稻產量的6個主要限制因素:品種、施肥量、種植密度、種植方式、生育期和飼料氮磷殘留。本研究中氮磷鉀肥施用量不經特殊說明,均為N、P2O5、K2O的施入量。

1.2 數據分析

1.2.1 不同稻漁種養模式類型分布

基于已發表文獻中報道的稻漁種養模式,選擇分布范圍較廣的5種,分別是稻蝦、稻魚、稻蟹、稻鱉和稻鰍模式(表1)。根據2019年《中國稻漁綜合種養產業發展報告》[14],稻蝦模式(rice-crayfish)總面積為105.96 萬hm2(數據截至2018年底,下同),主要分布在湖北、安徽等長江中下游平原地區,占全國稻蝦種養總面積的94.26%;稻魚模式(魚類主要是鯉魚,因此用rice-carp代指)起源于漢代,距今已有2 000多年歷史[26],主要分布在南方山區,其中四川面積約31.2萬hm2;稻蟹模式(rice-crab)主要分布在遼寧、吉林等東北地區,其中遼寧稻蟹模式面積為4.12萬hm2,約占全國稻蟹種養總面積的38.87%,蘇北地區也有少量分布;稻鱉模式(rice-turtle)主要分布在浙江、湖南等長江中下游平原地區;稻鰍模式(rice-loach)主要分布在湖北、黑龍江等長江中下游地區及東北地區。

1.2.2 產量潛力與產量差

目前研究產量潛力的方法較多,而基于高產紀錄的產量潛力比較分析結果更加可靠[27],因此,本研究產量潛力采用高產紀錄來定量。產量差(t/hm2)=潛力產量(t/hm2)-平均產量(t/hm2)。式中:潛力產量(t/hm2)等于高產紀錄(t/hm2),文獻中高產紀錄指文獻數據中產量前5%的平均值,產量均按照稻漁系統總面積折算。平均產量等于搜集文獻中產量的算術平均值。

1.2.3 品種

基于已發表文獻中報道的品種數據,將其分成粳稻和秈稻,常規稻和雜交稻(2組數據存在交叉重合),并分別記錄2種分類樣本量n,擬合不同稻漁模式水稻產量與品種的關系,分析品種對水稻產量的影響。由于在現有文獻中,稻蟹模式均選用常規粳稻(n=33個,下同),所以未對其進行秈稻品種的分析。

1.2.4 化肥施用量

基于已發表文獻中報道的稻漁模式水稻產量與施肥量的數據,擬合稻漁模式水稻產量與氮磷鉀肥施用量的關系,確定稻漁模式水稻產量最佳氮磷鉀肥施用量。由于已有稻蟹、稻鱉和稻鰍模式施肥量數據少(少于23組),所以本研究以稻蝦模式(n=103個)和稻魚模式(n=61個)為例。

1.2.5 種植密度和種植方式

基于已發表文獻中報道的不同稻漁模式水稻產量與種植密度的數據,分別擬合種植密度與水稻產量的關系,確定不同稻漁模式水稻最佳種植密度。文獻中水稻的種植方式主要有機插秧、人工插秧和直播等3種,由于單一的稻漁模式有其固有的栽種習慣,其樣本較少,所以本研究把所有5種典型稻漁模式作為整體研究對象,探究種植方式與水稻產量的關系。

1.2.6 飼料氮磷殘留

基于已發表文獻中報道的不同稻漁模式水稻產量與飼料氮磷殘留相關數據,擬合飼料氮磷殘留與稻漁模式水稻產量的關系。飼料氮磷殘留基于水產動物產量、飼料投喂量與飼料氮磷含量的數據,通過以下公式估算所得:

N(P)residual=F×FN(P)/1 000-Y×CN(P)×(1-W)。

其中,N(P)residual表示飼料氮(磷)殘留量,kg/hm2;F和Y分別表示飼料投喂量和水產動物產量,kg/hm2;FN(P)表示飼料氮(磷)含量(來自所報道的文獻,若文獻只給出飼料粗蛋白含量,則通過除以換算系數6.25來估算飼料氮含量),%;CN(P)為水產動物氮(磷)含量,%;W為水產動物含水量(均來自文獻[28]),%。本研究飼料殘留指在農田土壤的殘留,包括直接的飼料殘留和糞便排泄物殘留,水體殘留忽略不計,由于飼料數據量有限,本研究以稻蝦為例來探討。

1.2.7 數據分析

利用Origin 2021對稻漁產量與產量差限制因素進行回歸分析,同時利用SPSS 22.0進行線性平臺模型擬合最佳曲線[29];利用 Excel 2010進行柱狀圖制作;利用SPSS 22.0 進行數據相關分析和顯著性檢驗(方差分析或獨立樣本雙尾t檢驗)。

2 結果與分析

2.1 不同稻漁模式的產量差

由圖1可知,稻蝦、稻魚、稻蟹、稻鱉、稻鰍模式水稻高產紀錄分別為9.64、9.46、10.47、9.14、962 t/hm2,總樣本平均產量分別實現了潛力產量的79%、75%、76%、74%、78%,相應的產量差為207、2.39、2.50、2.37、2.15 t/hm2。從不同稻漁模式水稻產量來看,稻蟹模式平均產量最高,與稻蝦相比,稻蟹水稻平均產量比稻蝦高5.3%,其原因在于稻蟹主要分布于北方地區,屬于1季稻區域,生育期較長(平均為162 d),而稻蝦主要分布在湖北等長江中下游地區,且以1季中稻為主,生育期較短(平均133 d),較短的生育期導致產量普遍偏低。有研究表明,作物產量達到產量潛力的80%時,作物生產的經濟效益最高,因此,不同稻漁模式水稻產量還有一定的提升空間[30]。

2.2 稻漁種養系統中水稻品種對水稻產量的影響

品種是影響水稻高產栽培的主要因素之一,品種劃分方法很多,本研究根據文獻分別以粳稻、秈稻和常規稻、雜交稻來分析不同稻漁系統水稻的產量。由圖2可知,除稻鱉模式外,在稻漁生產上主要選用秈稻與雜交稻,雜交稻的稻蝦、稻魚、稻鱉、稻鰍模式水稻產量比常規稻分別增加39%、50.6%、29.0%、23.3%,雜交稻因其遺傳基礎豐富,具有雜種優勢,所以一般產量較高。其中,稻魚、稻鱉模式呈現極顯著差異(P<001)。另外,秈稻的稻蝦、稻魚、稻鱉和稻鰍模式水稻產量比粳稻分別增加 118%、149%、25.6%、4.6%,其中,稻鱉模式達極顯著水平(P<0.01)。因此,合理選擇水稻品種對提高稻漁模式水稻產量具有重要意義。

2.3 稻漁種養系統中施肥對水稻產量的影響

由圖3可知,稻蝦模式水稻產量與施氮量呈現“線性+平臺”的趨勢,當施氮量較低時,水稻產量隨施氮量增加而增加,當施氮量>86.2 kg/hm2 時,水稻產量不再增加。稻蝦模式水稻產量隨施磷量的變化呈二次曲線的關系,當施磷量<69.2 kg/hm2 時,水稻產量隨施磷量的增加而增加,當施磷量>69.2 kg/hm2 時,產量隨施磷量的增加反而下降,因而最優施磷量為69.2 kg/hm2。與磷素相同,稻蝦模式施鉀量與水稻產量也呈二次曲線關系,當施鉀量>66.5 kg/hm2 時,水稻產量不再增加。因此,稻蝦模式的最優氮、磷、鉀用量分別為86.2、692、66.5 kg/hm2。稻蝦模式合理施肥水稻產量可達7.99 t/hm2,相比總樣本平均產量7.57 t/hm2增產5.5%。

由圖3可知,稻魚模式水稻產量隨施氮量的變化呈二次曲線的關系,當施氮量<151.3 kg/hm2時,產量隨施氮量的增加而增加;當施氮量>151.3 kg/hm2 時,產量隨施氮量的增加而下降,因而最優施氮量為151.3 kg/hm2。施磷量、施鉀量與施氮量對水稻產量的影響呈相同的趨勢,最優施磷量與施鉀量分別為 45.7、108.0 kg/hm2。相比總樣本稻魚模式平均產量 7.08 t/hm2,優化施肥(7.44 t/hm2)可以使水稻增產5.1%。

綜上,合理施肥可以提高稻蝦模式與稻魚模式的水稻產量(分別為7.99、7.44 t/hm2),但與各自潛力產量(分別為9.64、9.46 t/hm2)相比還有很大的差距,因此,除了肥料管理以外,還須要對其他措施進行綜合管理才能進一步提高產量。

2.4 稻漁種養系統中種植密度和種植方式對水稻產量的影響

由表2可知,稻蝦、稻魚、稻蟹、稻鰍模式最優種植密度為32.2萬、30.2萬、24.7萬、45.1萬株/hm2,優化種植密度水稻產量分別達到了793、8.18、908、8.62 t/hm2,相比總樣本平均產量(7.57、708、7.97、7.47 t/hm2)分別增產4.8%、15.5%、13.9%、15.4%。綜上,合理的種植密度可以有效提高不同稻漁模式的水稻產量。

由表3可知,不同的種植方式對稻漁模式水稻產量的影響變化幅度在7.13~7.71 t/hm2,但差異不顯著。由此可知,種植方式不是影響稻漁模式水稻產量的主要原因,在實際生產中可考慮撒播或機插秧來降低勞動力成本。從種植模式選擇上,選用人工插秧的較多(n=137個),約占總樣本的64%。

2.5 稻漁種養系統中飼料中氮磷殘留量對水稻產量的影響

由圖4可知,稻漁模式水稻產量與飼料中氮磷殘留量呈“線性+平臺”的趨勢,當飼料中氮殘留量<60 kg/hm2 時,產量隨飼料中氮磷殘留量的增加而增加,當飼料中氮殘留量>60 kg/hm2時,產量不再增加;當飼料中磷殘留量<15 kg/hm2時,產量隨飼料中磷殘留量的增加而增加,當飼料中磷殘留量>15 kg/hm2時,產量不再增加。由此可見,一定量飼料中氮磷殘留量可提高稻漁模式水稻產量,這部分殘留事實上已經作為有機肥料供水稻利用,栽培上需要考慮這一部分養分。

3 討論與結論

3.1 稻漁系統水稻的產量潛力

本研究結果表明,稻蝦、稻魚、稻蟹、稻鱉和稻鰍模式水稻的平均產量分別為 7.57、7.08、7.97、677、7.47 t/hm2,除稻鱉模式外,均遠高于王晨等研究農場稻漁系統所得水稻平均產量(依次分別為約6.7、6.1、7.4、7.1、7.0 t/hm2)[31],這說明在稻漁模式規模化生產中能夠通過綜合利用現有技術縮小產量差,也說明生態農場經營模式的產量還有待提高。Xu等研究發現,應用多種優化栽培措施后稻蟹模式水稻產量可達到10.7 t/hm2,比普通稻蟹模式(9.38 t/hm2)高14.1%, 說明稻蟹模式水稻產量

仍具有增產潛力[32]。另外,以稻蝦為例,本次所涉及稻蝦模式主要分布在湖北(93)、安徽(19)、江蘇(13)等長江中下游地區,其中面積最大的湖北省稻蝦種養平均產量為7.42 t/hm2,低于本研究統計的平均產量(圖1),從水源條件與光熱資源來看,湖北是稻蝦模式比較理想的區域,這說明湖北盡管面積大、經驗多,但仍需通過科學的管理來提高水稻產量。本研究統計發現,稻蝦、稻魚、稻蟹、稻鱉和稻鰍模式水稻高產紀錄分別為9.64、9.46、10.47、914、9.62 t/hm2,總樣本平均產量分別實現了潛力產量的79%、75%、76%、74%、78%,說明中國稻漁系統水稻產量具有較大潛力。本研究中的水稻產量是按照稻漁總面積折算的,然而稻漁系統中水稻種植面積占比越小,則系統中水稻產量越低[15],因此,提高產量潛力還需要注意水稻種植面積占比這個因素。

3.2 水稻品種對稻漁系統水稻產量的影響

本研究結果表明,除稻蟹模式外,秈稻產量在不同稻漁模式中均比粳稻有優勢,且科研人員多選用秈稻。石世杰等研究發現,稻蝦共作模式秈稻產量顯著高于粳稻,主要原因可能是粳稻生育期較秈稻長,較長的生育期有可能影響水稻的安全抽穗和成熟[21]。粳稻與秈稻的選擇與不同稻漁模式分布區域有關,稻蟹模式主要分布在遼寧省等北方地區,由于其熱量與光照的不足,比較適合生育期較長且耐寒的粳稻,而其他稻漁模式分布主要以湖北省等長江中下游地區為主,該區域又以耐濕、耐熱、耐強光且生育期較短的秈稻見長,所以多選用秈稻。另外,由于小龍蝦等水產品價格較高,為了能獲得更好的經濟效益,在實際生產中為了盡可能地提高水產品生長時間,農民會可以選用生育期較短的秈稻,也客觀上危害水稻產量。

本研究表明,雜交稻被更多科研人員選用,而且較常規稻有產量優勢。中稻單作模式下雜交稻產量明顯高于一般水稻已是共識,稻漁模式也是如此。另外,稻漁模式稻田由于淹水時間較長,在品種選擇時須考慮其耐淹水以及防根腐病等特性[15],因此稻漁模式的水稻專用品種的選育也很有必要。

3.3 施肥對稻漁系統水稻產量的影響

水稻高產需要協調各肥料因子的用量。以稻蝦與稻漁模式為例,本研究結果表明,稻蝦模式水稻產量隨著氮施用量呈“線性+平臺”的趨勢;而水稻產量隨著磷鉀施用量呈二次曲線的關系;稻魚系統氮磷鉀施用量與水稻產量均呈現呈二次曲線的關系。由此可見,稻漁模式下水稻產量與施肥量并不是簡單的正相關關系,其均存在最優施氮磷鉀量,科學地施用肥料可以在不降低產量的前提下減少肥料投入,從而降低施肥對水產動物的負面影響以及面源污染的風險。

大量研究表明,稻漁系統肥料氮的投入顯著低于水稻單作[33-34],與本研究結論相一致,主要原因有2個方面:其一是稻漁模式的土壤肥力本身就高[35-37],可適當減少肥料投入;其二是稻漁模式需要大量飼料的投入,飼料殘留氮可為水稻所利用,從而減少肥料氮的投入。

對于稻漁的施氮量問題,現階段還存在許多爭議。以稻蝦為例,本研究統計發現,除研究不同施氮梯度文獻外,常規稻蝦氮投入變化范圍較大,為72~225 kg/hm2,這在一定程度上也反映了當前稻漁模式肥料投入方面在保證水稻產量與提高經濟效益二者之間的分歧。一些學者認為,在稻漁共作系統中,氮肥的投入勢必會對水產動物產生巨大的負面影響,而水產動物經濟效益比水稻大,所以為保證有較高的收益,推薦使用有機肥或使用較少量的復合肥[20],而施用足量的肥料是水稻產量提高的必要手段,所以如何兼顧水稻產量與經濟效益是目前稻漁模式急需解決的問題。本研究通過數據整合分析得出,稻蝦模式最優施氮量為86.2 kg/hm2,遠低于普通中稻氮肥施用量,該結果可為稻蝦模式水稻高產兼顧經濟效益提供一定參考。另外,本研究所得肥料氮的結果來自于試驗數據,在實際生產中還須在此基礎上根據當地土壤狀況和目標產量等酌情進行增減用量。磷鉀的最佳施用量也是如此。

3.4 栽培管理措施對稻漁系統水稻產量的影響

通過前期調研發現,稻漁模式栽培管理措施中,種植密度和種植方式對水稻產量影響較大[38]。

本研究統計結果表明,不同的種植密度對稻漁水稻產量均有明顯影響。稻魚、稻蟹和稻鰍模式水稻產量與種植密度均呈二次曲線的關系,當稻魚、稻蟹、稻鰍模式種植密度達到30.2萬、24.7萬、451萬株/hm2時,水稻產量達到最高。一般認為,種植密度過低時,水稻幼苗數量少,造成水稻減產;而種植密度過高,則水稻通透性差,病蟲害嚴重,也會影響水稻產量。另外,稻蟹種植密度區間為 5.56萬~25萬株/hm2,其最優種植密度為24.7萬株/hm2,都遠遠小于稻蝦、稻魚等模式,具體原因與稻蟹模式水稻獨特的栽培方式有關。統計發現,稻蟹模式下水稻種植多采用大壟雙行栽培的“盤山模式”,這種栽培模式種植密度為13.5萬株/hm2[39],許多研究結果已經表明,低栽培密度的大壟雙行栽培可為螃蟹生長創造最適宜的田間環境,提高幼蟹成活率與產量,從而提高螃蟹產量[18]。因此,在稻蟹模式水稻品種的選擇上一般選用生育期較長且耐寒的粳稻,以保證在低種植密度前提下保持水稻產量或增產。

稻漁模式中不同的種植方式對水稻產量的影響差異不顯著,因此,基于勞動效率考慮可優先考慮機插秧或者撒播,在保證產量的同時可降低勞動力成本,提高綜合效益。在不同種植模式選擇上,當前稻漁模式水稻選用人工插秧較多,其原因主要有二,一是部分地區由于是丘陵或者低洼地,機械難于行走限制了機插秧[40],二是人工插秧可以用秧齡較長的株高大的秧苗,這樣不僅防止魚類(例如蝦和蟹)啃食,也可以為魚類提供遮陰的棲息地(水溫低和防天敵),進而提高綜合效益。

3.5 飼料中氮磷殘留對稻漁系統水稻產量的影響

本研究表明,一定量飼料氮磷殘留可提高稻漁模式水稻產量。稻漁系統內投入的飼料并不能被水產生物完全利用,大量飼料殘留于土壤內,通過微生物分解成可被作物利用的小分子物質,進而被水稻吸收利用。已有研究表明,稻魚系統中有32%的飼料殘留氮參與到水稻生長過程中[41],而稻鳘和稻蟹系統中,飼料殘留氮中被水稻利用的部分分別為42.0%、7.6%[42]。目前稻蝦的飼料殘留氮的利用數據缺乏,如果按照稻蟹的7.57%的飼料氮利用率來計算,則稻蝦60 kg/hm2的飼料氮殘留意味著 1 hm2 面積有4.5 kg純氮直接被水稻吸收。飼料殘留氮被水稻利用可在減少飼料養分污染的同時,提高氮素在系統中的利用效率。

3.6 結論

我國稻漁模式水稻產量尚有很大的增產空間,稻蝦、稻魚、稻蟹、稻鱉和稻鰍模式水稻增產潛力分別為2.07、2.39、2.50、2.37、2.15 t/hm2,合理的品種、施肥量、種植密度、生育期和飼料投入可以縮小產量差。品種選擇上雜交稻和秈稻最好,分別比常規稻和粳稻增產3.9%~50.6%、4.6%~25.6%;優化施肥量可以使稻蝦模式(氮磷鉀分別為86.2、69.2、66.5 kg/hm2)水稻增產5.5%,稻魚模式(氮磷鉀分別為151.3、45.7、108.0 kg/hm2)水稻增產5.1%;優化種植密度(32.2萬、30.2萬、24.7萬、45.1萬株/hm2)可以使稻蝦、稻魚、稻蟹和稻鰍模式分別增產4.8%、15.5%、13.9%、15.4%;一定量飼料氮磷殘留可提高水稻產量,而過高的殘留不僅不能增加水稻產量,而且會有面源污染的風險。

參考文獻:

[1]蔡 晨,李 谷,朱建強,等. 稻蝦輪作模式下江漢平原土壤理化性狀特征研究[J]. 土壤學報,2019,56(1):217-226.

[2]安 輝,劉鳴達,王耀晶,等. 不同稻蟹生產模式對土壤活性有機碳和酶活性的影響[J]. 生態學報,2012,32(15):4753-4761.

[3]郭海松,羅 衡,李 豐,等. 不同水稻栽培密度下青田稻-魚共生系統的土壤肥力[J]. 水產學報,2020,44(5):805-815.

[4]楊飛翔. 稻鱉共作對土壤養分和穗粒發育及稻米品質的影響[D]. 長沙:湖南農業大學,2019.

[5]楊彩艷,齊振宏,黃煒虹,等. “稻蝦共養”生態農業模式的化肥減量效應研究——基于傾向得分匹配(PSM)的估計[J]. 長江流域資源與環境,2020,29(3):758-766.

[6]Hou J,Styles D,Cao Y X,et al. The sustainability of rice-crayfish coculture systems:A mini review of evidence from Jianghan Plain in China[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture,2021,101(9):3843-3853.

[7]蔡炳祥,楊鳳麗,徐國平,等. 稻鱉共生模式對水稻遷飛性害蟲的控制作用[J]. 中國植保導刊,2014,34(9):35-37.

[8]肖求清. 稻蝦共作對稻田生物多樣性的影響[D]. 武漢:華中農業大學,2017.

[9]李小榮,吳敏芳,李 陽. 山區單季稻魚共生病蟲生態控制技術與應用[J]. 浙江農業科學,2014,55(12):1800-1801,1806.

[10]Zheng H B,Huang H A,Chen C,et al. Traditional symbiotic farming technology in China promotes the sustainability of a flooded rice production system[J]. Sustainability Science,2017,12(1):155-161.

[11]Wan N F,Li S X,Li T,et al. Ecological intensification of rice production through rice-fish co-culture[J]. Journal of Cleaner Production,2019,234:1002-1012.

[12]徐祥玉,張敏敏,彭成林,等. 稻蝦共作對秸稈還田后稻田溫室氣體排放的影響[J]. 中國生態農業學報,2017,25(11):1591-1603.

[13]Hou J,Wang X L,Xu Q A,et al. Rice-crayfish systems are not a Panacea for sustaining cleaner food production[J]. Environmental Science and Pollution Research International,2021,28(18):22913-22926.

[14]中國稻漁綜合種養產業發展報告(2019)[J]. 中國水產,2020(1):16-22.

[15]曹湊貴,江 洋,汪金平,等. 稻蝦共作模式的“雙刃性”及可持續發展策略[J]. 中國生態農業學報,2017,25(9):1245-1253.

[16]Hu L L,Zhang J A,Ren W Z,et al. Can the co-cultivation of rice and fish help sustain rice production?[J]. Scientific Reports,2016,6:28728.

[17]吳 雪,謝 堅,陳 欣,等. 稻魚系統中不同溝型邊際彌補效果及經濟效益分析[J]. 中國生態農業學報,2010,18(5):995-999.

[18]徐 敏,馬旭洲,王 武. 稻蟹共生系統水稻栽培模式對水稻和河蟹的影響[J]. 中國農業科學,2014,47(9):1828-1835.

[19]Zhao W N,Liang H L,Fu Y,et al. Effects of different fertilization modes on rice yield and quality under a rice-crab culture system[J]. PLoS One,2020,15(3):e0230600.

[20]張丁月,楊亞珍,劉凱文,等. 不同施肥模式下稻-蝦共作的氮磷平衡及效益分析[J]. 中國土壤與肥料,2020(4):124-129.

[21]石世杰,李純杰,曹湊貴,等. 稻蝦共作模式下不同播期對水稻產量和品質的影響[J]. 華中農業大學學報,2020,39(2):25-32.

[22]管勤壯.稻蝦共作模式下小龍蝦活動對稻田環境影響的研究[D]. 上海:上海海洋大學,2018.

[23]田玉聰,馮香詔,高珍珍,等. 稻蝦共作模式不同水稻播期土壤還原性物質含量及經濟效益分析[J]. 湖北農業科學,2020,59(11):57-61.

[24]彭成林,袁家富,賈平安,等. 長期稻蝦共作模式對不同施氮量下直播水稻產量和氮肥利用效率的影響[J]. 河南農業科學,2020,49(4):15-21.

[25]郭子元. 稻蝦共作投食和秸稈還田對水稻氮肥利用的影響[D]. 武漢:華中農業大學,2019.

[26]夏如兵,王思明. 中國傳統稻魚共生系統的歷史分析——以全球重要農業文化遺產“青田稻魚共生系統”為例[J]. 中國農學通報,2009,25(5):245-249.

[27]劉保花,陳新平,崔振嶺,等. 三大糧食作物產量潛力與產量差研究進展[J]. 中國生態農業學報,2015,23(5):525-534.

[28]佀國涵,袁家富,彭成林,等. 稻蝦共作模式氮和磷循環特征及平衡狀況[J]. 中國生態農業學報(中英文),2019,27(9):1309-1318.

[29]李 利,樊明壽. 利用SPSS進行作物產量與施肥量關系的線性加平臺回歸模型擬合[C]//中國土壤學會第十二次全國會員代表大會暨第九屆海峽兩岸土壤肥料學術交流研討會論文集.成都,2012.

[30]彭少兵. 對轉型時期水稻生產的戰略思考[J]. 中國科學(生命科學),2014,44(8):845-850.

[31]王 晨,胡亮亮,唐建軍,等. 稻魚種養型農場的特征與效應分析[J]. 農業現代化研究,2018,39(5):875-882.

[32]Xu Q,Wang X L,Xiao B,et al. Rice-crab coculture to sustain cleaner food production in Liaohe River Basin,China:An economic and environmental assessment[J]. Journal of Cleaner Production,2019,208:188-198.

[33]Hu L L,Guo L A,Zhao L F,et al. Productivity and the complementary use of nitrogen in the coupled rice-crab system[J]. Agricultural Systems,2020,178:102742.

[34]吳敏芳,郭 梁,王 晨,等. 不同施肥方式對稻魚系統水稻產量和養分動態的影響[J]. 浙江農業科學,2016,57(8):1170-1173.

[35]徐 敏,王 武,馬旭洲. 稻蟹共生系統不同水稻栽培模式土壤理化性狀和有效養分的變化規律[J]. 廣東農業科學,2013,40(9):53-57.

[36]佀國涵. 長期稻蝦共作模式下稻田土壤肥力變化特征研究[D]. 武漢:華中農業大學,2017.

[37]Hou J,Zhang D Y,Zhu J Q.Nutrient accumulation from excessive nutrient surplus caused by shifting from rice monoculture to rice-crayfish rotation[J]. Environmental Pollution,2021,271:116367.

[38]張俊喜,葛兆建,李進峰,等. 稻蝦輪作技術規程[J]. 江蘇農業科學,2020,48(13):96-98.

[39]王 武. 北方稻田養蟹產業發展思路[J]. 中國水產,2008(10):11-13.

[40]陸江林,張文毅,金誠謙. 我國水稻育插秧機械化制約因素分析[J]. 中國農機化學報,2013,34(2):30-34.

[41]Xie J A,Hu L L,Tang J J,et al. Ecological mechanisms underlying the sustainability of the agricultural heritage rice-fish coculture system[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2011,108(50):1381-1387.

[42]胡亮亮. 農業生物種間互惠的生態系統功能[D]. 杭州:浙江大學,2014.