基于語言命運共同體建設的跨境語言規劃:框架與意義

閻莉 文旭

(1.北京中醫藥大學 人文學院,北京 102488;2.西南大學 外國語學院,重慶 400715)

1.引言

2013年我國提出“一帶一路”倡議,對國家間交往的語言需求有了明確的指向。“一帶一路”沿線64個國家的官方語言和通用語言中有相當一部分屬于我國的邊疆民族語言,也是跨境語言。這些跨境語言與外語多有交叉和融匯之處(文秋芳、張天偉,2018),具有多重資源價值,其開發利用有助于國家多語能力建設、國家邊疆安全維護等。但由于當前對跨境語言資源缺乏科學合理的規劃,導致它們在“一帶一路”建設中尚無法較為理想地發揮服務社會發展和國家戰略的作用。本文針對本土跨境語言資源,以語言生態學范式為指導思想,從地位規劃、本體規劃、教育規劃、服務規劃等維度構擬我國跨境語言規劃框架,并闡述其現實意義。

2.跨境語言及其規劃研究的背景

2.1跨境語言的界定

我國跨境語言的研究興起于20世紀90年代,經過30年的發展逐步成為當今語言學界關注的一個新興研究領域。跨境語言概念由馬學良和戴慶廈首次提出并被定義為“分布在不同國度的同一語言”(馬學良、戴慶廈,1983:13)。隨著研究的逐步推進,其概念內涵進一步擴大。戴慶廈后來對其進行了重新界定,認為“跨境語言是一種因國界因素而形成的語言模式,是分布在不同國家中的同一語言的不同變體”(戴慶廈,2016:159),并根據跨境兩國的地理特征將其區分為狹義和廣義兩種。國界接壤或部分接壤的國家存在狹義的跨境語言,如中國與哈薩克斯坦國界相連,其國語哈薩克語也是我國境內哈薩克族使用的民族語言。國界不接壤甚至地理位置相隔較遠的國家存在廣義的跨境語言,如中國與泰國國界并不相連,我國境內的傣族所使用的傣語和泰國的泰語可歸屬于廣義的跨境語言。本文采納戴慶廈的狹義跨境語言觀,指其所屬國家在地理位置上接壤、部分接壤或者鄰近,由具有不同國籍的同一民族的居民所操的同一語言的不同變體。

2.2跨境語言規劃研究的背景

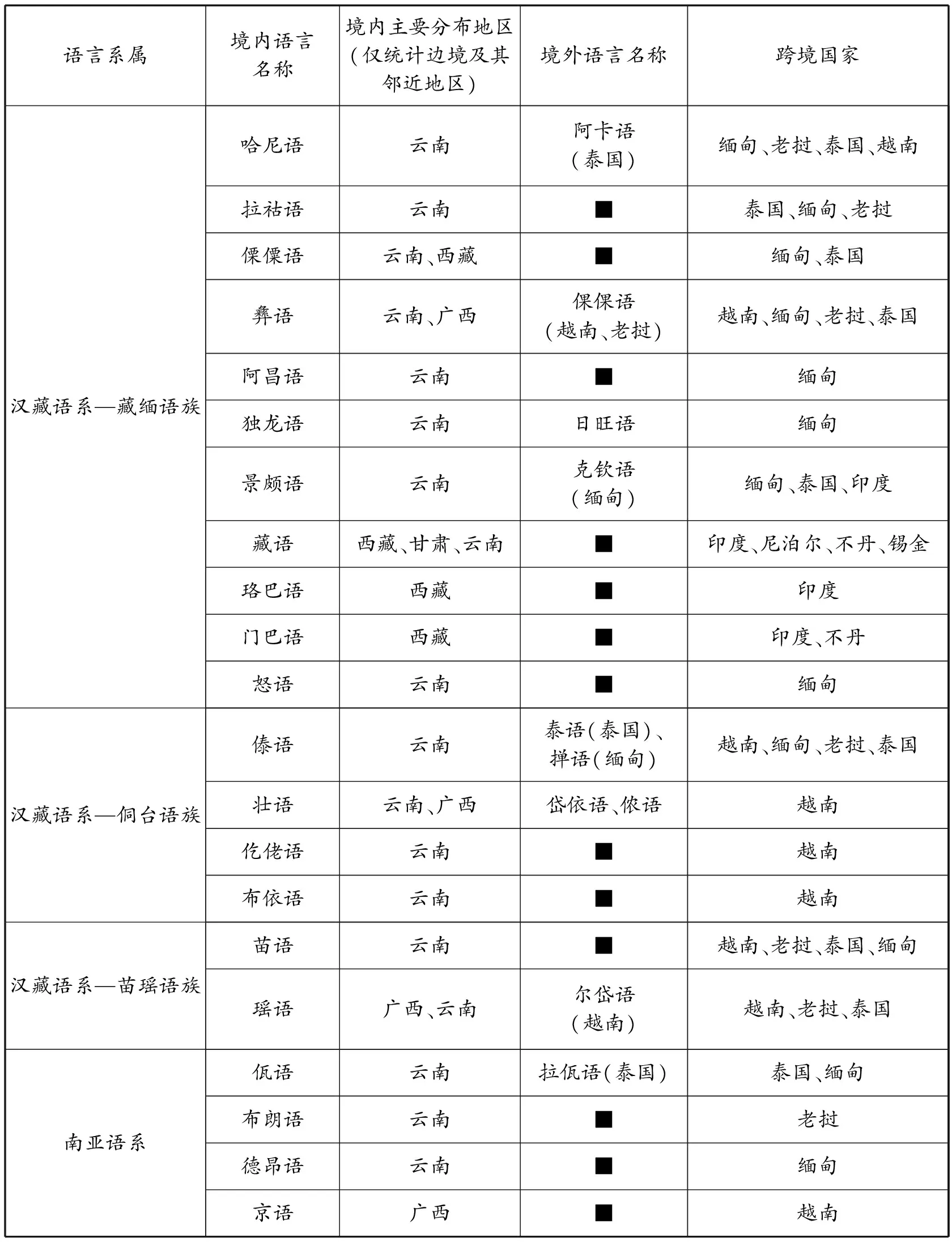

根據語言的不同系屬,我國的跨境語言可分為跨境少數民族語言和跨境漢語方言,其中前者占絕大多數。就我國跨境語言的數量而言,學界尚未達成共識。有學者認為,這主要與國內外采取的統計方法差異有關(黃行、許峰,2014;黃行,2015)。本文根據前文對跨境語言的界定,以國內語言身份識別統計方法認定的語言數量為基礎(周慶生,2014),將我國與“一帶一路”沿線國家的跨境語言數量重新梳理后認定為34種,約占我國少數民族語言總數的近三分之一。

表1 我國與“一帶一路”沿線國家跨境語言概覽①

已有研究顯示,與“一帶一路”8個核心區國家共有的跨境語言在我國的語言地位及語言活力度差異較大,如哈薩克語是哈薩克族的廣泛交際語言,而京族使用的京語(越南國語越南語的變體)卻屬已受到威脅的語言,語言轉用現象嚴重,語言活力堪憂(黃行,2015)。雖然我國當前的語言政策一直致力于保護少數民族語言,并推動語言文字多樣化發展,但“對跨境語言卻缺少特別的關注,籠統地將其作為少數民族語言來對待”(朱艷華,2016:205)。戴慶廈(2013)指出,我國跨境語言的研究正進入一個關鍵期,但已有研究成果主要集中在語言本體的探討上,缺少對其使用功能的研究。因此,一方面,學科發展需要跨境語言維護、語言功能、語言政策、語言教育等語言規劃領域的應用研究;另一方面,“一帶一路”倡議的提出不僅為我國跨境語言的功能研究提供了契機,而且使得國內的語言政策和規劃面臨新的任務。

3.基于語言生態觀的跨境語言規劃框架

經濟全球化和世界一體化進程的加快引發了語言生態危機,造成少數民族語言的轉用乃至消亡。面對這一語言生態變化,語言政策和規劃領域的學者紛紛借鑒語言生態學研討多語環境下少數民族語言的語言規劃問題。雖然“語言生態”這一術語的使用由來已久(Spolsky,2004;Eliasson,2015),但將語言生態學概念用以研究所有可能增強或者削弱語言功能的環境因素則始于Haugen(1972)。語言生態學作為一種新的語言學研究范式(Couto,2014),抑或新興學科(黃國文、陳旸,2017),“為研究全球化對全世界語言文化多樣性造成的沖擊及語言政策和規劃等政府對語言問題的應對措施提供了理論支撐,緊系人類文明可持續發展的宏觀關系”(蔡永良,2012:212)。因此,語言生態觀成為當前語言政策制定和語言規劃的指導思想之一。

3.1目標和宗旨

基于語言生態觀的我國跨境語言規劃的核心是秉承生態價值取向,構建具有多樣性、包容性、和諧性和可持續性的中華民族語言命運共同體。但其內涵不僅包含跨境語言本身,還涉及對影響語言的社會生態環境因素的考量,如政治、經濟、安全等,是通過對語言的干預,來解決社會經濟、政治問題的一種方法(Weinstein,1980)。因此,我國跨境語言規劃的目標可分為語言學和非語言學兩個層面。

語言和文化的多樣性構成了人類社會的一種生態系統,但全球化程度的不斷深化對各國語言生態尤其是少數民族語言的生存造成了一定的威脅。就我國境內的跨境語言而言,有學者指出,它們在跨境語言身份認同、語言的傳播力和影響力等方面與境外相同的民族語言相比基本沒有優勢可言(黃行,2015)。因此,就語言學層面而言,跨境語言生態規劃肩負著抵制瀕危語言現象、保護語言多樣性的重任,其總目標是通過建設中華民族語言命運共同體,構筑國家語言生態平衡,發展國家多語能力;而非語言學層面上的總目標則是助力我國與“一帶一路”沿線國家實現“五通”,拓展國家在政治、經濟、安全等領域的全球利益,促進中華民族可持續發展,這也是該規劃的整體宗旨。

3.2框架設想

語言規劃旨在影響人們對語言及與其相關的選擇,讓語言更好地為人類服務。根據語言規劃的生態觀,我國跨境語言規劃是中華民族語言命運共同體建設的組成部分,要保護跨境語言的多樣性并充分發揮其社會功能。隨著社會的發展,語言與文化建設、經濟發展和國家安全的關系愈發密切,其社會功能也愈發多元。而跨境語言作為我國特殊的本土資源,其工具性功能、人文建構功能、經濟支撐功能、安全維護功能等已被學界關注并探討(張日培,2015;趙世舉,2016)。具體而言,基于語言生態觀的跨境語言規劃的內容主要分四個方面:地位規劃、本體規劃、教育規劃和服務規劃,聚焦跨境語言社會功能的定位、保持、提升和發揮,如圖1所示。

圖1 我國跨境語言規劃的內容

3.2.1語言地位規劃助力跨境語言社會功能的定位

語言的地位規劃指為明確或改變某種語言或語言變體的社會功能和地位所進行的種種努力,一般需要借助于政治的力量來進行(Kaplan & Baldauf,2003)。李宇明在地位規劃的總體框架內進一步細分出功能規劃的內容,即構建多種語言互補共生的多言多語生活需要更加仔細地確定各種語言及其變體的社會功能,使其各安其位,各展所長(李宇明,2008)。根據語言生態學中的生態位法則,各種語言都在語言系統中占據一定的地位,應該發揮各自不同的功能。當前,對我國與“一帶一路”沿線國家尤其是核心區國家跨境語言的語種數量、地位等級、社會活力、文字體系等進行的調查和分析結果顯示(周慶生,2014;黃行、許峰,2014;黃行,2015),有相當數量的跨境語言在“一帶一路”沿線國家占據著國語、官方語言或者廣泛交際語言的地位,如俄語、哈薩克語、烏茲別克語等,但在我國語言秩序中并沒有明確的地位和在國家利益中的功能定位,而且不少跨境語言已經瀕臨滅絕,語言保持形勢堪憂,語言拯救迫在眉睫,語言傳播亟待規劃。而基于語言生態觀的跨境語言地位規劃的實質是對各跨境語言在言語社區中的用途或功能的分配,對各跨境語言使用的場合做出規定,最終體現在對不同跨境語言社會功能的定位上。

基于此,為服務“一帶一路”建設,需要在國家層面制定相關語言政策,重新定位跨境語言在我國語言生態系統中的社會地位和功能。上述四大功能體現了跨境語言作為國家資源在滿足社會需求、服務國家戰略方面的價值,通過科學合理的規劃可使其得以有效發揮。根據Kaplan & Baldauf(2003),地位規劃的首要步驟是地位政策規劃,即通過明文規定語言地位的規范化,包括官方化、國家化等。因此,國家語言政策可視為地位規劃的重要實現手段。跨境語言相關政策的制定事關國家語言規劃的頂層設計,包括國家和各級行政機構對跨境語言的認知,以及由此而制定的相關條例、規定、措施等。因此,有必要高屋建瓴地先行制定區域性跨境語言政策。例如,可根據我國與周邊不同國家的發展戰略,對地域性跨境語言的需求和現狀進行分析,區分出關鍵語種、次關鍵語種、迫切語種、瀕危語種等;通過開發跨境語言資源和發展語言產業,培養“非通用語”外語人才等細分領域的政策予以落實,以增強跨境語言的使用活力、傳播力和影響力。在語言地位規劃中給予跨境語言發揮其多樣化社會功能的區域和領域空間,可為其服務社會和國家提供發展平臺。

3.2.2語言本體規劃助力跨境語言社會功能的保持

語言的本體規劃是關注語言本身或語言內部結構的規劃(Kaplan & Baldauf,2003)。跨境語言的本體規劃是在地位規劃的前提下進行的,目標是促進跨境語言內部結構的不斷規范、完善,通過語言本體自身的與時俱進與國際接軌,從而使其能夠有效發揮地位規劃賦予的社會功能。根據語言生態學,語言本體的生存、發展和演化對社會生態環境具有一定的作用,反過來也受社會生態環境中政治、經濟、社會、外交、安全等因素的影響。因使用跨境語言的邊民的語言習得和語言使用的社會環境有別,跨境語言本身在語音、語法、詞匯等方面必然存在不同程度的演化差異,由語言文字的規范、拼寫和拼讀等方面的不同導致的語言應用沖突也會在境內外溝通中彰顯出來。因此,從語言生態學視角進行跨境語言本體規劃需要充分考慮不同區域跨境語言的內外生態環境和語言使用者語言態度的影響作用,既要服務國家戰略,又要維護國家語言生態健康。

基于此,首先,本體規劃必須保證跨境語言能夠滿足境內外的溝通交流,即保持并發揮其工具性功能,并在此基礎上助力國家拓展政治、經濟、安全等領域的全球利益。因此,應根據國情差異、結構特點、演變規律等對跨境語言文字進行規范化、標準化和信息化,以提高其活力。對于“一帶一路”沿線跨境語言中國內外本體差異較小的語種可盡快借助于技術手段,實現語言信息化,提高語言現代化的水平;而彼此本體差異較大的跨境語種,應根據語言自身的特點和發展演變規律,在文字的創制與改革、拼音或注音方案的制定與推行、詞匯和語體的現代化等方面揚棄與借鑒并舉,力求與國際接軌,實現最大程度的國際化。囿于各國語言政策的差異,可在以上領域求大同存小異。其次,為維護國家語言生態健康,扭轉語言瀕危現狀,跨境語言的本體規劃要以尊重語言變異為基礎,以增強境內跨境語言活力、保持我國語言多樣性為準則。

3.2.3語言教育規劃助力跨境語言社會功能的提升

語言教育規劃是Kaplan和Baldauf于2003年在Cooper(1989)提出的習得規劃的基礎上發展而來的,指對與某種語言學習相關聯的一切教育活動的系統組織。語言生態學范式基于世界范圍內的語言多樣性,主張語言維護和外語或多語教育。因此,跨境語言教育規劃要就當前我國邊疆地區民族語言保護、外語教育政策以及“非通用語”外語人才需求的現狀予以分析。例如,在我國少數民族聚居區的區域性基礎外語教育中可考慮賦予部分跨境語言與英語等語種相當的外語語言地位,提升其整體社會功能。基于語言生態觀的跨境語言教育規劃順應了當前國際語言教育戰略發展的趨向——倡導語言生態發展和平衡以及維護語言文化多樣性,提倡國民多語能力培養。因此,有必要通過國家和地方層面的語言教育規劃,培養諳熟跨境語言及其文化,同時又掌握國家官方語言或國際通用語言的高端雙語或多語人才,建設國家多語人才資源庫。

基于此,首先,跨境語言教育規劃在官方語言教育系統中的教學對象、教育制度設計與實施路徑、人財力投入、教育成效評估等方面應有別于一般的外語教育。一般而言,跨境語言學習大致分為先天家庭習得和后天學校學習。據Spolsky(2009)的研究,前者使得語言使用者的語言能力具有后天學習者所無法比擬的優勢,也使得他們更容易在家庭母語習得和后天外語教育中通過語言再習得的方式成長為優質雙語或多語人才。因此,要重視以家庭語言習得的方式實現邊疆少數民族母語的自然代際傳承。Spolsky(2009)還指出,要實現語言的自然代際傳承,家長對家庭語言域中語言環境的掌控至關重要。其次,“一帶一路”沿線跨境語言大都為我國的區域性少數民族語言,進入教育體系的語種相對較少,而傳統外語教育模式培養人才周期較長,因此為保質保量加快人才培養速度,可在后天語言教育規劃中將其從傳統外語教育模式中剝離出來,依據語言習得規律進行合理規劃。例如,依靠家庭和社區的力量實現民族語言代際傳承;在高端雙語或多語人才培養方面選取具有跨境語言和漢語雙語家庭習得背景的使用者嘗試進行雙語培養、中外聯合培養等。

3.2.4語言服務規劃助力跨境語言社會功能的發揮

基于國家構建和諧語言生活的整體規劃目標,一個新的語言規劃類型——服務規劃應運而生。語言服務規劃跟語言需求密切相關,是從語言需求者視角進行的語言規劃。十三五以來,“語言服務”被確定為國家語言政策的重要方面。“語言服務作為語言生活研究的一個重要分支,并不是‘舶來品’,而是依托中國本土的語言生活而不斷豐富與發展的”(屈哨兵,2011:31)。2020年突發的新冠肺炎疫情,也為我國提供了審視國家應急語言服務建設成果的契機(滕延江,2020)。語言政策是語言規劃的表現形式,因而語言服務規劃理應成為我國語言規劃的新增維度,與傳統的地位規劃、本體規劃和教育規劃并行,這不僅是對原有語言規劃類型的拓展,也是由“一帶一路”語言生活管理的現實需求所決定的。因此,基于語言生態觀的跨境語言服務規劃有著時代所賦予的嶄新內涵和現實要求:它以跨境語言資源的開發和利用為宗旨,以促進跨境語言社會功能的發揮為導向,意在生態和經濟兩手抓,將跨境語言保護與社會經濟發展相結合,打造區域語言經濟的業態新格局。

基于此,跨境語言服務規劃不僅要從語言生態平衡的視角保護跨境語言資源,更要樹立少數民族語言規劃的經濟學意識,重點研究將邊疆少數民族的母語資源轉化為經濟資本的可行途徑,以重點發揮其經濟支撐功能。即語言保護應該重點探討將少數民族母語資源轉換為文化資本和經濟資本的可能性與可行性及其與地區經濟發展的相關性,研究如何形成“一帶一路”具有中國特色的語言產業體系和語言經濟形態(方小兵,2014)。而跨境語言使用人口的減少、使用域的縮小及社會聲望的優劣與政治、經濟等環境因素息息相關,歸根到底源于經濟因素。當前,在產業發展方面,以語言科技和語言信息為代表的新興語言產業已崛起,如機器翻譯產業、搜索引擎產業、人工智能產業等發展迅速,多語言服務業也細分出語言培訓、語言翻譯、語言出版、語言測試等領域。“一帶一路”旨在打造一個巨大的亞歐非大陸經濟活躍帶,因此以機構和利益集團為參與主體,即依靠市場力量的拉動促進跨境語言產業化發展,是語言服務規劃實施的抓手。全球化和信息化為語言產業帶來了良好的發展機遇,新型語言服務產業的應運而生催生了“語言經濟”這種新的經濟形式(趙世舉,2015),因此需要抓住少數民族語言經濟的市場時機,為跨境語言的知識化創造空間和條件。最終,發展母語經濟也將成為在可操作層面探討解決民族語言保護困境問題的可行方略。

根據語言生態學,語言系統具有動態性特征,相關語言政策也并非一成不變,需要進行動態調整。因此,可依據實際情況對跨境語言規劃的內容進行取舍。語言規劃旨在通過制定和評價各種解決問題的方法,以尋求最有效的決策。所以,在實施過程中應適時對規劃所涉內容進行評估,包括規劃的執行力度、規劃產生的經濟效益數據、社會認可度及與“五通”的融合度等,并根據調研結果進行調整和優化。

4.跨境語言規劃的現實意義

跨境語言資源應服務國家戰略、拓展國家利益,其規劃具有不可忽視的現實意義,主要體現在以下幾個方面。

4.1建設國家多語能力

我國“一帶一路”建設中的語言問題從本質上講乃是國家多語能力問題,而跨境語言規劃可視為國家多語能力建設的內生捷徑。本文基于語言生態學范式,結合我國“一帶一路”語言互通的需求,在語言政策和規劃領域中提出國家多語能力這一概念。國家多語能力是國家軟實力的重要組成部分,是國家秉承戰略發展理念規劃和處理國內和國際事務所需的多種語言的能力。在內涵意義上,國家多語能力和國家語言能力相比更為具體,是國家層面對多種特定語言需求如民族語言、外國語言等的一種反應和應對能力。境內外同一民族的跨境語言具有高相似度與互懂度,在培養“非通用”外語人才和建設國家多語能力方面具有天然優勢。因此,根據“一帶一路”沿線國家的民族語種特點和我國面臨的語言互通需求,獨辟蹊徑建設國家多語能力,如國家民族語言能力、國家周邊外語能力等,理應將跨境語言規劃納入其中。

4.2構建我國國家認同

當前,我國迫切需要通過實施國家語言規劃為“一帶一路”提供人文保障,特別是通過充分發揮跨境語言的情感溝通功能協助“一帶一路”民心相通,構建國家認同。由于族群認同與語言在特定語言使用語境中相互包含與構建(Trofimovich & Turu?eva,2015),因此當跨國界而居的同一民族因語言互懂度較高而成就有效溝通時,族群認同感會非常強烈。顯然,跨境語言所承載的民族文化將在“一帶一路”民族認同和民心相通方面發揮獨特的優勢,從而促進民族間文化互鑒和彼此認同,打造“人文之路”,為國家間政治對話、經濟合作、外交融通等創造有利條件。此外,在多民族國家內部,發展邊疆少數民族的語言文化,維護邊疆少數民族在各自所在國的群體利益,關系到彼此國家認同的建構。跨境語言規劃有助于增強我國跨境語言的傳播力和影響力,掌握跨境語言國家傳播的話語權,可為構筑“一帶一路”沿線國家民眾對我國的國家形象認同提供人文支持。

4.3促進國家語言生態平衡

語言是文化的組成部分,也是最重要的文化載體。跨境語言規劃為跨境語言的生存和發展提供了保障,既有助于少數民族文化多樣性的保護與傳承,亦有助于國家多語生態系統的平衡,同時對瀕危語言等世界非物質文化遺產保護也有重要作用。語言生態學聚焦語言保護,認為語言多樣性是維護語言生態系統平衡的動力之一。“在語言保護工程中,對跨境語言的保護是一個薄弱環節,至今未能引起全社會足夠的重視”(朱艷華,2016:208)。因此,對我國跨境語言進行規劃既有助于語言知識化與標準化、語言保持、語言傳播等,也有利于我國語言平等、語言共榮、語言互補等語言生態系統的內部和諧。

4.4助力國家安全維護

跨境語言管理有助于促進族際和諧與地區和平穩定(何山華,2018),不僅關涉國家非傳統領域安全,還事關國家傳統安全。一方面,境外反華勢力可利用邊疆少數民族的宗教信仰和跨境語言傳播與我國意識形態相悖的文化,給中華文化帶來侵蝕,破壞我國的文化安全。另一方面,以文化安全隱憂為典型代表的非傳統安全威脅具有文化上的“離心”特征,通過宗教滲透達到政治目的,經敵對勢力的演化和利用,往往還會影響國家的傳統安全。相關調查顯示,近年來我國的跨境沖突使得邊疆民族團結、社會安定、國家周邊安全等存在一定隱患。全球化背景下,國家傳統安全的風險因素往往與語言緊密相連,語言問題也逐步“被安全化”(王建勤,2011)。隨著“一帶一路”建設的推進,政治、經濟、商務等領域的深入合作將為我國邊境的傳統安全帶來新的挑戰。面對新的形勢,我國亟待構筑安全的國家語言保障體系。而跨境語言規劃在維護國家安全、拓展國家利益等方面的重要作用是不言而喻的。

5.結語

從全球視野來看,跨境語言在世界絕大部分地區都存在(張四紅、劉一凡,2021),是現代多民族國家發展過程中出現的一個獨特研究領域。當前,“一帶一路”建設推動了我國與沿線國家尤其是跨境國家間新的語言生活,中華民族語言命運共同體建設要求我國增強對跨境語言及其規劃的學術研究。而中國區域性語言政策的制定也應與時俱進,重點考慮如何利用跨境語言等本土特殊語言資源。隨著我國與“一帶一路”沿線國家關系的推進,跨境語言規劃不僅有助于促進國家語言生活多元、和諧、可持續發展,而且可提升中國語言學研究,推動中國周邊跨境語言研究和國際學術話語體系的建設(張四紅,2020),為世界范圍內語言政策與規劃的理論和實踐創新提供重要學術借鑒。

注釋:

① 該表主要根據戴慶廈、成燕燕和傅愛蘭等(1999)、周慶生(2014)及其他相關文獻資料整理而得。“■”表示境內外的語言名稱完全相同。在長期的歷史變遷中,我國境內的回族已完全喪失自己的本民族語言,現通用漢語,只是在不同地區持不同方言。因此,回族雖然屬于跨境民族,但在我國境內已無本民族語言,故在本表內不做統計。