基于單元視角的高中語文作業設計

張偉

[摘要] “雙減”背景下,教師對學生作業減量增效可謂刻不容緩。新課程、新教材和新高考背景下的課堂教學已發生重大變化,基于單元視角的大單元教學正當其時。由此,當前中學教育就產生了一個結構性矛盾:學生的作業仍然是基于過去零散教學而編寫的,根本無法適應新的教學形式。要解決這一問題,需要從單元視角出發,建構起高質量的作業體系,在減輕學生作業負擔的同時,切實提升育人品質。

[關鍵詞] 作業設計;單元視角;高中語文

“雙減”背景下,如何減輕學生作業負擔是教師需要審慎思考的問題。同樣現實的一個問題是,新的課程理念、教材編寫方式和高考考查形式要求與之配套的作業體系發生相應變化。統編高中語文必修上冊第四單元“家鄉文化生活”是學生實踐活動單元,這個單元應該如何設計作業?又該如何檢測學生的完成情況?整本書閱讀如何設計作業?基于此,過去按照知識點機械地設置作業的方式已難以適應教學實際,作業設計的革新已刻不容緩。

在“雙減”“三新”這樣的大背景下,思考構建新的作業體系是十分有必要的。筆者認為基于單元視角,應當是當下作業設計的一大方向。基于單元視角的作業設計是從整個單元出發的,能夠從根本上扭轉過去“篇篇有作業,課課有作業”的做法,以明顯減少作業數量。另外,單元視角的作業,從宏觀角度出發凝練了單元主題,有助于解決過去學生作業瑣碎、重復的問題。

另一方面,作業應當是課堂教學的延伸。無論是新的課程標準,還是新教材,都把單元教學的理念放在了突出位置。新的課程標準一大特色就是“進一步精選了學科內容,重視以學科大概念為核心,使課程內容結構化”[1],而新的語文教材則“不再以單篇課文或者課時作為‘課’的基本構成單位,而是根據‘任務’來設‘課’”[2]。所以說,從單元視角出發設計作業十分契合當前基礎教育教學的新提法、新要求,可以真正做到“教什么、學什么”,實現育人方式的轉變。如此,作業練習才能真正助推教學發展,提高育人品質。

一、立足單元教學,重視分類作業

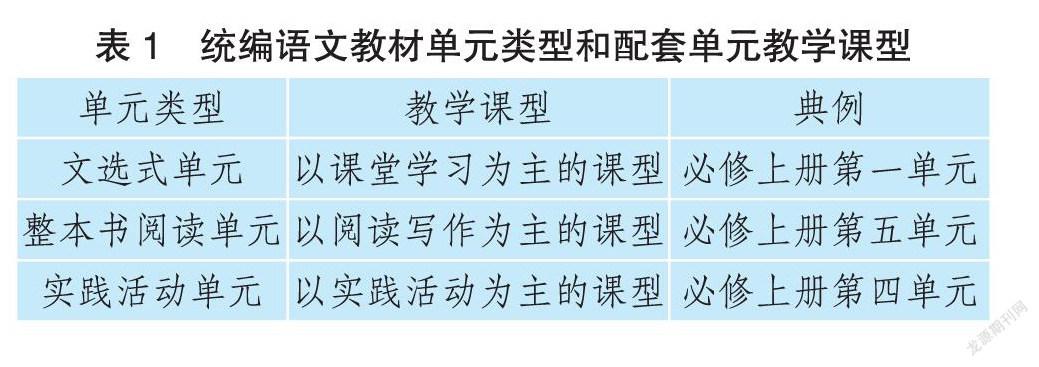

在開始基于單元視角的作業設計之前,有必要搞清楚統編教材的單元到底如何構成。統編教材總主編溫儒敏先生就撰文點明,新的語文教材是“以‘人文主題’和‘學習任務群’兩條線索組織單元”的。與之相對,我們在設計作業時同樣需要從“人文主題”和“學習任務群”兩條線索出發。如表1所示,展現統編語文教材的單元類型和單元教學課型。

作業是課堂教學的延伸,那么基于單元視角的作業設計首先要做的便是立足單元教學,從三種不同的教學課型出發,設計出完美契合課堂教學需要的配套作業。

過去的語文課堂基本上是第一種課堂學習為主的課型,作業自然也就是基于所學文章的單篇作業,學生是上完一課,寫一課的作業。至于第二種以閱讀寫作為主的課型,過去往往以作文課的形式呈現,因為學生缺乏相關閱讀作為支撐,作文訓練往往也就支離破碎,并沒有多少體系可言。這樣就造成學生作文沒少寫,但寫作能力幾無提升的尷尬局面。第三種以實踐活動為主的課型,過去則幾乎不涉及,也沒有與之配套的作業。

因此,作業設計要依據單元類型和教學課型進行具體分類。對于傳統的文選式單元,我們不妨仍然設計一些傳統的篇目作業。例如必修上冊第七單元屬于文選式單元,其中有蘇軾《赤壁賦》和姚鼐《登泰山記》兩篇文言文。教師在課堂教學時,還是需要幫助學生疏通文言字詞的。那么在設計作業時,我們就仍然需要設計理解課文重點字詞的配套作業。至于這樣的作業,學生是在課堂教學前還是在教學后完成,可以由教師自主安排。

我們需要澄清的一個錯誤觀點是基于單元視角的作業設計完全排斥單篇作業。單元視角的作業設計是對過去單篇作業模式的“揚棄”,過去單篇作業的形式在文選式單元仍然可以保留。以單篇作業的形式,幫助學生更好地理解經典作品,本身就是教學的目標之一。

對于整本書閱讀單元的作業設計,則不能再采取單篇作業的方法。現在有的教輔資料節選所讀書目全書某一部分作為閱讀材料,設計一些閱讀題來作為作業的做法,是完全錯誤的。整本書閱讀貴在一個“整”字,這樣設計作業無疑是在肢解整本書閱讀,會讓學生重新回到過去那種“不讀書,會考試”的狀態,可謂遺毒無窮。

整本書單元的作業設計,首要便是要咬住一個“整”字,因此繪制全書的思維導圖應當是一項必選作業。這樣的作業能夠幫助學生從整體上梳理出全書的寫作脈絡,也是對學生閱讀結果的有效監測。在全書思維導圖的基礎上,教師可以設計一些能夠記錄學生閱讀痕跡的作業,如閱讀摘抄、批注、札記、書評等。

至于以實踐活動為主的單元,在進行作業設計時則要從活動本身的特點出發。這種類型的單元作業形式上應該是表格、問卷、訪談記錄等,絕不能是過去那種試題練習。教師可以通過這些作業記錄獲取真實的學生活動完成情況,從而給出準確的評價。例如必修上冊第四單元“家鄉文化生活”,在設計作業時我們可以編制任務計劃書,在任務計劃書中設置一項項具體的任務,幫助學生更好地完成整個實踐活動。

總之,從單元視角設計作業,設計者需要充分考慮單元不同的類型,絕不能走過去作業設計的老路,籠統地處理所有的作業。不同類型的單元應當有不同類型的作業,只有真正地將作業科學分類,才能建立起多元的作業評價體系。

二、重視單元主題,賦能情境作業

過去的作業設計一大不合理的地方往往就是過于瑣碎,“神題”“怪題”層出不窮,有的作業題則完全是文字游戲。比如說這樣一道題:

下面是一段生日答謝詞的片段,其中有五處不得體,請找出并作修改。

感謝各位參加令尊的生日晚會。敝人看見桌上大家送來的生日禮物,如煙的往事歷歷在目。我想起了父親的好友張小波,他是一個多好的小肥貓啊!為了鼎力相助我學習數學,他竟然放棄了輔導他女兒奧賽的賽前訓練。如今,我在數學上取得了巨大的成就,對他玉成此事深感冒昧。

設計者設計這道題本想考查學生“語言得體”這一知識點,但題目所給文段絲毫經不起推敲。父親生日宴會,怎么會讓還是學生的兒子致答謝詞?又有哪個學生說話會如此老氣橫秋?再說所選片段與答謝詞也幾無關系。我們不禁要問,這樣的試題除了讓學生發笑之外,又能多大程度上訓練學生解決實際問題的能力呢?

更令人感到擔憂的是,有部分老師甚至認為這樣的題目是好作業,因為創設了“生日答謝”這樣一個情境,是符合新課標新教材要求的。誠然,新課程新教材一大特色便是情境創設,但也同時強調情境是為真實的教學活動而服務的,情境要根據課文內容和單元學習任務來設計。相反,像題目中這樣為了出題而創設出來的虛假情境,不僅不能達到準確評價學生的目的,反倒會極大地挫傷學生學習的積極性,讓學生無所適從。

基于單元視角,我們可以從單元學習主題出發,創設出真實的情境活動,真正賦能情境作業。在這方面,新教材也給出了一些優秀的示例。高中必修上冊第二單元人文主題為“勞動”,學習任務群則是“實用性閱讀與交流”,教材的單元學習任務中就設計了這樣一個情境作業:

我們每天都會接觸各種新聞,新聞在生活中無處不在。一些重大事件,如黨的十九大召開、中華人民共和國成立七十周年、防控新冠疫情等,都是新聞報道的焦點,會涌現出大量新聞作品。選擇一份報紙或一個新聞網站,瀏覽一周的內容,從中挑選出三四篇你認為比較優秀的新聞作品。小組合作,從新聞價值、報道角度、結構層次、語言表達等方面草擬一份優秀新聞評選標準。每個小組按照標準評選出一篇優秀新聞作品,合作撰寫一份推薦書,闡述推薦理由,與新聞作品一起在班級展示、交流。

從教材所給的這個情境作業范例,筆者認為一份好的情境作業應當具有以下特點:一是情境創設要體現單元主題;二是要是真實的任務情境;三是要給出明確的任務指令。只有做到了這三點,情境作業才能真正鍛煉學生,提升學生解決實際問題的能力。

例如在整本書閱讀單元,筆者就設計了這樣一個基于真實情境的作業:某班準備建立一個班級圖書館,向同學們征集入選書籍,你準備推薦《鄉土中國》,請從作者信息、圖書特點、閱讀價值等角度給老師寫一篇推薦詞,闡述你的推薦理由,200字左右。另外班級圖書館還在開展書籍腰封征集活動,請你為《鄉土中國》寫一則一句話腰封。

三、整合單元資源,設計分層作業

近年來,分層作業的提法日益增多,但現實教學中教師卻極少布置分層作業。其中一個重要原因是,我們的作業本身并沒有明顯分層,教師如果想布置分層作業的話,只能讓基礎不太好的學生正常完成作業,學有余力的學生則額外布置作業。這樣一來,教師往往落得個“兩頭不討好”的局面,學生抱怨不斷,家長指責。同時,一味地減少作業量,無原則地降低作業難度,也根本達不到分層教學的目的。這種情況下,基礎不太好的學生會發現平時作業都會,考試卻全都不會,如此一來反倒越學越沒信心。

質言之,在“雙減”背景下,要做到精準減負,設計出真正的分層作業固然必不可少,但分層作業的目的不是將學生分層,而是要給予學生向上的空間和支撐,讓學生真正通過作業尋找到學習的樂趣。筆者認為,其中的關鍵就是要整合單元資源,以單元資源為核心,向外拓展,形成一個“單元資源→基礎能力→關鍵能力→拓展能力”的分層遞進作業體系。

實際上,單元資源是單元學習的核心所在,單元學習任務應是基于單元資源布置的,單元視角下的作業設計也同樣需要依此展開。建立在單元資源之上的基礎能力是最低難度的作業層級,其次是關鍵能力,最后則是拓展能力。基礎能力和關鍵能力,應當是所有學生的必備能力,也就是必做作業,而拓展能力則是提升能力,屬于選做作業。

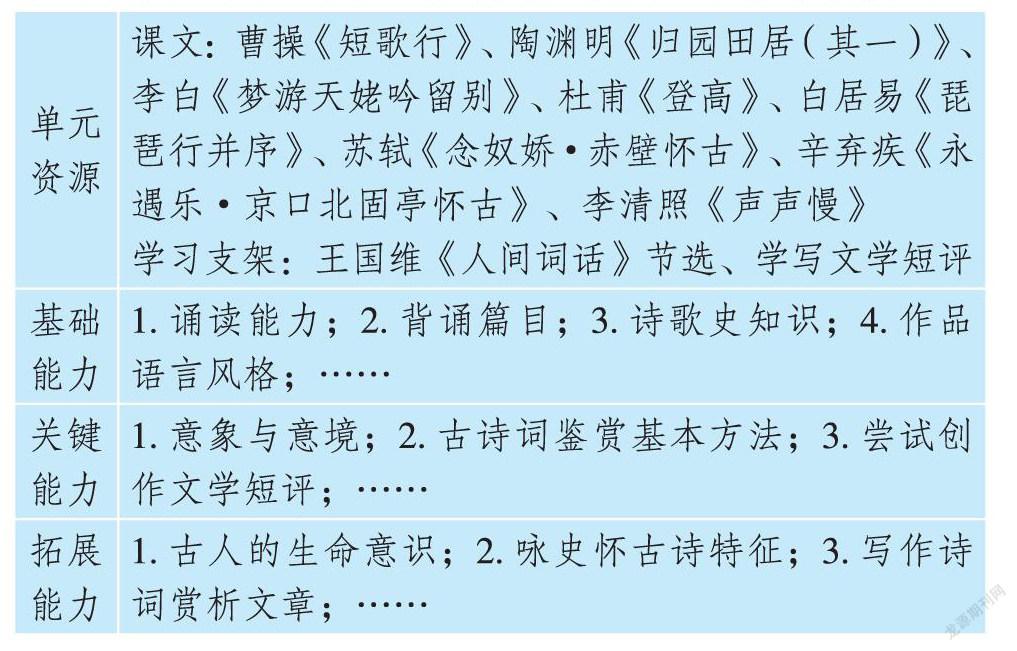

下面筆者就以必修上冊第三單元為例,簡要分析單元視角下分層作業的實施要點(如下表)。

從單元資源的角度來看,本單元是一個古典詩詞單元,這個單元在選取了魏晉至宋的不同體式的名家名作的同時,還提供了王國維《人間詞話》的節選以及一段編者關于如何寫作文學短評的知識性文字。因為要從單元視角設計作業,所以筆者將這個單元的單元資源依據單元教學任務進行整合,分別設置不同層級的能力要求。在這個提綱的基礎上,再去設計作業,自然就達到了分層的效果,不會像過去那樣雜亂無章。這樣的作業也和教學相吻合,學生一拿到作業也就明白自己應該干什么。最重要的是,各層次之間并不是完全隔閡的,而是完全可以打通的,如基礎能力中的“詩歌史知識”事實上是后面“創作文學短評”的重要依據。同樣,“意象與意境”也是探究“詠史懷古詩特征”的重要路徑。

單元資源 課文:曹操《短歌行》、陶淵明《歸園田居(其一)》、李白《夢游天姥吟留別》、杜甫《登高》、白居易《琵琶行并序》、蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》、辛棄疾《永遇樂·京口北固亭懷古》、李清照《聲聲慢》

學習支架:王國維《人間詞話》節選、學寫文學短評

基礎能力 1.誦讀能力;2.背誦篇目;3.詩歌史知識;4.作品語言風格;……

關鍵能力 1.意象與意境;2.古詩詞鑒賞基本方法;3.嘗試創作文學短評;……

拓展能力 1.古人的生命意識;2.詠史懷古詩特征;3.寫作詩詞賞析文章;……

這里的分層作業設計提綱還只是一個粗略的構想,在此基礎上,我們仍然需要深度挖掘單元資源,精心構思、巧設情境,以期設計出具體而又科學的作業題目來。

[參考文獻]

[1]教育部基礎教育課程教材專家工作委員會.普通高中語文課程標準(2017年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2018:3.

[2]溫儒敏.統編高中語文教材的特色與使用建議[J].北京教育(普教版),2019(11):4.