環境規制會阻礙產業集聚嗎?

周茜 葛揚 謝燭光 朱亦凡

[摘要]產業集聚在促進現代經濟發展的同時對生態環境產生復雜影響,在環境規制政策日益嚴格的背景下,企業作出地理決策改變產業集聚度水平,進而影響經濟與環境的可持續發展,因此研究產業集聚在環境規制下的變化規律具有重要的經濟應用價值與學術研究意義。為增強不同行業集聚程度的可比性,降低環境規制政策實施與外生變量的差異,采用DO指數法測算江蘇省12個產業集聚度,并按“三廢”排放污染水平將其分為高中低三類產業,構建面板回歸考察環境規制對各類產業集聚的影響。實證結果表明,江蘇省各細分產業的集聚程度存在明顯差異,長短期中環境規制強度對產業集聚呈顯著負向影響,但顯著促進中度污染行業的集聚;該影響目前處于邊際影響逐漸降低的“U”型左端趨勢,結果通過穩健性檢驗。江蘇省應制定差異產業發展規劃,并提升環境規制在收緊過程中的科學化水平。

[關鍵詞]環境規制;產業集聚;DO指數

一、 引言

隨著我國經濟進入新常態,以產業集聚為基礎的產業融合發展成為現代經濟發展的必經之路。制造業產業集聚水平的升高會降低運輸成本,達到規模經濟狀態,有利于經濟的增長。伴隨著產業集聚區經濟規模的擴大,環境污染也在不斷加劇,經濟與環境之間發展不平衡的矛盾已制約了我國經濟高質量發展。因此,一系列環境規制政策的出臺為改善環境質量提供了制度保障,《中華人民共和國環境保護法》的嚴格實施標志著政府執行環境規制力度的空前加強。環境規制是實現經濟高質量發展的重要手段,在提高環境質量的同時,環境規制“創新補償效應”“污染避難所效應”的發揮,會導致產業結構升級或產業地理區位變遷,又將間接影響產業集聚度,因此,政府面臨環境污染與產業集聚不平衡的兩難處境。探究產業集聚在環境規制下的變化規律,有利于政府制定合理的環境規制政策,促進環境質量改善與產業集聚,實現經濟與生態可持續發展的“雙贏”目標。

環境規制政策在各省區市的實施受到多方面的影響,實施時間與力度有較大差異,且地區間制造業產業集聚水平也受到地理區位、當地經濟水平等外生變量的制約,會造成研究結果的偏差。為有效控制樣本間政策與外生變量差異性,對制造業細分產業集聚提供針對性環境規制建議,本文擬選取江蘇省內制造業12個產業為樣本,基于中國工業企業數據庫2011—2019年數據,測算江蘇省制造業12個產業的DO指數,考察江蘇省制造業各產業集聚水平,并構建環境規制對產業集聚水平影響的面板回歸模型,以“三廢”排放為標準將樣本劃分為高中低三類污染產業,探究各類產業集聚水平的異質性影響,據此提出針對性的環境規制政策建議,為全國其他地區產業集聚發展提供借鑒。

二、 文獻綜述

環境規制的設立除了正向作用于環境質量進步外,還會作用于產業發展,其“擠出效應”以及“創新補償效應”從靜態與動態角度闡釋了環境規制對產業發展的影響。此外,“污染避難所”假說、“環境規制競次”假說等觀點都從產業的地理區位遷移或產業結構升級、生產效率提升等方面推演環境規制對產業動態影響過程,這勢必影響產業集聚度。本文將現有關于產業集聚與環境規制的研究分為以下兩個部分。

1. 產業集聚與環境質量

我國制造業經過多年的發展,現已形成一定的產業集聚態勢[1],在承認產業集聚會引發企業生產效率提升、推動經濟發展[2]的同時,不少學者也在思考產業集聚的經濟推動力是否以犧牲環境質量為代價。關于產業集聚與環境污染的研究主要有以下三種結論:第一,產業集聚由于集中生產、產能擴張,產生的污染超過環境自我修復的承載限度而造成環境破壞,即產業集聚加劇了環境污染程度[3-4];第二,產業集聚存在環境污染減緩效應,集聚區企業規模效應使得治污或生產技術有所突破,環境污染的治理成本降低,從而減緩污染排放或使得污染治理的可及性更高,即產業集聚促進了環境質量的改善[5-7],進一步區分產業專業化集聚與多樣化集聚,認為多樣化集聚更顯著緩解環境污染[8];第三,環境污染程度與產業集聚水平無固定的關系趨勢,其結論有:環境污染與產業集聚呈現倒“U”型關系[9]、“N”型關系[10]、倒“N”型關系[11],或短期內產業集聚對環境污染具有一定影響(正向或負向影響),而長期卻無因果關系[12],又或對不同區域[13] 及不同污染物排放的影響存在異質性[14]。

總的來說,產業集聚在推動經濟迅速發展的同時可能存在環境效應,對環境質量的影響存在地區、時間與產業等方面的異質性。長遠來看,環境污染會成為約束我國經濟高質量發展的關鍵,政府因此出臺了一系列環境規制政策。大多學者研究表明,環境規制政策積極作用于環境質量,存在“綠色悖論”與 “倒逼減排”效應[15]。環境規制作用的主體是企業,有學者研究發現環境規制在抑制碳減排的階段促進了產業集聚,然而隨著工業集聚程度的提升,環境質量受到顯著消極影響,可見產業集聚一定程度上“遮掩”了環境規制對環境質量改善的積極影響[16],但也有研究認為環境規制和產業集聚的環境效應存在聯動效應,對環境質量改善起到積極協同作用[17]。

2. 環境規制與產業集聚

環境規制對產業發展的動態效應(如“創新補償效應”“污染避難所效應”等)會直接影響產業集聚水平,目前研究的結果大致也可分為三類:一是環境規制有利于促進產業集聚,通過創新補償效應及知識溢出效應等作用機制倒逼企業技術創新成果的產出,實現集聚區產業的轉型升級,從而加大產業集聚程度[18-19]。二是環境規制會抑制產業集聚,“污染避難所效應”及“環境規制競次效應”的作用使得產業趨于分散,不滿足環境規制要求的企業將被迫關停或進行搬遷,產業集聚形態也將發生改變[20-21]。三是環境規制與產業集聚無明確或固定趨勢關系,有學者研究得出環境規制與產業集聚呈現正“U”型或倒“U”型關系[22-23],企業內部因素在影響過程中存在部分中介效應[24],而環境規制的影響存在地域或產業類型的異質[19],不同類型行業受到的影響存在異質性,也有學者認為環境規制與產業集聚的關系不顯著等[25]。1BF19A76-6F29-42B7-AC09-F59E1A2E6601

現有研究大多基于宏觀視角,運用省級面板數據探究環境規制對產業集聚的影響。事實上,各個省份之間的產業集聚程度、環境規制政策的實施時間與力度、經濟發展水平等均存在明顯差異,研究結論的對象特異性較大,且存在對區域內制造業細分產業進行研究的空白。基于某一地區探究環境規制政策對產業集聚狀態的影響可有效控制內生變量與外生變量的差異,更好地體現環境規制對制造業細分產業的效用,因此具體地研究某一地區的環境規制對該地區產業集聚水平長短期的影響具有重要意義。江蘇省經濟發展處于國內較高水平,作為我國制造大省,制造產業總體規模大,處于產業集群發展階段,產業集聚現象較為集中。以江蘇省制造業產業為樣本進行研究具有代表性,為我國其他省市制定經濟與環境相協調的可持續發展戰略具有參考意義。

目前的研究廣泛使用區位熵、赫芬達爾指數、EG指數、空間基尼系數等方法[26]測度產業集聚度,根據DO標準[27]1,發現以上方法僅從某一角度刻畫產業集聚程度,只能滿足部分DO標準的要求[28]。盡管DO指數由于計算量太大,其用途廣泛性受到了限制[29],但鑒于DO指數能滿足DO標準的5點要求,其對產業集聚水平的代表力相對較高。據此,本文基于中國工業企業數據庫,測算江蘇省2011—2019年12個產業的DO指數,分析各產業的集聚度水平,并將產業按污染程度劃分為高中低三種類型,構建環境規制對產業集聚度影響的面板回歸模型,探索環境規制對產業集聚的影響與異質性作用,為環境規制政策的設立與實施提供建議。

三、 江蘇省制造業產業集聚度對比分析

1. 江蘇省12產業DO指數測算

遵循Duranton等[27]提出的產業集聚度計算方法,本文對江蘇省制造業的產業集聚度進行測算。

2. 測算方法

DO指數的測算有三個步驟。

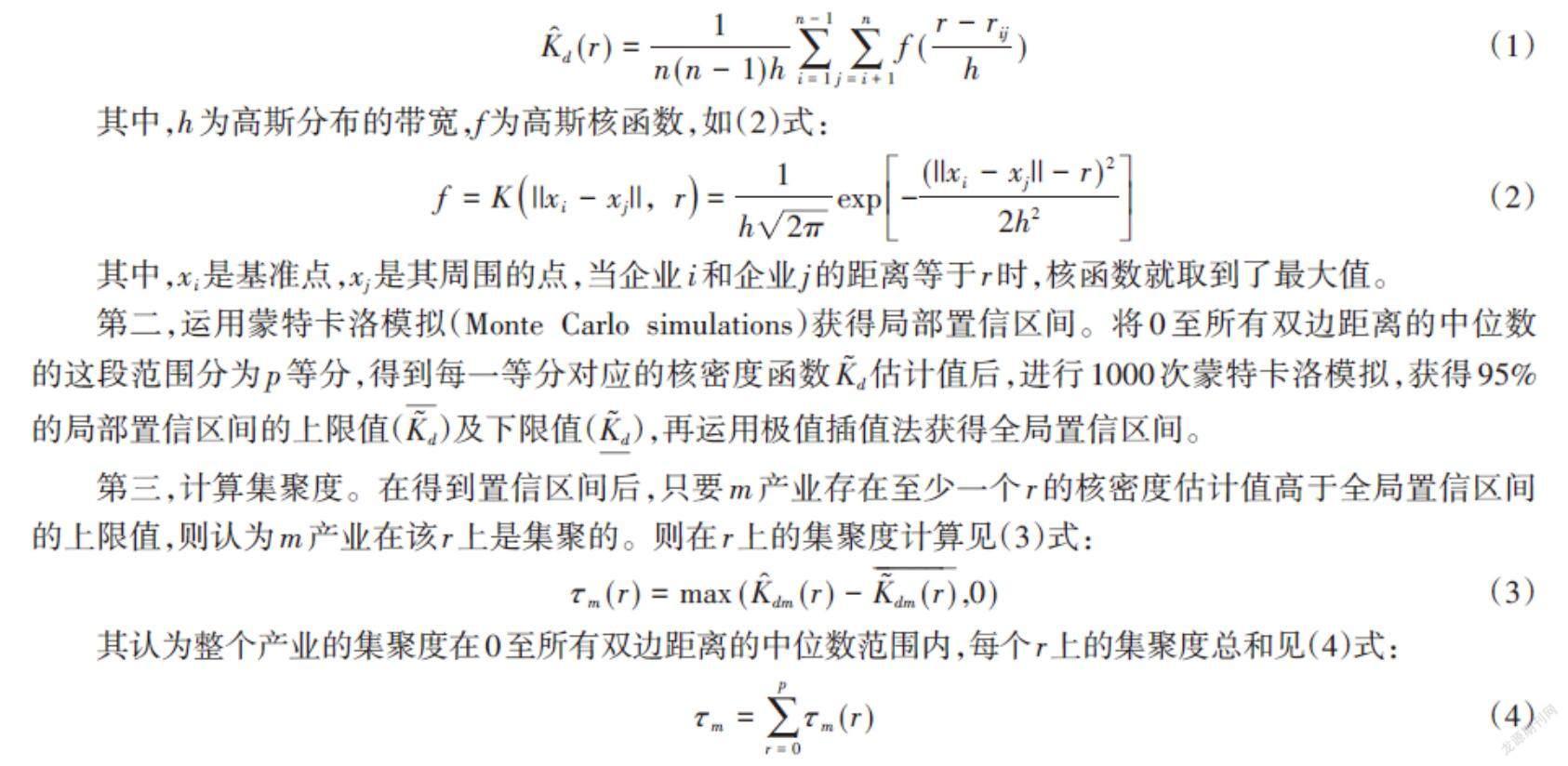

第一,運用核密度估計索引值。通過計算產業S中的n個企業的[n(n-1)/2]個雙邊距離,估計其高斯核密度函數,對企業間距離的分布進行平滑處理,設[rij]是企業i和企業j的距離,則任意距離r上距離密度的估計值為:

[Kd(r)=1n(n-1)hi=1n-1j=i+1nf(r-rijh)] (1)

其中,h為高斯分布的帶寬,f為高斯核函數,如(2)式:

[f=K||xi-xj||,r=1h2πexp-(||xi-xj||-r)22h2] (2)

其中,[xi]是基準點,[xj]是其周圍的點,當企業i和企業j的距離等于r時,核函數就取到了最大值。

第二,運用蒙特卡洛模擬(Monte Carlo simulations)獲得局部置信區間。將0至所有雙邊距離的中位數的這段范圍分為p等分,得到每一等分對應的核密度函數[Kd]估計值后,進行1000次蒙特卡洛模擬,獲得95%的局部置信區間的上限值([Kd])及下限值([Kd]),再運用極值插值法獲得全局置信區間。

第三,計算集聚度。在得到置信區間后,只要m產業存在至少一個r的核密度估計值高于全局置信區間的上限值,則認為m產業在該r上是集聚的。則在r上的集聚度計算見(3)式:

[τm(r)=max(Kdm(r)-Kdm(r),0)] (3)

其認為整個產業的集聚度在0至所有雙邊距離的中位數范圍內,每個r上的集聚度總和見(4)式:

[τm=r=0pτm(r)] (4)

[τm]就是所求m產業的集聚度。

3. 數據來源

基于2011—2019年數據隨機抽取江蘇省12個產業5%的企業,根據所抽取的企業的企業名稱,調用百度地圖API,獲取所抽取企業精確的經緯度坐標,再計算企業的雙邊歐基米得距離,以此估計距離的核密度函數,本文將p設置為97,以伽馬分布對每一等分進行1000次蒙特卡洛模擬,得到局部及全局置信區間。整個過程均由Rstudio軟件完成。

4. 測算結果

2011—2019年12個產業集聚度均值如表1所示。

由表1可知,江蘇省12個產業的集聚程度存在明顯差異,其中江蘇省化學纖維制造業產業集聚度最高,大部分產業存在一定程度的集聚狀態,而酒、飲料和精制茶制造業還未出現集聚現象。江蘇省作為全國紡織業大省,具有產業發展基礎。截至2021年,江蘇省化學纖維制造業企業總數達兩千多家,大多化纖生產企業年生產規模在1萬~2萬噸左右,呈現出企業數量多、生產規模小的特點,易“抱團”形成產業集群,有利于其信息交流與節約成本,實現集聚區內部資源的循環利用。憑借優勢的地理區位,江蘇省對外交流頻繁,先進制造業如儀器儀表制造業等發展水平較高,也易形成產業集聚。整體來說,江蘇省制造業已經呈現出一定產業集聚態勢。

四、 實證分析

1. 模型構建與數據來源

(1)模型構建

為考察環境規制與產業集聚之間的關系,本文基于2011—2019年數據,構建環境規制對產業集聚影響的面板回歸模型,具體的模型如下:

[locmt=β1ermt+β2er2mt+β3Ximt+β4Zjt+εmt]

其中,[locmt]是m產業t時點上的產業集聚度水平,[ermt]是m產業t時點上的環境規制強度,為了更好地衡量環境規制對產業集聚的長期不確定影響,本文在模型中加入其二次項([er2mt])加以衡量,[Ximt]是m產業t時點上控制變量,包括人力資本([humanmt])、人力資本的二次項([human2mt])、稅收水平([taxmt])、產業利潤([profitmt]),由于考慮到產業利潤積累對產業發展與產業集聚度或許具有長期影響,因此納入產業利潤的二次項([profit2mt]),并將企業規模([scalemt])也納入模型,[Zjt]是宏觀經濟環境在t時點上控制變量,包括外商直接投資([FDIt])、交通運輸水平([Transt])。1BF19A76-6F29-42B7-AC09-F59E1A2E6601

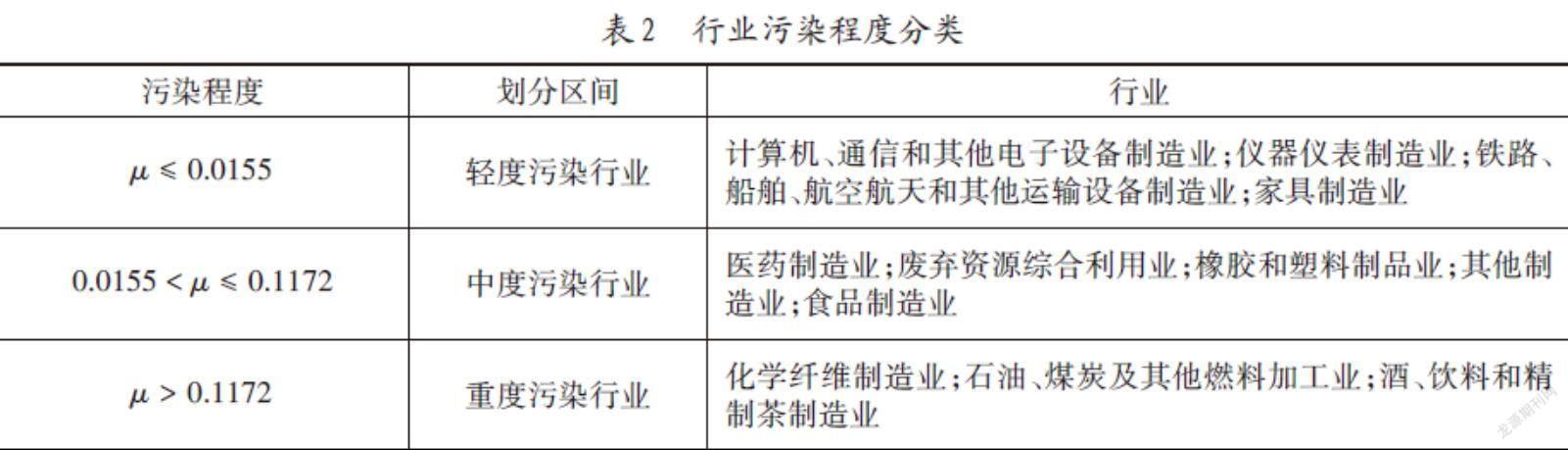

考慮到環境規制對不同污染程度行業的影響可能不同,環境規制對該12個行業產業集聚的影響也可能存在異質性差異。對于技術密集型的行業,或本身為無污染或少污染型企業,環境規制產生的影響可能有限;而對于高污染高耗能行業而言,受環境政策沖擊較大,其產業集聚度可能更容易受到環境規制的影響。為了進一步探討環境規制對不同污染程度行業的影響,本文依據李玲等[30]的做法,基于廢水、二氧化硫、固體廢棄物排放量,計算12個行業的污染排放強度系數[μ],并據此將其劃分為輕度污染行業、中度污染行業和重度污染行業,如表2所示。輕度污染行業包括計算機、通信和其他電子設備制造業、家具制造業等;中度污染行業包含了部分傳統制造業,如橡膠和塑料制品業和食品制造業等;重度污染行業則包括化工行業,如化學纖維制造業和石油、煤炭及其他燃料加工業等。

(2)指標說明及數據來源

模型中各變量的替代指標以及數據來源如表3所示。

在剔除了集聚度為0的樣本后(由于酒、飲料和精制茶制造業在觀測年份均未呈現出集聚形態,故將其剔除),將余下的樣本進行描述性統計,結果如表4所示。其中,微觀產業的面板數據樣本量為85,宏觀數據樣本量為9。

2. 實證檢驗

(1)平穩性檢驗

在進行回歸之前,先對各指標進行平穩性檢驗。本文采用面板數據的LLC檢驗,由于交通運輸水平原序列接收了存在單位根的假設,即該序列不平穩。對其進行一階差分后再進行平穩性檢驗,發現一階差分序列平穩,修正模型后再進行平穩性檢驗,結果如表5所示。由表5可知,各變量均為水平平穩變量,將其進行回歸分析不會出現“偽回歸”問題,結果可靠。

(2)面板回歸結果

通過上述檢驗后,本文對因變量loc以及自變量er、er2,控制變量human、human2、tax、profit、profit2、scale、fdi、lntrans進行回歸分析,以判斷環境規制是否影響產業集聚程度,回歸結果如表6所示。

從表6可知,對全樣本進行回歸,共有8個變量顯著。模型中自變量環境規制強度與環境規制強度的二次項均在1%水平上顯著,控制變量有5個變量在1%水平上顯著,有1個變量在10%水平上顯著。具體來看,環境規制強度(er)的系數為-0.0881,其二次項(er2)的系數為-0.0026,均在1%水平上顯著為負,表明環境規制在長期和短期內均會抑制產業集聚,且環境規制二次項系數絕對值小于一次項系數絕對值,說明環境規制對產業集聚的短期抑制作用較強,這樣的抑制作用會隨著環境規制強度的增強而逐漸消散,但抑制作用不會消失,其影響形狀類似于正“U”型曲線左端。環境規制對產業集聚產生負面影響,這與學者肖雁飛等[31]、朱金鶴等[32]研究發現存在“污染天堂”效應的結果一致。隨著環境規制強度增加,高污染企業為了規避增長的治污成本,選擇遷移至其他環境政策寬松的省份,從而降低了產業集聚度。江蘇省作為制造大省,面對制造業帶來的環境污染,自2011年以來在環境層面加強了監管,陸續頒布了《江蘇省土壤污染防治方案》和《江蘇省長江保護修復攻堅戰行動計劃實施方案》等環境政策。隨著環境規制強度的增加,高污染企業為了規避增長的治污成本,選擇向外遷移至其他環境政策寬松的省份,最終降低了產業集聚度。

其余控制變量中有6個變量對產業集聚水平有著顯著影響,微觀產業控制變量中,人力資本(human)及其二次項(human2)的系數相反且均在1%的水平上顯著,說明人力資本對產業集聚度呈現出倒“U”型影響,經二次項公式確定其拐點為0.0366,說明隨著人力資本的提升,產業集聚呈現出先上升后下降的趨勢。稅收水平(tax)的系數為-11.5442,表示稅收水平對產業集聚度有著顯著負向影響,當稅收水平每提高一個單位,會引起產業集聚度下降11.5442個單位;產業利潤(profit)的系數為4.0169,在10%的水平上顯著,表明一個較高利潤的產業更容易實現產業集聚,但產業利潤的二次項(profit2)不顯著,說明產業利潤的長期積累以及產業的規模并未顯著影響產業集聚水平。此外,產業規模對產業集聚的影響呈現出不顯著的負向影響。宏觀環境的變化也會影響產業集聚度,外商直接投資(fdi)的系數為79.1247,表示它對產業集聚度有著顯著正向影響;交通運輸水平(trans)的對數系數為2.6733,表示交通運輸水平對產業集聚度有著顯著正向影響,交通運輸水平每提高一個百分點,會引起產業集聚度上升2.6733個百分點。

進一步對不同污染程度的行業進行異質性分析。分別對輕度、中度、重度污染行業進行回歸,剔除稅收水平(tax)和產業規模(scale),在固定效應下進行穩健性控制。實證結果表明環境規制主要顯著作用于中度污染企業的產業集聚,對輕度和重度污染企業的產業集聚存在一定程度的影響但并不顯著。對于中度污染企業,環境規制(er)的系數為0.0815,其二次項(er2)系數為0.0020,均在1%的水平上顯著為正,意味著環境規制強度的增加在短期與長期中有利于提升中度污染行業的產業集聚度。一方面,環境規制促進了行業結構的調整,整合了行業資源,從而促進了產業集聚;另一方面,環境政策對中度污染行業的影響還不足以誘發“污染天堂”效應,中度污染行業更傾向于深化集聚區內部分工,通過技術創新、資源共享效應彌補治污成本上升帶來的損失,而不需要通過遷移規避環境規制成本。環境規制對江蘇省輕度和重度污染行業產業集聚的影響不顯著,存在的原因有輕度污染行業不是環境政策主要制約的行業,而重度污染企業存在污染轉移的風險,且大部分是資本密集型行業,固定資產所占比例較高,遷移的成本很可能高于治污成本[33],在這兩方面因素的影響下,環境規制對其產業集聚的影響最終表現為不顯著。此外,產業中部分年份數據的缺失對結果也會造成一定影響。

3. 穩健性檢驗

為增強結果穩健性,本文替換環境規制的衡量指標,使用(廢氣排放量+二氧化硫排放量)/工業總產值作為環境規制的第二替代指標,再次將其進行面板回歸,如表7所示。回歸結果發現,環境規制(er)與環境規制二次項(er2)均在5%水平上顯著為負,與上文回歸結果的結論相似,即環境規制對產業集聚的短期抑制作用較強,長期中會隨著環境規制強度的增強而逐漸消散,但抑制作用不會消失,其影響形狀類似于正“U”型曲線左端。對不同污染程度的行業進行穩健性檢驗,發現環境規制相關變量只對中度污染企業的產業集聚存在顯著作用,主要聚焦變量的穩健性結果與實證分析結果基本保持一致。1BF19A76-6F29-42B7-AC09-F59E1A2E6601

但需要特別指出的是,穩健性檢驗中環境規制對中度污染行業的一次項系數為正,二次項系數為負,而上文回歸結果中環境規制對中度污染行業的影響系數均為正。考慮到不同類型產業集聚的異質性,穩健性檢驗與模型結果的差異也具備一定的合理性。在產業集聚的過程中環境規制具備顯著外部性關系,同時規制廢氣排放與二氧化硫排放的產業要比只規制二氧化硫排放的產業范圍更大、力度更強,并且空氣污染容易在地區間轉移,該產業集聚范圍內的企業更傾向于分散聚集,以減輕當地環境污染監管施加壓力。

五、 結論與建議

本文通過計算江蘇省12個產業的DO指數來衡量江蘇省制造業產業集聚水平,并構建面板回歸模型以衡量環境規制對制造業產業集聚的影響。得到以下結論:

第一,江蘇省制造業已呈現出一定產業集聚態勢。雖然所選的12個制造業產業在觀測期內存在集聚狀態的差異,但整體來看,江蘇省制造業在橫向與縱向層面均有一定集聚水平。江蘇省化學纖維制造業集聚水平較高,大部分產業存在一定程度的集聚現象,酒、飲料和精制茶制造業還未出現集聚形態。

第二,江蘇省環境規制對產業集聚呈現出長短期的負向影響,但該負向影響的邊際作用呈遞減態,環境規制對產業集聚長期的負向作用弱于短期,曲線形狀類似于正“U”型曲線左端,即在環境規制執行初期,環境規制的設立抑制了產業集聚,隨著環境規制強度的不斷加深,其對產業集聚的抑制作用逐漸消散但不會消失,并且該影響結果具有穩健性。

第三,各產業的人力資本、征稅強度、產業利潤、宏觀環境中的外商直接投資、交通運輸水平都會對產業集聚水平產生影響,而產業長期利潤的積累與產業規模并未對產業集聚水平產生影響,且人力資本對產業集聚的影響呈現出倒“U”型,征稅強度會抑制產業集聚,產業利潤、外商直接投資與交通運輸水平會正向作用于產業集聚。

第四,本文對不同污染程度的行業異質性分析表明環境規制對產業集聚度的顯著影響主要體現在中度污染行業,具體表現為環境規制及其二次項系數均顯著為正,對中度污染行業的集聚水平有正向促進作用,而環境規制對輕度和重度污染行業集聚水平影響不顯著。

基于以上結論,本文提出相關建議:

第一,規劃差異化產業發展路徑。對政府而言,應針對不同產業的集聚水平和污染水平制定不同的發展規劃。對于產業集聚水平較低的產業,可對這類產業降低稅負、加大相關學科的人才培養與人才引進,提高勞動者素質,在一定程度上提升人力資本質量;對于污染排放強度較高的企業,鼓勵其加強自主創新能力建設,提高治理污染減排能力與開發清潔能源的能力,盡快提升其產業集聚度,促進經濟增長。

第二,采取合理的生產經營策略。對企業而言,應依據自身污染水平,制定合理的生產經營策略,可通過加大研發力度,發揮技術杠桿效益,進而提升技術水平縮減成本,增加利潤,從而促進產業集聚水平提升。

第三,制定高效的環境規制政策。對社會各方而言,應當健全環境規制的配套措施,如通過減低征稅輕度、擴大企業利潤、進一步引進外資、完善基礎設施建設以及提升交通運輸水平等方式,共同提升產業集聚水平,來削弱環境規制對產業集聚的負效應,實現經濟與環境的雙贏穩態。

參考文獻:

[1] 劉志彪,孔令池.從分割走向整合:推進國內統一大市場建設的阻力與對策[J].中國工業經濟,2021(8):20-36.

[2] 曾藝,韓峰,劉俊峰.生產性服務業集聚提升城市經濟增長質量了嗎?[J].數量經濟技術經濟研究,2019,36(5):83-100.

[3] 肖周燕,沈左次.人口集聚、產業集聚與環境污染的時空演化及關聯性分析[J].干旱區資源與環境,2019,33(2):1-8.

[4] 劉素霞,朱英明,裴宇.環境規制約束下工業集聚的環境污染溢出效應研究[J].生態經濟,2021,37(6):172-177.

[5] Cerina F, Mureddu F. Is Agglomeration Really Good for Growth? Global Efficiency,Interregional Equity and Uneven Growth[J].Journal of Urban Economics,2014(84):9-22.

[6] 朱英明,劉素霞,李玉見,等.產業集聚對環境污染的減緩效應:理論與實證[J].環境經濟研究,2019,4(1):86-107.

[7] 鐘娟,魏彥杰.產業集聚與開放經濟影響污染減排的空間效應分析[J].中國人口·資源與環境,2019,29(5):98-107.

[8] 劉寧寧,孫玉環.居民感知視角下環境污染對健康的影響——基于安徽省城鄉居民問卷調查數據[J].調研世界,2018(1):35-42.

[9] 熊萬,高凱,汪泓,等.長三角地區高技術產業集聚的環境污染效應[J].生態經濟,2020,36(10):173-178.

[10] 紀玉俊,邵泓增.產業集聚影響環境污染:加劇抑或抑制?——基于我國城市面板數據的實證檢驗[J].經濟與管理,2018,32(3):59-64.

[11] 曹杰,林云.我國制造業集聚與環境污染關系的實證研究[J].生態經濟,2016,32(6):82-87.

[12] 譚嘉殷,張耀輝.產業集聚紅利還是“污染避難所”再現?——基于廣東省的證據[J].經濟與管理研究,2015,36(6):82-89.

[13] 尚海洋,毛必文.基于IPAT模型的產業集聚與環境污染的實證研究[J].生態經濟,2016,32(6):77-81.

[14] 王英,董軻萌.產業集聚的環境效應及其空間溢出——以江蘇裝備制造業為例[J].科技管理研究,2019,39(10):248-255.1BF19A76-6F29-42B7-AC09-F59E1A2E6601

[15] 張華,魏曉平.綠色悖論抑或倒逼減排——環境規制對碳排放影響的雙重效應[J].中國人口·資源與環境,2014,24(9):21-29.

[16] 丁斐,莊貴陽,劉東.環境規制、工業集聚與城市碳排放強度——基于全國282個地級市面板數據的實證分析[J].中國地質大學學報(社會科學版),2020,20(3):90-104.

[17] 姜啟波,譚清美.高技術產業集聚、環境規制對生態效率的影響——來自中國區域發展的經驗證據[J].華東經濟管理,2021,35(3):86-92.

[18] Asano T, Matsushima N. Environmental Regulation and Technology Transfers[J].Canadian Journal of Economics,2014,47(3):889-904.

[19] Wang Y, Yan W, Ma D, et al. Carbon Emissions and Optimal Scale of Chinas Manufacturing Agglomeration Under Heterogeneous Environmental Regulation[J].Journal of Cleaner Production,2018(176):140-150.

[20] Kyriakopoulou E, Xepapadeas A. First Nature Advantage and the Emergence of Economic Clusters[J].Regional Science and Urban Economics,2013,43(1):101-116.

[21] 仲偉周,吳穹,張躍勝,等.信息化、環境規制與制造業空間集聚[J].華東經濟管理,2017,31(9):98-103.

[22] 郭宏毅.環境規制對制造業產業集聚影響的實證分析[J].統計與決策,2018,34(10):139-142.

[23] 關海玲.環境規制、全要素生產率與制造業產業集聚[J].社會科學家,2019(7):43-52.

[24] 樊蘭.環境規制、外商直接投資與工業集聚——基于省際動態面板數據的實證研究[J].產經評論,2018,9(1):26-39.

[25] 張成,于同申.環境規制會影響產業集中度嗎?一個經驗研究[J].中國人口·資源與環境,2012,22(3):98-103.

[26] 陳建軍,陳懷錦.集聚的測度方法評述:基于前沿文獻的研究[J].西南民族大學學報(人文社科版),2017,38(4):134-142.

[27] Duranton G, Overman H G. Testing for Localization Using Micro-Geographic Data[J]. Review of Economic Studies,2005,72(4):1077-1106.

[28] Silva R L P D, Silveira Neto R D M, Rocha R. Localization Patterns Within Urban Areas: Evidence from Brazil[J]. Area Development and Policy,2019(3):1-20.

[29] 袁海紅,張華,曾洪勇.產業集聚的測度及其動態變化——基于北京企業微觀數據的研究[J].中國工業經濟,2014(9):38-50.

[30] 李玲,陶鋒.中國制造業最優環境規制強度的選擇——基于綠色全要素生產率的視角[J].中國工業經濟,2012(5):70-82.

[31] 肖雁飛,尹慧,廖雙紅.環境規制對產業鏈區際分工影響的本地與鄰地效應——基于長江經濟帶化工行業實證分析[J].經濟地理,2021,41(6):116-125.

[32] 朱金鶴,王雅莉.創新補償抑或遵循成本?污染光環抑或污染天堂?——綠色全要素生產率視角下雙假說的門檻效應與空間溢出效應檢驗[J].科技進步與對策,2018,35(20):46-54.

[33] 郭俊杰,方穎,楊陽.排污費征收標準改革是否促進了中國工業二氧化硫減排[J].世界經濟,2019,42(1):121-144.

基金項目: 國家社會科學基金青年項目“包容性綠色發展視角下環境規制的紅利分配格局測度及優化路徑研究”(項目編號:20CJY001);江蘇省軟科學課題“江蘇省服務業與先進制造業‘兩業融合優化路徑研究”(項目編號:BR2021053);江蘇省社科優青資助項目“生態文明視域下的環境稅改革研究”。

作者簡介:周茜(1985-),女,博士,中國藥科大學國際醫藥商學院經濟與貿易系主任、副教授、碩士生導師,研究方向為產業經濟學;葛揚(1962-),男,博士,南京大學商學院經濟學院副院長、教授、博士生導師,研究方向為政治經濟學;謝燭光(1997-),女,中國藥科大學國際醫藥商學院研究生,研究方向為產業經濟學;朱亦凡(1998-),女,中國藥科大學國際醫藥商學院研究生,研究方向為產業經濟學。

(收稿日期:2021-10-12? 責任編輯:殷 俊)1BF19A76-6F29-42B7-AC09-F59E1A2E6601