基于實現碳達峰目標的電力系統優化配置研究

馬昭 趙會茹 霍慧娟

[摘要]電力行業是碳減排的重點領域,也是推進能源綠色轉型的中心環節。推進電力行業提前碳達峰,對于實現我國“雙碳”目標具有全局性意義。首先,結合電力系統建設現狀及未來發展,以電力碳達峰為邊界構建電力系統生產模擬模型。然后,運用曼-肯德爾(Mann-Kendall)趨勢檢驗法對模型結果進行驗證分析,提出實現地區電力碳達峰的電源裝機結構優化配置方案,模擬區域電力碳排放軌跡。最后以山西省為例,設計實現電力碳達峰的地區電力系統配置方案。結果表明,山西省風電、光伏發電以及新型儲能裝機規模將快速增長,電力系統調峰壓力不斷增大,多種電網靈活性資源需協同發展。“十四五”到“十六五”期間,該區域電力二氧化碳排放量將經歷前期快速增長、中期波動下降、后期穩定下降3個階段,到2027年二氧化碳排放量將達到峰值。

[關鍵詞]碳達峰;電力系統;優化配置;生產模擬

一、 引言

面對全球氣候急劇變化,自然災害、極端天氣頻發,世界各國紛紛出臺碳達峰、碳中和實現目標,推進能源體系低碳化轉型發展。在第75屆聯合國大會上,中國宣布二氧化碳排放將“力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”1。此后,“碳達峰、碳中和”目標先后被列入“十四五”規劃、政府工作報告等重要會議和政府文件中,并在能源、建筑、交通等重點領域落地實施,此舉彰顯出我國應對全球氣候變化、推動世界綠色低碳發展的大國擔當。我國仍然是發展中國家,以煤炭、石油為主的能源供給結構使得二氧化碳排放總量長期處于較高水平,目前年排放量已超過100億噸,其中電力行業碳排放占比約為42.5%2,是我國碳排放總量最大的單一行業。未來隨著電氣化水平的不斷提升,交通、建筑、工業等領域通過電能替代的方式減少了對化石能源的直接使用,使得部分碳排放轉移至電力系統,電力行業將承擔最主要的碳減排指標和更大的減排責任。控制電力行業碳排放量、推動電力行業提前碳達峰是實現全社會碳達峰、碳中和目標的主要路徑和關鍵措施。

發展清潔電力,大規模提高可再生能源的接入比例,是實現電力行業碳達峰的必然選擇。這意味著中國將在未來十年加速實現能源電力領域的深度低碳轉型,強化風電、光伏發電等可再生能源大力發展的目標,以風電、光伏等新能源發電為主的清潔、低碳電力系統將逐步取代以傳統化石能源發電為主的高碳排放電力系統,以實現電力行業碳排放更早達到峰值,并盡可能將峰值控制在相對較低的水平。由此,本文將2030年前實現電力碳達峰目標作為電力規劃的硬約束,建立電力系統生產模擬模型;并以山西省為例,對區域電力發展趨勢深入分析,通過優化清潔能源、傳統電源以及儲能設施的規模,提出該地區電力系統碳達峰的具體實施方案,為實現電力行業“雙碳”目標提供理論支撐。

二、 文獻綜述

近年來,國內外學者對于中國電力行業如何實現深度減排開展了很多研究。現有研究中大多是從宏觀角度出發分析電力系統轉型中遇到的問題和挑戰,關注減排目標下電力系統未來的技術組合,并提出相應的對策建議。舒印彪等分析了實現電力系統低碳轉型亟待解決的重大問題,提出科學確定煤電發展定位,解決好煤電發展問題是我國穩妥實現電力低碳轉型的關鍵;處理好電力平衡與供應保障問題具有很大挑戰,需要在統籌平衡、功能互補的前提下,注重能源綠色低碳轉型與靈活性調節資源補短板并重,實現各類電源協同發展。提出實現雙碳目標需要優化電力行業頂層設計,穩妥規劃電力轉型節奏,完善利益平衡、統籌兼顧的市場機制,建立綠色金融政策保障體系[1]。李暉等分析了面向“碳達峰碳中和”目標的中長期能源電力發展趨勢,提出了通過需求側響應釋放系統調節潛力、新能源布局向中東部傾斜、提升輸電通道利用效率、優化電網格局及主網架結構等電力系統發展建議[2]。張小麗等認為電力行業基礎設施壽命周期較長,建議電力行業要盡早制定長期低碳戰略,針對關鍵的電力行業低碳電力技術來制定相關的技術發展路線圖[3]。電力低碳轉型要與整個社會經濟系統以及能源系統變革相一致,電力行業的低碳轉型發展需要在能源經濟發展的總體框架下給出系統性的政策實施建議。李政等認為應當從現在起就超前部署相關措施和政策,包括保障可再生能源的發展、加強CCS/PBECCS的研發與部署、保障電力低碳轉型所需投資等[4]。

還有部分學者通過建立數學模型對碳減排目標下中國電力系統轉型路徑開展研究[5-6]。莊貴陽等在解讀新發展格局與2030年前碳排放達峰邏輯關系的基礎上,分析碳達峰的政策內涵,中國碳達峰的深層次問題是能源問題,要求源、網、荷同步發力,高比例發展非化石能源,以能源脫碳推動經濟社會綠色低碳轉型[7]。張小麗等認為未來中國電源結構逐步低碳化,電力部門在碳排放達峰后,進一步加速脫碳來支撐中國的低碳轉型[3]。金晨等將中國劃分為7個區域電網,認為各區域在新能源出力、儲能及電網互聯等方面應聯合優化規劃,充分發揮其在不同空間及時間尺度上的靈活調節作用[8]。張運洲等構建了適用于近中期的電力低碳發展源-網-荷-儲協調規劃模型,認為“十四五”期間,中國電力低碳轉型進程提速,“十五五”期間,電源結構進一步優化,電力系統碳排放達峰后穩中有降[9]。李政等認為若按照當前的電力發展趨勢,中國將不能實現《巴黎協定》規定的2℃/1.5℃目標,必須在當前基礎上加大可再生能源擴張,未來30年風電和光伏發電需要逐漸轉變為主力電源[4]。

總體來看,現有研究主要是從全國實現碳排放目標的角度提出整個電力行業的轉型方向,而各地區實際資源稟賦不盡相同,這也決定了各地區在實現電力碳達峰的方案上存在差異,習近平指出“支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰”1,但是目前學界針對具體地區電力系統如何優化配置來實現該地區電力碳達峰的研究較少。本文的創新點是將電力二氧化碳排放與傳統電力系統運行模擬耦合求解,得到滿足電力碳達峰目標的電力系統優化配置方案。

三、 電力系統模擬方法

電力系統是由電源、電網和電力負荷組成的電能生產、輸送和轉化的統一系統,發電、送電和用電是在同一瞬間進行并完成的連續過程。由于電力系統的特殊性和安全性,對于電力系統的研究絕大多數都是在電力系統仿真模型上進行的,按照模擬方法不同,可分為物理模擬與數學模擬兩大類。在物理模型上的仿真稱為電力系統動態模擬,在計算機數學模型上的仿真稱為電力系統數字模擬,后者也稱為電力系統生產模擬,這兩種方法都是研究和分析電力系統的重要手段。

電力系統動態模擬是在基于相似理論建立的電力系統物理模型上開展研究,物理模型模擬并不改變原型系統物理量的性質,只是模型系統與原型系統的物理量大小不同,模型系統與原型系統具有相同的物理過程。

電力系統數字模擬是用數學模型來研究物理現象的過程,依據電力系統相關理論,對電力系統運行的物理過程建立相應的數學模型,選擇適當的數值計算方法在計算機上進行求解計算,從而得到模擬結果。電力系統數字模擬不受原型系統規模和結構復雜程度的限制,對于不同研究對象只須在數學模型上進行適當修改,數字模擬具有較好的經濟性和通用性。

本文采用電力系統數字模擬開展研究,模型建立過程中遵循如下原則:

(1)電力系統必須保持發電功率和用電功率實時相等。(2)新能源發電最大理論出力取決于地區風光資源特性,參考新能源歷史出力能力。(3)火電機組最小運行方式參照華北能源監管局的核定結果。(4)各電源數學模型根據其自身運行特性進行建立。

四、 電力系統生產模擬模型

由于電能不能大規模儲存,電力平衡成為電力系統安全穩定運行的剛性約束,因此在研究電力系統規劃配置問題時,電力系統生產模擬是保證電力系統電力平衡必不可少的工具與方法[10-11]。本文提出的模型旨在優化地區電力系統中長期發展規劃(見圖1),以地區負荷、電源裝機結構以及各類電源運行參數和出力特性作為輸入參數,根據實際電力系統運行特性,考慮電力負荷分配過程中各種發電技術的運行特點和約束條件,最終得出可以滿足電力碳達峰條件的最優電源裝機類型、容量以及建設時序等。

1. 目標函數

為了保證風電、光伏發電等可再生能源高比例接入電網后,充分利用電力系統的消納能力,積極提升新能源發展空間,本模型以計算期內風電和光伏發電棄電量之和最小作為目標函數。

[min=j=year1year2t=1T?Pjwind,t+?Pjpv,t] (1)

2. 風電和光伏發電運行約束

風電和光伏發電裝機容量受到當地最大可開發容量和電站建設速度的雙重限制,模型中設定了每年的新增風電和光伏發電裝機容量上限。風電和光伏發電出力主要受該發電技術某時刻理論最大出力的約束。

[0≤Pwind,t≤Pwind,t,max] (2)

[0≤Ppv,t≤Ppv,t,max] (3)

[?Pwind,t=Pwind,t,max-Pwind,t] (4)

[?Ppv,t=Ppv,t,max-Ppv,t] (5)

式中[Pwind,t]為[t]時刻風電機組出力;[Ppv,t]為[t]時刻光伏發電出力;[Pwind,t,max]為[t]時刻風電機組最大出力;[Ppv,t,max]為[t]時刻光伏發電最大出力,[?Pwind,t]為[t]時刻風電棄電量;[?Ppv,t]為[t]時刻光伏發電棄電量。

3. 火電機組運行約束

該地區火電機組包括燃煤發電機組、燃氣發電機組和生物質發電機組,火電機組運行需滿足最小技術出力、最大技術出力、爬坡能力、滑坡能力以及最小啟停的約束[12-13]。

[Pfire,min×Ifire,t≤Pfire,t≤Pfire,max×Ifire,t] (6)

[-Pfire,down≤Pfire,t-Pfire,t-1≤Pfire,up] (7)

[k=tt+TO-1Ifire,t≥TOfire×Ifire,t-Ifire,t-1] (8)

[k=tt+TO-11-Ifire,t≥TSfire×Ifire,t-Ifire,t-1] (9)

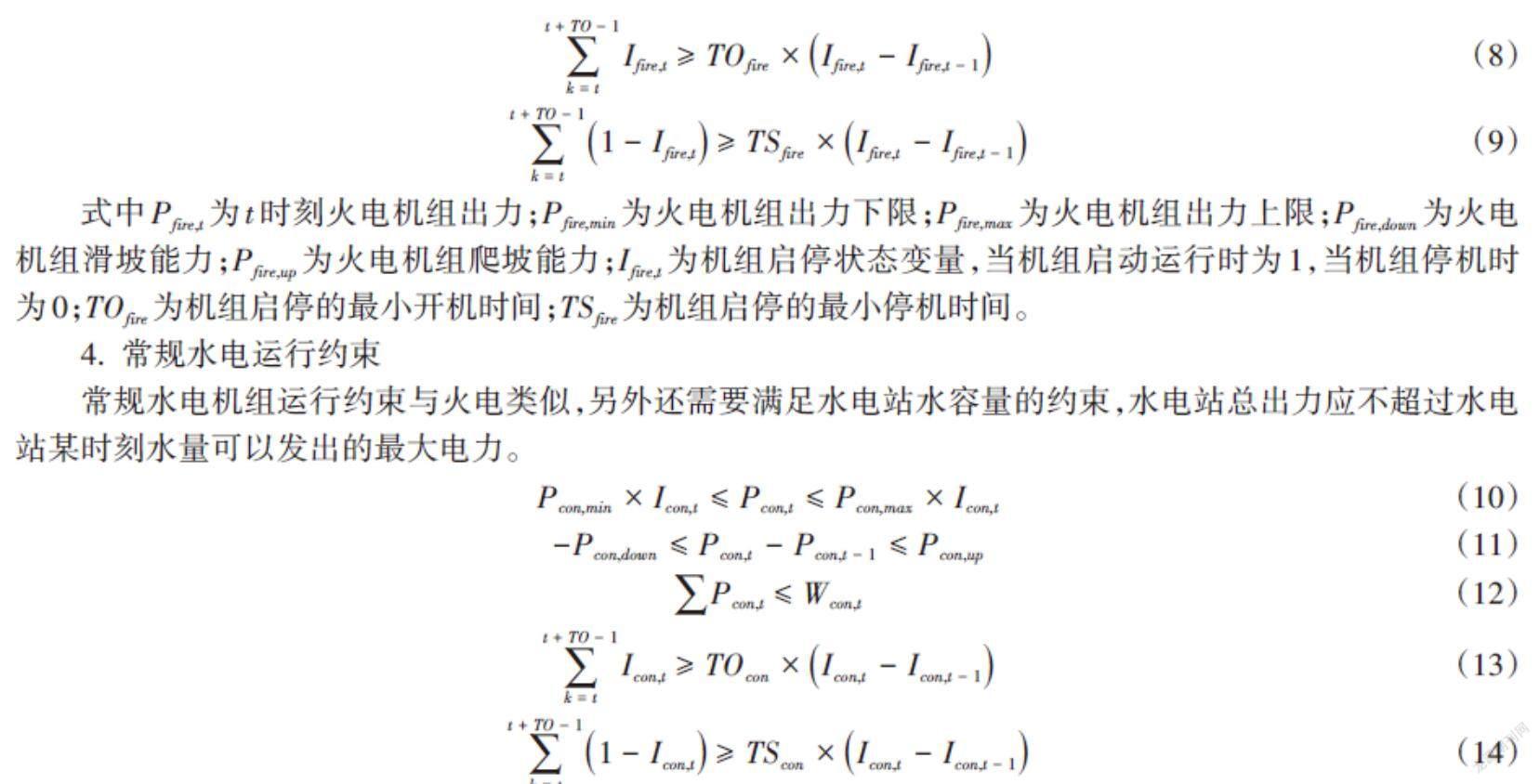

式中[Pfire,t]為[t]時刻火電機組出力;[Pfire,min]為火電機組出力下限;[Pfire,max]為火電機組出力上限;[Pfire,down]為火電機組滑坡能力;[Pfire,up]為火電機組爬坡能力;[Ifire,t]為機組啟停狀態變量,當機組啟動運行時為1,當機組停機時為0;[TOfire]為機組啟停的最小開機時間;[TSfire]為機組啟停的最小停機時間。

4. 常規水電運行約束

常規水電機組運行約束與火電類似,另外還需要滿足水電站水容量的約束,水電站總出力應不超過水電站某時刻水量可以發出的最大電力。

[Pcon,min×Icon,t≤Pcon,t≤Pcon,max×Icon,t] (10)

[-Pcon,down≤Pcon,t-Pcon,t-1≤Pcon,up] (11)

[Pcon,t≤Wcon,t] (12)

[k=tt+TO-1Icon,t≥TOcon×Icon,t-Icon,t-1] (13)

[k=tt+TO-11-Icon,t≥TScon×Icon,t-Icon,t-1] (14)

式中[Pcon,t]為[t]時刻常規水電機組出力;[Pcon,min]為常規水電機組出力下限;[Pcon,max]為常規水電機組出力上限;[Pcon,down]為常規水電機組滑坡能力;[Pcon,up]為常規水電機組爬坡能力;[Wcon,t]為常規水電站某時刻水量可以發出的最大電力;[Icon,t]為常規水電機組啟停狀態變量,當機組啟動運行時為1,當機組停機時為0;[TOcon]為機組啟停的最小開機時間;[TScon]為機組啟停的最小停機時間。

5. 儲能電站運行約束

儲能電站作為電力系統中的重要設備,能夠通過平衡機組出力與用戶需求在時間上的差異,實現削峰填谷,平抑可再生能源出力的波動性,從而提高系統的經濟性以及穩定性[14]。儲能電站運行需滿足儲能充放電功率、儲能電站容量上限、充電和放電過程不能同時發生等約束。抽水蓄能電站運行約束與儲能電站運行約束類似。

[Wt=Wt-1+ηch×Pch,t-Pdis,tηdis] (15)

[0≤Wt≤Wmax] (16)

[0≤Uch,t×Pch,t≤Pch,max] (17)

[0≤Udis,t×Pdis,t≤Pdis,max] (18)

[Uch,t+Udis,t≤1] (19)

式中[Wt]為[t]時刻儲能電站中存儲的電量;[Wmax]為儲能電站容量上限;[ηch]為儲能電站充電效率;[ηdis]為儲能電站放電效率;[Pch,t]為[t]時刻儲能電站充電功率;[Pdis,t]為[t]時刻儲能電站放電功率;[Uch,t]、[Udis,t]為0/1變量,分別為[t]時刻儲能電站充放電狀態。

6. 碳排放約束

電力碳排放來源于含碳燃料燃燒時所釋放的二氧化碳,主要包括燃煤和燃氣。電力二氧化碳排放量等于所有含碳燃料的消耗量乘以相應的排放因子。

[Qcar,j=t=1T(Pjcoal,t×Ajcoal×Bcoal+Pjgas,t×Ajgas×Bgas)] (20)

[j≤year] (21)

式中[j]為計算年份;[year]為設定的最晚電力碳達峰年份;[Qcar,j]為該地區第[j]年二氧化碳排放量;[Aicoal]為該地區第[j]年平均發電標準煤耗;[Bcoal]為單位重量標準煤的二氧化碳排放因子;[Aigas]為該地區第[j]年燃氣發電的平均發電氣耗;[Bgas]為單位重量燃氣的二氧化碳排放因子。

7. 電力平衡約束

[Pload,t+DRt-VFt=Pcoal,t+Pgas,t+Pbio,t+Pwind,t+Ppv,t-Pch,t+Pdis,t] (22)

式中[Pload,t]為[t]時刻系統負荷大小;[DRt]為[t]時刻參與削峰響應的負荷;[VFt]為[t]時刻參與填谷響應的負荷;[Pcoal,t]為[t]時刻燃煤發電出力;[Pgas,t]為[t]時刻燃氣發電出力;[Pbio,t]為[t]時刻生物質發電出力。

五、 模型檢驗

為驗證本文所提方法與模型的有效性,采用曼-肯德爾(Mann-Kendall)趨勢檢驗判斷碳排放峰值年以后碳排放量是否有顯著下降趨勢,當具有顯著下降趨勢時,證明本文模型給出的電力系統優化配置結果是可靠的。Mann-Kendall檢驗法是世界氣象組織推薦并已經廣泛應用的非參數檢驗方法。

在Mann-Kendall檢驗中,原假設[H0]為時間序列數據([X1,X2,Xn]),是n個獨立的、隨機變量同分布的樣本;備擇假設[H1]是雙邊檢驗。對于所有的[i,j≤n],且[i≠j],[Xi]和[Xj]的分布是不相同的,檢驗的統計量S計算公式如下:

[S=i=1n-1j=i+1nsgn(Xj-Xi)] (23)

其中,[sgn()]為符號函數,當[Xj-Xi]小于、等于或大于零時,[sgn(Xj-Xi)]分別為-1、0或1。統計量S服從正態分布,其均值為[E(S)=0],方差[Var(S)=n(n-1)(2n+5)/18]。標準化后的檢驗統計量Z計算公式如下:

[Z=S-1Var(S)S>00S=0S+1Var(S)S<0] (24)

在雙邊趨勢檢驗中,對于給定的置信水平[α],若[|Z|≥Z1-α2],則原假設[H0]是不可接受的,即在置信水平[α]上,時間序列數據存在明顯的上升或下降趨勢。Z為正值表示碳排放量為上升趨勢,負值表示碳排放量為減少趨勢。

六、 案例分析

本文以山西省電力系統為研究對象,該電力系統接入了風電、光伏發電、燃煤發電、燃氣發電、水電、生物質發電等6種電源以及儲能。首先分析該地區負荷、各類電源的現狀、特點及未來發展趨勢,數據來源于國家能源局發布的全國電力工業統計數據、山西省統計年鑒、統計公報等,然后將分析結果作為模型輸入參數,最終得到2030年前實現電力碳達峰情景下的各類電源裝機容量、儲能、需求側響應等的優化配置結果。

1. 地區電力系統發展分析

(1)地區負荷

“十三五”期間山西省電網最大負荷逐年增長,至2020年出現歷史最大負荷3225萬千瓦,峰谷差為1618萬千瓦,全社會用電量達到2262萬千瓦時。“十四五”到“十六五”期間,考慮該地區經濟轉型發展及產業結構調整,第一產業負荷占比整體平穩并緩慢下降;第二產業負荷受經濟轉型發展、“碳達峰、碳中和”政策及能效提升等因素影響,其占比將逐步降低;第三產業和居民負荷將進一步升高。預計“十四五”“十五五”“十六五”末年最大負荷將分別達到4336萬千瓦、5404萬千瓦、6606萬千瓦。

(2)風力發電

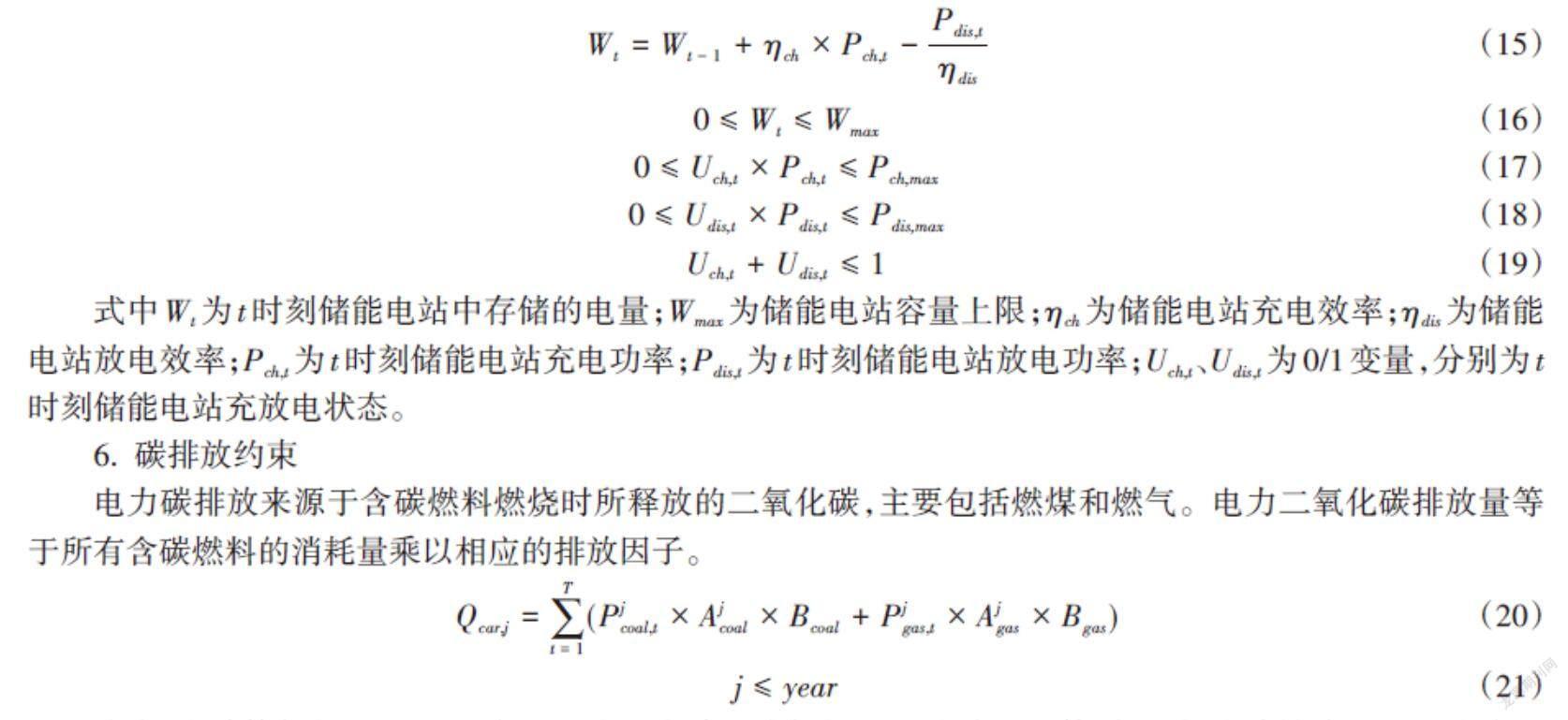

在實現“碳達峰、碳中和”戰略目標的引領下,風電、光伏作為可永續利用的清潔能源,是未來能源發展的重要方向。該地區風電春冬季出力整體較大,夏季出力整體較小,具有一定的季節特性。圖2為山西省風電日出力特性曲線,可以看出風電呈現明顯的反調峰特性,并且風電日出力波動幅度較大,沒有明顯規律可循,與當地風力資源實時情況關系較大。因此,風電的快速發展對電網調峰、運行調整帶來較大影響。

在加快可再生能源開發利用的同時,風電、光伏發電的送出和消納問題開始顯現,2019年發布的《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》為促進可再生能源電力發展和消納建立了長效機制1。該通知明確了承擔可再生能源電力配額義務的責任主體,在執行上亦具有可操作性,這將充分保證《考核辦法》中各項指標的完成,促進風電、光伏風電等可再生能源的充分利用,利好風電、光伏等新能源運營企業,從而進一步促進風電和光伏發電等新能源的投資增長。

“十三五”期間,山西省風電裝機新增749萬千瓦,年均新增裝機增速達到15%以上,截至2020年底,該地區風電裝機達到1418萬千瓦2。習近平總書記提出到2030年,全國風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上,山西省風光資源較為豐富,“十四五”到“十六五”期間,該地區風電、光伏發電將以更快的速度發展3。

(3)光伏發電

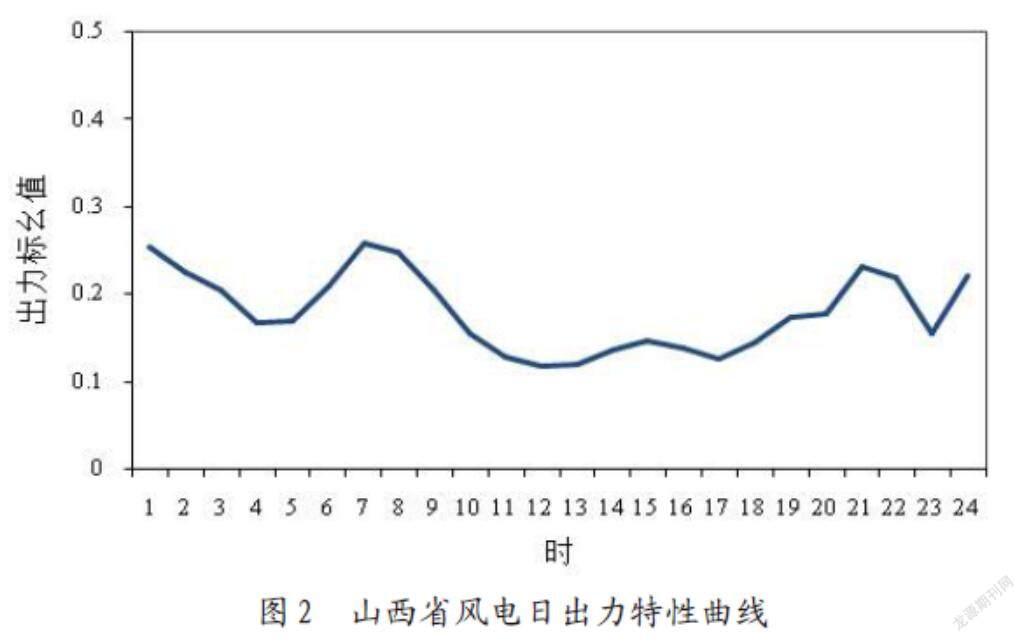

山西省是我國太陽能資源較豐富的地區之一,具備光伏發電規模開發的資源優勢和廣闊的開發前景。圖3為山西省光伏日出力特性曲線,可以看出,光伏日出力有明顯的規律性,中午出力較大,傍晚出力較小,夜間沒有出力;光伏發電由于受太陽光照強度、天氣條件等影響,具有隨機性、間歇性的不穩定特點,難以承擔基荷發電。

截至2020年年底,山西省光伏發電裝機規模1446萬千瓦,其中90%以上的光伏發電機組均投產于“十三五”期間,光伏發電已成為可再生能源領域增長速度最快的發電方式之一。預計“十四五”到“十六五”期間,山西省光伏發電規模仍將進一步快速發展。

(4)燃煤發電

從世界范圍看,在能源結構的調整和能源轉型的推進中,燃煤發電在電力系統中的定位將從電量型電源轉變為電量、電力調節型電源。當高比例的間歇性、隨機性可再生電源接入電網,必然需要保留部分機組作為電力調節電源使用。2018年3月,國家發展改革委、國家能源局印發《關于提升電力系統調節能力的指導意見》1,提出加快推進電源側調節能力,實施火電機組靈活性改造是提升電源側調峰能力的有力措施。

目前,純凝機組在實際運行中的調峰能力一般為額定容量的50%左右,典型的抽凝機組在供熱期的調峰能力僅為額定容量的20%。通過靈活性改造,將使熱電機組增加20%額定容量的調峰能力,最小技術出力達到40%~50%額定容量;純凝機組增加15%~20%額定容量的調峰能力,最小技術出力達到30%~35%額定容量。通過加強國內外技術交流和合作,部分具備改造條件的電廠將達到國際先進水平,機組不投油穩燃時純凝工況最小技術出力達到20%~25%[15-17]。隨著清潔能源進一步快速發展和輔助服務市場的不斷完善,“十四五”“十五五”期間山西省煤電向調節性電源轉型的速度將比預期更快,煤電機組調峰能力提升工程將加快實施,推動存量煤電逐步由電量型向電力型轉變的力度將更大。

燃煤發電一直是山西省的主力電源,發揮基荷電廠的作用,承擔著地區保障性、支撐性電源的重要作用,但其發展面臨著碳排放、環保以及成本優勢漸失等諸多因素的制約。截至2020年底,山西省燃煤發電裝機容量為4180萬千瓦2,目前已開工建設的部分機組將陸續在“十四五”期間投產發電,但是隨著國家對燃煤發電機組審批條件的愈加嚴苛,預計“十五五”和“十六五”期間將不再新增投產燃煤機組。

(5)燃氣發電

與傳統燃煤發電相比,燃氣發電具有很大的優勢,二氧化碳排放量不足燃煤電廠的一半,氮氧化物排放量約為燃煤電廠的10%3,二氧化硫和煙塵排放幾乎為零,環保優勢突出,并且燃氣機組運行靈活,負荷適應性強,啟停迅速,作為電網調峰機組,有助于改善電網的安全性。

但是由于山西省資源稟賦的特點,天然氣資源短缺,進口量較大,對外依存度逐年上漲,價格成本偏高,在現有情況下,造成燃氣發電企業氣源成本難以下降,且優先保障民生用氣,導致天然氣發電發展受限。“十三五”期間,山西省無新增投產燃氣發電機組,截至2020年底,燃氣發電裝機規模334萬千瓦,燃氣主要由其他地區輸送來保障供應。為了減少燃氣對外依存度,保障能源安全,并且天然氣價格居高不下,預計“十四五”到“十六五”期間,山西省不再新增燃氣發電機組,裝機規模維持不變。

(6)水力發電

常規水電具有增減負荷增減負荷速度快、發電效率高、無污染等特點,是承擔電力系統的調峰、調頻、負荷備用和事故備用等任務的優勢電源。截至2020年底,山西省常規水電裝機223萬千瓦4。但是山西省水電資源相對匱乏,難以尋找合適的可開發常規水電站址,預計“十四五”到“十六五”期間,不再新增常規水電機組,裝機規模維持不變。

目前,抽水蓄能電站成為各電網企業新建儲能電站的首選,使抽水蓄能電站成為構建清潔低碳、安全穩定、經濟高效的現代電力系統的重要組成部分。山西地區風電、光伏發電發展迅猛,建設抽水蓄能電站可以滿足風電、光伏發電快速增長所增加的部分調峰需求,為當地大規模發展清潔能源提供了有利條件,保障了電網安全運行。國家水電發展規劃的指導思想是積極穩妥發展水電,科學有序開發大型水電,嚴格控制中小水電,加快建設抽水蓄能電站。由于山西省水力資源相對匱乏,常規水電發展受限,只有少量站址可以適度發展抽水蓄能電站。截至2020年底,抽水蓄能裝機規模120萬千瓦,預計“十五五”期間新增260萬千瓦5。

(7)生物質發電

生物質能作為可再生資源,是全生命周期零碳排放能源,發展生物質能發電是降低電力碳排放,助力雙碳目標實現的有效措施。山西省農作物秸稈資源和林業生物物資資源較為豐富,生物質發電穩步發展。截至2020年底,生物質發電裝機規模60萬千瓦,在所有電源裝機中占比相對較小,考慮到生物質發電受到燃料收集等因素的制約,預計“十四五”到“十六五”期間生物質發電裝機規模仍將繼續增長,但總的裝機容量不會很大。

(8)儲能

電能具有發輸供用實時平衡的特點,儲能技術的出現,改變了電力工業即發即用的傳統模式,成為提升傳統電力系統靈活性、經濟性和安全性的重要手段;儲能能夠顯著提高風、光等可再生能源的消納水平,推動主體能源由化石能源向可再生能源加速更替。

隨著新能源發電裝機占比逐漸攀升,能源電力結構正在逐步轉型,儲能系統因其響應速率快、調節精度高等特點,成為能源行業中提升電能品質和促進新能源消納的重要支撐手段,受到越來越多的重視。進入“十四五”后,山西省加快推動新型儲能發展,全面推廣“新能源+儲能”的系統友好型新能源電站,新增新能源裝機原則上必須配置一定比例儲能設施,實現儲能與新能源電源的深度融合、聯合運行。考慮到“十四五”期間,新型儲能成本仍然較高,預計該地區新型儲能將在“十五五”和“十六五”期間迎來快速發展。

2. 結果分析

以山西省電力系統分析結果作為模型邊界條件,其中:“十四五”“十五五”“十六五”末年最大負荷分別為4336萬千瓦、5404萬千瓦、6606萬千瓦;風電和光伏發電裝機容量年均增速不超過20%;燃煤發電機組和抽水蓄能機組按照計劃建設時序進行設置;“十四五”期間按照新能源新增裝機容量的10%配置新型儲能,“十五五”和“十六五”期間按照15%配置;燃氣發電和常規水電裝機容量恒定不變,通過計算得到山西省在2030年前實現電力碳達峰情境下的電力系統優化配置方案以及電力碳排放軌跡。

(1)電源結構方面,“十四五”“十六五”期間山西省電源裝機容量年均增速保持在6%左右,“十五五”期間年均增速接近8%,高于“十四五”“十六五”電源裝機容量年均增速,結果如圖4所示。

“十四五”期間山西省新增電源裝機累計2578萬千瓦,至2025年電源總裝機容量達到10239萬千瓦,其中風電裝機達到2344萬千瓦,光伏裝機達到2637萬千瓦,分別占電源總裝機容量的22.63%、25.46%,較“十三五”末分別新增781萬千瓦和954萬千瓦,年均新增裝機增速分別為10.57%、12.77%。由于風電和光伏的發電量增量不能完全滿足負荷持續增長的需要,“十四五”期間仍有部分燃煤發電機組投產,新增燃煤機組容量合計437萬千瓦,至2025年燃煤發電機組裝機達到4617萬千瓦。“十五五”和“十六五”期間無新增燃煤機組,新增電源裝機均為風電和光伏發電機組。“十五五”期間風電裝機累計新增1683萬千瓦,光伏裝機累計新增3000萬千瓦,年均新增裝機增速分別為11.43%、16.41%,至2030年風電、光伏裝機分別達到4027萬千瓦和5637萬千瓦,分別占電源總裝機容量的26.27%、36.78%。“十六五”期間風電裝機累計新增2077萬千瓦,光伏裝機累計新增3400萬千瓦,年均新增裝機增速分別為8.67%、9.90%,較“十五五”新增裝機增速有所下降,至2035年風電、光伏裝機分別達到6104萬千瓦和9037萬千瓦,分別占電源總裝機容量的29.31%、43.39%。

高比例新能源接入電網后,由于風電和光伏出力的隨機性和波動性,山西電網對靈活性電源的需求將不斷提升,燃煤機組將由電量型電源逐步向電量型、調峰型電源過渡,到“十五五”末,將有超過50%的燃煤機組進行靈活性改造,機組最小出力達到30%左右,部分先進機組的最小出力水平將達到20%左右,參與深度調峰。抽水蓄能電站容量大,反應迅速、靈活,是運行可靠且較為經濟的調峰電源與儲能裝置,但是該地區水資源相對匱乏,適合建設抽水蓄能電站的站址較少,只有“十五五”期間投產260萬千瓦抽水蓄能機組。新型儲能作為風電和光伏建設的配套設施,對新能源功率的平抑作用明顯。“十四五”期間新型儲能將新增211萬千瓦,進入“十五五”后,新型儲能相對新能源的配套比例將進一步提高,新型儲能進入快速發展階段,“十五五”期間將新增新型儲能702萬千瓦,“十六五”期間新型儲能裝機新增821萬千瓦,到“十六五”末,新型儲能將為該地區提供1736萬千瓦的調峰能力。

(2)電力需求方面,“十四五”末山西省電力需求為4857萬千瓦,“十五五”末電力需求為6052萬千瓦,“十六五”末電力需求將達到7399萬千瓦。隨著第三產業和居民負荷在整體負荷中的占比不斷提高,該地區電網峰谷差不斷拉大,同時對調峰電源的需求也不斷增大,“十六五”時期主要的調峰電源包括部分煤電機組、抽水蓄能機組、新型儲能電站以及少量裝機的燃氣發電和常規水電。但是到“十六五”中期,已有的調峰電源將不能滿足地區負荷對電力的需求,需要配合需求側響應保證電力供應,需求側響應的需求比例在5%左右。

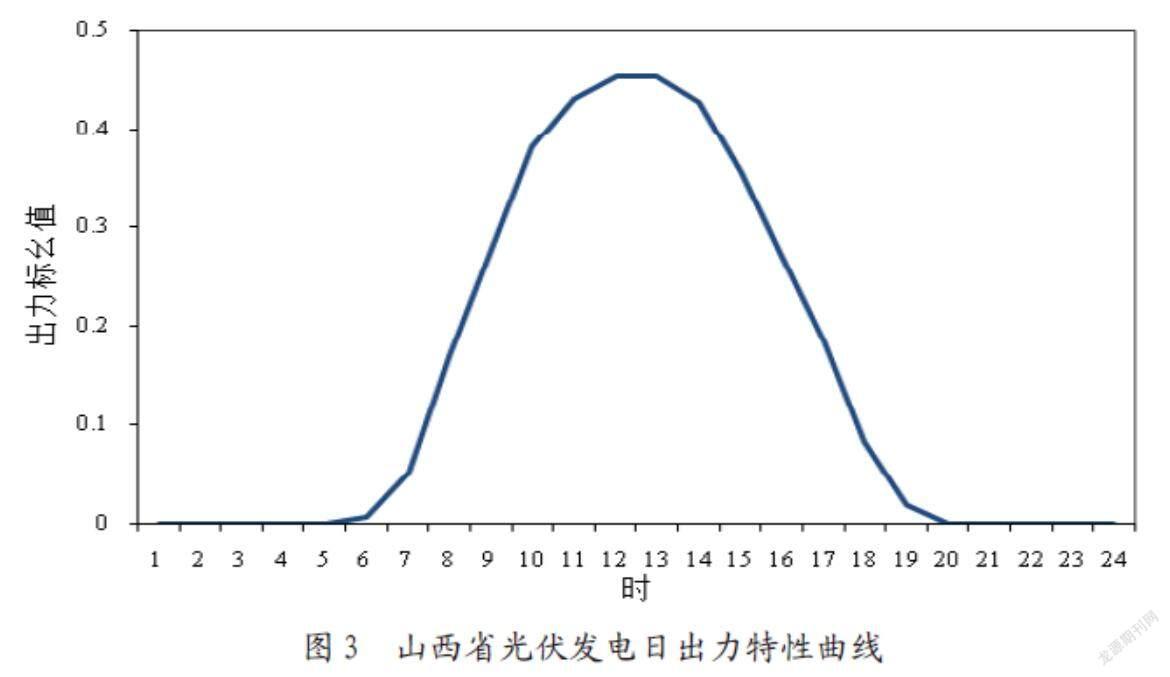

(3)電量方面,山西省全社會用電量需求持續增長,“十四五”期間所有電源發電量累計13367億千瓦時,“十五五”期間所有電源發電量累計17086億千瓦時,“十六五”期間所有電源發電量累計20382億千瓦時,年最大負荷年均增長率分別為6.10%、4.50%、4.10%,全社會用電量年均增速分別為5.75%、4.19%、3.47%,“十五五”較“十四五”期間,“十六五”較“十五五”期間的年最大負荷和年均發電量增速均有所下降。主要是該地區將不斷強化經濟轉型發展,進一步優化調整產業結構布局,第一產業負荷雖有小幅度提升,但在整體負荷中的占比較小,第三產業和居民負荷在整體負荷中的占比進一步升高,雖然第二產業負荷仍占據主導地位,但是第二產業負荷將向綠色經濟轉型,能源消耗效率將不斷提升,能耗強度將明顯下降。結果如圖5所示。

2021—2035年,非化石能源發電量占比不斷提升,“十四五”“十五五”“十六五”期間非化石能源累計發電量占比分別為26.22%、36.99%、51.01%。從各年不同類型電源發電量占比情況來看,“十四五”末非化石能源發電量占比為28.40%,“十五五”末非化石能源發電量占比提升14.02個百分點,達到42.42%,到2033年,即“十六五”中期非化石能源發電量將超過化石能源發電量,“十六五”末非化石能源發電量占比將達到54.95%。

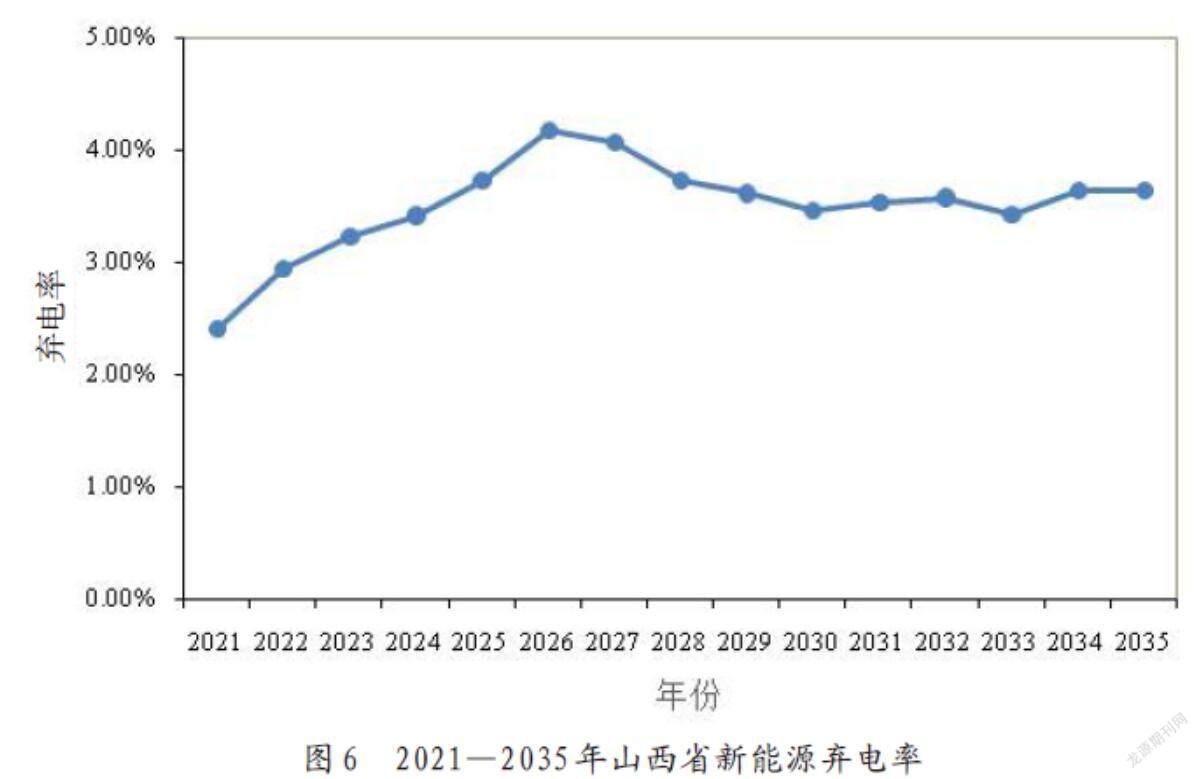

(4)棄電方面,“十四五”到“十六五”期間,各年新能源棄電率均小于5%,滿足國家和行業要求。其中,“十四五”期間,隨著風電和光伏發電裝機比例的升高,新能源棄電率不斷提升;“十五五”期間,260萬千瓦抽水蓄能機組和15%配置比例的新型儲能陸續投產,部分燃煤機組靈活性改造持續推進,使新能源棄電率逐年下降;“十六五”期間,電力負荷增速放緩,新能源棄電率基本維持在3.50%左右。結果如圖6所示。

(5)二氧化碳排放方面,山西省“十四五”期間二氧化碳排放總量為7.73億噸,“十五五”為8.45億噸,較“十四五”期間二氧化碳排放總量增加0.72億噸,“十六五”期間二氧化碳排放總量為7.84億噸,與“十四五”期間二氧化碳排放總量基本持平。結果如圖7所示。

山西省在“十四五”期間,由于負荷增長較快,燃煤發電仍是該地區主要支撐性電源,各年二氧化碳排放量將以較快速度增長,二氧化碳排放量由2020年的1.37億噸增長到2025年的1.68億噸,年均二氧化碳排放增加量約0.6億噸。“十五五”和“十六五”期間全社會用電量增速逐步放緩,風電和光伏裝機容量增加較快,加速對化石能源發電量的替代,到2027年,二氧化碳排放量達到峰值1.72億噸。二氧化碳達峰后,進入平臺期,二氧化碳排放量開始波動下降,2028年二氧化碳排放量1.68億噸,較達峰年二氧化碳排放量下降0.4億噸,2029年二氧化碳排放量較2028年有少量增加,但基本持平;在“十五五”末該地區二氧化碳排放量進入快速下降階段,到“十六五”末二氧化碳排放量降至1.54億噸,與“十四五”中期二氧化碳排放水平相當。未來隨著全社會用電量逐步趨于飽和,新能源發電量將進一步替代化石能源發電量,二氧化碳排放量將持續穩定下降。

3. 模型檢驗

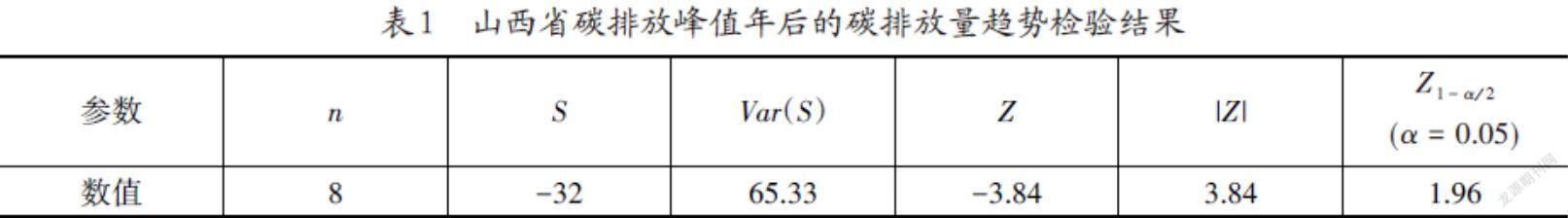

根據Mann-Kendall趨勢檢驗計算公式,對山西省碳排放峰值年后的碳排放量進行趨勢檢驗計算,計算結果見表1。

從表1數據可知,山西省碳排放峰值年后的碳排放量趨勢檢驗值Z=-3.84,小于0,山西省碳排放峰值年后的碳排放量具有顯著下降趨勢,且在[α=0.05]置信水平下,|Z |=3.84,[Z1-0.052]=1.96,[|Z |>Z1-0.052],通過Mann-Kendall趨勢檢驗,說明通過本文模型對山西省實現碳達峰目標的電力系統優化配置結果是可靠的。

七、 結論與建議

本文建立了碳達峰目標下的電力系統生產模擬模型,充分考慮了各類電源的運行特性、建設情況以及儲能、需求側響應等靈活性資源,在滿足電力電量平衡、碳排放約束的條件下,對山西省電力系統進行實例分析。研究結論包括:

第一,本文模型可用于模擬地區電力系統碳排放軌跡,得出電力二氧化碳年排放量存在較快速增長、波動下降、持續穩定下降3個階段。

第二,在實現電力碳達峰的過程中,電源結構逐步優化,清潔低碳電源比重不斷提高,但各地區資源稟賦存在差異,新能源發展應因地制宜。

第三,新能源出力的波動性和隨機性使得電力系統對調峰資源的需求越來越大,新能源的建設進度需與地區調峰電源、儲能、需求側響應等靈活性資源發展相匹配,源網荷儲要統籌協調發展,本文模型可根據地區電力系統的調峰能力得到電力系統優化配置方案,以實現電力碳達峰目標,為類似地區電力系統規劃提供思路。

構建以新能源為主體的新型電力系統是電力行業服務碳達峰、碳中和的重要舉措,新能源的大規模發展使整個電力系統的建設運行成本提高,但本文未考慮經濟性,后續可進一步完善。

為了保障電力系統碳達峰目標的實現,本研究提出以下政策建議:

(1)保障新能源的高效發展。隨著電力負荷的持續增長,明確將新能源定位為滿足增量電力需求,積極部署儲能設施、綜合能源系統、微電網、虛擬電廠等電網相關技術的研發和應用,通過多種技術手段組合來應對高比例波動性新能源的接入問題,保障電網安全穩定運行。

(2)做好煤電發展定位。推動煤電機組節能提效升級,對具備供熱條件的純凝機組開展供熱改造,鼓勵通過技術創新,探索進一步降低機組最小發電出力的可靠措施,對無法改造的機組逐步淘汰關停,并視情況將具備條件的轉為應急備用電源。

(3)保障電力系統所需投資。為了實現碳達峰目標,電力行業對于電源、電網等技術的投資需要保持在較高水平,這對現有投融資機制是一個極大的挑戰,需要盡快健全和完善綠色投融資機制。

參考文獻:

[1] 舒印彪,張麗英,張運洲,等.我國電力碳達峰、碳中和路徑研究[J/OL].中國工程科學:1-14(2021-11-18)[2021-11-29].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4421.G3.20211117.1003.002.html.

[2] 李暉,劉棟,姚丹陽.面向碳達峰碳中和目標的我國電力系統發展研判[J].中國電機工程學報,2021, 41(18):6245-6259.

[3] 張小麗,劉俊伶,王克,等.中國電力部門中長期低碳發展路徑研究[J].中國人口·資源與環境,2018,28(4):68-77.

[4] 李政,陳思源,董文娟,等.現實可行且成本可負擔的中國電力低碳轉型路徑[J].潔凈煤技術,2021,27(2):1-7.

[5] Energy Research Institute of National Development and Reform Commission.China 2050 High Renewable Energy Penetration Scenarioand Roadmap Study[R/OL].(2015-04-20)[2021-11-29]https://www.efchina.org/Attachments/Report/report-20150420/China-2050-High-Renewable-Energy-Penetration-Scenario-and-Roadmap-Study-Executive-Summary.pdf.

[6] Energy Research Institute of National Development and ReformCommission.Reinventing fire:China[R].Beijing: ERI,2016.

[7] 莊貴陽,竇曉銘.新發展格局下碳排放達峰的政策內涵與實現路徑[J]. 新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2021(6):1-10.

[8] 金晨,任大偉,肖晉宇,等.支撐碳中和目標的電力系統源-網-儲靈活性資源優化規劃[J].中國電力, 2021,54(8):164-174.

[9] 張運洲,張寧,代紅才,等.中國電力系統低碳發展分析模型構建與轉型路徑比較[J].中國電力,2021,54(3):1-11.

[10] 朱睿,胡博,謝開貴,等.含風電-光伏-光熱-水電-火電-儲能的多能源電力系統時序隨機生產模擬[J]. 電網技術,2020,44(9):3246-3253.

[11] 邵成成,王雅楠,馮陳佳,等.考慮多能源電力特性的電力系統中長期生產模擬[J].中國電機工程學報,2020,40(13):4072-4081.

[12] 邵成成,馮陳佳,王雅楠,等.含大規模清潔能源電力系統的多時間尺度生產模擬[J].中國電機工程學報,2020,40(19):6103-6113.

[13] 胡曉飛,林潔,郭瑞鵬,等.水火發電系統隨機生產模擬的兩階段定區間等效電量函數法[J].電力自動化設備,2017,37(11):169-175.

[14] 于昌海,吳繼平,楊海晶.規模化儲能系統參與電網調頻的控制策略研究[J].電力工程技術,2019,38(4):68-73.

[15] 陳曉利,高繼錄,鄭飛,等.多種深度調峰模式對火電機組性能影響分析[J].熱能動力工程,2020,35(12):26-30.

[16] 李科文.火電機組深度調峰能力建設的思考[J].中國管理信息化,2020,23(21):88-89.

[17] 潘爾生,田雪沁,徐彤,等.火電靈活性改造的現狀、關鍵問題與發展前景[J].電力建設,2020,41(9):58-68.

基金項目:國家自然科學基金面上項目“考慮電力供需雙側不確定性的電化學儲能系統綜合價值測度及激勵機制研究”(項目編號:71973043)。

作者簡介:馬昭(1980-),男,華北電力大學經濟與管理學院博士研究生,研究方向為電力技術經濟與優化決策;趙會茹(1963-),女,管理學博士,華北電力大學教授、博士生導師,研究方向為技術經濟及管理、能源管理;霍慧娟(1987-),女,管理學博士,研究方向為工程管理、投資決策。

(收稿日期:2021-09-16? 責任編輯:顧碧言)