病殘大學生體質健康知識、體力活動與體育生活方式的相關研究

陳華衛 ,吳雪萍

近年來,體力活動缺乏引起的超重與肥胖帶來的健康問題得到了廣泛的關注,成為越來越嚴重的公共健康問題之一。2019年全國學生體質與健康調研結果顯示,大學生整體身體素質自1985年持續下降,超重肥胖問題突出,體質下降的趨勢仍然存在。這些均源于體力活動的缺乏和體質健康水平的降低。低水平的體力活動被認為是導致肥胖和超重患病率上升的重要原因之一,它還被確定為全球死亡率的危險因素(Sultoni et al.,2017)。研究普遍認為,體力活動(physical activity,PA)對健康有益,積極的體育生活方式能夠預防慢性疾病。有研究表明,PA與心血管健康、肌肉力量、低體脂、心臟病低風險、骨密度和心理健康呈正相關關系(Creber et al.,2010;Kwan et al.,2012)。青年時期是體力活動干預的關鍵時期,因為青年時期養成的體力活動與體育生活方式可以降低肥胖、糖尿病、焦慮和抑郁等健康相關疾病的概率,且能夠帶來終生的健康效益(Haegele et al.,2018)。

國內外研究者采取了諸多干預措施來促進大學生PA和體育生活方式,包括PA班、減肥(減脂)班、校園體育文化活動等,甚至使用社交媒體進行干預(Achen,2015;Lu et al.,2014;Yan et al.,2015)。然而,這些措施對大學生PA行為影響有限,多數僅顯現出短期效益。盡管從社會生態學視域促進PA成為一種趨勢,但面對促進體育活動行為的成效甚微,研究者逐漸意識到身體教育的重要性,即只有提供高質量的體育教育,把學生培養成一個具有身體素養的人,才能保證其積極參與體力活動和保持健康生活方式的長效性,而體質健康知識,就是身體素養的核心要素之一(高海利等,2019)。體質健康知識是指通過有效運動預防疾病和健康促進的概念與原則,是個人為提高體質健康水平執行身體活動能力的知識,包括體質健康的要素、概念、原則及運用等(Creber et al.,2010)。體質健康知識為體力活動與體育生活方式的形成提供了知識基礎(Cale et al.,2018),是個體行為改變的重要前提,可以傳授青年學生有利于增進其健康行為價值的基礎知識,解決體力活動過程中遇到的相關問題,提高他們進行體力活動和健康生活的能力。

然而,國內外學者對體質健康知識和體力活動之間的關系并未達成共識。有研究表明,體力活動水平可以預測體質健康知識水平(Ferkel et al.,2014);在體質健康知識測試中得分較高的學生的體力活動水平也較高(Thompson et al.,2012)。但也有研究顯示,體質健康知識與體力活動之間沒有顯著關系(Haslem et al.,2014;Keating et al.,2010)。表明納入不同的研究對象,其結果也不盡相同。病殘大學生是高校有特殊需要的群體,國內外鮮見有關病殘大學生體質健康知識、體力活動與體育生活方式之間具體關系的實踐研究,并且前期針對普通學生的研究未能把體質健康知識分成具體的內容領域來探討其與體力活動及體育生活方式的關系,因而未能找到影響PA行為的核心內容領域。病殘大學生相對于普通學生更期望了解和學習體質健康知識,將他們作為本研究的對象,能夠更為直接地探明體質健康知識與體力活動之間是否存在直接關聯,把體育生活方式因素納入兩者之間的相關研究,有利于闡明體質健康知識對體力活動影響的潛在機制,即探究體質健康知識發揮著關鍵作用的領域。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

1)某高校大一至大四因疾病、損傷和殘疾參加康復體育班進行體質健康知識和健身氣功學習的所有病殘大學生(共計648人),排除急性損傷和術后恢復(近期不能運動)以及因其他原因缺席的病殘大學生(共計108人),參與調查的實際人數為540人,去除無效問卷11份,剩余有效人數為529人(男生297人,女生232人),平均年齡為20.49歲;2)隨機抽取的同校普通大學生總計560人,去除無效問卷8份,剩余有效人數為552人(男生312人,女生240人),平均年齡為20.25歲(表1)。

表1 研究對象人數統計Table 1 Statistics on the Number of Subjects n=1 081

1.2 方法

采用適用于大學生且卷面和內容效度較高的體質健康知識問卷“Fit Smart Test Form”(Thompson et al.,2012)進行測試,試卷共50題,每題2分,總計100分;問卷包含體質健康概念(20%)、科學鍛煉原則(20%)、體質健康構成(20%)、鍛煉對慢性病影響及損傷預防(20%)、運動處方(20%)。問卷翻譯后經相關領域專家修改后進行回翻,獲得國外專家的意見后,在不改變原意的基礎上進行文化調適,然后經一個班級大學生預測試進一步完善問卷,保證問卷的信效度以及可讀和易懂性。

采用國際體力活動量表(International Physical Activi‐ty Questionnaire,IPAQ)對病殘大學生最近一周的體力活動水平進行回顧,參照世界衛生組織《身體活動IPAQ數據處理與分析指南》(Guidelines of International Physical Activity Questionnaire for Data Processing and Analysis)以及樊萌語等(2014)提出的計算原則,身體活動水平按照一周內身體活動量及不同類型身體活動的頻率和時間分為低、中和高3級,分類依據:一周內高強度身體活動至少3天且總身體活動量至少1 500METs min/周,或者交通出行、中等和(或)高強度身體活動達7天或以上且身體活動量達3 000METs min/周為高水平;一周內高強度身體活動至少3天且每天至少為20 min,或者中等強度身體活動至少5天且每天至少為30 min,或者交通出行、中等和(或)高強度身體活動達5天或以上且總身體活動量達600METs min/周為中等;未報告任何身體活動,或者身體活動達不到活躍或中等的標準為低水平。

自行設計體育生活方式問卷對病殘大學生體育活動參與的項目、頻率、強度、持續時間和自我感覺等因素進行調查,根據苗大培(2000)對良好體育生活方式特征的界定及參照我國體育人口的標準,即滿足每周鍛煉3次及以上,持續時間30 min及以上,中等強度及以上和自我感覺良好的病殘大學生,被認為具有良好的體育生活方式。

1.3 數據的統計學分析

采用單因素方差分析和獨立樣本t檢驗對不同年級病殘男、女大學生體質健康知識(health-related fitness knowledge,HRFK)均值以及與普通大學生HRFK均值進行比較;采用卡方檢驗比較不同年級PA和體育生活方式(sports lifestyle,SL)組間分布差異;采用皮爾遜相關分析分析HRFK、PA和SL三者之間的相關關系;采用回歸分析探討HRFK、PA和SL依賴和影響關系。HRFK得分用平均值±標準差表示,其他指標用頻數和百分率表示。P<0.05表示具有顯著性意義,P<0.01為具有非常顯著意義。

2 結果與分析

2.1 不同年級男、女病殘大學生HRFK、PA和SL的比較

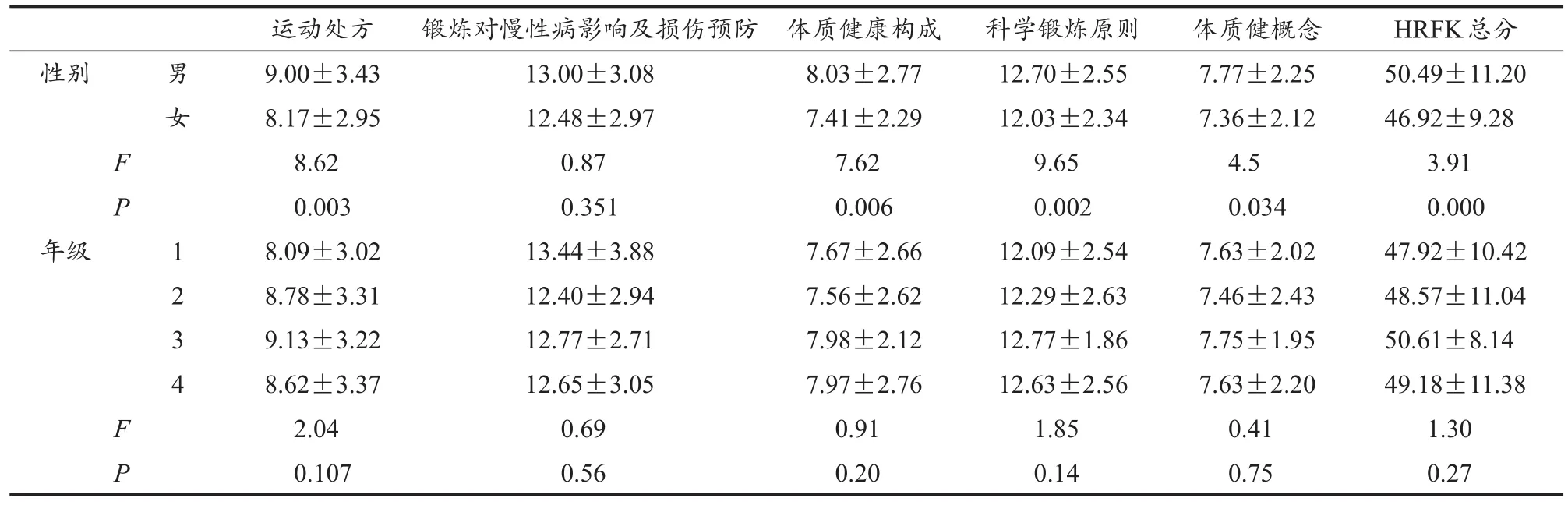

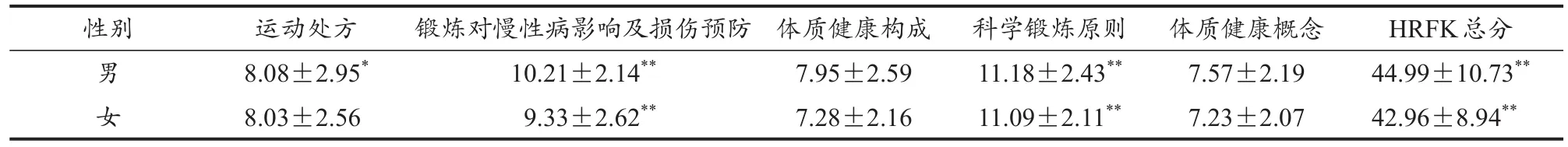

病殘大學生HRFK最低18分,最高88分,均分為48.92,未達到及格線,鍛煉對慢性病影響及損傷預防和科學鍛煉原則兩項內容單項平均得分比達到60%;男生的HRFK總成績和各單項成績均高于女生,除鍛煉對慢性病影響及損傷預防內容外,均具有統計學意義(P<0.05;表2);普通大學生HRFK最低16分,最高84分,均分為44.08,其各領域得分及總分均低于病殘大學生,在HRFK總分、科學體育鍛煉原則、鍛煉對慢性病影響及損傷預防和男生的運動處方領域得分上與病殘大學生具有顯著統計學差異(P<0.01,P<0.05;表3)。從年級趨勢上來看,病殘大學生的HRFK隨年級的升高而提高,四年級時略有下降,4個年級大學生的HRFK總分及各單項內容得分均值在統計學上無顯著差異(P>0.05;表2)。從體力活動水平和體育生活方式的分布上來看,男生中高水平體力活動人數多于女生,體育生活方式的良好率高于女生,兩者之間都具有非常顯著的差異(P<0.01),而在年級間上 的分布均無統計學上的顯著差異(P>0.05;表4)。

表2 不同年級男、女病殘大學生HRFK得分均值比較Table 2 Comparison of Mean HRFK Scores between Male and Female College Students with Disabilities and Chronic Disease in Different Grades

表3 普通大學生HRFK各項得分和總分均值Table 3 Each Score and Mean HRFK Score for Ordinary College Students

表4 不同年級男、女病殘大學生PA和SL的對比Table 4 Comparison of PA and SL between Male and Female College Students with Disabilities and Chronic Disease in Different Grades

2.2 不同PA水平和SL病殘大學生的HRFK水平比較

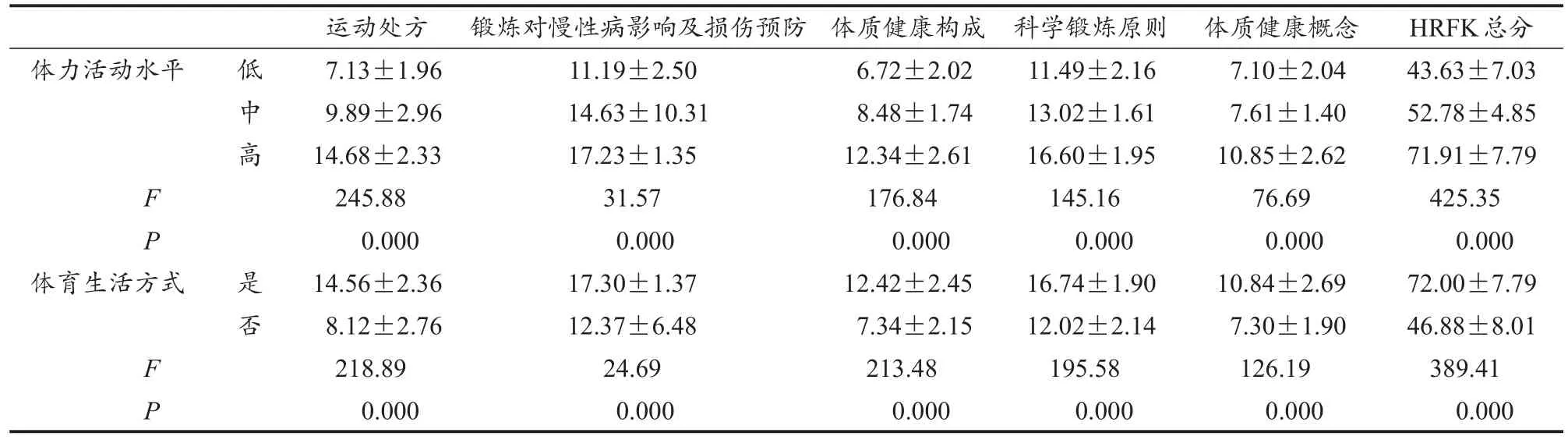

采用單因素方差分析,對不同體力活動水平病殘大學生的HRFK總分和各內容單項得分的均值進行比較(表5),結果表明,隨著體力活動水平的升高,HRFK得分也逐漸提高,3組之間均具有統計學上的非常顯著差異(P<0.01);對不同體育生活方式病殘大學生的HRFK單項及總得分進行比較,結果顯示,具有生活方式組的HRFK總分及單項得分比不具有生活方式組的高,兩者呈現非常顯著的統計學差異(P<0.01)。

表5 不同PA水平和SL病殘大學生HRFK得分的比較Table 5 Comparison of HRFK of College Students with Disabilities and Chronic Disease in Different Levels of PA and SL

2.3 不同PA水平組的病殘大學生SL及相關指標的比較

對不同體力活動水平組的病殘大學生體育生活方式及相關指標分布比例進行卡方檢驗(表6),發現除有固定運動項目指標外,其他所有指標的分布比例都隨著體力活動水平的升高而增加;不同體力活動水平組所有指標的分布比例在統計學上都具有非常顯著的差異(P<0.01)。

表6 不同PA組病殘大學生SL指標的比較Table 6 Comparison of SL Indexes among Different Physical Activity Groups of College Students with Disabilities and Chronic Disease

2.4 病殘大學生HRFK、PA和SL的關系

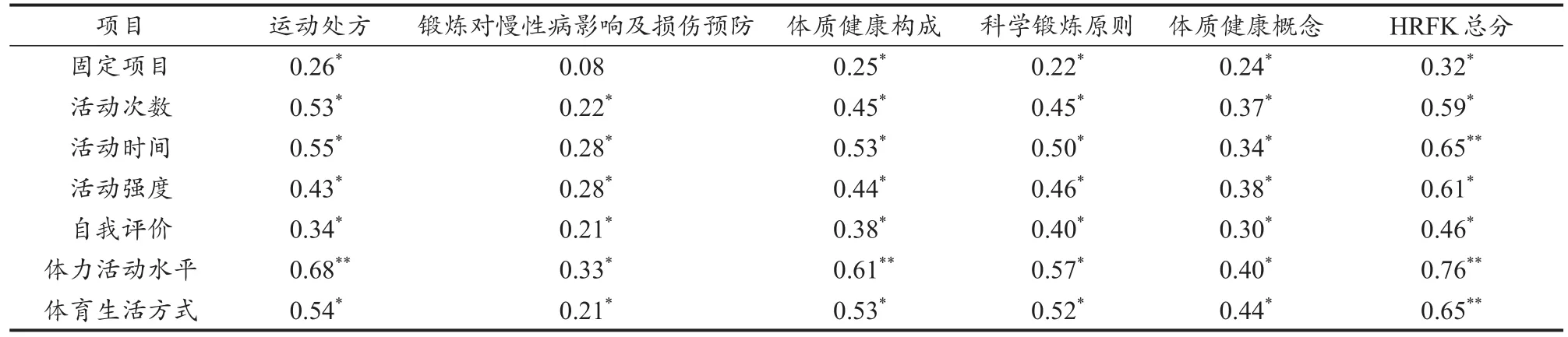

采用Pearson相關對病殘大學生體質健康知識及各內容指標與體力活動水平和體育生活方式及相應指標進行相關分析,結果顯示,除了有無固定項目與鍛煉對慢性病影響及損傷預防兩者相關不顯著外,其他指標之間都具有相關關系,其中體質健康知識與體力活動水平之間的相關系數最高(R=0.76),與體育生活方式也具有較顯著的相關性(R=0.65;表7)。

表7 病殘大學生HRFK、PA和SL(指標)的相關關系Table 7 Correlation among HRFK,PA and SL(Indicators)of College Students with Disabilities and Chronic Disease

2.5 病殘大學生HRFK對PA水平和SL的影響

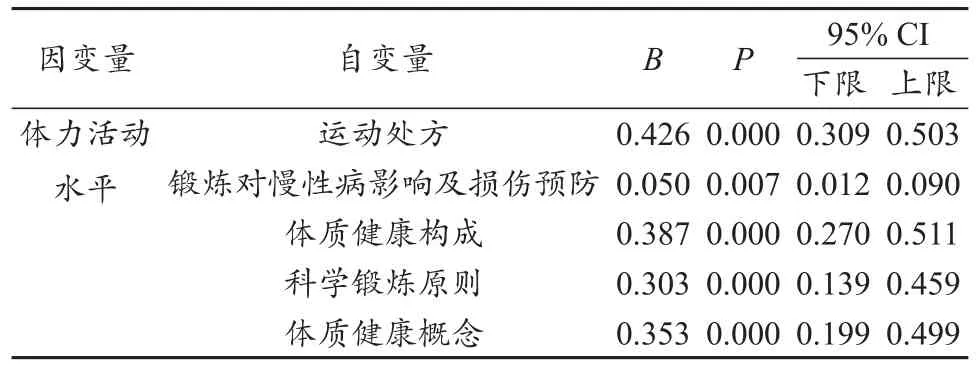

以體力活動水平為因變量,體質健康知識5個內容單項得分為自變量,以年級、性別和病殘類型為協變量進行多分類有序回歸分析(表8),結果顯示,體質健康知識各單項內容都對體力活動水平產生了影響,可以解釋體力活動水平的變化(R2=0.617,P=0.000);以體育生活方式為因變量,控制年級、性別和病殘類型后進行Logistic回歸(表9),結果表明,運動處方(OR=1.618,P=0.001)和科學鍛煉原則(OR=2.049,P=0.009)兩項內容對病殘大學生的體育生活方式形成產生了顯著影響,其他指標影響不顯著。

表8 體質健康知識內容對體育生活方式影響的二項式回歸分析Table 8 Regression Analysis of HRFK Factors on SL of College Students with Disabilities and Chronic Disease

表9 體質健康知識內容對體力活動水平預測的有序Logistics回歸分析Table 9 Logistics Analysis of HRFK Factors on PA of College Students with Disabilities and Chronic Disease

3 討論

3.1 不同性別和年齡病殘大學生的體質健康知識、體力活動與體育生活方式

體質健康知識被認為是運動認知領域一個核心元素,是實現身體素養的基礎和前提條件(Cale et al.,2018)。本研究表明,普通和病殘大學生體質健康知識的總體水平較差,除病殘大學生“鍛煉對慢性病影響及損傷預防和科學鍛煉原則”兩項內容達到及格外,其他內容得分均較低,低于同齡的歐美普通大學生的平均水平(Keating et al.,2010),這可能與我國高校(康復)體育課程內容中體質健康知識的缺乏以及基礎體育教育中相關內容知識教學的不足有關。但病殘大學生體質健康知識各領域得分及總分高于同校的普通大學生(表3),尤其在科學體育鍛煉原則和鍛煉對慢性病影響及損傷預防領域得分上的差異具有顯著意義,說明與普通大學生相比,病殘大學生更加關注體質健康知識,尤其是科學體育鍛煉原則、鍛煉對慢性病影響及損傷預防和運動處方的相關知識。有研究表明,我國青少年學生對從事的鍛煉方法是否正確、鍛煉的負荷合是否合理、體質健康的自我評價等方面的知識嚴重缺乏(付曉蒙等,2015)。可見,體質健康知識的學習要有系統性,在基礎教育階段就應加強體質健康知識的教育。從性別和年級的差異上看,男性學生顯著高于女性學生,沒有明顯的年級間差異,這與國外相關的研究結果基本一致(Brusseau et al.,2016;Williams et al.,2013)。病殘大學生體質健康知識的總體水平隨著年級的升高而提高,到四年級有所降低,這可能與此階段學生面臨對未來發展方向的選擇,從而放松了課程的學習所致。病殘學生中高體力活動水平的比例與體育生活方式的良好率較低,男生顯著高于女生,但年級分布沒有顯著的統計學意義,說明隨著年齡的增長其體力活動水平和體育生活方式良好率并沒有顯著提高。由于身體特征的限制,病殘大學生的體力活動水平和體育生活方式良好率明顯低于普通大學生(陳華衛,2007)。本研究建議,高校體育教學應加大體質健康知識內容的比例,同時應加強高校體育教師對相關領域的培訓和學習。

3.2 體質健康知識、體力活動與體育生活方式的相關關系

本研究首要探討體質健康知識、體力活動和體育生活方式之間的關系。研究表明,體質健康知識和體力活動水平之間存在中高度正相關的關系(R=0.76);體質健康知識與體育生活方式亦具有中高度的相關關系(R=0.65);不同體力活動水平和體育生活方式病殘大學生體質健康知識總分和各內容單項得分均值存在顯著差異,且隨著體力活動水平的提高,除固定項目指標外,其他體育生活方式指標分布比例也逐步提高,進一步預示著三者之間的兩兩相關性,也證實了病殘大學生體力活動和體育生活方式都可能受到個體的體質健康知識影響。說明具有更高體質健康知識得分的學生具有更高的體力活動水平,體育生活方式良好率也更高。

為了進一步探討體質健康知識各領域內容對體力活動水平和體育生活方式的影響,分別以體力活動水平和體育生活方式為因變量,以體質健康知識的5個單項內容為自變量進行回歸分析,結果表明,體質健康知識內容可以有效地解釋體力活動水平的升高(R2=0.617),運動處方領域內容對體力活動水平的影響最大(B=0.426),提示,在康復體育教學中尤其要重視教會學生根據身心特點自我設定運動處方,對提高病殘學生的體力活動水平具有重要作用;回歸結果顯示,運動處方和科學鍛煉原則兩項內容對病殘大學生的體育生活方式形成產生了顯著影響,說明要促進學生養成良好的體育生活方式,不僅要學會如何制定運動處方,還要掌握科學鍛煉的原則,這也為病殘大學生體力活動和體育生活方式干預指明了方向。有研究表明,青少年學生懂得體力活動的自我設定,并掌握相應的鍛煉知識,能夠增加鍛煉的自我效能感和行為感知控制,從而促進體力活動行為的參與(張河川等,2001;章建成 等,2012)。Bandura(2001)的社會認知理論認為,對認知過程影響的權重越大,說明知識與相應行為的關聯在這種行為的建立和維持過程中起著至關重要的作用。國外也有類似的研究報道,如Dilorenzo等(1998)研究發現,體質健康知識與學生的鍛煉行為正相關,即隨著學生對體質健康知識重要性理解的深入,他們的PA行為顯著增加。Thompson等(2012)對高中學生體質健康知識和體力活動的相關性進行調查,結果表明,高中學生的體質健康知識與體力活動水平呈中度的正相關關系(R=0.438)。Kern等(2020)從體育教師掌握體質健康知識的視角對其所教授學生的體力活動水平進行探討,發現教師所具備的體質健康知識水平對學生執行中、高強度的體力活動具有潛在的影響,這在一定程度上暗示了體質健康知識對體力活動的重要性。可見,教師教授和學生掌握的體質健康知識,都與學生體力活動的行為、水平和積極的生活方式具有相關關系(Chen et al.,2018)。

對不同PA水平病殘大學生的體質健康知識得分進行比較發現,隨著體力活動水平的升高,體質健康知識得分大幅提高;良好體育生活方式組大學生體質健康知識得分也顯著高于非良好體育生活方式組。可見,體力活動水平和體育生活方式也可以反向預測體質健康知識的得分趨勢;體力活動的積極參與和良好體育生活方式的形成對提高體質健康知識水平也有積極的作用。這印證了課程理論學家Corbin(2011)提出的學生在學習過程中的感受和經歷可以轉而對學習結果產生影響的觀點。有研究表明,體力活動的參與情境有利于促進學生對體質健康知識的理解和構建(Demetriou et al.,2015);積極的體育活動方式能加強學生的認知學習(Chen et al.,2013)。Rimal(2001)對兩組青少年學生的PA行為進行了6年的縱向跟蹤研究,結果顯示,體力活動行為可以有效預測體質健康知識;同樣,體質健康知識可以有效地預測體力活動行為,它與體力活動行為形成互助加強模型,兩者之間相輔相成,相互影響。Harris等(2018)對體質健康知識、體力活動和健康行為之間的關系進行了調查與分析,認為體質健康知識的不足導致了青少年學生體力活動促進和健康生活方式維持的困境,增進對年輕人健康、健身和體質健康知識的理解,將有助于更有效地促進年輕人健康、積極的生活方式。本研究建議,研究者和教師應重視給病殘學生提供一個能將體質健康知識和體力活動聯系在一起的學習情境,有利于體質健康知識和行為之間的相互促進和轉化。

與國外已有研究比較發現,本研究的相關性系數較高,究其原因,可能與研究對象的特殊性有關,病殘大學生比普通大學生更加關注對其身體特征可能有影響的體質健康知識,更為注重鍛煉的科學性和安全性,體質健康知識提高對自身健康結果的期望,有利于增加行為的動機和信念去完成期待的行為(Haslem et al.,2016;Hein‐rich et al.,2011)。有研究表明,體質健康知識對科學鍛煉、運動處方以及慢性病等方面的關注和學習還可以增加學生對行為的感知控制和自我效能,增強其體力活動行為的動機、信心和感知控制(方敏,2011;熊明生等,2013;章建成 等,2012)。

本研究的局限:1)樣本量偏小;2)對大學生體質健康知識、體力活動和體育生活方式測試和調查工具并不相同(問卷和自我報告);3)調查對象的特殊性,對結果的代表性可能存在一定的限制。另外,上述研究中相關性的結論還可能與學生體質健康整體水平有關:對于體質健康水平較低的學生,體質健康知識可能與他們的體力活動水平呈現較高相關性;隨著學生體質健康水平的提高,當知識知曉率達到一定的比例,可能對學生體力活動動機、自我效能產生影響效度減弱,降低了體質健康知識與體力活動水平之間的相關聯系,這也可能是本研究與國外研究結論存在差異的原因之一。因此,根據本研究的結果及已有研究的結論,排查調查工具及其信效度的影響,可以推斷兩者之間的相關性存在是否或強弱,可能與調查對象的身心特征以及對體質健康知識理解所產生的健康結果期望有很大關聯,這與老年人因對自身健康結果的需要或期待而積極參加鍛煉類似,需要進一步的研究來驗證。

4 結論與啟示

病殘大學生的體質健康知識整體水平、體力活動水平和體育生活方式良好率較低,男生顯著優于女生,沒有年級差異;體質健康知識與體力活動以及體育生活方式之間存在中高度的正相關關系;體質健康知識所包含的運動處方和科學鍛煉原則內容對促進體力活動水平的提高和體育生活方式的形成具有重要的影響。本研究建議,加大康復體育課程中體質健康知識的內容比例及授課形式的多樣化,尤其應重視運動處方和科學鍛煉原則方面的教學與實踐。未來的研究可以探討不同年齡階段普通學生的體質健康知識、體力活動水平和體育生活方式之間的關系,以及社會和心理等因素在兩者中可能的中介作用。