基于語篇研讀的高中英語閱讀教學對比分析

——以Unit 3 A healthy life—Advice from Grandad為例

賴曼珍

引言

《普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)在“實施建議”部分要求“深入研讀語篇,把握教學核心內(nèi)容”,指出“語篇是英語教學的基礎資源……深入研讀語篇,把握主題意義,挖掘文化價值,分析文體特征和語言特點及其與主題意義的關聯(lián),對教師做好教學設計具有重要意義,是教師落實英語學科核心素養(yǎng)目標、創(chuàng)設合理學習活動的重要前提”(教育部2020)。為了促進教師更有效地落實研讀語篇的教學要求,有序推進閱讀課堂教學實施,在校際聯(lián)動教研活動中設計了高中英語同課異構活動,由兩位來自不同高中的教師(河源高級中學藍紀紅教師和河源中學程燕秋教師)分別上同一語篇——人教版高中《英語》Book 6 Unit 3 A healthy life—Advice from Grandad,要求重點研讀 What、Why、How三個基本問題并通過教學解決這三個問題。以這兩位教師的語篇研讀和課堂教學實施同課異構現(xiàn)場為例,分析不同教師對相同語篇研讀和課堂教學實施的處理方式,探索提高語篇研讀及教學設計、課堂教學能力的路徑。

一、研究基礎

語篇是英語閱讀教學的教學資源和基本單位,良好的語篇意識可以幫助讀者更好地把握文章的內(nèi)容和脈絡,具備充足的語篇知識是深入研讀語篇的基礎(錢小芳、陳祥梅,等 2019)。

(一)語篇定義

《課程標準》指出“語篇是表達意義的語言單位,包括口頭語篇和書面語篇,是人們運用語言的常見形式”(教育部 2020)。平常開展語言教學的語篇“通常以多模態(tài)形式呈現(xiàn),既包括口頭的和書面的,又包括音頻的和視頻的,并以不同的文體形式呈現(xiàn)。語篇承載語言知識和文化知識,傳遞文化內(nèi)涵、價值取向和思維方式。因此,在開展對主題意義探究的活動中,語篇不僅為學生發(fā)展語言技能和形成學習策略提供語言和文化素材,還為其形成正確的價值觀提供平臺”(教育部 2020)。

(二)語篇研讀

語篇研讀是對語篇的主題、內(nèi)容、文體結構、語言特點、作者觀點等進行深入的解讀。王薔、錢小芳等(2019)認為,教學中的語篇研讀指教師在進行教學設計前深入解讀文本,挖掘其主題,梳理其主要內(nèi)容和結構特征,分析其語言特點,探尋語篇背后的深層含義和作者意圖,為確定教學目標、選擇教學內(nèi)容、明確教學重點奠定基礎。What、Why、How是語篇研讀的基本內(nèi)容,教師在設計語篇教學前必須分析教學語篇,深入解讀教學語篇,清楚掌握教學語篇這三方面的內(nèi)容。

(三)基于工具、方式開展語篇研讀和課堂實踐

開展語篇研讀和課堂實踐可以借助不同工具和方法進行。例如,雷明、黃文利(2018)引導學生借助思維導圖,清晰勾勒、梳理文本主線,讓其對文本內(nèi)容、作者的行文方式一目了然。張樹勇、王曉(2018)借助問題引領,以話題拓展閱讀課Rock Music為例,以“How to give a brief introduction of a music style?”為主線,以五個問題引領語篇分析,以“to be a focused/advanced/critical/cross-culture reader”展開,深度挖掘文本,培養(yǎng)學生的思維能力。

(四)基于相同語篇的不同研讀和實踐探索

不同教師基于相同語篇進行研讀、實踐,從而進行對比分析,可以看出不同教師的語篇研讀能力和課堂教學實踐能力。孟碧君(2018)通過對同課異構兩堂現(xiàn)場課教學設計對比,分析不同環(huán)節(jié)的文本研讀活動,反思與評價文本研讀與教學設計的幾個著力點,如“找準文本切入點”“抓準文本目標語言”“體驗文本隱含意義”“與文本互動”等。

二、語篇研讀及課堂教學實例

案例內(nèi)容為人教版高中《英語》Book 6 Unit 3 A healthy life—Advice from Grandad。案例分析的內(nèi)容依次為兩位教師研讀閱讀語篇分析、同課異構的兩堂現(xiàn)場課分析。兩位教師分別以教師A、教師B代稱。

(一)兩位教師語篇研讀分析

研讀語篇可以幫助教師多層次、多角度分析語篇所傳遞的意義,依據(jù)語篇的主題意義、文體風格、語言特點和價值取向,設計合理的教學活動(教育部 2020)。兩位教師根據(jù)《課程標準》要求,分別對該語篇進行認真研讀和分析。教師A和教師B對主題語境、語篇類型分析的結果基本一致:主題語境為“人與自我——健康的生活方式,積極的生活態(tài)度”,語篇類型為“應用文——建議信(記敘、描寫、說明、發(fā)表觀點相結合)”。兩位教師對語篇內(nèi)容What、Why、How三個基本問題進行對比分析:

教師A和教師B均從What、Why和How三個維度清晰地梳理語篇主題和主要內(nèi)容,抓住應用文的特征,關注提建議的語言表達。教師A對What的分析更細致,準確把握語篇主題和內(nèi)容——年老但精神矍鑠的爺爺聽聞孫子年少無知,染上吸煙陋習后,回憶往昔,耐心與孫子講述“上癮”的過程,告知吸煙危害并提出戒煙的合理建議,但對語篇的深層涵義、內(nèi)容結構和語言特點等分析不夠深入,即對Why、How的分析和解答有待深入。教師B對Why、How兩部分的分析、回答更到位。Why即把握語篇的深層內(nèi)涵——健康地生活,人犯了錯不可怕,有問題要積極解決問題,同時在解決不了時要學會尋求幫助。How即文體特征、內(nèi)容結構和語言特點——文本是一篇建議信,第一段通過描寫,分享爺爺目前的健康生活;第二段通過年輕時的戒煙經(jīng)歷,表達理解孫子戒煙難的現(xiàn)狀;第三段,從不同角度解釋說明為什么抽煙會上癮,引導孫子理性認識抽煙,并分析其抽煙的原因;第四段,通過個人經(jīng)歷對比決定戒煙前、后的認知,讓孫子更深刻、更全面地認識抽煙的危害;最后,附上網(wǎng)上下載的戒煙指南,同時表達爺爺?shù)钠诖?/p>

(二)課堂教學分析

語篇研讀能促使教師設計合理的教學活動,同時利用作者視角、寫作背景和時間等信息,幫助學生深刻理解語篇,把語言學習與意義探究融為一體,實現(xiàn)深度學習(教育部 2020)。兩位教師根據(jù)語篇研讀內(nèi)容與結果進行教學設計,通過合理的教學活動幫助學生理解語篇、解讀文本,并在課堂教學中實踐。兩位教師的教學設計和課堂實施有同有異。下面對課堂教學實施進行對比分析。

1.教學基本過程對比分析

兩位教師在課堂教學實施中充分體現(xiàn)其活動前對閱讀語篇的充分研讀和教學設計中對合理教學活動的探索。這里重點將兩位教師引導學生進行語篇閱讀、語篇理解和語篇分析的步驟作對比。

教師A:Watch and Think?Read and Think?Read and Analyze? Read,Think and Cooperate

教師B:Prediction?Style of the passage?Read for the main idea?Read for the structure?Read for the details?Read for the language?Group work?Self-assessment

從教學設計和教學實施來看,兩位教師均注重學生靜默閱讀文本、解讀文本、走進文本,最后利用遷移對使用手機上癮的學生進行勸說、提建議,實現(xiàn)從口頭到書面的文本再構。不同之處在于:

教師A注重引導學生進行自主思考、自主解讀、自主分析及自主表達后的文本再構。在Read and Think環(huán)節(jié),教師指導學生根據(jù)標題猜測文章內(nèi)容,然后通過掃讀找到文章的主旨大意。Read and Analyze環(huán)節(jié)是文章解讀過程的重點,教師引導學生閱讀文章、完善思維導圖、回答有梯度的問題;學生通過閱讀獲取信息、完成教師設計的任務,實現(xiàn)由淺入深的多層次理解,對文本語言進行解讀,挖掘更深層含義,品味其“潤物細無聲”的語言風格,升華信息和能力遷移,并落實到寫作中。這樣,在通過各種活動引導學生解讀文本的過程中,培養(yǎng)其語言能力、學習能力、合作學習及邏輯性、批判性思維品質。

教師B注重細致的閱讀步驟,帶領學生分步驟閱讀,閱讀目標明確,讓其通過閱讀和回答教師提問,完善思維導圖,逐步獲得主旨大意,弄清文本結構,獲取細節(jié)信息,掌握寫作手法,習得語言表達,分塊、分步突破不同的閱讀技巧和能力,最終實現(xiàn)遷移運用。遺憾的是,教師B過于偏重對學生的“幫扶”和“控制”。教師應通過閱讀活動,引導學生獲取文本多層次信息,深入解讀文本,培養(yǎng)其閱讀技巧、思維能力、語言能力等。

2.課堂教學實施亮點對比分析

教師A和教師B的教學設計和教學實施均有亮點。兩位教師在課堂教學的關鍵環(huán)節(jié)均使用思維導圖引導學生解讀文本、深挖文本。下面重點分析兩位教師如何運用思維導圖實現(xiàn)對文本的深度解讀。思維導圖的使用是兩個教學案例中教學設計和教學實施的亮點。

(1)教師A共使用6次思維導圖,貫穿整個課堂。

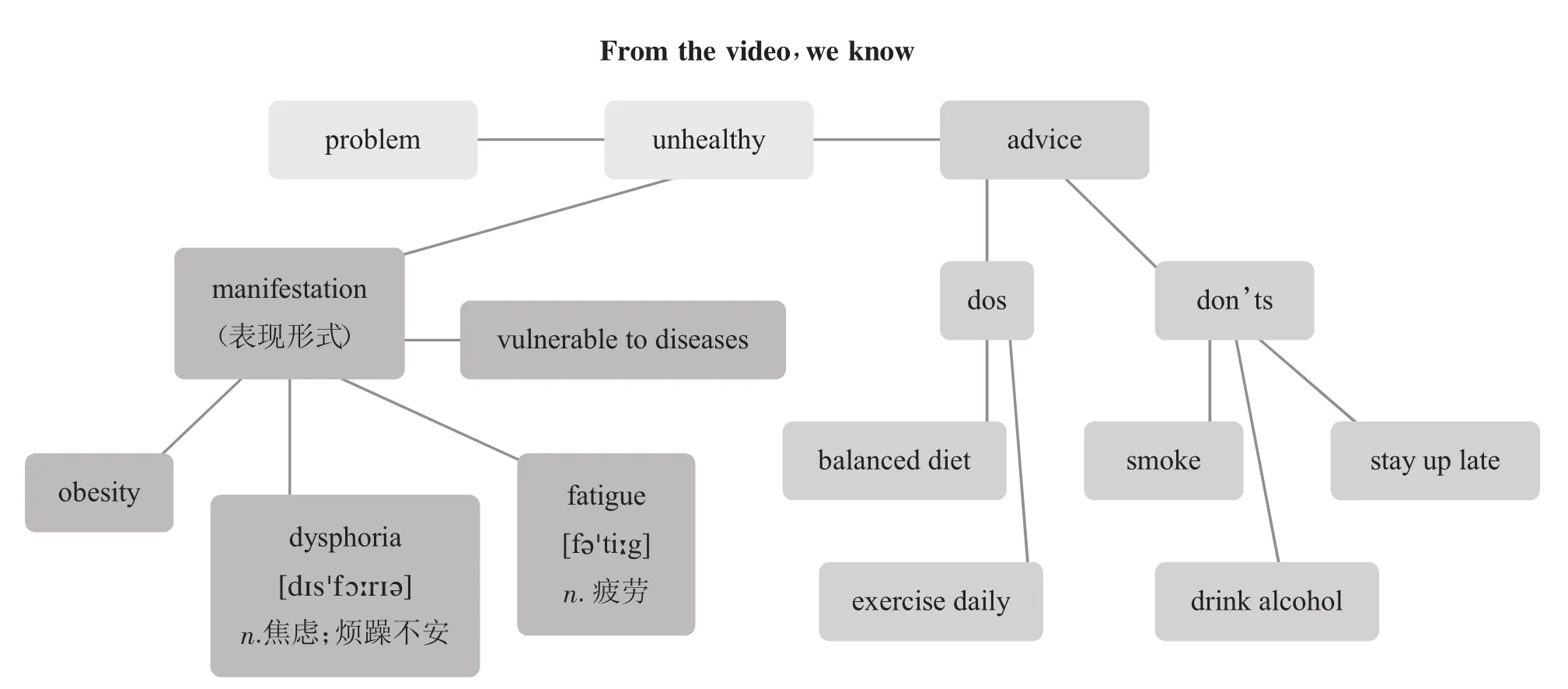

第一次使用:在Watch and Think環(huán)節(jié)。讓學生觀看有關健康的視頻,激活背景知識,根據(jù)視頻內(nèi)容完成思維導圖。

學生根據(jù)視頻內(nèi)容完成的思維導圖如下(見圖 1):

圖1

學生將問題和建議以思維導圖的形式存儲到大腦中。雖然第一次使用思維導圖并非在文本解讀過程中,但此思維導圖的運用便于學生在后面環(huán)節(jié)更好地完成另一幅思維導圖,以實施文本解讀和文本重構。

第二次使用:在預測環(huán)節(jié)。教師A給出一幅有關提建議的簡易的思維導圖,引導學生預測文本內(nèi)容與結構。基本思路:Problem(s)—Effects—Advice—Consequences(if/if not accepted)。教師 A 先告訴學生:“It’s a general way to give advice.”也就是說,先將提建議文本結構呈現(xiàn)給學生,讓他們預測,帶著好奇閱讀文本、理解文本、分析文本、對比文本結構。然后拋出問題:“Is the reading passage written in this way?”基于文本結構的思維導圖,為后面環(huán)節(jié)學生遷移寫作提供框架結構幫助,同時減少寫作困難。本環(huán)節(jié)的思維導圖具有預測及指導功能。

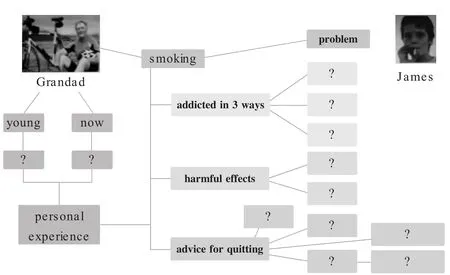

第三次使用:在Read and Analyze環(huán)節(jié)。教師A把缺詞的思維導圖框架呈現(xiàn)給學生,讓他們閱讀文本完成思維導圖。該思維導圖指導性強,給學生的閱讀過程、文本解讀提供幫助。圖2為內(nèi)容細節(jié)的框架結構,方便學生獲取細節(jié)信息。

圖2

學生借助缺詞的思維導圖框架深入閱讀文本,在文本中找出相關信息,完成思維導圖填寫。在此過程中,學生在獲取文本框架的同時獲取更多細節(jié)內(nèi)容,更深入地理解文本,為后面的遷移寫作搭建框架和積累語言表達。

可見,學生在靜默閱讀、完成思維導圖時,對文章進行了深層解讀。基礎扎實的學生已基本形成語篇框架結構,理清語篇脈絡結構,復習和積累語言表達。

第四次使用:對思維導圖的總結歸納。部分學生從含有具體細節(jié)的思維導圖(見圖2)中獲得更多細節(jié)信息,更加深入地理解文本的深層含義和語篇脈絡結構,但基礎一般的學生難以厘清文本主干。教師A適時指導學生在思維導圖(見圖2)中找出文章內(nèi)容發(fā)展的四個層面,即提出問題(文章開頭)—找出原因—分析不良影響—提出合理建議。教師通過與學生一起討論從宏觀角度呈現(xiàn)文本結構基本框架圖,幫助其更好地掌握文章脈絡、文本結構。

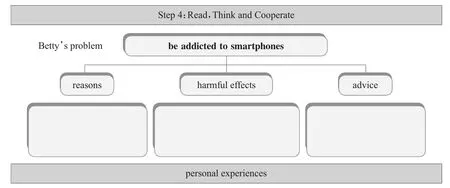

第五、六次使用:在學生遷移運用前、文本重構過程中使用。教師A在前面的環(huán)節(jié)通過多幅思維導圖引導學生解讀文本、厘清文章脈絡、分析和掌握篇章結構。為了指導學生更好地遷移運用所學內(nèi)容,教師A呈現(xiàn)一幅含有與所學篇章基本一致的框架結構思維導圖,引導其通過小組討論完成思維導圖(見下頁圖3)。

圖3

如圖3所示,Betty’s problem是be addicted to smartphones,從三個部分討論并完成思維導圖,分別是 reasons、harmful effects、advice。概言之,教師A以思維導圖的形式,引導學生遷移運用課本教學語篇的篇章結構和語言表達。因本課重在引導學生掌握和運用如何根據(jù)問題提出合理的建議,所以,教師A在另一張思維導圖(略)中呈現(xiàn)建議的特點——convincing、acceptable、inspiring、helpful。

在這個環(huán)節(jié),教師A先引導學生回顧文本分析時的宏觀結構圖,以及建議所要達到的目標,而這些目標恰恰是前面研讀文本時教師A所提問題的答案,讓學生再次對宏觀結構圖和提建議兩方面內(nèi)容進行復習并學以致用,使其在大腦中形成宏觀文本框架和一系列令人信服的建議,更好地進行文本重構。這一步讓學生獲得文本內(nèi)容、文章框架和語言表達三方面的內(nèi)容,降低了寫作難度。前面層層遞進搭建的“腳手架”成功地幫助了學生,此時拆卸“腳手架”,使其自主完成寫作。

(2)教師B使用兩次思維導圖,分別用于解讀文章結構和文章細節(jié)信息獲取。

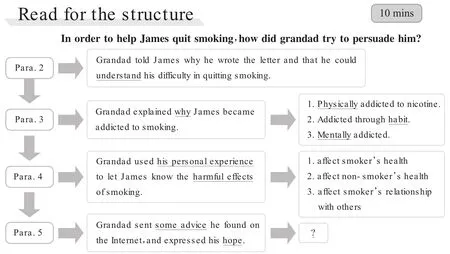

第一次使用:在Read for the structure環(huán)節(jié)。教師B引導學生解讀文本、獲取信息、處理信息、厘清文章框架結構(見圖4)。

圖4

在這個環(huán)節(jié),教師B引導學生通過閱讀完成有關語篇整體結構的思維導圖,讓其深度解讀文本,理清文章結構,從整體上把握文章脈絡。從思維導圖可以看出,教師B將重點放在第二、三、四、五段每段的大意,以及每段的細節(jié)內(nèi)容和拓展上。學生為了完成該思維導圖,從文章表層理解到深層理解,從各段概要到細節(jié)信息,進行不同層次的解讀,體會作者的寫作手法。篇章結構思維導圖回答并解決了問題“In order to help James quit smoking,how did grandad try to persuade him?”

第二次使用:在Read for the details環(huán)節(jié)。教師引導學生深挖文章細節(jié),進一步明確文章內(nèi)容,找出應提哪些建議、如何提出建議(見圖5)。

圖5

教師B引導學生對爺爺所提的建議進行文本解讀,完成關于“How can you stop smoking?”思維導圖,更好地深入文本。從圖5可知,針對三個不同階段提建議,分別是 Before you decide to quit it,...;When you are on the way to quitting it,...;When you meet difficulties,...。每個階段的主要建議依次呈現(xiàn),之后是更具體的建議。這個環(huán)節(jié)為后面寫作中如何提建議提供了范例。

(3)對比分析。

教師A一堂課共使用6次思維導圖,幾乎貫穿整堂課,讓文本研讀更直觀,使文本解讀深入淺出,能讓學生更快捷、容易掌握地文章脈絡、理解語篇,更便于其快速進行文本結構和建議表達的遷移,快速實現(xiàn)文本解讀和文本重構。6次思維導圖的運用充分體現(xiàn)教與學逐步深入、逐漸遞進的過程,讓學生的文本解讀與分析水到渠成。每次思維導圖的應用目標明確、思路清晰、層層遞進,從內(nèi)容、結構、語言、技巧等方面為學生的遷移運用提供幫助。

教師B一堂課共使用2次思維導圖,分別在解讀文本篇章結構和獲取文本細節(jié)信息時,內(nèi)容詳細、完整,能使學生更快速地掌握文章框架結構,理解語篇。這兩處思維導圖的運用畫龍點睛,對整體把握語篇、形成全面且完整的框架結構、正確分析作者寫作意圖有較大幫助。但由于其他幾處沒有像教師A那樣使用思維導圖,導致學生在文本預測、文本宏觀結構、文本重構等方面相對欠缺。另外,兩張思維導圖都相對較復雜、沒有梯度,對學生水平要求相對較高。

綜上所述,兩位教師依據(jù)《課程標準》內(nèi)容和要求,進行語篇研讀、教學設計、課堂實施,真正將課標精神落實到課堂教學,達成教學目標,幫助學生實現(xiàn)文本解讀、語篇重構,促使其順利實現(xiàn)文章結構、語言表達等知識的遷移運用。課堂教學的成功實施需要教師具備較強的語篇研讀能力、文本解讀能力。簡言之,提高文本解讀能力是教師基于語篇內(nèi)容,培養(yǎng)學生學科核心素養(yǎng),提高課堂教學實效和學生學習質量的關鍵。

三、反思評價

雖然語篇相同,但兩位教師對語篇研讀結果、在課堂的教學實施不盡相同,文中已作對比分析。在高中英語教學中,教師在語篇研讀、教學設計及教學實施過程中仍有一些需要改進的地方,主要表現(xiàn)在以下六個方面:

一是關注如何通過語篇研讀實現(xiàn)課堂的有效實施。從語篇研讀到科學的教學設計,再到課堂教學的有效實施,關系密切。《課程標準)》中語篇研讀內(nèi)容通過What、Why、How三個問題相互融合、聯(lián)系,落實到教學設計中,最終落實到課堂教學中仍須進一步探索。

二是關注文本組織結構宏觀、微觀兩個層面的教學指導。文本組織結構包括宏觀、微觀兩個層面。句子內(nèi)部的語法結構、詞語搭配、指代關系、句子的信息展開方式等,屬于語篇的微觀組織結構。語篇中段與段的關系及語篇各部分與語篇主題之間的關系,則屬于語篇的宏觀組織結構。今后繼續(xù)從宏觀、微觀兩個層面進行文本分析和問題設置,以便學生更好地掌握文本結構。

三是關注語篇理解的逐步推進。語篇理解存在層次性,即基于語篇、深入語篇、超越語篇。教師必須探索如何有效進行有層次性、難度適當?shù)拈_放性問題設計,如何更直觀、有效地利用思維導圖理清文章脈絡、深度解讀文本,如何創(chuàng)新地使用更多的方法引導學生從表層理解到深層理解。

四是文本解讀時既要關注整體理解又要關注細節(jié)信息獲取,既要關注表層理解又要關注深層理解。在教學中,教師應提前思考如何避免填空式信息獲取、填空式思維導圖完成及簡單設問,以防學生只關注局部信息、碎片信息,缺失深層思維培養(yǎng)。

五是規(guī)范目標表達,課堂上落實目標,檢測目標的達成度。根據(jù)安德森、克拉斯沃爾等(Anderson&Krathwohl,et al.2001) 等修改后的布盧姆(Bloom)教學目標分類法,教學目標分成六個層次:學習、理解、應用、評價、遷移、創(chuàng)新。結合學習活動觀,設計學習理解類、應用實踐類、遷移創(chuàng)新類活動。因此,在設定教學目標時,教師必須規(guī)范表述教學目標,關注學生上完一堂課后能夠做成什么事、能夠獲得什么、能夠實現(xiàn)什么遷移創(chuàng)新。

六是關注作者的態(tài)度及作者與讀者之間的思維互動。高中英語閱讀文本可以從解讀課標、解讀作(編)者、解讀文本、解讀學生等四個維度解讀(黃文利、雷明 2018)。但目前大多缺失“解讀作(編)者”這方面的教學實施,今后要力爭通過不同的策略、方法在文本解讀中關注和分析作者的態(tài)度及作者與讀者之間的思維互動。

經(jīng)過對比分析、反思評價發(fā)現(xiàn),一線教師在有關語篇內(nèi)容的課標領悟、語篇研讀、文本解讀、課堂實施等方面仍有很大的提升空間,仍須不斷努力,力爭將課標精神落實到課堂教學中,以培養(yǎng)學生的英語學科核心素養(yǎng)。

結語

通過對比分析兩位教師關于相同語篇研讀、落實研讀結果的同課異構現(xiàn)場課,探討基于語篇研讀的高中英語閱讀教學實施。在高中英語教學中,教師要養(yǎng)成認真研讀語篇、深入解讀文本的習慣,提高研讀語篇、深度解讀文本的能力,以便更好地在課堂教學中落實語篇分析,培養(yǎng)學生的語篇研讀能力、深度解讀文本能力,培養(yǎng)其英語學科核心素養(yǎng)。

- 英語教師的其它文章

- 語篇分析理論在初中英語讀寫教學中的運用

——以Unit 6 Section B Do You Know When Basketball Was Invented?閱讀課為例 - 思維導圖在高中英語閱讀教學中的應用研究

- “原型”和“模型”理論在初中英語教學中的應用

——以Unit 2 I became so bored with their orders that I wished they would leave me alone為例 - 探尋主題意義,建構單元大概念

——以Unit 3 Could you please clean your room?教學為例 - 基于主題意義的初中英語單元群文閱讀教學實踐與思考

——以Unit 3 Online Tours為例 - 高中英語歌曲多模態(tài)教學探究

——以Unit 5 Music—Cat’s in the Cradle為例