南方沿海地區地下水中氮元素分布特征和成因

岑 雷,李穎博,楊蘇詩,廖柱坤

(1.廣東省地質局第六地質大隊,廣東 江門 529000;2.廣東省江門地質災害應急搶險技術中心,廣東 江門529000)

0 引言

本文利用收集到的2020 年新會區97 組地下水全分析樣,結合區域水文地質條件、人類活動、地表覆蓋等影響因素,綜合運用數理統計、surfer空間插值、ArcGIS空間分析等方法[1-3],探討南方沿海區域地下水中氮元素分布特征。

1 研究區概況

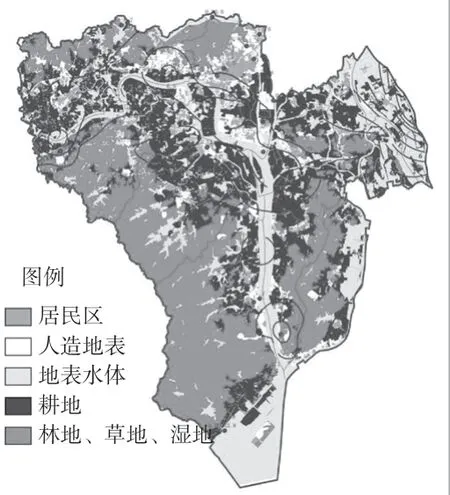

新會區位于廣東省江門市,區內北部、西南、東南為低山丘陵區,多為林地。中部和東北部分別有潭江、西江穿過,河道兩側分布有大面積的河流洪-沖積平原,多為城區和耕地。南部崖門鎮緊挨南海,有部分濱海濕地。新會區地形地貌變化大,含水層結構復雜,是南方沿海地區地形地貌、水文地質條件的一個縮影。

2 樣品采集與測試

本文利用收集的2020年新會區97組地下水全分析樣,樣品均在具有國家頒發的有關資質的廣東省地質實驗測試中心進行測試,測試數據準確可靠。

3 結果及討論

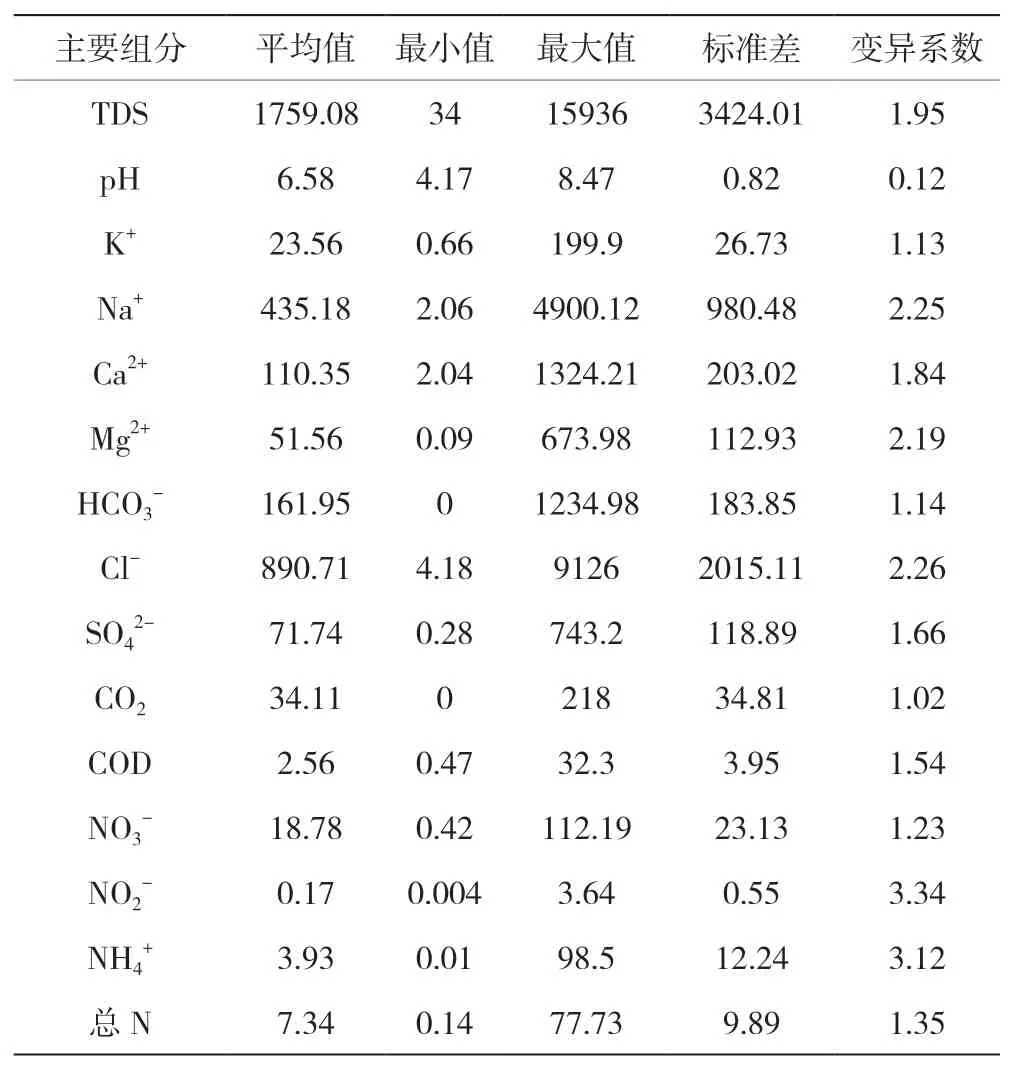

本次研究選取TDS、pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、Cl-、SO24-、CO2(游離)、COD(化學耗氧量)、NO3-、NO2-、NH4+、總N,共計15項指標[4]。

3.1 主要化學指標與氮元素統計特征

研究區地下水主要化學指標與氮元素統計學特征見表1。研究區主要陽離子和陰離子含量平均值排序為:TDS變化范圍為34 mg/L~15936 mg/L,變異系數1.95,COD變化范圍為0.47 mg/L~32.3 mg/L,變異系數1.54,NO3-變化范圍為0.42 mg/L~112.19 mg/L,變異系數1.23,NO2-變化范圍為0.004 mg/L~3.64 mg/L,變異系數3.34,NH4+變化范圍為0.01 mg/L~98.5 mg/L,變異系數3.12,總N變化范圍為0.14 mg/L~77.73 mg/L,變異系數1.35。

表1 新會區地下水化學成分統計學指標 單位:mg/L

研究區主要指標中,pH的變異系數最小,變異程度低,其他指標變異系數都大于1,變異程度高。反映研究區水化學成分空間分布變化幅度大。其中NO2-、NH4+變異系數最大,超過3。體現了NO2-、NH4+空間分布極其不均勻,變化幅度最大。

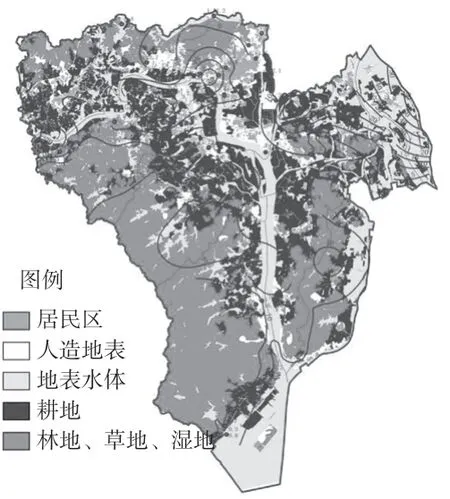

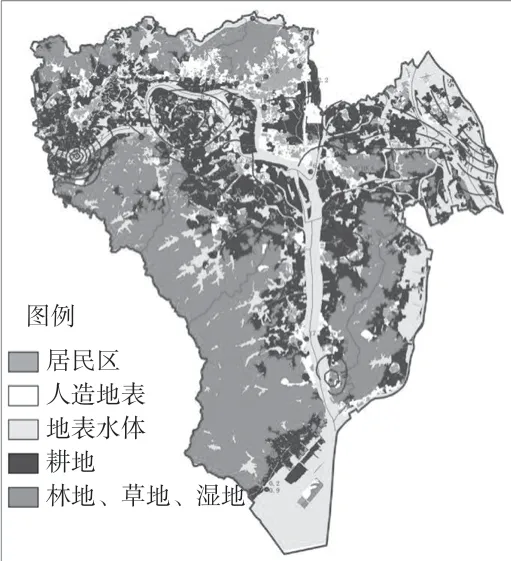

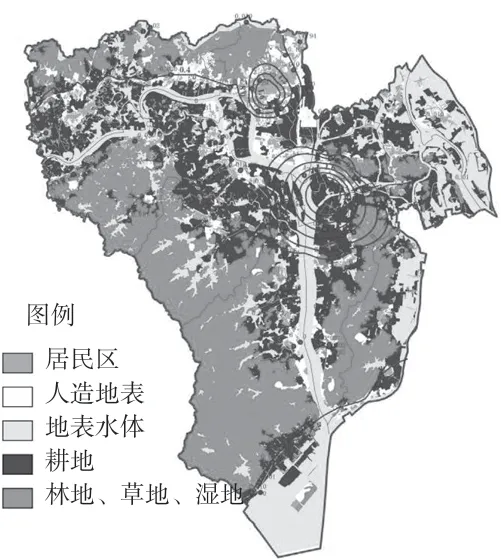

3.2 氮元素及COD、TDS空間分布特征

利用克里金空間插值法,生成總氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、銨根、COD和TDS的空間分布等值線。利用現場調查和收集的資料,繪制新會區地表覆蓋圖,將新會區地表覆蓋分為:居民區、人造地表、地表水體、耕地和天然植被覆蓋(林地、草地、濕地)共5種類型。將生成的等值線與地表覆蓋疊加,綜合分析新會區地下水氮元素空間分布特征和成因(圖1~圖6)。

圖1 總氮空間分布特征

圖6 TDS空間分布特征

總氮空間分布特征為:在新會區中西、中部、東部總氮數值高,北部、西南部、東南部丘陵區林地范圍內總氮較低。從投影點數值上看,總氮含量在地下水中衰減很快,直線距離相隔1000 m的兩個采樣點,總氮含量最高可以相差40 倍。總氮含量高的區域主要位于居民區、耕地密集處,林地、大型水庫附近總氮含量最低。

硝酸鹽含量最高的區域位于會城街道,其次主要位于新會區各鎮中心。沿潭江兩岸和潭江、西江河網密集處呈片狀分布。

圖2 硝酸鹽空間分布特征

圖3 銨根空間分布特征

圖4 亞硝酸鹽空間分布特征

圖5 COD空間分布特征

新會區NH4+離子高濃度區域較少,區域內60%以上的面積銨根含量較低,主要位于丘陵區。主要分布在司前南部耕地區、雙水-會城街道一帶耕地區和大鰲鎮耕地區,NH4+濃度在7.15 mg/L~44.5 mg/L之間。其中NH4+最高濃度98.57 mg/L出現在大鰲鎮耕地區。

新會區NO2-含量普遍較低,超過90%面積NO2-含量低于0.01 mg/L,會城街道城中心部分區域NO2-含量高于1 mg/L。

新會區COD普遍較低,超過60%區域COD低于1.0 mg/L,主要位于丘陵區。COD分布較高區位于司前南部耕地區、雙水-會城街道一帶耕地區和大鰲鎮耕地區,COD在2.2 mg/L~16.1 mg/L之間。其中COD最高濃度32.0 mg/L出現在大鰲鎮耕地區。

新會區TDS含量差異很大,丘陵區TSD含量較低。司前南部靠近潭江處、雙水-會城街道的潭江兩岸、三江-大鰲河網密集處,TDS含量超過10000 mg/L。

綜上所述,新會區總氮含量高的區域主要位于居民區、耕地密集處,其中NO3-含量和大的居民區密切呈正相關,NH4+、COD含量和耕地密集處呈正相關,TDS空間變化特征與銨根空間變化特征大部分區域分布趨勢相同。

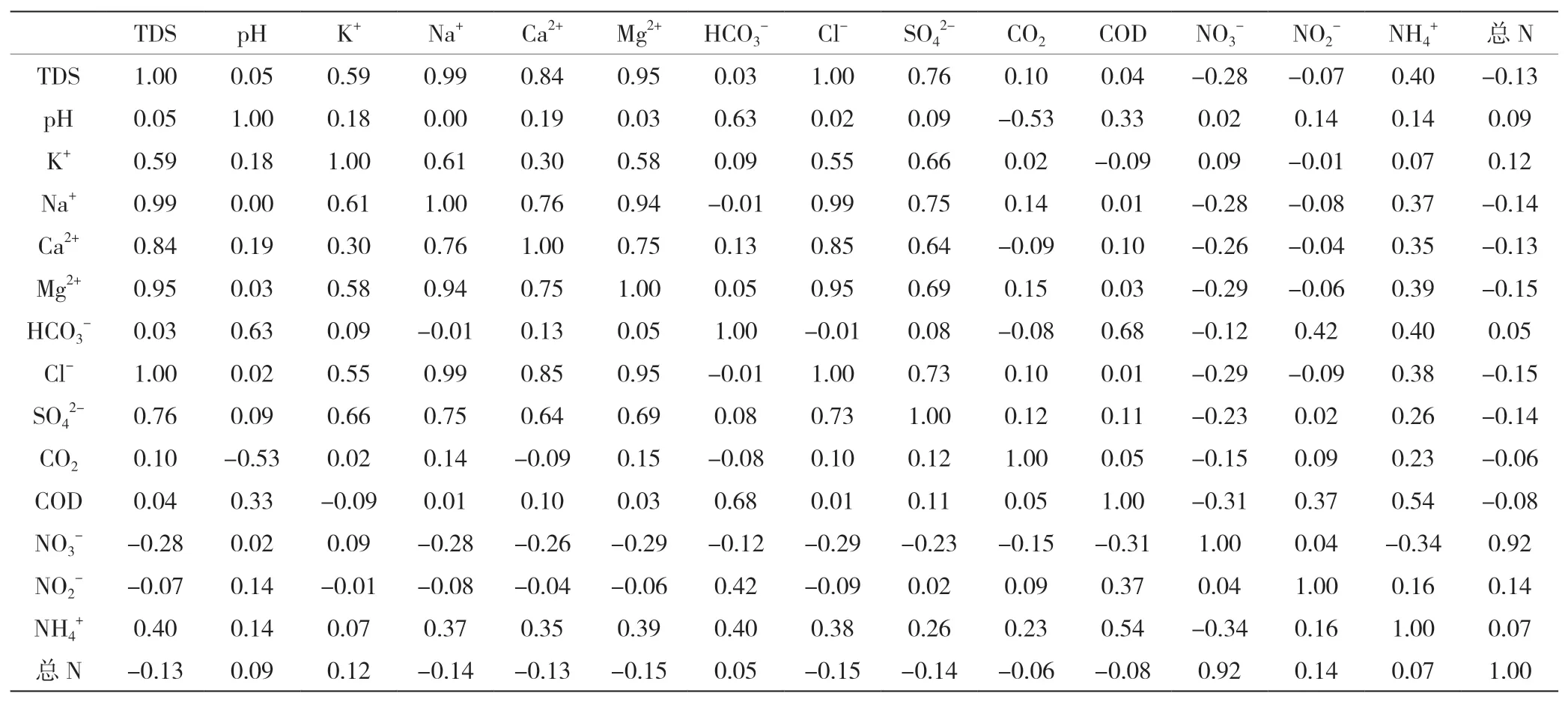

為進一步分析各組分之間的聯系,通過SPSS計算各組分之間的相關性(表2)。TDS含量和Cl-、Na+含量密切相關,相關性近0.99。新會區中部地下水TDS異常偏高,與地下咸水密切相關,這與支兵發等在此地區研究的地下咸水分布情況相證[5-6];COD相關性最高的組分是HCO3-、NH4+,相關性分別為0.68、0.54,呈正相關,相關性較好。碳酸氫銨是農業上一種常用的氮肥,NH4+中具有還原性,可使COD升高;NO3-與總N呈正相關,相關性為0.92,與其他組分相關性弱。NO3-是新會區地下水中氮元素主要存在形式,NO3-的主要來源與其他組分不同,來源于人類生活污水的排放;NO2-與其他組分的相關性弱,其中與HCO3-、COD相關性最高,與其有一定還原性有關;NH4+與COD相關性最高,相關性系數為0.54,相關性最好,其次與TDS、HCO3-的相關性高。原因是新會區耕地多分布在潭江、西江洪沖積平原,該地區因古海水入侵,地下水存在分層現象,地表潛水為淡水,深層地下水為咸水。該區域水樣取自鉆孔,揭穿了咸淡水含水層,造成一定程度上的離子混合。咸淡水離子混合,提高了TDS與NH4+相關性,降低HCO3-、COD相關性。

表2 新會區地下水化學成分相關性矩陣

綜上所述,新會區氮元素空間分布與居民區、耕地空間位置密切相關,居民區氮元素存在形式為NO3-,主要來自生活含氮污水的排放;耕地區氮元素存在形式主要為NH4+,主要因為農業上使用氮肥。耕地覆蓋區COD數值較高,NH4+的降解消耗地下水中的氧氣,地下水含氧量相對其他區域低,推測地下水質量較差。

4 結論

本文綜合運用數理統計分析、克里金空間插值法、空間疊加分析等方法,研究南方沿海地區地下水中氮元素特征和成因,得到如下結論:

(1)南方沿海地區地下水氮元素的空間分布呈片狀分布在山前洪-沖積平原。主要因這一帶也是居民區和耕地密集處,氮元素空間分布與居民區和耕地區呈正相關。林地、大型水庫所在的丘陵區,氮元素含量比較低。

(2)南方沿海地區地下水氮元素的主要存在形式為NO3-、NH4+,居民區氮元素主要存在形式為NO3-,耕地區氮元素主要存在形式為NH4+。

(3)NH4+主要分布區和TDS高異常區大部重疊,本文研究認為兩者成因不同。TDS的異常為古海水入侵,NH4+異常主要為農業使用氮肥,剛好耕地區大多集中在潭江、西江附近的平原,同古海水入侵區大部重合造成干擾。