基于Web of Science 數據庫的失志綜合征文獻計量學分析

譚佳寧 沈支佳 韓 娟 王 敏 邵世和 羅彩鳳

江蘇大學醫學院,江蘇鎮江 212001

失志最早是因未達到別人期望等外部壓力而導致的無力感、孤立感和絕望感,經后續標準化診斷后統稱為失志綜合征(以下簡稱“失志”)[1]。失志是一類持續兩周以上,長期面對壓力或疾病時,不能適應或喪失控制,繼而感到沮喪、失望乃至喪失生存意志的心理癥狀群[2]。晚期癌癥患者中失志高發,可達88.8%,但由此引起的疾病前驅癥狀類似于抑郁,常被誤診,易使患者出現負性情緒甚至自殺傾向[3-4]。目前國內失志尚處于探索階段,知曉率低且研究局限于單一人群[5-7],本研究采用文獻計量學方法分析國外失志研究進展及熱點,以期為國內失志普及、風險防范及精準干預提供借鑒。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索策略

以Web of Science 核心合集為來源數據庫,檢索時間為建庫至2021 年2 月,檢索式為TS=(demorali*)OR(meaning*)OR(incompet*)AND(hopeless* OR helpless* OR pointless* OR purposeless* OR distress*OR fail*OR depress*OR cop*OR giving up given up)。

1.2 納入及排除標準

納入標準:經ICD-11 確診為失志,文獻類型為論著和綜述,語言為英語。排除標準:文獻主要內容不確定、沒有摘要或重復發表。

1.3 資料提取與分析

根據研究目的和內容,將納入文獻以Endonte 格式導出,采用CiteSpace 5.7.R2 軟件[8]可視化分析。設置分析時段為2000—2021 年,單個時間分區長度為1 年,閾值為TOP=50。以國家、機構、關鍵詞為網絡節點。

2 結果

2.1 檢索數量

本研究共檢索得到文獻942 篇。根據納入和排除標準,最終納入351 篇。

2.2 發表時間趨勢

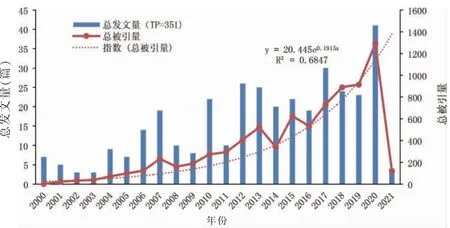

圖1 顯示失志發文量總體呈波動式上升,于2020 年達到高峰。將引文數據進行指數曲線擬合,決定系數R2表示相對預測力。自2012 年以來,失志相關文獻呈指數增長(y=20.445e0.1915x,y=總被引量,x=年時間,R2=0.6847),y 與x 解釋總被引量變化的68.47%。

圖1 失志領域發文量和被引量趨勢

2.3 主要國家和機構

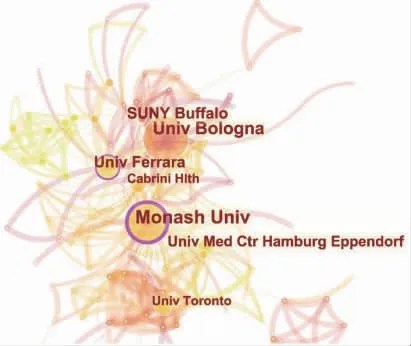

節點大小代表發文量,連接寬度代表合作強度。圖2 和圖3 分別顯示失志主要研究國家和機構。

圖2 失志領域主要研究國家

圖3 失志領域主要研究機構

2.4 主要發表期刊

失志發表的174 種期刊中,前10 位期刊分布如表1 所示。

表1 失志領域主要發表期刊

2.5 主要研究作者

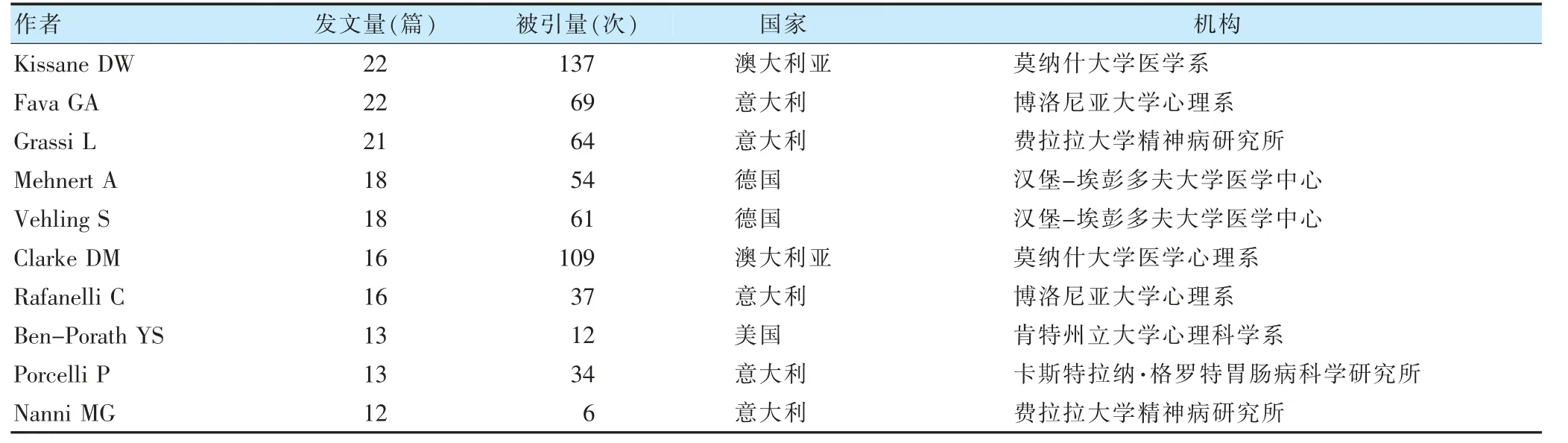

失志領域主要研究作者及其來源國家、機構按發文量排序。見表2。

表2 失志領域主要研究作者

2.6 主要研究領域

圖4 顯示失志主要研究領域。紅色外圈即高中心性代表新興研究趨勢出現,包括衛生保健(中心性=0.20)和護理(中心性=0.12)領域。

圖4 失志主要研究領域

2.7 突現關鍵詞聚類分析

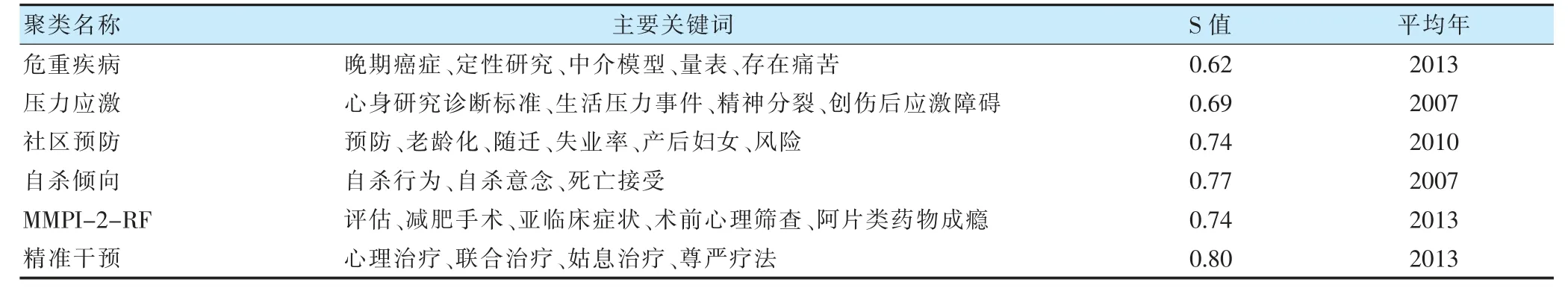

Silhouette 值(S 值)指平均輪廓值,用于衡量聚類內部同質性,S>0.5 聚類合理,S>0.7 即聚類令人信服。采用似然比檢驗得出6 個聚類,S 值為0.62~0.80。平均年表示某一聚類的研究熱度集中于此年前后10 年左右,反映聚類新近程度。見表3。

表3 失志領域高突現關鍵詞聚類

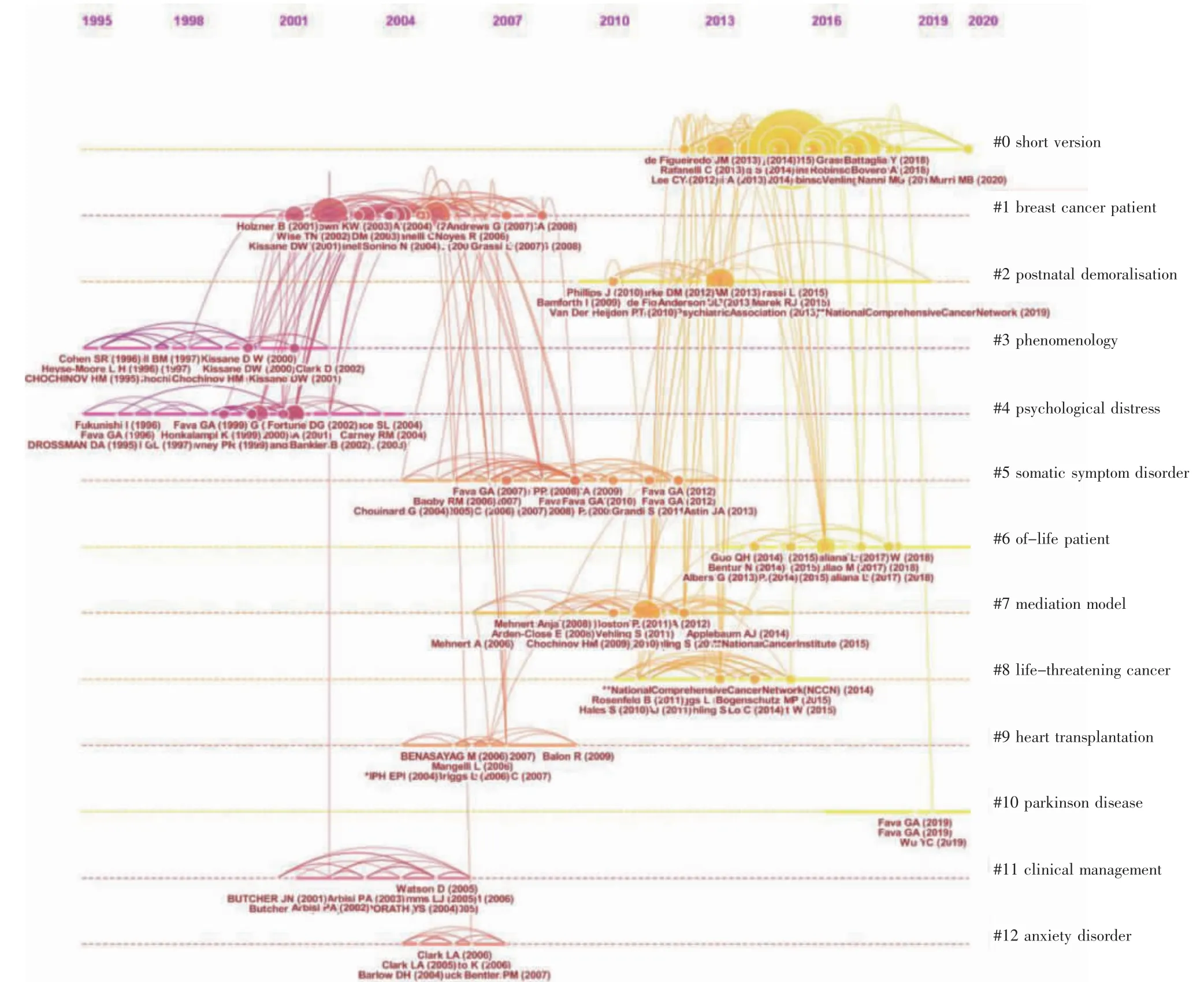

2.8 文獻共被引時間線視圖

為推測失志研究發展前沿,以文獻發表年份為橫軸,聚類編號為縱軸得到時間線視圖。連接兩個聚類的線條表示共引,線條粗細指共引強度,被引用的文獻用引用環填充的圓圈表示,其大小表示引文數量,圖5 顯示13 個集群及其內部關系的時間線可視化。

圖5 失志文獻共被引時間線視圖

3 討論

3.1 失志研究推進,認可度待提高

失志全球發文量自2012 年起穩步增長,被引量預計呈指數增長,可能與失志被建議單獨用作臨床篩查有關[9]。美國學者[1]最早提出失志概念,澳大利亞莫納什大學Kissane 團隊[2]據此完善失志診斷,在姑息治療中實施初步干預,隨后意大利博洛尼亞集團[10]調查各類疾病中失志的發生率,以此拓寬研究領域,反映早期失志研究集中于歐美國家機構,與Connor等[11]研究一致。從期刊發表來看,失志研究集中于精神病學、心理學、腫瘤學等,多學科探討為失志識別、評估、干預和隨訪提供可及性。

至2017 年中國醫保覆蓋率超95%,國民日益增長的精神需求可能致使我國在失志領域發文量增加[12]。然而國內尚無機構或期刊進入前沿,研究僅限于護理領域,未形成以此為中心的多學科輻射,可能由于社區衛生服務尚未成熟[13],加之國內失志研究起步較晚,公眾對失志認知缺乏。對此應建立健全初級衛生保健制度,與發達國家合作以構建國內失志核心團隊,進而提升中國在國際失志研究領域的影響權重。

3.2 失志起源于臨床現象,內涵待豐富

失志現象最早被Frank等[14]關注并界定其概念,是臨床情境中真實存在且重要的生存痛苦綜合征,但其內涵與其他心理困擾存在一定混淆。例如焦慮、抑郁是對壓力環境的熟悉反應,而失志核心是主觀應對無能[15],應根據經驗性臨床癥狀構建理論模型,為實證研究提供支撐。另一方面,焦慮、抑郁是失志常見外在表現,具備一系列心身假說,而失志來源于生存痛苦本身,歸屬存在主義哲學范疇,經實驗室檢測無法探明本質,由于失志既可與抑郁并發,又可單獨發生,明確失志內涵尤需區分失志與焦慮抑郁的因果關系[16-17]。

3.3 失志注重早期識別,評估工具待精準化

失志可出現在疾病發生或癥狀惡化之前并決定患者如何應對[18],因而失志早期識別和評估尤為重要。梳理文獻歸納出3 種不同情形下的失志測量工具:失志量表(晚期疾病)、身心研究診斷標準結構訪談(慢性病)和精神疾病流行病學研究—失志量表(社區人群)[19-21]。簡化版量表因條目規范、應用簡便成為臨床失志評估首選。高突現關鍵詞聚類結果顯示,MMPI-2 重組臨床失志量表也是國外失志常用評估工具,可用于成癮治療、肥胖治療等[22]。國外因測量工具單獨或組合使用而產生的異質性影響了研究可比性。比較而言,國內僅引進失志量表及其簡化版,今后可探討異質性的解決策略,并依據人群制訂個性化、精準化的評估工具。

3.4 失志介導各類研究主體,護士多重角色待考量

高突現關鍵詞顯示,失志聚類于各類疾病或應激源下的研究主體。除危重疾病外,失志研究較早開展于帕金森病患者、社區隨遷老人、產后婦女等,醫院銜接轉置較好。此外,失業、自然災害、人為暴亂等應激下的社會弱勢群體存在失志,且易導致創傷后應激障礙[23]。而國內失志研究局限于慢病如癌癥、慢性阻塞性肺部疾病,因患者保持緘默、醫護未重視等原因未能有效推進。然而,晚期癌癥患者失志與自殺行為存在相關并可直接預測[24],針對失志應及早識別以防引起自殺或反社會行為。未來失志研究不僅應結合我國醫療衛生背景,延續醫院—社區—家庭多層次失志研究主體,還應打通專業壁壘,量化各學科準入下不同失志屬性的臨床閾值,引導護士承擔失志全程風險防范管理的多重角色。

3.5 失志研究類型細化,進展待延續

國外在失志研究領域從調查分析到干預研究已初具規模,研究類型逐步細化和延續化。國內失志研究起步較晚,近5 年來研究類型以綜述和橫斷面調查為主,趙井芳等[25]以敘事護理為干預的研究正在涌現。但國內失志研究缺乏理論支撐,描述性分析類型較為單調,缺乏多元化、高質量的原始研究。因此根據失志研究現狀和熱點走向提出可能建議:構建理論模型,通過學科碰撞深入質性研究或混合研究,自下而上構建失志可能理論視角;拓寬護理研究可及性,提高失志護理與多學科合作的可能;挖掘失志研究深度,探尋內在機制,為干預提供依據;早期識別和規范治療,對醫務人員、社區服務者、患者家屬等及早進行失志健康宣教和定期訪視。

本研究通過文獻計量學闡述國外失志研究概況和趨勢,為國內普及失志認知、擴大研究范圍及提高研究質量提供借鑒,同時揭示失志注重預防評估,需探討應對策略以更新循證證據。但本研究存在數據庫單一、人工檢索遺漏等不足,未來尚需開展實證研究以得到客觀結論。