中醫藥產業發展現狀與思考

汪正龍,趙光瑞

(1.重慶上藥慧遠藥業有限公司,重慶 400036;2.江蘇海洋大學 藥學院,江蘇 連云港 222005)

中醫藥是中國國粹,也是中華優秀文化瑰寶,為中華民族的繁衍生息保駕護航,也為世界人民的健康作出過重要貢獻。近年來,國務院、商務部、國家衛健委、國家中醫藥管理局等各部委相繼出臺了數十項振興發展中醫藥的文件。如2019年11月,中共中央國務院發布了《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》;2021年初,國務院印發了《關于加快中醫藥特色發展的若干政策措施》。中醫藥振興發展具備了天時、地利、人和的大好條件。本研究通過對中藥產業發展現狀、存在問題和對策進行分析,旨在更好地推動中醫藥產業發展。

1 中藥產業發展現狀及存在的問題

隨著人民生活水平的逐步提高,人口老齡化的不斷加劇,醫療保障體制得到不斷完善,特別是面對突如其來的新冠病毒,中醫藥治療發揮了至關重要的作用。隨著人們對中醫藥認知度的逐漸提高,對中醫藥養生保健品的需求量日益增加[1]。尤其在國家政策鼓勵、市場需求、經濟帶動等因素多方面影響下,中醫藥行業將繼續保持較好的政策環境,中醫藥文化基礎也將不斷加深夯實。根據中商產業研究院發布的《2020年中國中醫藥行業市場前景及投資機會研究報告》[2],目前中醫藥產業鏈的特點如下。

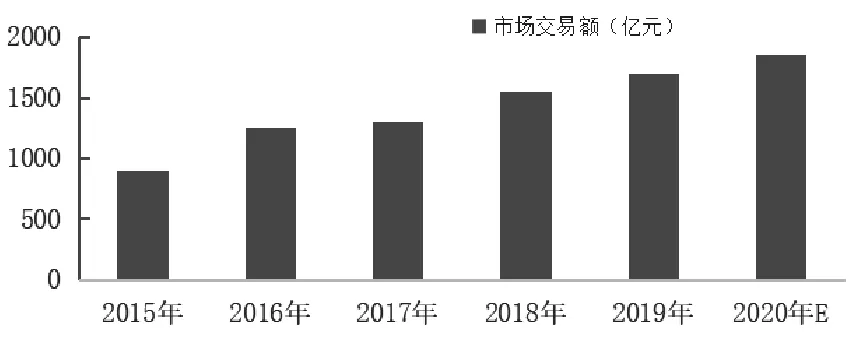

(1)中藥產業規模較大,但龍頭企業較少。據統計,全國規模以上醫藥制造業企業數量達到7 581家,但龍頭企業較少,中醫藥收入超100億的企業更是屈指可數。數據顯示,2011-2015年中國中藥市場規模的復合增長率為16.8%,遠高于GDP的增速。2016-2020年,中國中藥行業仍然保持快速發展,到2020年市場規模達到5 806億元,復合增長率為8.2%。其中中藥材市場規模接近2 000億元。見圖1。

圖1 2015-2020年中國中藥材市場規模及預測

(2)中藥研究方向廣泛,但多為驗證研究,缺乏創新性。中藥多來源于古代經典名方、醫書典籍、臨床經驗方,是中國獨有的優勢資源。目前對于中藥的研究多集中在中藥化學、中藥炮制、中藥劑型、中藥藥理、中藥質量標準等方面,且多為對中藥進行藥效驗證,缺乏開展新藥材、藥用部位、新產品的相關研究。

(3)中藥種植規模增大,但缺乏源頭監管。隨著農村土地流轉政策的實施,中藥材種植在大江南北蔚然成風。地方政府極力推行中藥材種植,但是未能嚴格按照道地藥材規劃進行科學種植,同時缺乏道地藥材種植技術支撐,源頭監管缺乏,土壤檢測缺失,導致品種變異,原藥材性狀、含量水平差異較大,農殘重金屬超標,出現摻假、增重、染色等不法現象。

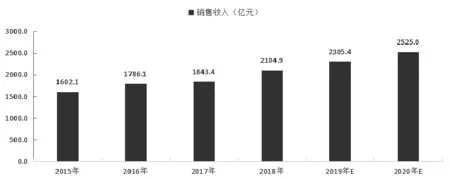

(4)中藥飲片市場規模持續擴大,但質量管理問題依舊存在。中藥飲片作為中醫藥的傳統精華,在中藥產業鏈中處于中游關鍵環節。近年來,中藥飲片行業受國家政策的扶持(外資禁入、不在藥品降價范圍內、不取消藥品加成等),市場規模持續擴大。即便如此,我國的中藥飲片行業仍然處于成長階段,行業集中度低,呈現小而散的特點,并且飲片本身質量管理問題依舊存在。見圖2。

圖2 2015-2020年中國中藥飲片市場規模情況

(5)中藥產品形式較多,但同質化現象嚴重。目前,中藥產品形式包括中藥飲片、用中藥傳統制作方法制作的各種蜜丸、水丸、沖劑、糖漿 、膏藥、顆粒劑、粉劑、代煎代配,以及用現代藥物制劑技術制成的中藥片劑、針劑、膠囊、口服液等專科用藥。由于創新研究不足,各生產企業產品同質化現象明顯,業內競爭激烈[3]。

2017-2019年,在國際經濟動蕩、下行的壓力之下,我國中藥類商品的進出口貿易總額保持穩定增長態勢。2019年,我國中藥類商品進出口貿易總額達61.74億美元,其中,出口總額達40.19億美元,同比增長2.8%;進口總額達21.55億美元,同比增長15.9%。

(6)中藥產業自動化程度低,生產設備陳舊。隨著中醫藥現代化的深入推進,采用現代藥物制劑技術制成的中藥片劑、針劑、膠囊、口服液、顆粒劑、粉劑等,其生產工藝基本達到化學藥物生產技術水平,可以較大程度實現自動化、工業化。但是,中藥飲片、顆粒劑、丸劑、膏劑等傳統劑型的生產加工,受劑型的影響,物料流動性差,依然沿用20世紀80年代的制劑加工技術,很難實現生產過程的自動化、信息化。

(7)中藥新產品發展遲緩,產業延伸動力不足。近年來,隨著國家對中藥保健品廣告市場的規范與整頓,中藥保健品行業的營銷環境發生了巨大變化[4]。國家相關職能部門加強了對中藥保健品廣告的審查,加大了對違法廣告的審查和打擊力度,輿論聲討違法廣告的聲音不斷,給本來就危機四伏的中藥保健品市場帶來了強烈沖擊。據統計,包括上藥、同仁堂、自云山、康恩貝等上市藥企均已涉足日化領域。然而,在中藥日化領域,僅僅只有植物精華面膜、植物洗發露等常規產品面世,藥企的藥妝戰略并不樂觀。

2 關于加快中藥產業發展的政策建議

為了緊抓中藥產業前所未有的發展機遇,應統籌規劃,加強全過程監管,提出產業發展指導規劃和監管措施,分階段實現產業升級,最終達到中醫藥產業的綠色化、自動化、信息化。為了更好地促進中藥產業發展,本研究提出如下政策建議。

(1)建設規范化藥材種植基地,構建中藥全過程追溯體系。種植產地對于中藥材的品質有非常重要的影響。建議國家相關職能部門統籌規劃道地化區域,利用“互聯網+中藥材基地”形成數字化管理體系,實現差異化種植,保證藥材道地化,避免品種變異,實現藥材種植、田間作業可追溯,保證原料藥的質量,解決民生問題,實現中藥產業的可持續發展[5]。

中藥全過程追溯體系是確保中藥質量的基礎性工程,建議由國家中醫藥管理局、農業農村部、國家衛健委等部門組織成立專業領導小組,推進建立和完善我國中藥材流通追溯體系。通過采取規范化種植、道地藥材溯源、供需信息撮合、金融輔助等措施,實現中藥培育、種植、田間管理、采收、產地加工、留樣送檢等全過程的可追溯。

(2)開展中藥藥效物質研究,建立符合中藥特點的GMP體系。中藥藥效物質不明確是制約中藥產業發展的關鍵問題,建議在國家層面設立科研專項,系統開展中藥藥效物質基礎研究,完成對中藥品種有效成分的界定,盡快制定中藥材的質量標準。在此基礎上,開展對中藥保密方劑的深入研究,尋找多味藥相互作用產生的協同增效作用機理,用現代醫藥學原理更好地闡釋中醫藥治療的理論基礎和框架。

中藥的GMP管理體系不能完全參照西藥管理體系,應充分考慮傳統中藥理論的特點,結合生產實踐經驗,制定符合中藥特點的GMP管理體系。通過建立有較強可操作性的GMP體系,既能指導中醫藥企業生產管理,又能作為監管部門開展監督檢查時的衡量標準。

(3)制定中藥材產地加工規范,擴大產地加工品種目錄。目前,國家法律法規規定只允許68個中藥材品種可以進行產地加工,實際情況卻是有很多藥材已經實現趁鮮產地加工,超出規定品種目錄范疇,導致部分企業編制假的生產記錄,以應付職能部門的檢查。

建議通過進一步的品種擴大研究,制定產地加工品種目錄,以保障原藥材內在質量,縮短產業鏈長度,降低生產成本。對于有效成分含量易流失的品種,可制定相應的產地加工生產工藝或倉儲養護指南,進行嚴格監控管理。對于成分含量不易流失的藥材品種,應允許下游企業自行加工。

(4)推動中藥第三方質量檢測,實現中藥生產自動化。中藥質量檢測是確保中藥產品質量的關鍵環節,應充分利用民間資本成立第三方獨立檢測機構,制定一套完整的標準藥材含量指標(基于農殘和重金屬含量合格的情況下),對各種植基地、各批次中藥材進行獨立檢測,避免因含量不達標而采用的摻假、制假現象。

圍繞中藥生產工藝落后,生產設備自動化、智能化水平低等問題,制定中藥產業轉型發展規劃,可分步實施或部分區域先行先試,最終實現中醫藥產業的工業化、綠色化、自動化。應開展中藥物料流動性研究,加快中藥生產加工設備的升級換代,達到較高程度的自動化流水線作業水平。

(5)加強中藥健康產業發展,不斷延伸現代中藥產業鏈。中藥健康產業要重點發展現代中藥、醫用材料及醫療器械設備、生物技術食品等產業,以創建中醫藥產業園、中藥保健食品園、醫藥物流園三大園區為建設目標,以打造中醫藥產業聚集區為行業目標,積極承接醫藥產業轉移[6]。

圍繞國家對中醫藥產業的規劃定位,加強中草藥道地種植基地、傳統中藥文化小鎮、國醫館、藥食同源體驗館、大健康產業基地、中醫藥健康服務創新中心、中草藥種植園和中醫藥康養小鎮建設,以中醫藥及健康養生產業為主導產業,新型制造業為基礎產業,以生物制藥及文化旅游產業為衍生產業,打造獨具特色的中醫藥健康產業集群。

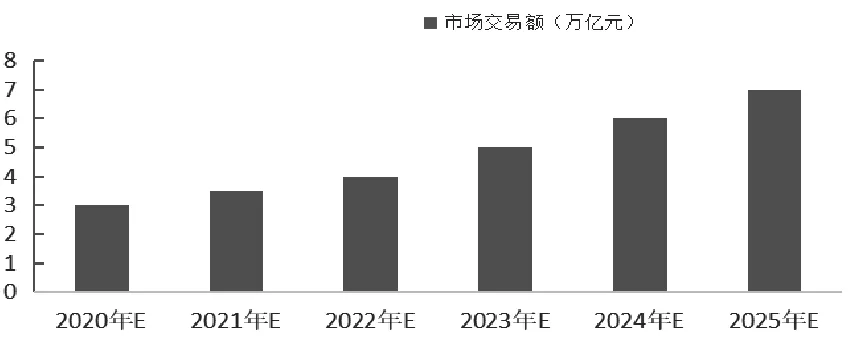

隨著中國人口老齡化的不斷加深,國家編制了《“健康中國2030”規劃綱要》,有預測表明到2030年健康產業產值將達到16萬億元,成為國民經濟的支柱性產業。其中,中醫藥大健康產業將成21世紀最具發展潛力的產業。數據顯示,2018年我國中醫藥大健康產業市場規模超過2萬億元。在利好政策、大健康概念等因素影響下,中醫藥大健康市場將進一步擴大,預計到2025年有望達到7.5萬億元。見圖3。

圖3 2020-2025年中國中醫藥大健康產業市場規模

(6)普及推廣中醫藥文化,促進中醫藥產品國際化傳播。中醫藥學是中華傳統文化的優秀代表,中醫藥學在形成過程中,融入了古代先賢的醫療經驗、辨證思想和文化傳統,其發展、創新、傳播也都帶有明顯的中國文化烙印。中醫藥的醫療模式是一種以人為本,預防、保健、治療、康復相結合的綜合醫學模式。這種模式順應了世界醫學模式的轉變和人類健康觀念的發展,是我國最有可能出現原創科學突破的領域[7]。

近年來,中醫藥在國內外呈現出良好的發展趨勢,通過“孔子學院”在全世界范圍內傳播中國文化,弘揚了中醫藥學的文化優勢,通過實施中醫藥文化價值研究,讓世界人民認識、了解、體驗中醫藥文化和綜合醫療的科學性,建立中醫藥研究、應用和傳播平臺,有利于全方位推進中醫藥的創新和發展,為實現人類命運共同體作出更大貢獻。

3 結語

中醫藥產業是醫藥行業的重要組成部分,也是我國的戰略性新興產業,關系著國民的身體健康及中華文化的傳承與發展,中藥產業的發展有以下積極意義:①有利于推動種植業、生產制造業等行業的發展,同時又可促進就業,拉動經濟增長;②有利于打造中西醫藥相互補充、協調發展的中國特色衛生健康發展模式;③有利于充分發揮中醫藥的醫療保健作用,為人民健康造福;④有利于促進我國醫藥產業的結構調整;⑤有利于弘揚中華文化,為中醫藥的長足進步奠定基礎。總之,中醫藥產業是關系國計民生的重要產業,也是我國戰略性新興產業——生物醫藥產業的重要組成部分,隨著“健康中國”戰略的深入實施,中醫藥以其獨特的優勢和“簡、便、驗、廉”的優點,在“十四五”期間,一定會取得更大的發展,為全民健康事業提供更大的助力。