高壓輸配電線路電流保護的教學研究與實踐探索

吳娟娟,張廣怡,王文武

(鄭州電力高等專科學校電力工程學院,河南 鄭州 451460)

高壓輸配電線路的電流保護是《電力系統繼電保護運行與維護》課程的重要內容,該課程是電力系統繼電保護技術專業的核心課程,主要培養德技并修、全面發展,適應“新基建”建設需要,具有良好的職業道德、工匠精神和創新精神,具有較強的就業能力、一定的創業能力和支撐終身發展的能力,掌握電力系統繼電保護技術,面向發電廠、供電公司、電力二次設備生產廠家等單位,從事二次設備運行、維護、安裝、檢修、生產及技術管理等工作的高素質技術技能人才。

1 教學整體設計

1.1 學生學情分析

1.1.1知識基礎

學生已經學習了《電力系統組成與分析》《電機運行與維護》《電氣設備運行與維護》等前續課程,已經掌握了電力系統的組成和故障特點,熟悉了電氣設備的結構和工作過程。但是不了解電氣設備的保護配置和保護原理等知識。

1.1.2技能基礎

學生已完成《內線安裝實訓》《變電站設備維護實訓》等相關實訓環節,能完成電氣回路接線,能開展電氣設備維護。已經會使用VR仿真和變電站仿真軟件進行電氣設備檢查和巡視工作,但不能進行繼電保護裝置的操作和維護工作。

1.1.3學習特點

繼保專業學生學習能力較強,學習態度端正。學習的過程中表現出了對學習的熱情,對動手操作更感興趣,且能夠熟練應用教學平臺進行混合式學習。

1.1.4職業向往

學生學完本專業更向往到大中型國有電力企業就業,繼電保護技術是各電力企業的核心技術,學好繼電保護是學生通往職場的一塊重要敲門磚,學生非常重視本課程的學習。

1.2 教學內容分析

依據專業人才培養方案和國家職業技能標準(繼電保護員)制定課程標準,選用“十三五”職業教育規劃教材《電力系統繼電保護原理》,并將《繼電保護和電網安全自動裝置檢驗規程》《繼電保護和安全自動裝置運行管理規程》《電網繼電保護裝置運行整定規程》等行業企業規程規范以及思政教育、勞動教育融入課程內容。

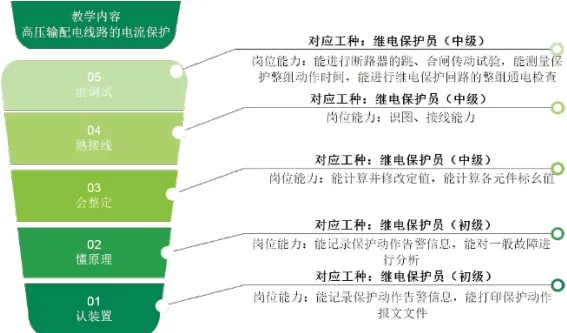

圖1 教學內容與崗位能力要求相對應

高壓輸配電線路的電流保護,按照繼電保護員工作任務和工作要求,設計了“配置高壓輸配電線路保護裝置”等8個教學任務,共16學時。

圖2 教學內容設置

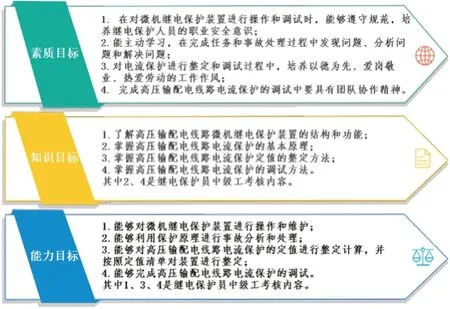

1.3 教學目標設計

基于對課程定位和學生學情的分析,本課程的教學目標應達到或略高于繼電保護員中級工等級水平。

圖3

教學重點:高壓輸配電線路電流保護的基本原理;線路微機繼電保護裝置的操作和維護。

(3)橡膠的硬度對推力桿的結構強度和剛度有一定的影響,通過多方案分析比較,在設計橡膠配方時,橡膠的硬度50°附近為宜。

教學難點:高壓輸配電線路電流保護的調試。

1.4 教學策略研究

本項目根據工作崗位的具體工作任務安排教學內容,采用解決問題、完成任務的多維互動式教學理念,線上線下混合式教學,保證教學效果。

采用分組教學方式,疫情期間學生返校后,將1個班32名學生,按每16人分為1組,這樣既有利于疫情防控,又保證了教學效果。

運用歸納教學法,通過課前預習、課上討論、視頻引導、資料查閱等,歸納總結知識點。采用案例分析、小組討論、教師演示、實戰演練等教學方法使學生掌握微機保護裝置調試技能,突破教學重難點。

以學生為中心,運用探究式學習方法,使學生處于積極的學習狀態,學生根據自己對當前問題的理解,運用相關基礎知識和個人經驗提出方案、解決問題。

充分運用信息技術、3D動畫仿真、變電站仿真系統、VR虛擬現實操作系統等教學資源,解決保護裝置內部結構看不見、帶電設備摸不得和工作過程難考核、難再現、難共享等教學難題。

2 教學實施過程設計

2.1 教學過程設計

圖4 教學過程與工作過程對接

2.2 任務實施設計

課前教師在平臺發布任務“看一看”“測一測”“放一放”,學生學習平臺資源,完成測試及闖關游戲。教師依據平臺數據,掌握學生課前學習情況,發現學生困惑點,改進教學設計,并對學生進行分組。

課中通過播放微機保護裝置故障定位視頻—電網監控“最強大腦”引入課程內容,了解任務背景。接著對課前任務進行點評總結,解決共性問題,完成知識遷移。現場設置輸配電線路微機保護裝置故障,引出任務,引導學生查找處理故障。首先,利用VR仿真系統檢查高壓配電柜,初步鎖定故障范圍。然后,利用3D動畫細節探究,明確具體故障。運用所學知識,分析解決故障,完成任務要求。最后,對任務過程進行總結,提煉知識點和技能點,培養學生總結、反思能力。

發布課后任務,學生可通過在線課程繼續學習,鞏固知識。在仿真系統反復進行操作練習,提高技能水平。

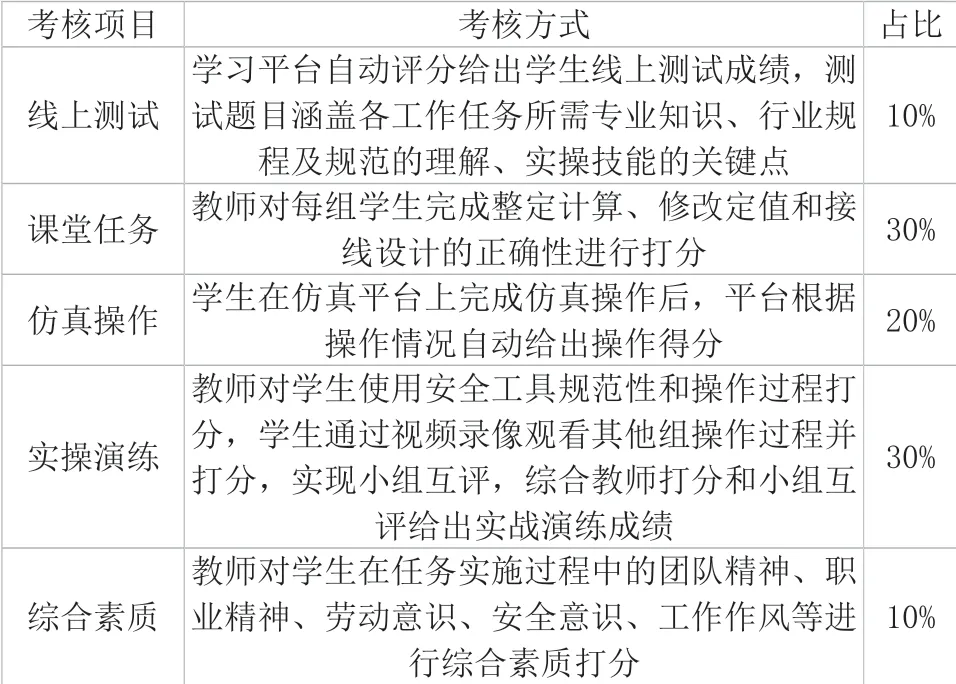

2.3 考核評價設計

表1

圖5 教學實施過程

3 特色創新

3.1 堅持虛實結合,營造職場情境

針對電力系統帶電作業危險性高,電氣設備結構復雜、價格昂貴、不適合頻繁操作等特點,充分運用信息技術,借助視頻、動畫以及虛擬仿真等學習資源,有效解決“看不見、進不去、難在現”等教學難題。

按照企業現場建設生產性實訓基地,為學生營造職場情境,練就實用技能,切實體會工作的意義和工作的過程,樹立職業自信,熱愛本職工作,樹立積極的勞動觀念。

3.2 設定角色分工,強化責任意識

為配合教學實施、達到良好的教學效果,營造仿真的工作場景,對學生進行了適當分組。角色扮演的分組形式具有學習、勞動融合一體的特點,增強了學生的責任感,對提高教學效果也起到了很大的促進作用。每次工作任務結束都要求學生整理好工作器具,維護好工作環境,實行個人責任、小組責任、班級責任劃分,并依據標準打分,作為過程性考核的一部分計入總成績。這些措施使學生的責任意識、勞動意識明顯提高。

此外,根據課前預習測試結果及先修課程中學生的表現,針對程度不同的學生進行合理分組,程度較弱的分成一組,教師提供更多的支持;程度較強的分成一組,充分發揮學生的主動性。這樣做體現了因材施教的思想,達到了讓弱者變強、強者更強的目的。

3.3 嚴守標準規范,弘揚工匠精神

引入與企業工作現場一致的標準、規范、工器具、工作流程等,縮短了學習與真實工作的距離,起到了學以致用的作用以及培養學生嚴謹的工作態度的目的。現場的演練增強了學生對真實工作的理解,加深了對勞動即工作、工作即勞動的感受,獲得了勞動幸福感。

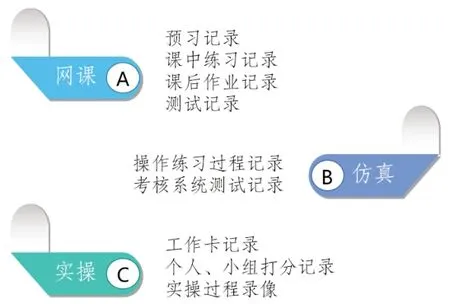

3.4 全過程信息采集,教學效果可評可測

采用多種手段實現教學過程的全過程信息采集,采集信息結果用于學生成績評定、教學效果評價及改進,實現了使用先進適用的手段全面考核學生的目的,促進了教學水平的提高。

圖6 全過程信息采集