民事裁判已決事實預決效力之階梯式重構

謝彩鳳

(中國社會科學院大學法學院 北京 102488)

已決文書是重要的訴訟證據(jù),對案件審理具有很大的影響力。面對已決文書,法官會變得更為謹慎,一般都會盡量作出與前訴裁判不相抵牾的裁判。實踐中對已決事實預決力的模糊擴大化的處理,并不恰當。有必要做進一步精細化的區(qū)分,對已決事實作出分程序、分類型、分層次的差異化判定。鑒于民事、刑事、行政裁判性質不同,證明標準不同,對后訴民事裁判的影響也存在差異[1],本文集中討論民事裁判已決事實對后訴民事案件審理的影響。

一、確定裁判確認事實在后案適用中的司法困境

(一)案例1:調解書對后訴的影響

某分家析產案件,陳某(女)與張甲(男)原系夫妻,1985 年結婚,2005 年離婚,離婚協(xié)議記載二人婚后無夫妻共同財產。婚姻關系存續(xù)期間,陳某與丈夫、公婆共同居住生活在某農村宅院內,該院集體土地使用權證書登記的權利人系張甲之父張乙。婚姻關系存續(xù)期間宅院進行過翻建和新建。2020 年,該宅院因城市建設拆遷,張乙領取了全部拆遷款。2021 年,陳某以分家析產為由起訴前夫和前夫父母,要求確認宅院內有其份額,并提交前夫張甲和前夫父母2019 年達成的一份調解書作為證據(jù),調解書內容為確認宅院內5 間正房歸張甲所有,以此證明該房屋既然屬于張甲,就屬于夫妻共同財產,陳某有權分割。張甲、張乙等辯稱該調解書系為了給張甲分戶所立,因為根據(jù)農村戶籍政策,必須名下有房才能分戶,實際上房屋沒有張甲的份額。

問題:前訴調解書系當事人為達到某訴外目的行使訴訟處分權后形成,并未就實體事實進行過實質性攻擊防御,對后訴應否具有預決力?

(二)案例2:缺席判決對后訴的影響

2005 年,A 公司在上海起訴B 公司及其股東之一C 公司,要求B 公司支付欠款,C 公司在出資不到位范圍內承擔連帶責任,A 公司提交了B 公司驗資期間的銀行對賬單,顯示B 公司在驗資期間曾將500 萬元轉出,C 公司認為已經足額出資。該案由于公告送達、調查取證等原因,第二次庭審定于2007 年9 月。2006 年,C 公司在山東起訴B公司,要求確認對B 公司的出資已到位。2007 年1月,山東法院作出判決確認C 公司對B 公司的出資已經到位,該判決已生效[2]。

問題:山東法院判決先生效成為已決裁判,確認了C 公司出資到位的事實。后訴法院是否應當依據(jù)該判決認定C 公司已經出資到位?

(三)案例3:前訴非主要事實對后訴的影響

楊某(女,78 歲)系被告白某生之母、白小某之奶奶。2021 年,楊某起訴要求確認以楊某名義購買的回遷房(未取得產權登記證書)歸楊某所有,并要求分割拆遷款20 萬元。二被告拿出一份2012年民事判決書,辯稱在該案中楊某已將拆遷房屋贈予白小某,現(xiàn)有回遷房和拆遷款沒有楊某的份額。該判決書載明:“訴訟中,本院詢問了白小某,其表示涉訴宅院內的房屋已經由三被告贈予白小某,原告、被告均對此表示認可。”2012 年案件系房屋租賃合同糾紛,原告王某與楊某之夫(白某田)簽訂《租賃合同》,約定白某田將宅院出租給王某,租期10 年,租賃期間王某對宅院進行了翻修和改建,2011 年12 月宅院拆遷。2010 年,白某田去世。王某起訴白某田的全部繼承人(妻子楊某、兒子白某生、女兒白某英),要求支付房屋補償款13 萬余元。該案中,楊某本人并未出庭,三被告共同委托了代理律師。本次訴訟中,楊某否認將房屋贈予白小某,辯稱前訴楊某未出庭,代理人也是其子白某生安排的。

問題:前訴系房屋租賃合同糾紛,爭議焦點在于承租人是否存在翻建房屋的行為及應否獲得補償款,楊某自認將房屋贈予白小某的事實并非主要事實,但在后訴中,楊某是否將房屋贈予白小某成為關鍵事實。前訴判決書中的非主要事實,能否對后訴產生預決力?

(四)案例4:前訴自認事實對后訴的影響

建黎公司承包了國測集團某工程,其中門窗部分建黎公司與順水公司簽訂了合同(合同未明確是施工或承攬)。后建黎公司拖欠順水公司工程款,順水公司將建黎公司和國測集團共同訴至法院。審理中,順水公司、建黎公司均稱雙方系承攬,順水公司只負責將玻璃送至指定地點就完成合同義務,安裝由建黎公司自己的工程隊完成。國測集團在庭審中稱不清楚雙方是承攬還是分包,法庭辯論終結后卻書面辯稱雙方系違法分包。一審法院確定順水公司與建黎公司為承攬關系,判決建黎公司支付順水工程款800 余萬元,駁回了順水公司的其他訴求。一審判決作出后,國測集團認為一審法院認定順水公司與建黎公司是承攬關系屬于事實認定錯誤,上訴要求認定二者系違法分包。二審法院經過審理后駁回上訴,維持原判。國測集團未被判決承擔責任卻積極上訴的根本原因在于,國測集團與建黎公司之間存在工程款爭議且已起訴,國測集團想借確認建黎公司與順水公司存在違法分包的事實,達到在后訴中確認建黎公司存在違約行為,進而主張違約責任的效果。

問題:前訴中A 與B 自認雙方為承攬關系,符合雙方利益的最大化原則。國測集團并非主要訴訟參與方,未充分進行攻擊防御。前訴A 與B 自認的法律關系在后訴中C 與B 的糾紛中卻具有重要影響,后訴法官應如何判定這種影響力更為合理?

小結:要回答好上述問題,必須了解已決事實對后訴究竟具有何種法律效力,弄清楚內在的法律機理,進而作出有針對性的分析。

二、理論探析:已決事實預決力的正當性及批判

學界通說認為,判決主文對于后訴具有既判力。已決事實對于后訴具有預決力,是指已確認事實對涉及該事實的后訴法院、當事人的拘束力,即在涉及已確認事實的后訴中,對于已確認事實,當事人是否需要舉證證明、法院能否直接認定以及是否需做一致認定的問題[3]36-38。

對于前訴裁判文書確認的事實(已決事實)對后訴的影響力,學界存在爭議。第一種觀點認為這是一種有區(qū)別于既判力的預決效力[4],有的認為這是類似于既判力的一種法律效力,后訴當事人不得對前訴已決事實再行爭議,如果允許推翻,則沒有預決力[5]。有的認為已決事實僅具事實證明效或者“事實效力”。所謂“事實效力”,不是指判決自身的法律效力,而是判決中對事實的認定對后訴的影響或作用,這是一種非強制性的規(guī)范作用,更具體而言,是指前訴判決確認事實在后訴中具有一種證明效力,具有類似證據(jù)的作用,對后訴法官在事實認定時產生影響法官自由心證的作用[6-7]。第二種觀點認為,已決事實對后訴具有“事實效力”,主流觀點和最高人民法院均認為這是一種預決力[8]154-155。有學者進一步區(qū)分,不允許反證的已決事實享有絕對預決力,允許反證的享有相對預決力[1]。其實,上述各種觀點的爭議本質在于,已決事實對后訴的效力應否是法定的,或者說法律是否應當賦予已決事實確定的效力或者拘束力。本文無意于基礎理論紛爭,為了論述方便,統(tǒng)一描述為“預決力”。

(一)已決事實預決效力的理論正當性

1.維護裁判權威和統(tǒng)一性

民眾的樸素認知是“同案同判”,對于相同事實應當有相同的認定。如果否認已決事實的預決效力,允許后訴當事人再行爭執(zhí),法院重新審理后很有可能法院會作出與前訴判決不一樣的事實認定,這樣會引起裁判的矛盾,對法院判決的質疑,不利于維護司法的權威、法的安定,也不易被社會公眾所接受[8]155。

2.爭點禁反言

英美法有“爭點禁反言”(Issue Preclusion)規(guī)則,也被稱為間接禁反言(Collateral Estoppel):“當某一爭點或法律已經實際審理并被終局性的或有效的判決所確定,且該確定對于而言判決是必要的,那么,該確定在接下來雙方的訴訟中,具有終局性效力,無論是否基于同樣的訴求。”[9]

3.爭點效理論

日本民事訴訟法的爭點效規(guī)則借鑒了英美法,如果在前訴中雙方當事人已經作為主要爭點予以爭執(zhí),法院也對此作出了判斷,當同一爭點出現(xiàn)在后訴中時,后訴當事人不得提出違反前訴判斷的主張及舉證,后訴法院也不得作出與前訴相矛盾的判斷,這種前訴爭點判斷的通用力,就是爭點效[10]。

4.客觀真實說

該理論認為,生效裁判所確認的事實是客觀真實的,后訴法院審理案件時涉及已決事實必須以已決事實作為基礎,不得作出不同認定,前訴法院的這一認定對后訴法院具有拘束力,如果前訴判決不具有這種效力,就會喪失作為教育和社會政治功能的社會主義審判文件的意義,不能促進社會主義法制和法律秩序的鞏固[11]。

5.訴訟經濟原則

“預決事實之所以具有預決的效力,主要原因在是該預決事實已經為正當證明程序所證實。”[12]既然已決事實的真實性得到了法院的權威確認,在后訴中無須重新進行認定,這樣有利于節(jié)約司法資源,提高辦案效率[13],在訴訟爆炸、案多人少的當下,尤具現(xiàn)實意義。

(二)現(xiàn)實:遵循已決事實更加符合法官的裁判行為邏輯

從后訴法官個體的裁判行為邏輯分析,遵循已決事實,更加“高效”“安全”[14]。第一,已決事實已經生效,尤其是經過二審法院審理過的事實,已經經過程序考驗,后訴法官沒有動力再行啟動調查程序。第二,社會公眾對于“同案同判”有強烈的追求。在人民群眾樸素的認知里,看同案是否同判,最簡單直接的辦法就是比較兩份判決書對同一事實的認定在文字上是否相同,如果不同就是“不同判”,就會認定法院或者法官“有問題”。當下,法院的判決面臨公眾的全方位監(jiān)督,尤其是重大敏感案件,更是面臨強大的社會輿論壓力,法官個體甚至法院根本沒有動力去作出與已決事實不同的認定。第三,法官工作面臨非常嚴苛的考核評判,尤其是對發(fā)改案件的考核。相比遵循已決事實判決,不遵循已決事實判決,案件被二審發(fā)改的概率會顯著增加,因為二審法官也會有相同的顧慮。如果案件被發(fā)改,在本院的案件評查程序中,法官必須書寫報告,自證其理由,如果理由得不到認可,就會被認定為“錯案”,影響工資晉升等。對于法官而言,不遵循“已決事實”,將面臨更加復雜、艱難的論證說理工作,且極大可能費力不討好。由此,“遵循已決事實”就很自然地成為法官更加安全可靠的路徑選擇。

(三)預決效力的理論批判

1.有違正當程序保障原則

根據(jù)民事訴訟法的程序保障原則,法院對事實的認定必須是當事人之間攻擊防御形成的結果。后訴當事人并未參與前訴案件的審理或者雖然參與了但并沒有機會對案件事實證據(jù)充分發(fā)表意見的機會(如第三人、非主要被告、缺席審理、存在調解自認等情形),在此基礎上確認的事實,不應當對后訴具有預決力。

2. 前訴判決確認事實不一定是后訴爭議的主要事實

已決事實包括主要事實、次要事實、輔助事實等,如果某事實在前訴中并非爭議的主要事實,卻是后訴中的主要事實,如果賦予該類事實以預決力,會刺激當事人過度訴訟,對任何事實問題都不遺余力,不利于糾紛的快速化解。

3. 已決事實不應對前訴當事人以外的人發(fā)生預決力

前訴當事人以外的人,并未參加前訴的舉證質證,未就相關事實進行過爭辯,不應當受到前訴事實的拘束,否則不符合正當程序要求,也難以排除前訴當事人惡意串通損害第三人的利益,因此根據(jù)權、責、義一致原則及公平、公正原則,前訴事實不應當前訴以外的當事人產生預決力[7]。

4.不符合獨立審判、法官自由心證原則

人民法院獨立審判是一項憲法原則,獨立審判的核心是指向法官獨立斷案。已決事實產生的類型很多,既包括當事人自認的事實,客觀證據(jù)證明的事實,也包括法官依據(jù)證據(jù)規(guī)則、法律邏輯、個人經驗等推定得出的事實。如果以前訴案件法官的自由心證、前訴當事人的處分行為約束后訴法官的思考和審判,不符合獨立審判和法官自由心證原則。

(四)立法趨勢:逐步限縮已決事實預決力的范圍

我國將已決事實的預決效力問題放在證據(jù)規(guī)則中予以規(guī)制,將已決事實確定為免證事實、經歷了一個漫長的立法修法過程。最高人民法院1992年發(fā)布的《關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法意見〉》(以下簡稱民訴意見)第75 條首次明確規(guī)定,已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確定的事實,當事人無須舉證。該規(guī)定賦予了已決事實“絕對預決力”,不允許當事人提出反證。

2001 年最高人民法院發(fā)布的《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》(以下簡稱2001 年《證據(jù)規(guī)定》)第9 條規(guī)定,已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認的事實,當事人無須舉證,當事人有相反證據(jù)足以推翻的除外。該規(guī)定將已決事實的“絕對預決力”修正為“相對預決力”,已決事實的效力有所限縮。

《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的解釋》第93 條規(guī)定與2001年《證據(jù)規(guī)定》內容一致。2019 年最高人民法院修訂了《證據(jù)規(guī)定》,將免證事實規(guī)定在第10 條,進一步限縮了已決事實的范圍,在“事實”二字上加了“基本”二字,只有“基本事實”才能對后訴產生預決力。何謂基本事實?最高院解釋為,確定當事人主體資格、案件性質、民事權利義務等對原判決、裁定的結果有實質性影響的事實[8]156。“基本事實”概念的提出,吸收了學界對傳統(tǒng)預決力制度的批判,進一步限制了預決事實的范圍,使得預決事實局限于“基本事實”,遏制了實踐中將前訴判決認定的任何事實都認為是“免證事實”的錯誤做法。

小結:隨著理論研究的步步深入,立法者已意識到應當限制預決力的范圍和作用大小,但是受制度慣性和歷史傳統(tǒng)影響,短時間內無法徹底更改現(xiàn)有制度,為了平衡各方當事人利益和訴訟經濟,應當重視批判的聲音,吸收其中的合理意見,不斷完善現(xiàn)有制度。

三、規(guī)范重塑:預決力的“階梯式”認定構造

根據(jù)學界通說,已決事實或已確認事實發(fā)生預決力必須符合相應條件。第一,符合程序保障原則。依據(jù)該原則,法院認定的事實必須是當事人攻擊防御形成的結果,如果當事人對事實沒有進行攻擊防御或者沒有機會做攻擊防御,這樣的事實不能對后訴產生預決力。第二,已決事實必須是前訴判決的主要事實,是作出最終裁判的必需事實。第三,已確認事實必須與后訴事實同一,只有前后兩訴事實完全相同,才能產生預決力。如果不同,應當允許后訴當事人進行重新質證和辯論[3]36-37。

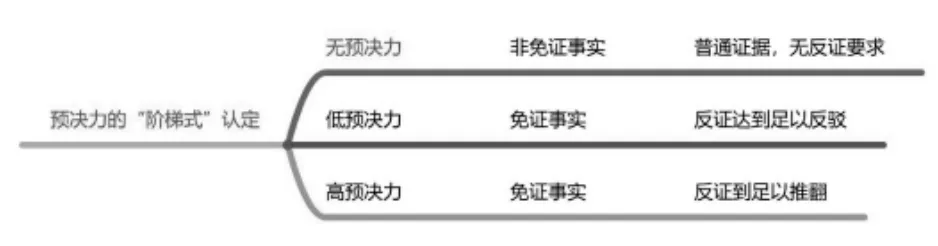

據(jù)此,在平衡訴訟經濟、程序保障、維護裁判統(tǒng)一等重要價值取向的基礎上,可以構建一套事實有分類、程序有分層、效力有分級的預決力“階梯式”認定構造。具言之,并非全部已決事實均具有預決力,有些事實即便已決,也不具有預決力;不同種類的預決事實應當具有不同強度的預決力,預決力的大小與反證要求之間應當呈現(xiàn)正相關關系,即預決力越強,對反證的要求越高;預決力越弱,對反證的要求也越低,沒有預決力,則不需要反證。根據(jù)具體情況,可以將預決力分為三個層次:無預決力、低預決力、高預決力。無預決力的事實,不能成為免證事實,只能成為一般的證據(jù),適用通常的證據(jù)規(guī)則。低預決力的事實,可以成為反證事實,但對反證的要求無須達到足以推翻已決事實的程度,只需達到足以反駁的程度即可。高預決力的事實,可以成為反證事實,反證必須達到足以推翻的程度。可稱其為預決力的“階梯式”認定規(guī)則(見圖1)。

圖1 預決力的“階梯式”認定

(一)限于普通程序作出的生效判決書確認的事實具有預決力

《證據(jù)規(guī)定》第10 條使用了“裁判”二字,未明確裁判的類型。裁判包括裁定書、判決書、調解書,法院真正做事實認定的文書類型只有判決書。有學者認為,不予受理裁定、管轄異議裁定、駁回起訴裁定中針對欠缺的訴訟要件具有預決力[1]。筆者認為,雖然這三類裁定可能會涉及部分事實,如住所地的認定、主體資格是否適格等,訴辯雙方通常未展開充分的攻擊防御,不應當認為具有預決力。調解書是雙方為了和平解決糾紛行使處分權的結果,法院也不會就事實做實質認定。由于立法上未明確裁判文書的類型,導致司法實務中裁定書和調解書也被認為具有預決效力,這顯然與法理相悖。即使是判決書也應進一步區(qū)分。依照特別程序作出的判決書,如選民資格案件,確認公民無民事行為能力的案件,判決主文會明確載明公民有無選民資格或者行為能力,既判力理論完全可以使得該結論具有無可爭議性,無須借助預決力理論。其他如宣告公民失蹤/死亡,除權判決,法律允許法院依據(jù)新的事實做出新判決,撤銷原判決,因此不宜認定該類文書記載的事實具有預決力。對于支付令,有學者認為其中債權債務的確認對后訴具有預決力[1]。筆者認為,支付令載明的債權債務關系未經訴辯雙方的攻擊防御,仍不宜賦予其預決力。綜上,僅法院適用普通程序審理后判決書認定的事實才能納入預決力范疇,排除了裁定書、調解書、依特別程序作出的判決、支付令等文書。

對于前述案例1,前訴當事人達成的調解書載明的內容,并未經訴訟當事人充分的攻擊防御,且可能并非客觀事實,在后訴中不應具有預決力。

(二)預決力客觀范圍的“階梯式”認定

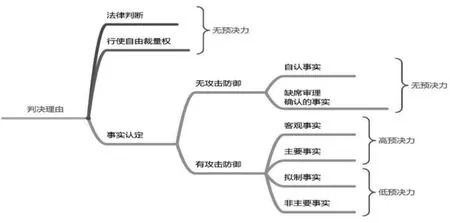

1.區(qū)分事實與理由

判決書包括對事實的認定、證據(jù)的采信、法律規(guī)則的闡述、法官自由裁量權的運用。判決理由是法官在事實認定的基礎上,結合法律規(guī)定作出的法律判斷。有時,難以區(qū)分事實判斷與法律判斷。事實的確認由證據(jù)制度主導,以追求精確性為主要目標,法律的運用則是對已經查明的事實評價[14]。已決事實的范圍應當僅包括事實認定,而不應當包括判決理由,因為判決理由并不具有唯一性,主觀波動性較大,尤其是在主觀過錯、過錯比例、損失大小等這類非客觀問題的確認上,不同法官的差異會較大,不同案件也存在差異,如果將判決理由中的證據(jù)采信、法律規(guī)則判斷也認為具有預決力,將導致預決效力過度擴大,有違程序公正、妨礙法官獨立審判和自由心證。筆者認為,前訴判決的判決理由可以作為后訴的參考標準,應當允許后訴當事人進行辯論,允許法官根據(jù)個案實際情況進行自由裁量,而不是機械地遵循前訴的判決理由。至于不同類型的事實,如何判斷其有無預決力、預決力的大小,見下文闡述。

2.不同類型的事實與預決力

(1)自認事實

自認事實,系當事人行使該等處分權后形成的結果,說明雙方無爭議,無須成為證明對象。自認事實必須作為法官的判決根據(jù),是辯論主義的基本內涵。當事人自認的原因復雜,可能并非客觀事實。如在某農村建房施工合同糾紛中,被告系房主,主張房屋長度14 米,寬度20 米,被告認為寬度是20.5 米,如果雙方無法協(xié)商一致,就需要去現(xiàn)場測量以確認房屋面積,被告為了快速審理本案,于是同意按照20 米計算,雙方通過自認的方式快速達成一致,但這并不等于客觀事實。在后訴的審理中,比如房主重新了找了新的包工頭建房,嗣后雙方發(fā)生爭議訴至法院,關于房屋面積的前訴自認顯然不能對后訴產生預決力。

回到案例4,順水公司與建黎公司通過自認確認雙方系承攬關系,不能因此具有預決力,不應當在發(fā)包方國測集團與承包方建黎公司的建設工程施工合同糾紛中對發(fā)包方產生約束力,該事實也不具有免證效力,國測集團不應當負有反證責任。換句話說,在前訴中順水公司與建黎公司的自認,其法律效力在后訴中依然只能同樣被評價為自認事實,是一種法律效力的“平移”,而不應當因為該自認被寫在了判決書中就產生了“鍍金”效果而飛躍為難以被推翻的“免證事實”。

(2)缺席審理確認的事實

缺席判決是在當事人缺席庭審,視為放棄舉證質證條件下作出的判決,案件事實并未經過訴訟兩造的爭議和辯論,法院為避免訴訟無限期拖延,僅憑單方陳述和一方證據(jù)所作出的不得已的判決[15]。已決事實之所以具有預決力,其正當性基礎就是其真實性經過訴訟兩造的辯論和法院的審理,不再有重新爭辯的價值,而缺席審理缺失爭辯環(huán)節(jié),因此缺席判決書確定的事實不應對后訴產生預決力。

在前述案例2 中,C 起訴B 公司的案件,由于B 公司并未參加訴訟,認定C 公司足額出資的事實是在缺席判決的基礎上得出的,不應當對在A起訴B 和C 公司的案件中具有預決力。

(3)客觀事實與擬制事實

從事實的性質上可以區(qū)分為客觀事實或自然事實,法律擬制事實或推定事實。客觀事實是指那些可以為客觀證據(jù)所證明的事實,比如當事人的身份、結婚離婚信息、不動產權屬、房屋質量問題等可為客觀載體證明的事實。法律擬制事實是指法官在現(xiàn)有事實基礎上,依據(jù)運用法律規(guī)則、證明規(guī)則、自由心證等推導認定的事實,很可能與客觀事實不符,但為了及時解決糾紛定分止爭而必須所做出的擬制推定。擬制事實受到法官個體素質、當事人舉證質證能力、證明規(guī)則等因素影響,波動性較大,不同的法官可能會作出不同的認定。因此,客觀事實應當具有預決力,而擬制事實則不應當具有預決力,僅具有普通的證據(jù)效力。因為不能以前訴案件法官的推定約束后訴法官的推定和自由心證。

(4)主要事實與非主要事實

學者認為,主要事實是指作出裁判的必需事實,無此事實將導致無法作出對應的裁判[3]。非主要事實包括間接事實、輔助事實等。非主要事實是指不能直接導致一定法律效果發(fā)生或不能直接決定特定權利是否成立的事實,只具有輔助推導主要事實存在或真?zhèn)蔚淖饔肹16]83。最高人民法院對主要事實的解釋是:對確定當事人主體資格、案件性質、民事權利義務等對原判決、裁定的結果有實質性影響的事實。這個事實是對學理解釋的具體化。由此,我們可以將非主要事實歸結為對確定當事人主體資格、案件性質、民事權利義務等對原判決、裁定的結果沒有實質性影響的事實。在案件審理中,訴辯雙方的爭議重點在于主要事實、關鍵事實,可能不會注意到次要事實的重要性,也不會投放過多的精力予以爭辯,如果賦予次要事實預決力,就會導致當事人不放過任何一個事實細節(jié),沖淡中心爭點,造成司法資源浪費、程序拖沓,不利于快速高效地審理案件。

筆者認為,如果把案件比作一個由多個同心圓組成的圖形,位于最中心的應當是與訴訟標的最相關的事實,對于確認或否認訴訟標的越重要的事實,距離中心的位置就越近;越不重要的事實,距離中心位置也越遠。相應地,距離中心越近的已決事實預決力越大,距離越遠越沒有預決力。換言之,最重要的事實具有最高級別的預決力,稍次要的事實預決力減弱,無關緊要的事實則變得毫無預決力。以前述案例3 為例,案件的訴訟標的是房屋租賃關系,最重要的事實是是否存在租賃關系,是否存在修建或改建房屋的事實,是否事先約定承租人自行修建的房屋在拆遷時的處理情況,這些事實才是案件的主要事實,才能發(fā)生預決力。房屋出租人親屬內部是否存在房屋贈與系次要事實,且該事實系自認達成,不應當對后訴產生預決力。

綜上,已決事實在客觀方面的認定可總結為下圖(圖 2):

圖2 預決力客觀范圍的“階梯式”認定

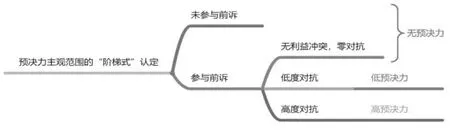

(三)預決力主觀范圍的“階梯式”認定

預決力的主觀范圍,又稱為主體范圍,回答的是什么范圍內的人要受預決力的拘束。《證據(jù)規(guī)定》第10 條并未對主體范圍予以規(guī)定,似乎預決力具有“對世”效果,即約束所有人,這跟大多數(shù)人直觀感覺相符[1]。如前所述,已決事實具有預決效力的前提要件之一是必須符合程序保障原則,如果后訴當事人未曾參加前訴案件的審判,沒有機會攻擊防御,前訴確認事實顯然不應當拘束該后訴當事人。根據(jù)程序公正的一般理論,判決應當對參與程序的當事人發(fā)生拘束力。在英美法國家,傳統(tǒng)上認為只有前后兩訴當事人相同,前訴的事實認定才會對后訴發(fā)生拘束力,這被稱為“交互性原則”[14]。筆者認為,如果前后兩訴當事人相同,訴訟地位相同,且訴訟利益一致,前訴已決主要事實應當對后訴相同的當事人之間具有預決力,以節(jié)省司法資源。如果前后兩訴當事人相同,但訴訟地位不同,則應當具體考慮。比如,前訴中,A 與B 均為被告,且利益指向一致,A 與B 為了完成一致的訴訟任務,A 與B 之間可能會達成某種默契,相互自認某些事實,但后訴中A 與B 互為訴訟相對方,利益相互沖突,在前訴中A 與B 之間自認的事實就不應當對后訴具有預決力。如果前后兩訴當事人相同,但訴訟地位不同,如在前訴為房屋租賃合同糾紛,出租人為原告,承租人為被告,第三人為中介公司,出租人認為承租人提前退租違約,第三人在該訴中作為無獨立請求權第三人,幾乎沒有訴訟利益,也不會投入過多精力用于訴訟。后訴中,原告起訴中介公司,認為中介公司提供的中介服務有瑕疵,此時在前訴中的證據(jù),對后訴中涉及中介公司的證據(jù)應當具有一定預決力,但筆者認為應當是一種較低程度的預決力,應當允許提出反證,且反證的標準達到足以反駁的程度即可,無須達到足以推翻的程度,這是因為前訴中第三人的攻擊防御程度很低,如果賦予完全的預決力,有悖程序保障原則。總之,如果在前訴中,當事人參與程度越高,越積極地投入舉證辯論等攻擊防御活動,前訴事實對其的約束力就越大,也具有更高程度的預決力,見圖3。

圖3 預決力主觀范圍的“階梯式”認定

四、結語:走出單向度的已決事實效力認定

我們早已從一元的客觀真實說走向了更加符合司法認知規(guī)律的法律真實說。已決事實屬于法律真實的范疇,其生產的程序、路徑和方式是多元和多層級的,我們對已決事實效力的認定和再利用也應當是多維和多向度的,應當依據(jù)其產生的來路進行事實有分類、程序有分層、效力有分級的“階梯式”規(guī)范構造。在清晰的規(guī)范指引下,法官才能對已決事實的效力作出更加精準的區(qū)分和判斷。