全景式數學視野下“三角形內角和”的教學與思考

?孫慧敏

【摘 要】本文基于全景式數學教育理念和皮亞杰心理發展理論設計“三角形內角和”的教學,構建了“測量—操作—發現—推理—拓展”的學習路徑,學生在對誤差的質疑中經歷完整的認知過程,逐步從操作走向推理,從形象走向抽象,數學文化與非歐幾何的融入拓展了學生的認知邊界,深化對三角形內角和理解的同時鏈接了未來的學習。

【關鍵詞】三角形內角和 實驗操作 分析推理 非歐幾何 全景式數學教育

“三角形內角和”是北師大版數學四年級下冊的教學內容,教材按照“情景啟動—度量發現—操作驗證—得出結論”這樣的學習路徑進行編排。通過量一量、拼一拼、折一折等操作活動,引導學生用實驗的方法得出“三角形的內角和是180°”的結論。

一般的教學思路是先讓學生測量三角形三個內角的度數并求和,再組織學生通過剪、拼、折等操作活動將三個內角移到一起組成一個平角,得出“三角形內角和是180°”的結論。學生在實際測量過程中經常會碰到量出來的三個內角的和并不是180°的情況,或偏大一點,或偏小一點;還有的學生為確保量的結果是180°而只量兩個角,然后用180°減去兩個角的和,從而求出第三個角的度數。學生用“剪”“撕”的方法時,混淆了原三角形的內角和新生成的角,拼不成平角,還有學生不知道如何把三個內角折成平角。

縱觀整個教學過程,學生雖經歷了動手實踐、合作探究等過程,但他們的活動始終在結論范圍內,整個過程少了一些應具備的數學理性思考。

一、基于全景式教育理論和皮亞杰心理理論的教學思考

全景式數學教育認為:“學習是從孩子該開始、想開始的地方開始。”實際上,在教學之前,很多學生已經知道三角形內角和是180°,卻是“知其然不知其所以然”。

實際教學時,當學生量出來的三個內角和不是180°時,我們會告訴學生,測量有誤差。其實,學生也會產生質疑,測量會有誤差,難道拼、折等活動過程中就沒有誤差嗎?如果有誤差,怎么能確認拼接起來的就是真正的“平角”呢?如果不能確認拼出的是平角,那么這個180°是如何認定的呢?

任何操作都無法完全避免誤差,學生在量、拼、折的操作活動中“憑借自己的眼睛”得出的結論只能說明三角形內角和是180°的可能性最大,要想嚴謹、規范地證明結論,則需要用到有關的幾何定理,而這超出了小學階段的學習范疇。

在全景式數學教育課堂中要想做到既讓學生“知其然”,又讓學生“知其所以然”,需要重新思考以下問題:怎樣的操作活動能讓學生心服口服?對于小學生來說,有沒有辦法從數學的角度來驗證?如何設計教學才能做到形象與抽象、直觀與理性有機融合呢?整個教學過程能給學生的思考力帶來哪些增量?

瑞士心理學家皮亞杰指出,每一個結構都是心理發生的結果,而心理發生就是從一個較初級的結構過渡到一個不那么初級的(或復雜的)結構。他強調,認知的獲得必須用一個將結構主義和構建主義緊密結合起來的理論來說明。可見,在皮亞杰看來,心理發展是在主客體相互作用的基礎上,通過主體不斷構建心理結構而實現的。因此,在教育活動中必須努力促進學生逐步形成“心理結構導致學習活動,學習活動使心理結構得到發展”的永無止境的互惠循環關系,從而使個體的心理結構不斷地發展,并逐步達到成熟的水平。

以上述理論為依據重新設計三角形內角和的教學,構建了“測量—操作—發現—推理—拓展”的認知歷程和思考過程,讓學習逐步從操作走向推理,從形象走向抽象,培養學生的幾何直觀能力,為后續學習證明奠定基礎,深化對數學知識的理解。

二、基于全景式教育理念和認知科學的教學實踐路徑

(一)動手操作不斷激發學生思考發現

蘇霍姆林斯基說:“運用直觀的手段,絕不是為了整節課抓住學生的注意力不放,而是為了在教學的某一階段上使兒童擺脫形象,在思維上過渡到概括性的真理和規律上去。”從哲學視角觀察,探索三角形內角和是意義復原的過程,從多角度、多向度理解三角形內角和與180°的結構聯系;從知識結構視角觀察,這是學生經歷溝通對話、相互融合之后的一種“獲得”,是外在數學結構在學生個體心理上的投射。

在教學中,學生經歷了四次操作。第一次是測量求和,第二次是拼平角,兩次操作之后還是不能確定三角形的內角和是180°,學生會產生這樣的疑問:我的操作和已有結論為什么不一樣?學生思維“卡殼”后,在教師的提示下學生進行第三次操作“轉筆實驗”,建立內角和與180°的內在聯系。第四次操作引導學生想象,并引入極限思想。經歷這四次操作,學生的思維被激活,從形象逐漸發展到抽象,在此過程中積極、主動地建構良好的認知結構。正因為學生的大腦中產生了“問題”,學生才會循著線索不斷思考,不斷深入,并廣泛聯結,從而達到融會貫通的程度。

活動1:量一量

(1)測量內角,求和并記錄。

學生分小組活動,并完成書本上的記錄單,在此過程中強調數據要真實。

(2)小組匯報交流測量結果。

思考:通過測量,你們發現了什么?為什么會出現179°、182°……呢?憑借我們測量的結果,你們能確定三角形的內角和是180°嗎?

教師小結:量角過程中確實會有誤差,但從測量的數據能看出三角形的內角和非常接近180°。有沒有更好的辦法來驗證三角形的內角和是180°呢?

【設計說明:通過讓學生親自動手測量不同三角形三個內角并計算內角和,學生能感受到測量過程中誤差的真實存在,并由此引發思考“三角形的內角和是180°”這個結論通過測量無法得出,還有沒有更合理的方法?從而培養學生實事求是、誠實嚴謹的實驗態度。】

活動2: 拼一拼,折一折

(1)學生用剪或撕的方法將一個銳角三角形的三個內角拼成一個平角,然后完成直角三角形和鈍角三角形三個內角拼成一個平角的撕拼過程。

(2)學生用折的方法將一個銳角三角形的三個內角拼成一個平角,然后完成直角三角形和鈍角三角形三個內角折成平角的過程。

思考:在剪、撕、折的過程中,你們發現了什么?它們與測量求和法有什么聯系?

教師小結:剛才我們用的幾種方法都屬于操作實驗驗證,只要是操作,就不可避免一個問題——產生誤差。那么,“三角形的內角和是180°”是怎么認定的呢?

【設計說明:本環節中學生動手操作,完善了不同方法驗證三角形內角和的過程,在整個操作過程中誤差仍難以避免,這又促使學生思考:還有沒有更直觀、精準的方法?】

活動3:轉筆演示

學生提前在紙上畫好一個三角形(任意),標出三個內角,準備一支筆。

第一步:把筆放在三角形的一條邊上,記住筆頭和筆尾的朝向。

第二步:以筆尾為中心旋轉∠1的度數。

第三步:以筆頭為中心旋轉∠2的度數。

第四步:以筆尾為中心旋轉∠3的度數。

思考:轉完三個內角后,觀察筆頭和筆尾的朝向,你們發現了什么?

教師小結:這是數學家帕斯卡驗證的方法,在轉筆開始之前,筆頭是朝左,轉了三個角之后,筆頭朝右了,這說明三個角之和是180°。

活動4:想象(極限思想)

出示一個任意三角形,三個內角分別是∠1、∠2、∠3,三個外角分別是∠a、∠b、∠c。從圖中可知∠1+∠a=180°、∠2+∠b=180°、∠3+∠c=180°。這六個角的度數就是180°×3 = 540°。

借助演示文稿動態演示圖形變化,讓三角形不斷變小(形狀不變),邊演示邊讓學生想象。

思考:當三角形越來越小時(形狀不變),直至最后變成一個點,你們能得到三角形的內角和嗎?

教師小結:當三角形變成一個點后,原來的三個外角就組成了一個周角,周角是360°,則消失的三個內角的度數和是180°×3-360°=180°,由此可知三角形內角和是180°。

【設計說明:在操作活動中補充轉筆方法和想象(極限思想)方法,是對小學階段實驗幾何、經驗幾何的提升,讓學生深刻體會從靜態到動態的數學研究方法,使其在直觀操作的基礎上拓寬思路,獲得理性思考的啟迪,培養空間想象能力。】

(二)數學文化引導學生思維向深度發展

歷史是根,文化是土壤,全景數學認為應在數學歷史文化中學習知識和技能,而不是在知識技能中滲透數學史和數學文化。在教學中引入數學家泰勒斯、帕斯卡的故事,學生跨越時空了解了他們解決問題的策略,提升了自身認知的彈性,促進了對知識的融會貫通。事實上,學生了解知識的源頭和其背后的發展史的過程也是其在知識還原過程中理解“三角形內角和是180°”這一結論的過程,而且數學家那種不懈追求的探索精神在激發學生興趣的同時也讓他們感受到了數學極富魅力的一面。

故事:泰勒斯發現三角形內角和

相傳,泰勒斯為了裝修房子,從市場上買來了等邊三角形地磚。當他鋪好地磚欣賞時,發現了一個非常有趣的現象:把六塊同樣的正三角形的頂點置于同一點,結果恰好填滿該點周圍的區域,不重疊也沒有縫隙。這表明大小相同的六個角相加恰好等于360°,從而得出“六個內角之和等于四個直角,三個內角之和等于兩個直角”的結論。有了這一重要發現之后,愛動腦筋的泰勒斯進一步思考:等腰三角形以及更一般的三角形拼起來,是否也有同樣的結果?

思考:六個同樣的等腰三角形可以拼成什么樣呢?六個同樣的普通三角形(三邊都不相等)又可以拼成什么樣子的圖呢?

結論:六個內角之和等于四個直角,三個內角之和等于兩個直角,從而發現“任意三角形三個內角和等于兩直角”,即三角形的內角和是180°。

【設計說明:數學中的概念、定律等都是經過漫長的時間不斷發展而來的,用故事的形式向學生再現數學家泰勒斯發現三角形內角和的過程,其實也是一種推理過程,而且能拉近學生與數學家之間的距離。】

活動5:數學推理

(1)直角三角形的內角和

將一張正方形紙沿對角線剪開,得到兩個完全相同的直角三角形。你能求出一個直角三角形的內角和嗎?如果是長方形紙呢?

小結:正方形或長方形的內角和是360°,那么一個直角三角形的內角和就是180°。

(2)銳角三角形和鈍角三角形的內角和

任意一個三角形,我們可以沿著它的高將它分成兩個直角三角形。

兩個直角三角形的內角和:180°+180°=360°。

一個三角形的內角和:360°-90°-90°=180°。

教師小結:這個方法是數學家帕斯卡發現的,當時他12歲,之后,數學家畢達哥拉斯和歐幾里得相繼給出了證明。學到這里,大家對于“三角形的內角和是180°”應該深信不疑了吧!等你們進入了初中,還會進行嚴格意義上的證明,因為數學定理是要證明的。

【設計說明:學生經歷推理三角形內角和的過程,感悟數學依靠推理獲得正確結論。】

(三)課外拓寬引領學生走向全景認知

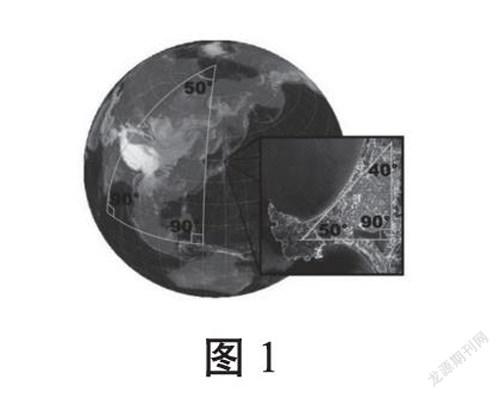

全景式數學教育主張:學習要整體先構,先見“森林”,一開始就給學生一個完整的世界,讓學生盡可能豐富、完整、全面地認識數學,活躍、完整學生的思維。“三角形內角和是180°”是歐幾里得幾何中的一個定理,但在非歐幾何里卻不一定是180°。為了讓學生對知識有一個完整的認知,在本課快結束時適時對學生進行了追問。(1)課件出示地球圖片(如圖1):如果在地球上畫一個三角形,它的內角和還是180°嗎?(2)課件出示馬鞍圖片(如圖2):如果在馬鞍上畫一個三角形,它的內角和還是180°嗎?

通過讓學生展開想象,合情推理,發現與我們本節課所研究的三角形的區別后,引入黎曼幾何和羅氏幾何,拓寬學生的知識面。這樣一個看似簡單的問題,卻將學生帶到了另一個思維層面。整節課學生深度參與,深刻體驗,從形象到抽象,從實驗到推理,全面地研究了三角形的內角和,成就了課堂的精彩。

【設計說明:當學生已經從頭到尾了解了三角形的內角和之后,帶其了解非歐幾何中三角形的內角和,打開視野,形成對三角形內角和的全面認知。】