瓷器款識中的“蛛絲馬跡”

滕海剛

中國古陶器上除了有充滿原始美感的紋樣,還裝飾有諸多文字性質的符號,后漸漸發展為陶文,繼而成為漢字的最早雛形。直到商朝,青銅器上鑄刻的文字有了銘文和款識的概念。

隨著社會經濟、文化的發展,陶瓷燒造技術不斷進步,款識從最初的簡單符號發展為記載器物信息的重要標記,同時也兼具刻寫吉祥用語、詩詞歌賦等功能。而最重要的是,款識為一件器物的斷代和真偽提供了重要依據。

目前已知的銘款可分為紀年款、堂齋款、宮室款、王府款、人名款、吉言款、詩文款、圖案款、供奉款、廣告款、寄托款、仿印款等等。而也有很多器物的款識集多種功能于一身,如一對清康熙三十九年青花福祿壽十八羅漢圖棒槌瓶(圖1),其款識就集供奉款、紀年款及人名款于一身。

此對瓶高49厘米,器型規整,盤口,直頸,頸部起凸弦,筒腹,下有圈足,給人以挺拔、莊重之感,是典型的康熙時期“硬棒槌瓶”。瓶內外體施透明釉,釉面光潔瑩潤,通體紋飾以青花繪畫,口沿用青花幾何紋裝飾,頸部以青花勾勒平涂“福祿壽”三字,寓意美好。

圖1 清康熙青花福祿壽十八羅漢圖棒槌瓶(一對)結海堂美術館藏此瓶口沿用青花幾何紋裝飾,頸部以青花勾勒平涂“福祿壽”三字,寓意美好。

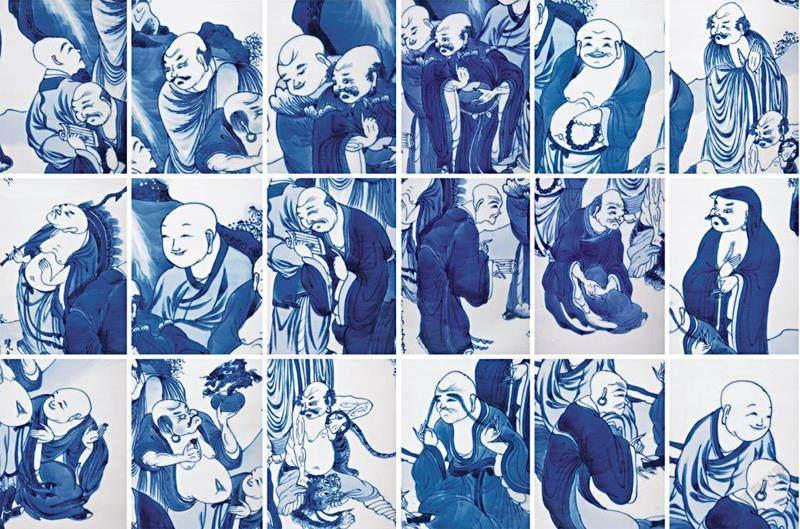

圖2 此瓶所繪十八羅漢眼部畫法各不相同,生動表現出羅漢或喜或嗔的表情,人物眼睛的畫法是鑒定康熙早中期人物紋瓷器的重要依據。

瓶腹部以青花通景繪十八羅漢,每瓶各繪九位羅漢。青花之色妍麗秀雅,富有層次感,分水技法爐火純青,當為康熙朝青花“墨分五色”之典型。窯工以精湛的畫功將羅漢的相貌、神態乃至須發和衣紋都刻畫入微,眾羅漢皆古貌蒼顏、廣袖飄舞,瀟灑自若,整個畫面錯落有致、活靈活現。

康熙朝的青花人物在筆墨上趨于求簡,但卻描繪細致。尤其是眼睛的畫法,簡約而靈動(圖2)。早期人物的眼睛一般是一條線,類似于柳葉眉,后來逐漸出現在線條上畫點作為眼珠,直到中晚期才開始點睛。因此,人物眼睛的畫法是鑒定康熙中早期人物紋瓷器的重要參考依據。此瓶所繪十八羅漢眼部畫法各不相同,包括線描、點睛等,生動表現出羅漢或喜或嗔的表情。

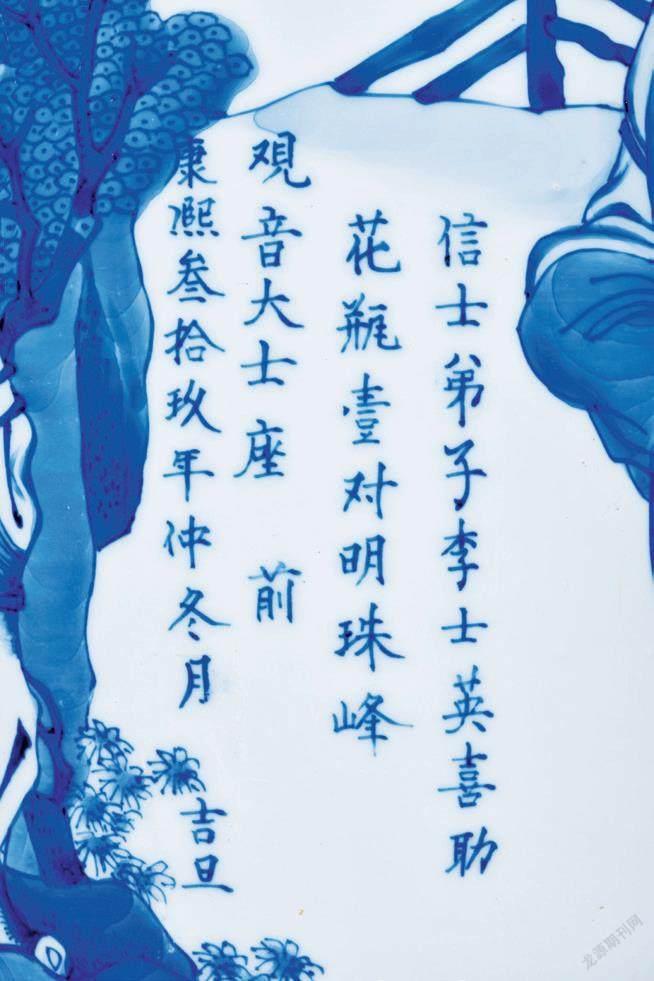

引人注意的是,兩瓶瓶身在各自畫面一隅,以不同格式用青花書寫相同文字:“信士弟子李士英喜助花瓶一對,明珠觀音大士座前。康熙叁拾玖年仲冬月吉旦。”(圖3)由此可知,一位名叫李士英的人在康熙三十九年(1700年)定制了這對棒槌瓶,并供奉于明珠峰觀音大士案前。本品的銘款詳細記載了神靈、信士姓名、供奉時間、供奉地點等內容,非常罕見,讓我們可以更加直觀地了解器物燒造所處時代的藝術風格、民俗習慣等。

圖3 此瓶瓶身各用青花書寫相同款識,詳細記載了神靈、信士姓名、供奉時間、供奉地點等內容。

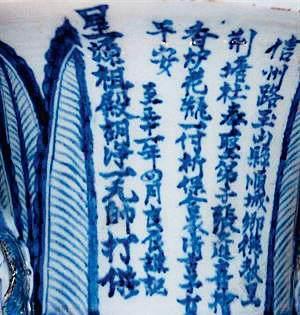

圖4 從元至正十一年青花云龍紋象耳大瓶銘文可知,此瓶是元代一個叫張文進的人在1351年為祈求家庭幸福安康而供奉的。

圖5 明萬歷 白瓷觀音菩薩立像結海堂美術館藏

提起最典型的供奉銘款,就不得不提聞名于世的元至正十一年青花云龍象耳瓶,又稱“大維德瓶”。而從銘文“信州路玉山縣順城鄉德教里荊塘社奉圣弟子張文進喜舍香爐花瓶一付,祈保合家清吉、子女平安,至正十一年四月良辰謹記。星源祖殿胡浄一元帥打供”(圖4)可知,這是元代一個叫張文進的人在至正十一年(1351年),為祈求家庭幸福安康而供奉的。在這對瓶的落款中,包含一個極為重要的年份“至正十一年”,這是中國元朝末期的一個年號,為我們了解當時瓷業發展提供了重要信息。信州路為元代行政區劃,包括江西省東北部上饒市及周邊地區,玉山縣為信州路所領五縣之一,在景德鎮東南約120公里。星源即江西省婺源,在景德鎮正東約85公里,由此可推測景德鎮至少在1351年就已開始生產青花瓷。

除這對棒槌瓶以外,各類造像中也有許多耐人尋味的銘文款識。如明萬歷白瓷觀音菩薩立像(圖5),高90厘米。其底部有供奉銘款“開元寺大明萬歷乙卯年漳州府同安縣東門外東溪鄉信士林石氏百叩”,包含了供奉時間、地點,供奉人姓名及敬拜之語。供奉人“林石氏”顯然是一名女子,古時女子大多有姓無名,嫁入夫家便冠上夫姓,故此女子應本家姓石,夫家姓林。這尊觀音像是她在萬歷乙卯年(1615年)定燒供奉于開元寺的。

明嘉靖至萬歷時期道教盛行,為何還會出現佛造像呢?1572年,年僅10歲的萬歷帝登基,萬歷孝母,其母李太后禮遇高僧、重興佛法,頗受佛教影響。這在晚明崇道之風下,給佛教發展提供了較為寬松的社會環境,也開啟了明末民間禮佛的新局面。

除了供奉銘款,人名銘款也有出現在造像上,通常包括陶瓷作坊主人、匠人名、督陶官員名、訂燒者姓名等種類。譬如清順治十六年文昌君像(圖6),背面書有“本縣琉璃匠喬賜環□□順治十六年三月十五日”,銘文雖有兩字模糊不清,但已能得知紀年、工匠等信息。由此可以推測這是琉璃匠人喬賜環在順治十六年(1659年)所燒造的。這一時期正是山西琉璃的鼎盛期,而在山西的琉璃匠師派系中,又以陽城喬姓最為有名,其人數最多,延續時間最長。恰巧制作此尊文昌像的匠人也姓喬,或許其正是產自山西陽城。

圖7 清宣統 黃地綠彩云龍紋小碗結海堂美術館藏

銘文和款識所包含的信息量相當大,它可以是器物的“出生證明”,也可以是訂燒人的所思所想。它的書寫應是絕對嚴謹的,尤其官窯瓷器在制作上有著嚴格的規定。古代瓷器燒造有專門的匠人負責寫款,極少出錯,匠人們不敢有失。但百密也難免一疏,比如清宣統黃地綠彩云龍紋小碗(圖7),底款竟是“大清宣緒年制”,這樣絕無僅有的錯款瓷器是非常珍貴的。

光緒帝在位33年,期間瓷器產出的數量很大,匠人們久寫光緒年款,已是十分順手,可能到宣統繼位時,因習慣使然而出現了筆誤,故而此件很可能是宣統元年之作。按理說款識出現重大失誤是大不敬的罪名,為何此碗卻得以保留呢?到了宣統時期,封建統治搖搖欲墜,皇室乃至朝廷官員都惶惶不可終日,沒有心思和精力大興文字獄,故而這一錯款的小碗才得以留存于世,在百年之后側面印證了那個時代的風雨飄搖。

銘文款識從側面反映了當時的政治、經濟、文化和社會面貌,具有重要的史學價值。而陶瓷銘文款識又是研究中國物質文化的重要組成部分,為考證歷史、文物、陶瓷工藝以及文化史等方面提供了重要依據。(注:本文作者為結海堂美術館館長)