淺析耕地后備資源調查評價工作

——以某山區村鎮為例

段紅磊

(華北地質勘查局五一九大隊,河北保定 071000)

0 引言

耕地后備資源通常是指在一定的科學技術條件下,通過開發、復墾等措施能夠使其成為耕地的被毀損廢棄地和未被利用的土地,其中包括通過整理已經被劃定的農用地或建設用地能夠增加的部分耕地。耕地后備資源按照來源不同主要分為整理類耕地后備資源、開發類耕地后備資源和復墾類耕地后備資源三類。我國的耕地后備資源按照國家相關技術規定要求采用二級分類,一級分兩類,二級共分九類。一級分類包括可開墾土地和可復墾土地兩類,其中可開墾土地分七個二級地類,分別為其他草地、沿海灘涂、內陸灘涂、沙地、鹽堿地、沼澤地和裸地,主要為未利用地,這些未利用地或為自然形成暫時未被開墾,或因為生產建設、自然災害損毀等原因造成廢棄。可復墾采礦用地主要是土地調查數據庫中被認定為采礦用地的土地,主要包括廢棄的采砂(沙)、采礦、采石場,磚瓦窯,鹽田等的地面生產用地及尾礦堆放地。

1 我國當前耕地后備資源現狀

1.1 我國耕地后備資源的區域分布不均

第一,我國絕大部分耕地后備資源分布在中西部經濟環境較差地區,通過統計包含新疆、甘肅等省份的耕地后備資源面積已接近全國耕地后備資源的1/2,其表現出集中連片的現象。第二,在我國經濟發達的東部地區由于土地的持續開發利用,耕地后備資源持續走低導致最終的耕地后備資源不足全國耕地后備資源的1/5,更有部分省域已經難以實現自區域內的占補平衡。

1.2 耕地后備資源大部分呈零散破碎

根據最新的調查結果:全國零散耕地后備資源面積高達346.472萬 hm2,占據后備資源總面積的64.7%,具體如圖1。零散耕地后備資源占比大且分布廣泛。從GIS圖斑分級上看,后備資源圖斑面積小于20 hm2的占總面積的33%,其中面積小于0.67 hm2的圖斑占總面積的20%。

圖1 耕地后備資源情況

1.3 耕地后備資源利用率受生態因素制約大

通過最新的調查評價結果看,我國耕地后備資源仍以荒草地、鹽堿地、內陸灘涂和裸地為主,耕地后備資源情況如表1。其中,因為地域不同對水土環境的要求不同導致荒草地、鹽堿地和裸地的開發方式也不盡相同。我國南方雨水充沛,限制后備資源利用率的制約因素為土質環境和地形條件。北方土壤肥力夠,限制后備資源利用的制約因素為水資源。對于西北地區土地沙化、水土流失嚴重都是制約其利用的重要因素。

表1 我國耕地后備資源情況表

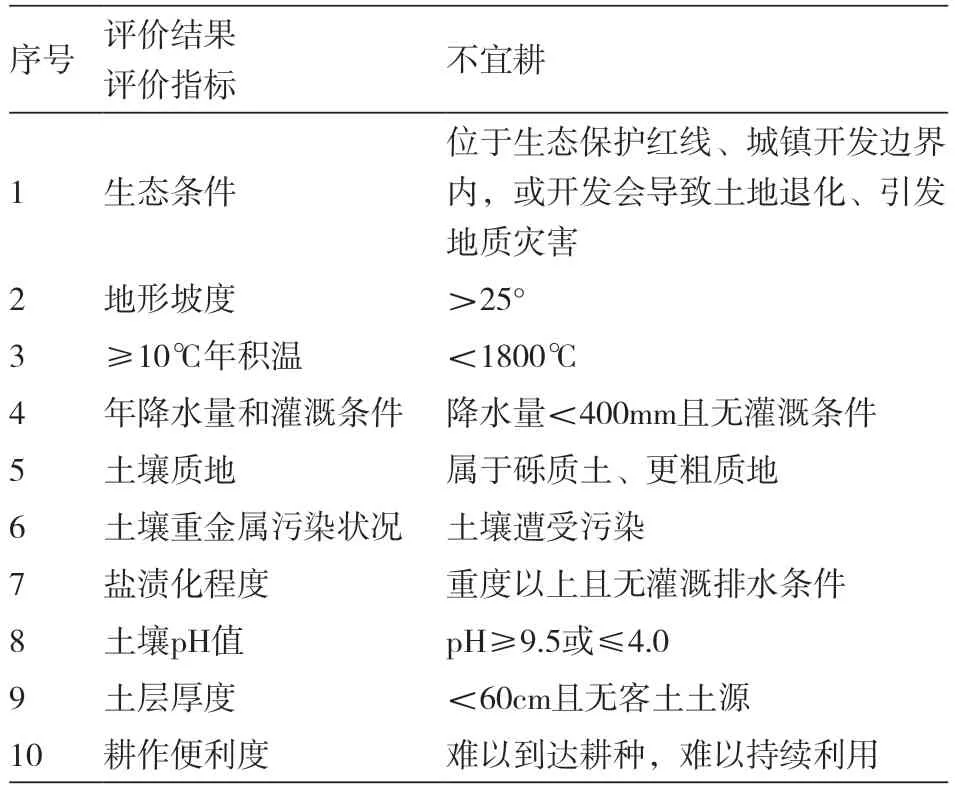

2 調查評價限制因素

根據《全國耕地后備資源調查評價技術方案》開展的最新耕地后備資源調查評價中采用生態條件、年積溫、土壤質地、地形坡度、土壤重金屬污染狀況、年降水量和灌溉條件、鹽漬化程度、土壤pH值、土層厚度、耕作便利度等10項指標進行評價,構建耕地后備資源評價指標體系,且明確規定不宜耕評價指標如表2。

表2 不宜耕評價指標表

3 以太行山脈周邊某鎮為例對部分因素分析

3.1 基本情況

該鎮地處太行山向華北平原過渡傾斜地帶。地形大部分為山區,地勢西高東低。最高峰大于溝嶺,海拔591 m,某鎮屬溫帶季風氣候區,四季分明。春秋干旱多風,夏季炎熱多雨,春季平均氣溫3.2℃,夏季平均氣溫32.2℃,秋季平均氣溫-3.3℃,全年極端最低氣溫-23℃,極端最高氣溫41℃,平均降雨約544 mm。

依據其土地總體規劃表了解到,本文所分析的山區某鎮,全鎮土地總面積13 928.6 hm2。其中,農用地5 656.4 hm2,占土地總面積的40.61%;建設用地1 388.3 hm2,占土地總面積的9.96%;其他土地6 883.8 hm2,占土地總面積的49.4%。

農用地中,耕地2 026.3 hm2,占土地總面積的35.8%;園地255.6 hm2,占總面積的4.5%;林地3 025.2 hm2,占總面積的53.5%;其他農用地349.3 hm2,占總面積的6.2%。

建設用地中,城鎮建設用地面積41.4 hm2,占總面積的3.0%;農村居民點用地面積783.1 hm2,占總面積的56.4%;采礦用地面積250.4hm2,占總面積的18.0%;交通水利用地面積172.7 hm2,占總面積的12.4%,其它建設用地104.8hm2,占總面積的10.1%。

其他土地中,水域面積254.0hm2,占土地總面積的3.7%;自然保留地6 629.9hm2,占土地總面積的96.3%。

3.2 生態條件分析

首先耕地后備資源劃定過程中不得“越位”生態保護紅線,在調查初期嚴格把握生態保護紅線和生態脆弱區的真實信息,耕地后備資源要生態保護為中心,以質量和數量保護為內容,兼具權益保護、文化保護,形成有效的系統的保障體系。其次嚴格控制建設用地審批和建設規模,控制非農建設占用耕地現象,切實保護耕地。通過開展建設用地節約集約評價,充分利用城鎮低效用的再開發等政策,科學編制相關規劃,城鎮開發邊界劃定應考慮到當地實際情況,科學編制區域內城鄉規劃和土地利用總體規劃等相關規劃,合理劃定城市開發邊界,杜絕占用優質耕地,少占用耕地,杜絕“搭車用地”、多報少用等情況。

通過初步判定自然保留地中6629.9hm2中,其中5 936.6hm2在“生態保護紅線”和“城鎮開發邊界”之外,而本研究鎮域雖位于山區附近,但是由于地質結構穩定極小可能發生地震、泥石流等地質災害。因此約5936hm2的自然保留地(本地區不包含需要判讀的鹽堿地)初步可納入耕地后備資源調查的范圍。

3.3 地形坡度分析

在該項任務調查工作規程中判定25度以上坡耕地、河道耕地、湖區耕地、林區耕地、牧區耕地、沙漠化耕地、石漠化耕地、鹽堿耕地等不宜耕范圍。

在對部分合乎生態條件的草地、沙地、裸土地圖斑與該鎮坡度圖進行疊加(運用到ArcGIS),其中得到<2°調查對象約1 484 hm2,2°~6°約600hm2,6°~15°約600hm2,不宜耕種的調查對象約占3252hm2。

4 耕地后備資源評價重點工作分析

4.1 評價指標矢量化

按照矢量數據要求,矢量數據坐標系統采用“2000國家大地坐標系”;矢量數據高程系統采用“1985國家高程基準”;投影方式采用高斯—克呂格投影,3°分帶,根據某縣地理位置,某縣投影坐標采用117°(39度帶)。

4.1.1 矢量數據配準

對于有矢量數據的資料,根據第三次全國國土調查正射影像圖與國土調查數據庫進行匹配,可以直接將矢量數據制作評價指標矢量數據圖層,并導入淶源縣耕地后備資源調查評價數據成果.mdb中。在矢量數據導入之前,需要對矢量數據的坐標系統進行檢查,坐標系是否為2000國家大地坐標系,檢查中央經線是否為117度,檢查數據的準確性。如果坐標系為其他坐標系,需要利用控制點進行坐標系轉換,如果中央經線不一致,需要進行坐標換帶。

1)不同坐標系間的轉換不同坐標系之間的坐標系轉換一般采用四參數法。四參數法坐標系轉換首先需要在目前坐標系中選擇3個以上分布均勻的地物點,并測出其在2000國家大地坐標系下的坐標。然后按照地物點在新舊坐標系統下的坐標,根據最小二乘法原理計算出轉換參數a,b,θ,k,利用轉換參數進行數據的坐標系轉換。

x,y(點在2000國家大地坐標系內的坐標);X,Y(點在目前坐標系內的坐標)θ(目前坐標系縱軸在2000國家大地坐標系內的方位角);a,b(目前坐標系在2 000國家大地坐標系內的縱橫坐標)k(長度比)。

2)同一坐標系下坐標換帶,坐標換帶計算目前廣泛采用的方法是高斯投影坐標正、反算的方法,它適用于任何情況下的換帶計算工作。其工作思路是:首先將某投影帶的已知平面坐標(x1,y1)按高斯投影坐標反算公式求得其大地坐標(B,L);然后根據緯度B和對于所選定的中央子午線的經差l,按高斯投影坐標正算公式求其在選定的投影帶內的平面坐標(x2,y2)。

3)通過專業ArcMap軟件對矢量數據進行檢查,重點檢查數據是否存在拓撲錯誤等情況,存在錯誤需及時與資料提供單位進行工作對接,確保數據的準確性。

4.1.2 紙質材料矢量化

1)收集項目評價指標的紙質分布圖。

2)將紙質分布圖掃描生成電子圖件。

3)柵格數據矢量化。首先以2020年土地變更調查數據和2020年遙感影像為電子底圖,再將分布圖通過AICMAP校正技術疊加在電子底圖上,創建新的矢量圖層,將評價要素指標繪制到矢量圖層上,完成評價要素指標的矢量化,最終得到3度分帶的2000國家大地坐標系,投影類型為高斯克呂格投影,拐點坐標包括帶號的矢量文件。

4.2 數據庫質量檢查

按照國家制定統一的耕地后備資源調查評價數據規范,主要檢查耕地后備資源數據庫的數據完整性、數據規范性和邏輯一致性等,具體包括:

4.2.1 數據完整性檢查

1)成果數據是否完整,并滿足組織目錄和文件的命名要求。

2)成果數據是否能正常打開。

4.2.2 數據規范性檢查

1)空間數據數學基礎、空間要素圖層命名、結構描述、字段內容及取值是否正確,檢查矢量數據的平面坐標系統是否采用“2 000國家大地坐標系”,檢查矢量數據投影方式是否采用“高斯-克呂格投影”檢查矢量數據高程系統是否采用“1985國家高程基準”。

2)空間要素拓撲關系正確性。各要素是否存在線段自相交、碎片以及不規則多邊形、懸掛點或偽節點等拓撲錯誤。

4.2.3 邏輯一致性檢查

1)有關聯關系的屬性內容是否邏輯一致,面積計算是否正確。

2)統計表面積與數據庫匯總面積是否一致,各類統計表內、表間數據邏輯是否一致。

5 結語

耕地后備資源調查評價工作是確保耕地總量動態平衡和我國糧食安全的重要保證措施。只有根據我國目前實際情況,深入了解和摸清當前我國的耕地后備資源情況,才能合理地安排和優化國土資源配置。最后,為合理利用后備資源,做好后備資源調查評價工作,文章在實踐總結和思考的基礎上提出兩點建議,供從業人員和相關學者參考。

第一,謹慎開發,合理利用。從我國宣傳的生態文明建設和可持續發展戰略的層面上,首先要保證調查評價結果的科學性和真實性,了解和得到當前我國新的耕地后備資源整體情況。其次應該遵守因地制宜的開發原則,結合擬定開發的后備資源所處的地理環境、氣候條件和生態環境,做到宜農則農,宜林則林。適宜耕種的地域也應在注重生態保護的前提下進行開墾。

第二,利用科技,動態監管。相關部門增加科技投入,充分利用GIS技術建立耕地后備資源動態監管系統。最終實現土地科技推動土地管理,土地管理帶來經濟回報的科學管理機制。