基于OBE理念的高校“中國地理”課程教學實踐初探

李 瓊,張樂勤

(池州學院 地理與規劃學院,安徽 池州 247000)

2017年10月,教育部在《普通高等學校師范類專業認證實施辦法(暫行)》的通知》中明確提出,師范類專業認證以“學生中心、產出導向、持續改進”為基本理念,即成果導向教育(outcome-based education,OBE)理念。OBE是以學習者為中心、成果導向、持續改進三個要素的合成,已經成為國內當前各類專業認證、專業和課程建設必須遵循的理念。“中國地理”是高等院校地理科學(師范)專業核心能力課程,也是大學與中學地理教學聯系最緊密的專業課程,因此本文探討OBE理念在“中國地理”課程教學中的應用,以期配合完成師范類專業認證,加強師范專業建設,提高師范類人才培養質量。

1 OBE理念內涵及相關研究現狀

OBE理念是1994年美國學者Spady提出,指在教學過程中,根據人才培養需要和學生需求確定預期學習目標,并圍繞此目標開展相關教學活動。近年來,對OBE的討論和應用,已成為國內教育研究者關注的熱點。研究內容主要集中在課堂教學改革、教學模式改革、實踐實習教學改革、人才培養方案優化、人才培養體系或模式改革等。宋紅麗以《地理科學導論》為例,探索了基于OBE理念的課程改革,通過量化計算表明課程目標達成度較好[1];韓艷紅將OBE融入人文地理野外實習教學過程,通過對比分析證實了課程改革優化了實踐教學效果[2];陸藝通過五個OBE評價要素層建立了人文地理與城鄉規劃專業人才培養質量評價指標體系[3]。目前,OBE理念在高校地理專業教學中的應用研究相對較少,而對于地理科學專業教學改革,尤其是師范類專業認證,OBE是必須遵循的理念。

2 課程特點與建設現狀

“中國地理”主要研究中國區域范圍的人地關系地域系統,涉及中國自然地理、社會經濟地理,是中國自然地理、經濟、人文地理的有機整合,具有區域性、綜合性和實踐性[4]。同時,“中國地理”是大學與中學地理教學聯系最緊密的專業課程,且中學階段的“中考”“會考”和“高考”60%以上的考試內容和題型,直接或間接與中國地理相關[5]。作為側重培養中學地理教師的應用型高校,大部分學生畢業后將直接從事中學地理教育。因此,“中國地理”教學效果直接關系到地理科學專業的學生未來的就業問題,意義重大。

近年來,隨著高校地理教育課程體系改革的不斷深化,“中國地理”教學中逐漸面臨諸多挑戰與問題,主要表現在以下幾個方面:(1)大數據時代學生獲取信息渠道多樣化、學習時間碎片化、學習資源碎片化對“中國地理”傳統教學方式的挑戰。(2)“金課”建設背景下,突出“以學生為中心”的教育理念要求轉變以教師傳授為主體的傳統教學方式。(3)高校本科培養方案和教學體系調整的現實要求。以池州學院為例,“中國地理”在地理科學專業中開設學時數從96壓縮至64,課程的課時分配越來越少。(4)“00后”大學生的群體特點對傳統教學方式的挑戰。本科課程教學對學生能力與素質方面提出了更高的要求,而“00后”大學生自主學習意愿下降,缺少實踐能力。

3 基于OBE理念的“中國地理”課程教學設計

OBE理念在課程教學實施過程中主要包括確定預期的學習目標、設計教學活動、學習成效評價、教學效果反饋四個環節(見圖1)。

圖1 OBE理念教學實施環節

3.1 “中國地理”的預期學習目標

OBE理念強調以學生為中心,因此,學習目標的設定要更多地關注學生的特點和需求。通過課程學習,期待學生能在知識、能力、素質三個方面實現全面提升。

(1)知識層面:掌握中國自然地理、中國人文—經濟地理規律;認識中國區域可持續發展的相關問題;學會分析典型區域的人口、資源、環境與發展之間的關系。

(2)能力層面:培養學生獲取、整合、分析地理信息的能力;區域分析能力;區域創新能力;區域實踐能力;地理師范生教學綜合能力。

(3)素質層面:通過“中國地理”課程的學習,激發大學生家國情懷;關心和關注國家的發展,并積極思考中國發展的相關問題,樹立服務國家的意識,最終實現知國、愛國和報國。

3.2 課程教學活動設計

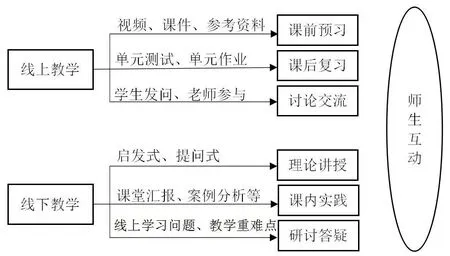

課程教學活動主要從線上、線下教學兩個方面進行設計,線上教學主要從課前預習、課后復習兩方面延伸課程學習的廣度,線下教學主要從理論講授、課內實踐拓展課程學習的深度(見圖2)。

圖2 課程教學活動設計

(1)側重于師生互動的混合式教學

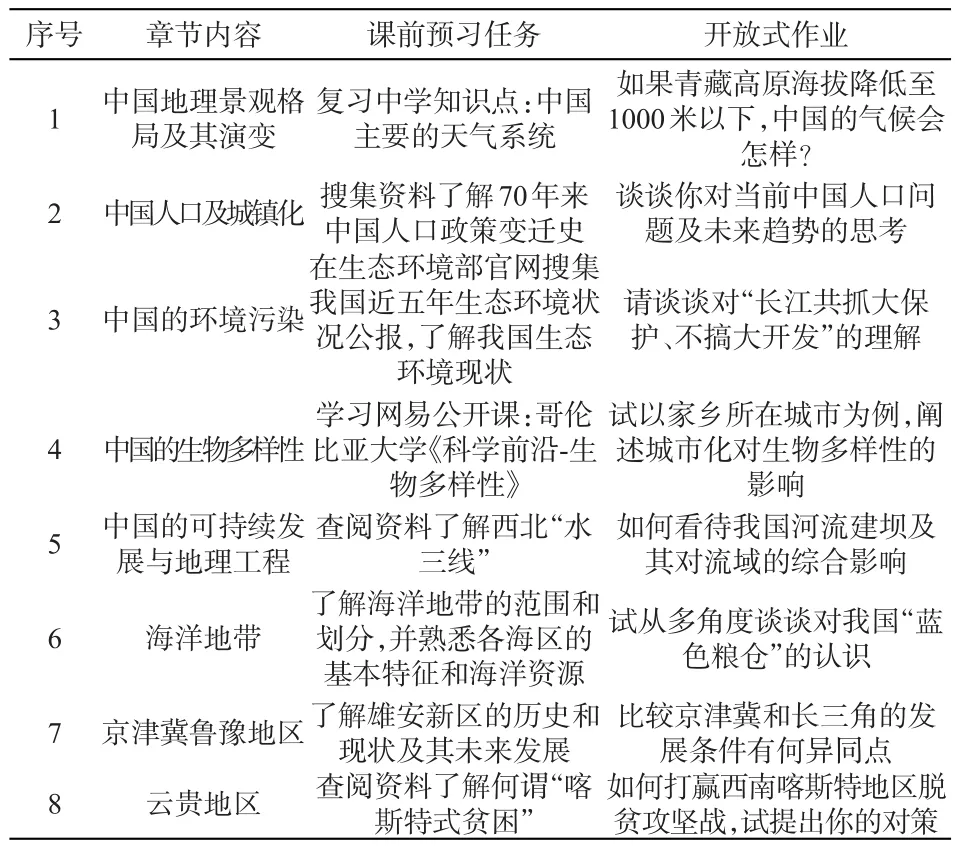

線上教學活動安排,一方面選用中國大學MOOC平臺華東師范大學王列輝老師主講的“中國地理”和國家精品課程北京師范大學王靜愛老師主講的“中國地理”作為自主學習資源,用于學生預習和鞏固。同時,上課前將課件和參考資料上傳至學習通,并設定好班級。在線上學習的過程中,如果有問題可以利用討論區與學生進行討論交流。在每章結束后發布相應的單元測試和單元作業,用于鞏固所學知識,學習成效得到及時反饋。單元測試主要是考核學生對基礎知識點的掌握情況,以客觀題為主。單元作業主要檢查學生對理論知識的運用能力,以開放式問題為主(見表1)。

表1 課前預習任務和開放式作業部分示例

線上教學活動的基礎上開展線下課堂教學,通過課前預習引導,學生帶著問題去線上自主學習,線上不能解決的問題則帶入課堂。“中國地理”知識點豐富且零散,涉及自然地理、人文地理、經濟地理、現代信息技術等方面。通過課堂啟發式、提問式的知識講授使學生在掌握知識點的基礎上,理解知識點之間的聯系,構建知識體系。針對學生在線上預習過程中形成的問題和教學重難點,在課堂上通過師生面對面的交流討論答疑解決。因此,課堂教學主要以系統化的知識講授、研討答疑為主,即拓展了課程學習的深度,也激發了學生的學習動力。

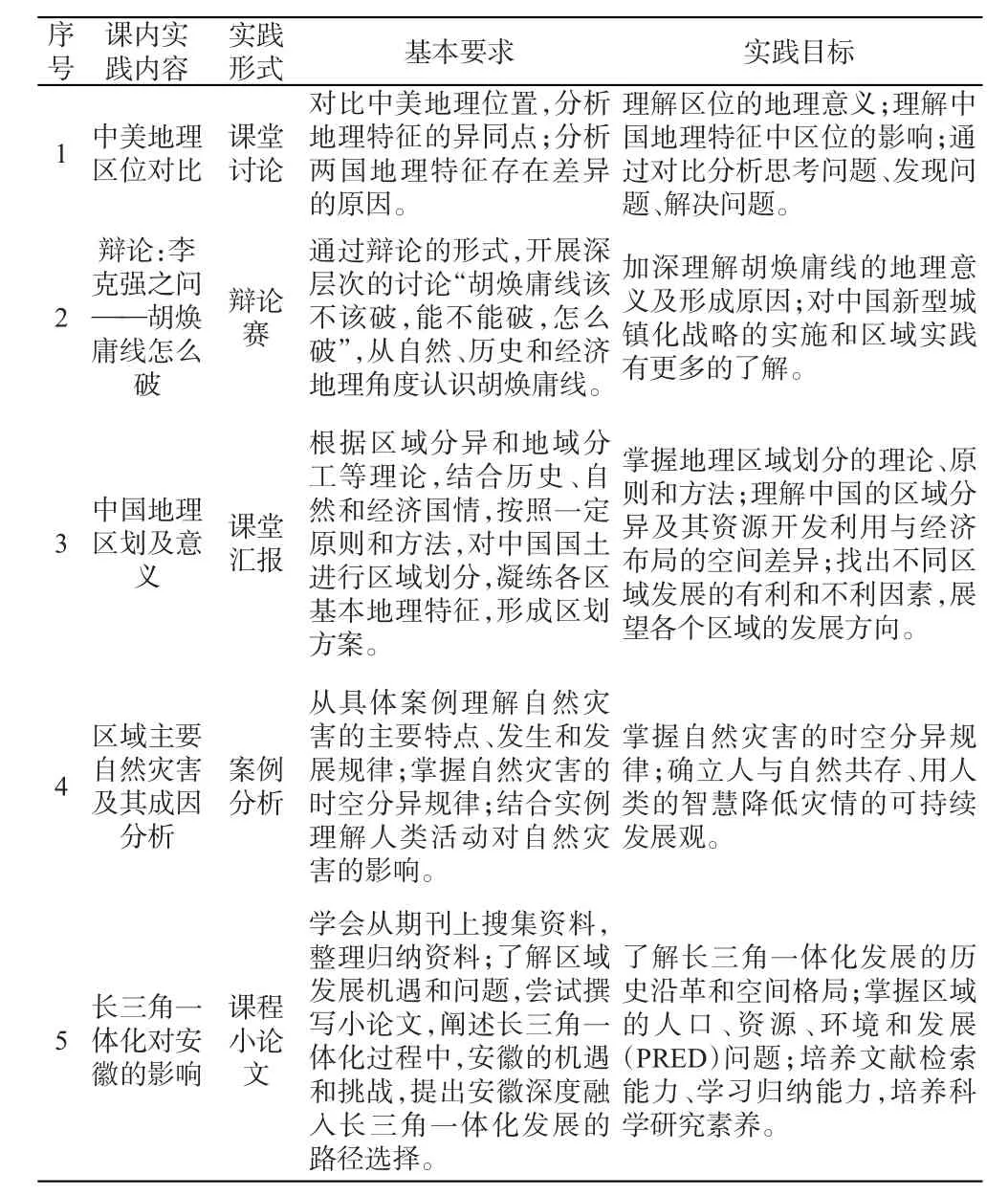

(2)側重于能力培養的課內實踐教學

應用型高等院校側重實踐能力和技能培養,課內實踐就是對課外實踐的一種有益補充。根據教學目標和學生特點,通過成果匯報、專題研討、案例分析等形式為開展主題實踐活動。主題的選擇一般結合時事熱點,選取學生熟悉的區域資源環境事件或具有爭議性的問題,能夠引發學生深入思考、辯證思考。不僅可以促進學生主動學習,增強課堂互動,還可以提高學生分工協作、文獻檢索、歸納整理、師范技能等其他多方面的能力。

結合“中國地理”課內實踐教學安排,選取其中5個比較典型的課內實踐活動作為示例(見表2)

表2 “中國地理”課內實踐教學內容設計

3.3 學習成效評價設計

學習成效評價設計是衡量預期學習效果的實現程度,通過線上學習痕跡、單元作業、單元測試,線下課內實踐、期末考試等形式進行測評。平時的線上學習痕跡占10%,課內實踐占20%,單元作業和測試占10%,線上線下互動參與度占10%,期末考試成績占50%,且期末考試內容與學習過程中的單元作業和課內實踐具有連貫性。同時,開放式的單元作業和以主題任務為主的課內實踐評價,考慮主觀性和參與度,采用學生互評和教師評價(4:6)相結合的方式。

3.4 課程教學效果反饋

一是學生知識體系的構建、學習能力的提升、地理素養的培育,即實際的學習成效,是最為直接的教學效果反饋;二是通過期中、期末教學座談會以及期末教學評價,收集學生對課程教學的意見和建議;三是通過學院檢查、督導聽課,聽取反饋意見,進而不斷改進課程教學;四是在教學過程中,頻繁的互動交流使師生保持了良好的信息溝通,教師能夠實時了解學生學習需求和教學效果反饋。根據學生的學習成效和多方反饋意見進一步改善課程設計與實施。

4 結語

高等教育的質量最終應體現在學生的學習成效上,通過融入“以學習者為中心、成果導向、持續改進”的OBE教育理念進行課程設計,最終形成滿足人才培養目標的課程教學模式。本文以“中國地理”課程為例,將OBE理念應用在課程建設的各個環節,促進了學生自主學習的動力和學習效果的提升。今后將進一步強化學生對于知識體系的梳理、教師對課內實踐活動的評析,為OBE理念下的教學改革提供更合理的參考。