“體教融合”背景下南昌市中學運動隊發展路向研究

王詩鈺

摘 ?要 ?2020年8月31日,國家體育總局、教育部聯合印發《關于深化體教融合促進青少年健康發展的意見》(下稱《意見》),《意見》根據“一體化設計、一體化推進”原則,從8個方面出發,提出37項實施細則,為學校體育和競技體育人才培養,推動青少年文化學習和體育鍛煉協調發展明確方向。研究通過文獻資料、問卷調查、專家訪談等研究方法,分析當前南昌市中學運動隊存在生源短缺、學訓矛盾突出、體教未完全融合、競賽體制不完備等問題,提出當前南昌市中學運動隊發展路向應從推廣學校代表隊建設,建立“小—中—高”一條龍體系;優化中學運動隊學訓關系,實現體教真正融合;完善青少年體育賽事體系等方面出發,為促進南昌市中學運動隊發展提供參考。

關鍵詞 ?體教融合 ?運動隊 ?發展 ?中學

一、前言

江西省位于中國東南部,區位優越、交通便利,但與周邊鄰省的快速發展相比,其發展相對較慢,其中也包括體育,作為省會城市南昌亦然。雖然在全國大學生比賽上能夠偶見來自江西的大學,在全國中學生賽事上很少能夠看見來自南昌甚至江西的運動隊,而去到全國比賽中的隊伍往往成績不佳。隨著《意見》的印發,全國各地中小學都在進行學校體育的改革,體育如何和教育有效的融合發揮1+1>2的效果是大家都在探討的問題。這意味著南昌市可以抓住這次機遇,在“體教融合”的背景下培養人才、發展運動隊,提升當地體育實力。

以江西省江西師范大附屬中學(下稱江西師大附中)4支代表隊運動員、教練員和管理人員為主要研究對象,通過文獻資料、問卷調查、專家訪談等研究方法,分析當前南昌市中學運動隊存在的若干問題,提出當前南昌市中學運動隊發展路向的若干對策建議。

二、當前南昌市中學運動隊面臨的突出問題

(一)生源問題

江西師大附中代表隊運動員選拔渠道有三,分別是普通生、體育特招以及小初中賽事,但后者的入學方式往往最后都歸入前兩者中。據調查問卷顯示,不同項目生源問題不同,但普遍問題是生源短缺和有好生源難引進。籃球隊因籃球運動推廣程度不愁沒有生源,其余項目需要教練員根據運動選材標準自行尋找與培養生源,提前進入代表隊訓練,中考時特招進入。這樣的人才培養耗時長,基礎弱,有效期短,不能發揮最大價值。那么,是否可以在小學、初中推廣運動隊的建設,增加相關等級的賽事的展開,達到促進運動項目的人才培養、增加生源的效果呢?有的學校對特招的運動員中考成績同樣也有要求,故在遇到一些運動成績很好的運動員時,往往因學習成績而不能進入。那么,是否應該對現有的特招制度進行一定的調整,制定一個更全面的招生制度,保證能夠將好的生源引進呢?

(二)學訓矛盾

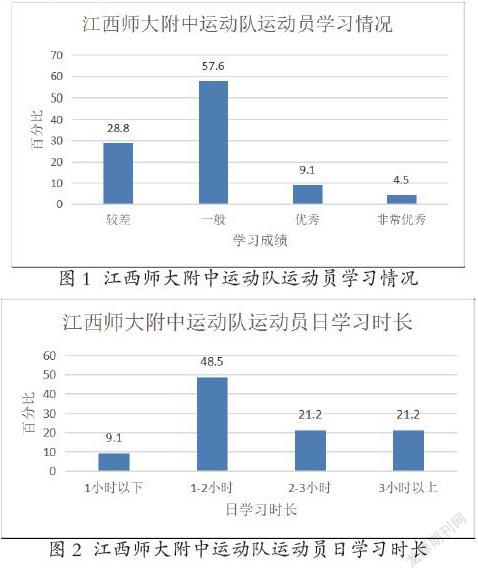

根據對師大附中4支代表隊的調查顯示,學訓矛盾仍然是影響中學運動隊發展的一大問題。如圖1所示,該校超半數運動員學習成績一般,有28.8%的運動員成績較差。代表隊只在課余時間訓練,每天下午放學后,運動員每天用于自主學習的時間為1~2小時,與同年級普通生相比少了2小時,學習時間不足是影響學習成績的很大一部分原因。訓練任務重,訓練時間長,身體疲勞導致學習精力不夠或運動員自身學習習慣也是影響因素的一部分。

(三)教育與體育未完全融合

通過調查問卷結果顯示,有88.57%的運動員是通過該校體育特招進入,僅有少部分運動員是普通生。師大附中雖然在學習成績與運動成績上都在江西省處于領先地位,但運動成績突出和學習成績突出的不是同一人。研究師大附中4支校隊建隊以來運動員輸出情況,僅有少部分運動員做到了學習成績與運動成績的兼顧,通過普通高考進入211、985大學,更多的同學則是通過單招考試或高水平考試,獲得二本線65%或免試入學的資格。師大附中作為江西省優秀重點中學和全國優秀群眾體育運動學校,還未完全實現體育與教育的完全融合,體育與教育之間的交集還很小。

(四)賽事同質化,部分項目群眾基礎薄弱

南昌市市賽一年一次,每次頭名均為江西師大附中。江西省省賽一年舉辦兩次,因設立中學運動隊的學校不多,省賽不需要經過各市選拔,參賽往往都是同一批人,并賽制幾無差別。根據對江西師大附中運動隊運動員參賽情況的統計,再加上教練員水平、訓練場地、訓練器材等因素影響,江西省省賽出現兩極現象。根據調查顯示,相關賽事觀看的人數較少,省賽的觀眾一般為參賽隊員家長、參賽學校老師等,其他群眾前往觀賽較少,甚至有根本不知道有比賽的群眾。另外,部分項目因受技術水平與場地影響,其群眾參與性不高,限制了群眾對該項目的了解,一定程度上也影響了賽事的觀看人數。相關賽事推廣不夠,群眾基礎薄弱會導致該項目的生源減少,影響中學運動隊的人才培養和發展。

三、南昌市中學運動隊發展路向的對策建議

(一)推廣學校代表隊建設,建立“小—中—高”一條龍體系

“大中小學校要在廣泛開展校內競賽活動基礎上建設學校代表隊,大力推廣學校代表隊建設,從小學就開始建立代表隊,將體育融于學校日常教育中,拉長競技體育人才培養時間線。”能夠增強學生身體素質,增加中學運動隊生源,提高人才培養質量,形成“小—中—高”的一條龍體系。“鼓勵各地外體育傳統特色學校的基礎上建立健全‘一條龍’人才體系,有小學、初中、高中組成對口升學單位,開展相同項目體育訓練,解決體育人才升學斷檔問題。”有條件的中學甚至能夠廣泛選材,建立自己的“一條龍”體系,將有潛質的運動員通過“附小—附中—高校”培養體系進行培養。

(二)優化中學運動隊學訓關系,實現體教真正融合

根據調查結果顯示,雖然多數家長對孩子參加代表隊訓練非常支持,但他們仍然擔心訓練對孩子學習產生的影響。為了保持運動成績,運動員日常自主學習時間減少,增加自主學習時間,運動員休息時間得不到保障。代表隊通過科學訓練減少訓練時間,給運動員提供更多學習時間,優化學訓關系,實現學習成績和運動成績雙贏。“開展豐富多彩的課余訓練、競賽活動,擴大校內、校級體育比賽覆蓋面和參與度,組織冬夏令營等選拔性競賽活動。”除正常課間操、校運會等體育活動外,在校內舉辦各類運動項目比賽,讓普通生也參與訓練和比賽,實現體育融入學校教育中,回歸體育“育人”的本質,為人的全面發展服務。

(三)完善青少年體育賽事體系

在大力推廣學校代表隊建設的基礎上,增設運動場地,加大對不同項目不同級別賽事的宣傳力度。增加觀眾數量、提高群眾基礎的同時,應完善現有競賽制度,開設不同級別比賽,增加各校隊的參與度。對現有的比賽的賽制進行調整,降低賽事同質性。當地教育局和體育局應配合起來,將比賽體系化、規模化、多樣化,運動員系統規律的參加比賽,有利于運動員保持運動水平。

四、結語

當地學校體育與教育基本融合,但仍然有學訓矛盾、教體分離;生源短缺、生源難引進、體育人才升學斷檔;青少年體育賽事體系不夠完善等問題。教育局與體育局應聯合大力推廣學校代表隊建設,各校內也應增加多種類體育項目的比賽,開展豐富多彩的課余訓練、競賽活動等,以小帶大,帶動全校體育運動的發展,提高廣大學生的身體素質。同時,通過科學的訓練方法提高訓練效率,讓運動員能夠分配學習的時間,解決學訓矛盾。各地教育局與體育局應結合《意見》的要求,在鼓勵各校建立學校代表隊的基礎上,鼓勵建立健全“一條龍”人才體系,形成對口升學單位。有條件的學校可以形成自己的“附小—附中—高校”人才培養體系。相關職能部門需要發揮專業性、權威性,推進各級各類項目比賽的體系完善。

參考文獻:

[1]國家體育總局,教育部.關于印發深化體教融合促進青少年健康發展意見的通知[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/21/content_5545112.htm,2020-09-21/2021-11-05.

[2]馬玉芳,江山,劉愛.普通高校高水平運動隊可持續發展若干問題的思考——以江蘇省普通高校高水平運動隊為例[J].北京體育大學學報,2012,35(11):87-92.

[3]郭振,茹亞偉,畢金澤.我國大學高水平運動隊的體教融合研究“:清華模式”的探索[J].北京體育大學學報,2021,44(01):43-51.

[4]楊樺,劉志國.體教融合:中國特色競技體育后備人才培養模式轉化與創新[J].成都體育學院學報,2021,47(03):1-8.

[5]王宇,王建民.江蘇省“體教融合”背景下高校高水平運動隊管理與人才培養的研究——以河海大學高水平運動隊為例[J].體育科技,2014,35(03):60-62.

[6]趙升,吳紅芳.“體教融合”背景下校園足球深化發展基本問題探究[J].體育研究與教育,2021,36(01):61-66.

[7]郝光安,李貴森.“體教融合”的關鍵問題、發展思路與實踐探索——以大中小學運動技能等級標準制定為例[J].北京體育大學學報,2021,44(01):28-34.