神經系統術后顱內感染的預防和治療

李 鋒

(山東省曹縣人民醫院 山東 菏澤 274400)

顱腔感染是神經系統手術后最多見的并發癥,情況嚴重可損傷中樞,治療不善或耽誤易傷殘甚至死亡。海外某報道稱,手術后顱腔感染的患病率為1%~10%。顱腔感染治療較復雜,且預后偏差。現階段治療以鞘內注射經藥物敏感性測試所得的敏感抗菌素運用比較廣泛[1]。

伴隨著細菌耐藥性的提高,抗菌素的攝入量和類型也在持續調節。運用抗菌素是顱腔感染最常見的治療方法,但因為血腦屏障的存在,抗菌素使用量無法在腦組織中得到合理抗菌,故明確手術后顱腔感染的因素并對因治療是基本準則[2]。該次研究選擇醫院2020年1月-2022年1月接診的病人82例為研究對象,任意分成2組,開展干預與觀察,以明確手術后顱腔感染的風險,找出防預手術后顱腔感染的合理對策,并具體指導其治療,現報導如下所示。

1 材料與方式

1.1一般材料

選擇醫院病人82例,任意分成2組。

實驗組男士21例,女士20例,平均年齡為(41.18±9.32)歲,包含顱腦損傷15例,腦出血感染20例,顱內腫瘤感染6例。參照組男士23例,女士18例,平均年齡為(41.28±9.56)歲,包含顱腦損傷16例,腦出血感染21例,顱內腫瘤感染4例。

1.2一般方法

實驗組病人給予全面防預措施(防預性使用抗菌素、心理指導、合理飲食等),參照組病人僅維持檢測手術后臨床癥狀,不做任何防預措施。發生顱腔感染的病人及時治療。觀察對比2組病人手術后顱腔感染的患病率。

1.2防預措施

①手術前防預性運用抗菌素,適度縮減手術治療時間。

②手術后:對于病人術后的焦慮抑郁等負面情緒,開展充分高效的心理指導,降低其焦慮不安心理狀態,維持心情愉快;具體指導病人日常護理,使病人配合。

③穩定飲食:留意食物禁忌,忌刺激性食物(過辣、過酸、過咸)、生冷食物或油膩的食物,忌煙、酒刺激,穩定血糖,保證攝取均衡,合理飲食。

1.3顱腔感染的治療

依據細菌培養及藥物敏感性測試特異性抗菌素。

1.4效果評估規范

效果顯著:身體溫度恢復一周以上,腦膜刺激征呈陰性,腦組織白細胞數(4.0~10.0×106/L),腦脊液細菌檢查變為呈陰性;有效:經治療身體狀況明顯好轉,可是臨床癥狀、病癥、實驗室檢查、病原檢查中還有1項未恢復;進展:經治療病況稍有轉好,4項大類查驗中恢復過來的僅為1或2項;無效:經治療病況無轉好。

1.5統計分析

用統計學分析軟件SPSS22.0開展數據分析,計數資料以均數±標準偏差(x±s)表明,選用T值檢驗,計量單位用[n(%)]表明,選用χ2值檢驗。按α=0.05的檢驗水平,當P<0.01為存在明顯差異有統計價值。

2 結果

2.1手術后病人顱腔感染的患病率

經統計分析,實驗組產生顱腔感染共5例,患病率12.20%,參照組14例,患病率34.15%,2組病人手術后顱腔感染患病率對比差距有統計學意義(P<0.01)見表1。

表1 2組病人手術后顱腔感染患病率對比(N,%)

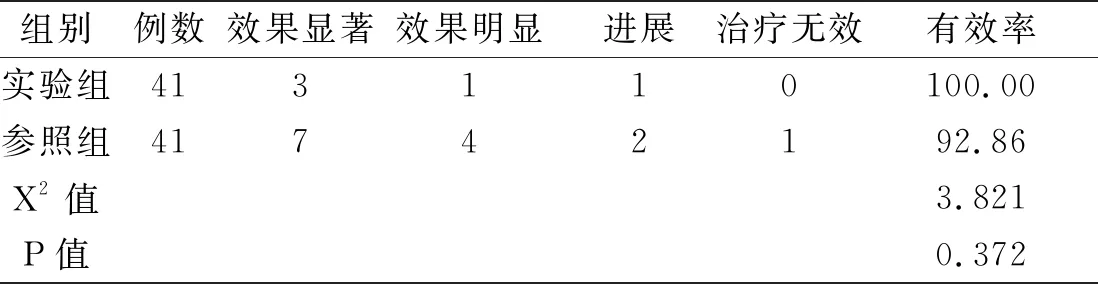

2.2手術后顱腔感染治療效率

對手術后顱腔感染的病人開展及早的治療,治療情況見表2。經研究發覺,依據細菌培養及藥物敏感性測試特異性運用抗菌素可提升手術后顱腔感染的效果。

表2 手術后顱腔感染治療效率(N,%)

3 討論

開顱手術治療是神經系統最普遍、最基礎的治療方法。對腦血管畸形﹑腦部腫瘤﹑顱腦外傷等相關病癥開展手術治療可以明顯的改進病人的臨床表現,但有可能提升顱腔感染風險。顱腔感染是神經系統手術后普遍病發癥,其侵及覆蓋物以及腦實質,為局限性或者彌漫性,不但會提升病人的醫療費還增加了病人的住院治療周期。

顱腔感染常出現在手術后5d左右,感染發病率約為5%,顱腔感染的同時經常發生顱壓高﹑腦損傷﹑腦膜炎等病發癥,這會進一步形成惡變顱腔感染。現階段,有關顱腔感染的引發因素較多,但所報導的因素間存在著較大的差別,因此找尋科學合理的顱腔感染原因和治療十分關鍵。通過分析神經系統手術后產生顱腔感染的有關原因,可實現針對性防預[3]。

手術治療過程在無菌檢測情況下,手術室器械需完全消毒滅菌,細心考慮到可能產生的風險,也需細心考慮到導致手術治療時間增加有關因素,盡可能降低手術治療時間來減少創口暴露在時間;盡可能減少一些急診科病人的手術治療時間,可以按照病人的狀況對非急診科的病患的手術治療機會開展有效選擇,手術前盡可能充分準備。腦挫傷病人需進行創面的消毒殺菌,防預外部因素引起的感染[4]。

需對開顱手術治療的病人留設引流管,留設引流管需要在無菌檢測情況下進行操作。積極主動調節例如糖尿病、高血壓等基礎疾病,待病況平穩后再開展手術治療。在手術縫合治療創口時,嚴格進行手術縫合,防預發生腦脊液漏。手術后要應用抗生素配合治療,降低術后感染的發生,防止人體白蛋白的降低[5]。手術前的防范措施對手術后顱腔感染的防預有關鍵意義,因而在臨床醫學實施手術前后要重視與病患的溝通交流及其手術后的護理。

在這個基礎上,推行的防預對策(如保護性運用抗菌素,減少手術治療時間等)才可事半功倍。抗菌素是顱腔感染的優選,而抗菌素的選擇對醫師而言,是經驗與診斷根據的結合,依據腦組織培樣結果,挑選出最適宜的抗菌素[6]。

針對顱腦手術后的病人,臨床醫學應該觀查其主要表現及血項、身體溫度、有沒有腦膜刺激征。確診顱腔感染時,應通過病人的臨床癥狀(發熱、頭痛、乏力及不同水平的腦血管意外,腦膜刺激征呈陽性等臨床癥狀)及試驗室腦脊液檢查及細菌檢查結果開展綜合分析,其診斷標準包括常規血項,中性化白細胞計數顯著上升,腦組織細胞計數顯著提高,且多成分過冷白細胞計數為主,腦組織細菌檢查2次均為呈陽性,且為同一菌種。為了更好地提升治療的效果,在抗菌素選擇時要依據病人的細菌檢查結果挑選敏感高、易通過血腦屏障的抗菌素完成治療,同時加強引流方法,使病菌內毒素、炎癥因子等及時排出體外,降低感染的機遇,緩解對神經細胞的損傷[7]。

顱腔感染多產生在手術后3~7h內或置放引流管后10~14h內,均值為(7.25±0.15)h。急性癥狀病人具體表現為CSF和血清蛋白S-100b蛋白水平的上升,造成手術后顱腔感染的原因很多,研究表明手術治療時間長、術中未嚴苛明確無菌技術、手術后創口留設引流管、常規疾病等均是發病的風險,而再度手術治療則是造成顱腔感染的高風險因素之一[8]。

伴隨著抗菌素的應用提升,病菌的抗藥性也在提高。一味應用抗菌素顯明顯不可取。有科學研究證明,顱腔感染的治療應結合病原菌及病況與腦組織,有效恰當地應用抗菌素。臨床醫學應依據不同的風險源各自加強醫院的感染管理,加強護理防預措施,穩定患病率[9]。

該次研究表明,實驗組患病率為12.20%,參照組患病率為34.15%,不難看出手術前防預性運用抗菌素、減少手術治療時間,手術后加強護理、注意飲食搭配等可減少傷口感染的風險性[10]。

依據細菌培養及藥敏實驗特異性,使用抗菌素可以提升手術后顱腔感染的治療效果。顱腔感染后血腦屏障雖不健全,但蛛網膜下腔的半衰期仍不理想,鞘內注射抗菌素對其治療有明確的正性效果[11]。

目前醫學界也在積極研究不一樣抗菌藥開展鞘內注射的差異方面,,如萬古霉素鞘內注射,觀查手術后單純性采用抗真菌藥醫治協同萬古霉素鞘內注射的2組患者的實際效果及相關性分析,100例患者隨機分組,觀查組第1周治療率22%,第2周治愈率48%;觀查組第1周治療率52%,第2周治愈率94%,說明鞘內注射萬古霉素組實際效果明顯好于抗菌藥物組,基本上抗菌藥醫治協同萬古霉素鞘內注射可使腦顱感柒的作用提升[12]。

盡管現階段SCF培養是顱腔感染抗菌素選擇的金標準,但細菌培養檢出率及滯后效應等促使抗菌素的選擇存有障礙。有研究表明,硫酸妥布霉素對 G-菌和銅綠假單胞菌而致顱腔感染實際效果好,該科學研究共選擇36例病人,妥布霉素組治療7d后效率為79%,感染穩定天數為3~15d,參照組效率為41%,感染穩定天數為10~31d[13]。

總的來說,手術前的防預措施對手術后顱腔感染的防預有很好的意義,因而在臨床上實施手術前后要重視與病患的溝通交流及手術后的護理。在這個基礎上,推行的防預對策(如防預性運用抗菌素,減少手術治療時間等)才可以事倍功半[14]。

抗菌素是顱腔感染的優選,而抗菌素的選取對醫師而言,是工作經驗與中嗯段的結合,依據腦組織培養,選擇出最適宜的抗菌素[15]。而鞘內注射毫無疑問是顱腔感染的治療提高的關鍵。總而言之,在醫學中,手術前加強與病患的溝通交流,做好提前準備,防預運用抗菌素,注意手術治療時間、方法,可以降低手術后顱腔感染的產生;手術后注意病人的護理,堅持防預性運用抗菌素,注意顱腔感染的初期確診,一旦發生,行細菌培養及藥物敏感性測試,開展特異性治療,可以高效提升手術后顱腔感染的治愈率,確保神經系統手術治療的通過率,改進病人的生活質量。