淺談煤層氣大位移水平井軌跡控制方法

閆凱

摘? 要:沁水盆地3#煤層埋深淺,該區塊部署的水平井受工程、地質等條件的影響,設計水平段長度普遍在800-1200m。為降低開發成本、提高開采效率,增加單井水平段長度成為了新的突破口。在Z4-76-26L井組的3口井進行了煤層氣大位移水平井現場試驗,單支設計水平段長2000m。現場導向技術人員通過隨鉆建立地質模型、綜合多參數分析判斷、多次微調的軌跡控制思路,圓滿完成了試驗任務。其中鄭4-76-32L井取得了煤層進尺2001m、煤層鉆遇率91.75%的效果,創出國內煤層氣215.9毫米井眼L形水平井單支完鉆井深最深、水平段最長、純煤進尺最多、水平位移最大、水垂比最大、套管下深最深等多項紀錄。

關鍵詞:煤層氣 水平井 軌跡控制 方法研究

1 引言

Z4-76-26L井組位于沁水盆地南部晉城斜坡帶鄭莊區塊,該區塊3#煤層埋深淺,約600m左右,水平段長度超過1200m后,水垂比大于2.5,施工難度大,后期面臨井底磨阻增大、托壓嚴重、定向效果差以及后期套管不能下至井底的風險。如何合理優化井身軌跡、減少非煤層進尺是大位移水平井試驗能否成功的關鍵。試驗區域鄰井資料少、構造落實程度低、煤層厚度及內部特征變化大、使用低端隨鉆測量工具等問題,增加了導向軌跡控制難度[1]。地質導向充分發揮多年現場施工經驗,與鉆井和定向相結合,通過隨鉆建立地質模型、綜合多參數分析判斷、多次微調軌跡控制思路等導向方法,在特殊工藝、復雜地層條件下,進行導向軌跡優化,滿足煤層氣水平井快速鉆進及后期施工作業。

2 導向軌跡控制難點分析

2.1試驗區域鄰井資料少、井控程度低,地層產狀預測難

沁水盆地區域內普遍發育小型褶曲和微型斷層,地層傾向變化頻繁,井眼軌跡需要不斷進行大幅度調整;斷層發育區,受斷層傾向和斷距影響,煤層深度和計算傾角突變,不僅水平追蹤難度大,還易發生井下復雜情況。

2.2煤層厚度及層內特征變化大,低成本隨鉆儀器無法識別方向,不易精準判斷鉆頭位置

通過分析鄰井資料,該區塊煤層厚度變化較大,約3-6m。煤層內部特征也不穩定,不利于開展微觀層內特征對比判斷鉆頭位置。同時受限于煤層氣低成本開發,隨鉆儀器為常規MWD+GR測量工具,測量盲區長(測斜零長14.6m,伽馬零長13.3m),不具備方向性,3#煤層頂底圍巖均為灰黑色泥巖,巖性、電性上均無明顯差異,頂底出不易判斷。若判斷失誤,側鉆作業會影響軌跡質量,且為后期施工作業留下隱患。

2.3大位移水平井后期定向調整困難,軌跡控制難度大

大位移水平井設計水平段長2000m,由于該區塊3#煤層埋深較淺,水垂比大于3.5,施工后期井下磨阻大,造成定向托壓嚴重,軌跡調整困難,且效果往往達不到預期,一旦煤層發生傾向變化,增加出層風險。

3 技術措施

3.1建立施工區域地質模型,宏觀認識煤層整體走勢,對構造復雜井段進行軌跡優化

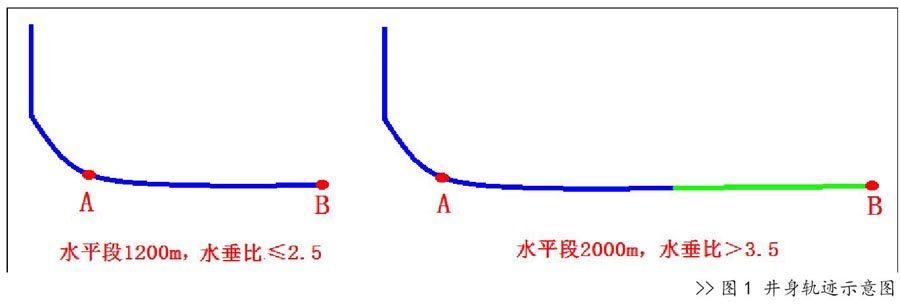

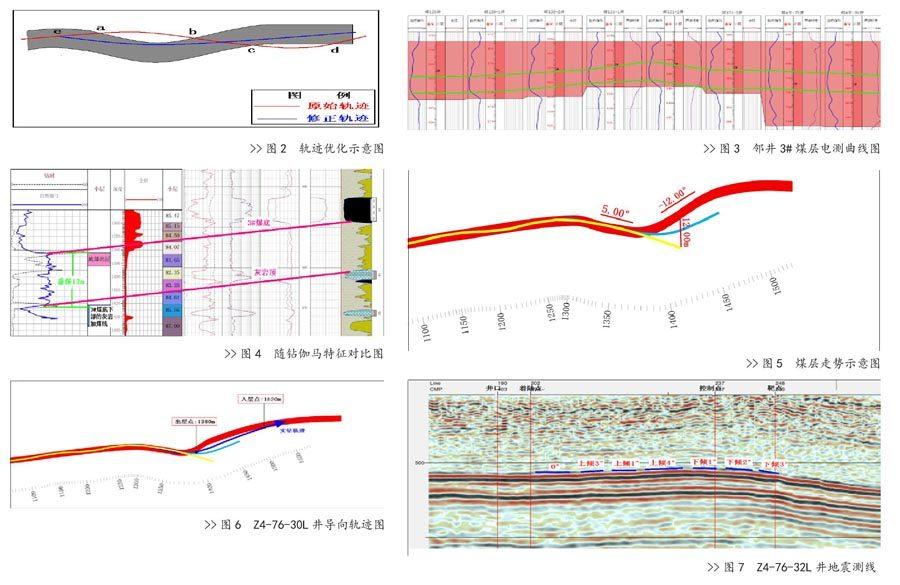

通過收集地震資料、鄰井錄井、測井資料,建立施工區域地質模型,對煤層整體走勢形成宏觀認識,再結合實鉆動態資料,識別局部微構造,依托地質模型,指導現場施工。針對構造復雜井段,出層后不能使用常規軌跡控制方法追蹤煤層,應根據煤層整體傾向趨勢,選取合理井斜穩斜鉆進(一般控制井斜與該井段平均地層傾角保持3°—4°的角差為宜),避免大幅度上下調整,造成軌跡質量差,規避施工中因地層突變而增加的工程風險。如圖1所示,地層為一向斜構造,軌跡沿煤層穿行過程中,地層傾角發生變化,于a點頂出,通過出層點伽馬形態分析,出層時角差較大,選擇大角差向下追層,當鉆至b點時回到煤層,因入層角差較大,很快又從c點出層,繼續調整井斜追層,最終于d點回層。從a點到d點的追層過程,經歷了兩次大幅度的調整,軌跡質量差,影響后期施工,且損失了較多的煤層進尺。在獲得了a、b、c、d幾個控制點后,現場可通過在e點側鉆,重新設計軌跡,既提高了煤層鉆遇率,又保證了較好的軌跡質量。

3.2優選導向區間,進行煤層軌跡精細控制

該區域3#煤層存在厚度及層內特征不穩定的情況,選取穩定的小層特征作為判斷位置的依據。通過多井層內特征對比分析,層內夾矸分布無規律,厚度及位置均存在較大變化,而好煤厚度穩定,特征明顯,容易識別(圖3),故選取好煤作為導向區間。水平段施工中應盡量將軌跡控制在好煤內鉆進,發生構造變化時,能夠利用角差和伽馬曲線形態及時做出判斷,提前對軌跡進行微調,保證軌跡平滑延伸,避免過多大幅度調整。

3.3綜合多參數分析判斷,把握軌跡最佳調整時機

因伽馬測量盲區長,工程、錄井參數響應時間均快于隨鉆伽馬數據,在水平井導向中,實時監控各項參數變化情況,起著非常重要的作用,可輔助判斷地層變化。當出層時,根據工程、錄井參數變化,第一時間發現,對軌跡進行及時調整,可減少非煤層進尺,降低追層軌跡變化幅度。一般情況下,出層后,鉆壓、扭矩和泵壓升高,鉆時變慢,氣測全烴值逐漸降為基值;進入煤層后,鉆壓、扭矩和泵壓降低,鉆時明顯變快,氣測全烴值快速變大。在定向鉆進時,需排除鉆具托壓對鉆壓造成的影響,避免造成誤判。

3.4針對大位移水平井后期工程施工難度大,總結鉆具組合復合井斜變化規律,優選鉆頭位置,保證后期軌跡平滑鉆進

大位移水平井施工后期水垂比大,施工后期軌跡控制困難。后期鉆進應以復合鉆進為主,減少定向次數。通過分析前期數據,總結不同鉆壓下復合井斜變化規律(一般復合時控制鉆壓1-2t,井斜基本不變;鉆壓5-6t,單根能增斜0.5°—0.8°)。因此將軌跡控制在煤層中下部,使用小鉆壓復合穩斜鉆進,在定向效果差、地層傾角變化的情況下便于軌跡調整。

(1)地層走勢平緩時,控制軌跡在煤層中下部,使用小鉆壓復合穩斜鉆進,避免定向調整;

(2)地層傾角變小時,軌跡上行,因位于煤層下部,距煤頂有一定厚度,可作為調整空間,采用多次分段的方法降斜;

(3)地層傾角變大時,有底部出層的風險,若底出后,可采用大鉆壓復合鉆進,達到增斜追層的效果。

4、應用實例

4.1、Z4-76-30L井:鉆遇局部微構造,合理選取井斜,穩斜平緩穿越

Z4-76-30L井鉆至井深1380m底部出層,井深1440m鉆遇3#煤層下部灰巖,距煤底約12m,實鉆資料證實該段為一局部向斜構造,地層傾角由下傾5°變為上傾12°(圖4、圖5)。

側鉆后若全力增斜至105°追層能減少非煤層進尺,但底部回層后降斜難度大,有頂部出層風險,且軌跡大幅度上下調整,造成井身軌跡差,不利于后期水平段延伸,綜合分析該井段平均地層傾角為上傾3°—4°,現場決定增斜至98°穩斜鉆進,犧牲部分煤層進尺,平緩穿越構造復雜井段,回層后逐步降斜,優化軌跡(圖6)。最終于井深1520m底部入層,井斜97.7°,出層段長140m。

4.2、Z4-76-32L井:末端煤層傾伏變化,控制軌跡位于煤層中下部復合鉆進

Z4-76-32L井地震測線顯示2300m后地層由上傾變為下傾(圖7),因后期磨阻變大,定向困難,且效果達不到預期。

若后期頂部出層后降斜追層難度大,故將軌跡控制在煤層中下部鉆進,底出后可通過復合自然增斜追層,盡量以復合為主,減少定向調整頻率,保證軌跡順利延伸,最終本井水平段達到2001m。

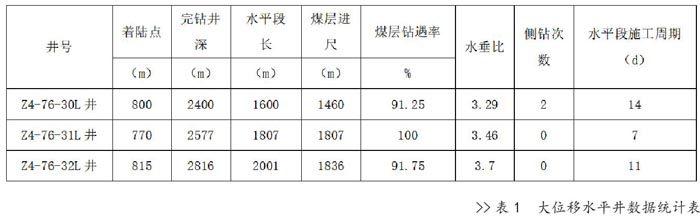

5、成果

煤層氣大位移水平井在Z4-76-30L、Z4-76-31L、Z4-76-32L等三口井進行了現場試驗,其中Z4-76-30L井、Z4-76-31L井施工后期鉆遇斷層破碎帶,發生井下漏失的情況,為井下安全考慮,均提前完鉆,未鉆達設計井深,但也積累了寶貴的現場經驗。最終Z4-76-32L井順利鉆達設計井深,取得了水平段長2001m、煤層進尺1836m、鉆遇率91.75%的技術指標(表1),圓滿完成大位移水平井試驗任務。

6、結論與認識

⑴煤層氣大位移水平井水垂比大于3,工程施工難度大,控制軌跡在煤層中鉆進能有效降低鉆具磨阻,但出層后需優化軌跡,避免大幅度調整,平滑的井眼軌跡是水平段順利延伸的關鍵;

⑵水平段施工中準確判斷鉆頭位置,減少側鉆次數,能縮短鉆井周期,規避后期下套管作業進入老井眼的風險;

⑶選取構造落實程度高、構造簡單的區域部署大位移水平井,能達到事半功倍的施工效果。

根據沁水盆地3#煤層煤層氣勘探的實際鉆孔資料及取得的部分成果,對煤層氣水平井軌跡控制方法進行分析研究,得到以上結論與認識,以期能對貴州煤層氣勘探有所借鑒。

參考文獻

黎鋮,姜維寨等。煤層氣L型水平井錄井綜合導向技術應用研究[J]。中國煤層氣,2016,4(2):19-22。

(作者單位:貴州天然氣能源投資股份有限公司)