中國電影產業研究文獻分析(2002—2019年)

辛曉睿 羅畑畑

【摘要】本文運用CiteSpace軟件對中國知網“SCI來源期刊”“EI來源期刊”“核心期刊”和“CSSCI來源期刊”等數據庫中2002—2019年關于中國電影產業研究的1713篇文獻進行可視化分析,繪制了關鍵詞、作者和發文機構的知識圖譜。結果表明,中國電影產業的研究經歷了快速增長期和穩定期兩個階段,主要圍繞電影產業的屬性、國內外電影產業經驗借鑒、電影產業鏈、電影產業組織主體等方向展開。尹鴻、饒曙光、劉漢文等學者是主要的發文作者,而北京電影學院、中國傳媒大學、上海大學等是主要的發文機構。同時也顯示出當前中國電影產業研究中,學者間、研究機構間合作相對匱乏,內容偏向于追蹤產業動態等,缺乏產業發展的機理性研究,建議未來基于多學科從產業的組織、空間和經濟等方向展開研究。

【關鍵詞】電影產業研究 CiteSpace軟件 關鍵詞共現

一、引言

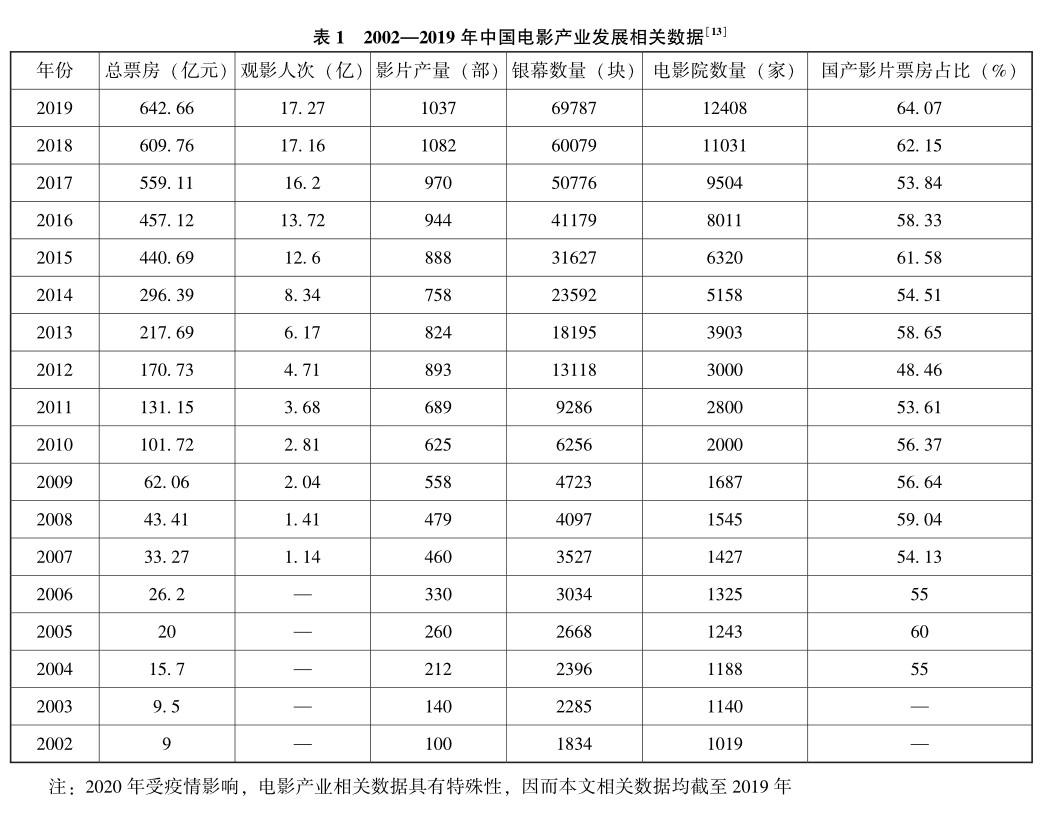

自2002年電影產業改革政策實施以來,中國電影產業的投入與產出均呈現爆發式增長,國內市場迅速擴大。2002年至2019年中國電影票房年均增長率高達35. 17%,并于2012年躍居全球第二大電影市場,規模僅次于美國[1]。2019年中國電影市場總票房約合92. 12億美元,占全球票房收入的21. 7%,是北美總票房的81. 4%,是第三大電影市場日本的3. 84倍[2]。從需求側分析,電影這一文化消費品日漸普及,觀影人次從2007年的1. 14億[3]攀升至2019年的17. 27億[4],消費需求暴增;從供給側分析,我國電影故事片產量從2002年的100部[5]持續增長至2019年的850部[6],其中獲得院線上映的國產片數量從2006年的74部[7]上升至2019年的440部[8]。電影產業發展的基礎設施建設不斷完善:銀幕數量從2002年1843塊[9]增至2019年的69787塊[10],影院數量從2002年的1019家[11]增至2019年的12408家[12],為產業發展奠定良好物質基礎。從國家政策的支持力度分析,國家電影產業扶持政策不斷深化,特別是進入21世紀,隨著文化創意產業的經濟、社會多重效益日漸被學界和政府認可,從國家到地方的各級政府對影視業發展的支持力度加強,從金融投資、稅收優惠、人才引進等多渠道介入,支持領域變廣,涉及創作、后期制作、發行和放映等產業鏈環節。總體上講,中國已成為電影產業大國,卻非電影產業強國。一方面,截至2019年,國產影片票房占比長期徘徊在55%至60%,影片口碑還有提升空間,有高原還需高峰;另一方面,中國電影產業開發嚴重不足,特別是后開發環節萎縮,產業收益過度依賴于影片票房。

產業發展需要科學理論指導,縱觀當前學界,我國電影研究基于學科差異主要分為兩大領域:一方面是電影的內容研究領域,主要從藝術、文學、語言、技術等角度切入,伴隨著電影在中國超過百年的發展,該領域研究基礎扎實,成果豐厚;另一方面是電影的產業研究領域,主要從產業鏈、產業競爭優勢、經濟收益、國外產業發展經驗借鑒等角度切入,研究主要自2002年電影產業化轉向后興起,已形成批量研究成果,但當前對該領域研究成果的綜述性分析較少,缺乏從整體維度歸納總結電影產業研究的特征、趨勢與不足,尤其缺乏基于大量研究成果展開科學的計量分析。基于此,本文應用知識圖譜這一量化工具開展數據挖掘,對我國電影產業研究領域的相關文獻進行可視化分析,試圖從知識演進角度客觀、系統、全面梳理和解讀電影產業的研究脈絡、熱點,研究學者和機構,總結未來可行的研究方向,為我國電影的產業化發展提供科學參考。

二、研究方法與數據來源

本文預計通過知識圖譜分析方法,獲取我國電影產業研究的關鍵詞、研究機構與研究者特征,梳理其時間脈絡,歸納其研究特性與不足。CiteSpace知識圖譜是應用Java語言開發的信息可視化軟件,主要功能是通過數據挖掘、科學計量、信息分析等顯示某一領域相關知識的發展進程與結構關系。各學科均有學者以其作為工具探索相關領域的研究熱點、核心研究力量、前沿問題和研究脈絡演化等。本文借助CiteSpace軟件,開展了關鍵詞共現分析、研究作者合作分析和研究機構合作分析。

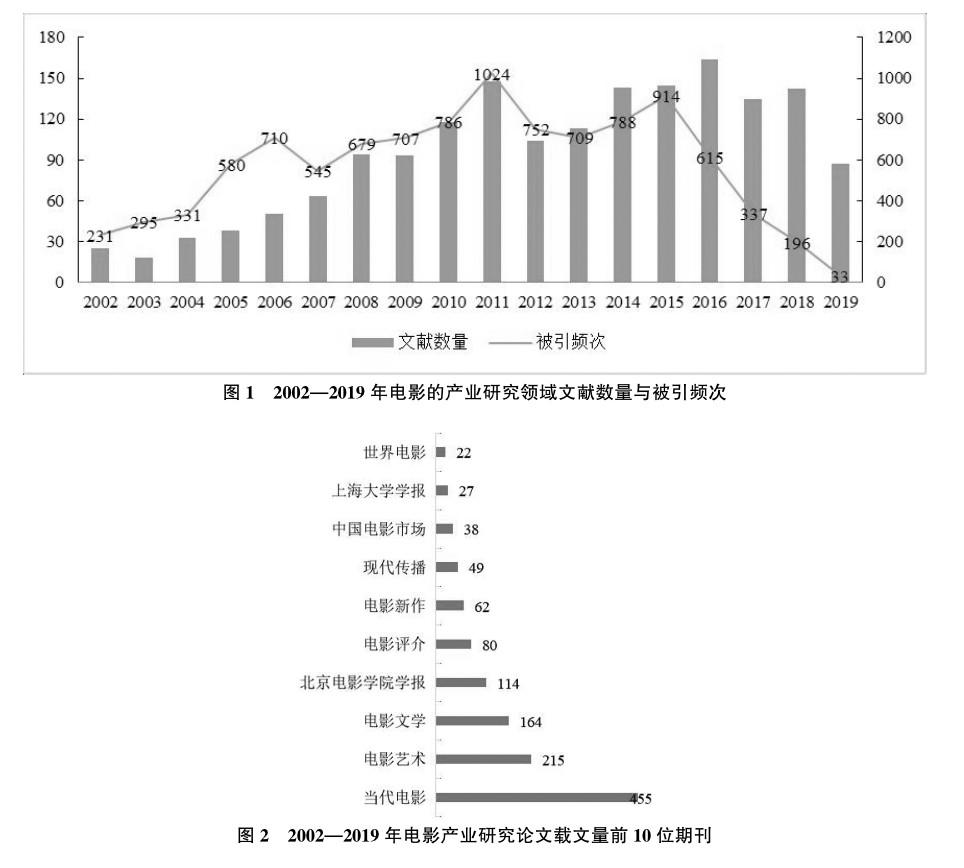

數據來源于“中國知網”(CNKI)中的學術期刊庫,考慮文獻的質量,將“類別”限定在“SCI來源期刊”“EI來源期刊”“核心期刊”“CSSCI期刊”中,以“電影產業”或“電影業”為主題詞,時間跨度選擇為2002—2019年,構建檢索式進行精準檢索,數據獲取時間為2019年7月5日,進一步人工剔除發言詞、編后語、主持人寄語等相關度較低的非學術文獻后,共篩選出1713篇文獻,總被引頻次10232次(圖1)。從整體看,可以分為兩個階段: 2002—2011年,相關文獻數量逐年遞增,從產業領域對電影展開的研究興起并逐年增加; 2012—2019年,發文量基本保持穩定,該領域已成為相對穩定的研究對象。從期刊載文量分析,約60%的研究論文主要刊登在《當代電影》《電影藝術》《電影文學》《北京電影學院學報》《電影評介》中(圖2)。前10位除《上海大學學報(社會科學版)》是綜合性期刊,設有影視學專欄外,其余9本都是由電影行業協會、專業性大學或影視公司主辦,這前10位的期刊大都設有“電影產業”或“產業研究”等專業研究專欄。

三、中國電影產業研究的知識圖譜分析

(一)關鍵詞共現分析

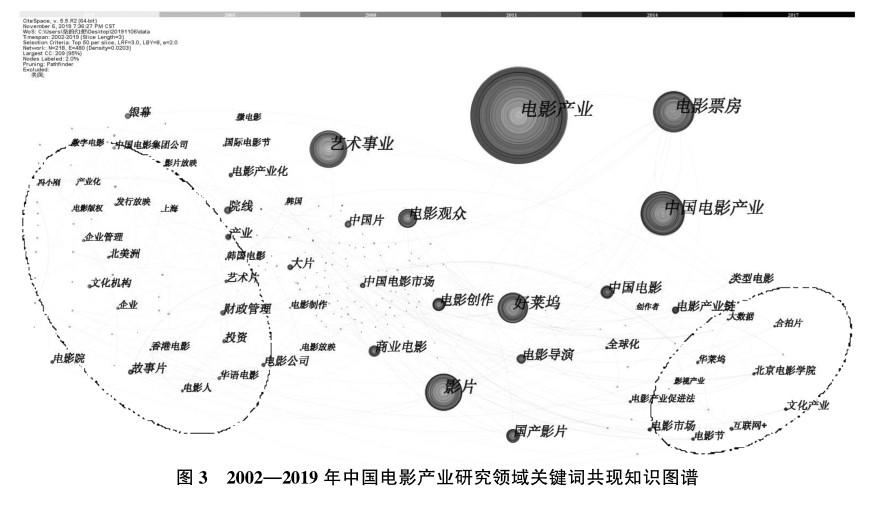

關鍵詞是論文研究主題和內容的高度概括與凝練,因此關鍵詞共現分析有助于識別電影產業研究領域的熱點與研究趨勢。首先,對關鍵詞中的同義詞、縮寫與全稱等進行合并處理(例如“電影產業”和“電影業”,“藝術事業”和“藝術創作”,“國產片”和“國產影片”,“電影公司”和“影片公司”合并,“類型片”和“類型電影”,“票房收入”和“票房成績”等詞匯合并), 1713篇文獻中關鍵詞出現頻率大于3次的關鍵詞共有130個,出現頻率大于10次的關鍵詞有59個,出現頻率大于20次的關鍵詞有38個,大于50次的關鍵詞有14個。

其次,在CiteSpace軟件中設置如下分析參數:時間切片(Slice length) 3年,節點類型為關鍵詞,閾值選擇前50,網絡裁剪工具選擇尋徑網絡(Pathfinder),其他參數默認設置,繪制出關鍵詞共現的知識圖譜(圖3),同心圓的大小表示關鍵詞出現頻次的高低,其顏色深淺與頂端表示年份的顏色相對應,不同顏色環的厚度代表該年限內文獻的數量。為圖示清晰,圖3中各節點間連線進行了半透明化處理。

通過節點規模與中心性大小分析研究熱點。如圖3、表2所示,“電影產業”是出現頻率最高的節點,“中國電影產業”“電影票房”兩個關鍵詞頻率也相對較高;同時,前15個關鍵詞中,直接與經濟、產業相關的有6個,與電影藝術相關的有3個,其余涉及電影類型與國別等。總體上,學者們的研究多聚焦于電影的經濟和藝術屬性,關注本土化和外部化的電影產業發展。從中介中心性衡量各節點的重要性,某個節點中心性越高,則表明越多節點間產生聯系時必須經過這一節點。在現有研究中,“電影人”和“電影創作”兩個關鍵詞的中心性最高,中心性前15的詞匯中,“電影頻道”“電影市場”“故事片”和“全球化”等詞出現頻次相對不高,但其中心性更顯著,表明這些關鍵詞在整個電影產業研究網絡中發揮了重要的中介作用。此外,圖3左側橢圓中的關鍵詞多是2008—2013年期間的研究熱點,例如北美洲、香港電影、企業管理等,部分詞匯在2014年后的研究中出現頻率大大減小;右側橢圓中的關鍵詞則是2014年后興起的研究熱點,例如合拍片、互聯網+、電影產業促進法等;位于圖中部的詞匯是電影產業研究領域內長期的焦點。

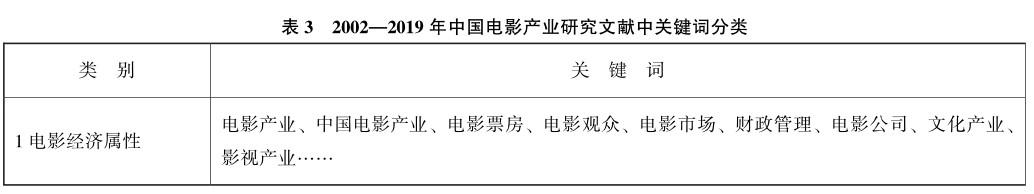

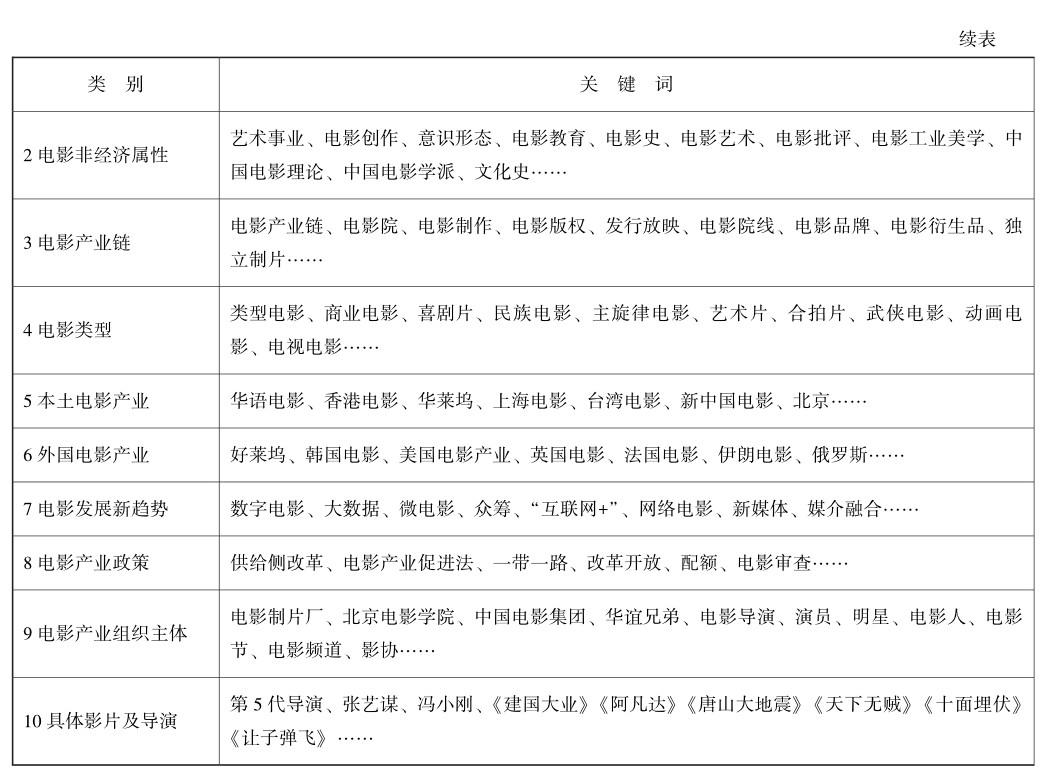

依據CiteSapce軟件的數據篩選結果,筆者將出現頻次大于1的關鍵詞進行分類,將電影產業的研究熱點梳理為10個類別(表3)。一方面,從產業視角展開的電影研究內容多樣,不僅有對電影經濟屬性的研究,也有其政治和藝術屬性的分析;不僅涉及具體產業鏈環節,還涉及多種產品類型;不僅聚焦本土的北京、上海和香港電影產業,也探究外部歐美、日韓、伊朗等傳統和新興電影市場的發展;不僅有對電影產業組織主體和平臺的分析,還具體到知名電影人與經典影片;此外還關注新時期電影產業的趨勢和政策影響。另一方面,產業研究的深度有所欠缺,當前出現頻次與中心性較高的關鍵詞多是以電影產業屬性和特征描述為主的一般性研究,基于產業組織學、經濟地理學、演化經濟學、社會學等學科視角和理論開展的專業性研究相對缺乏,對電影產業整體及各環節的組織主體、組織方式、網絡結構、空間布局、產業演化、產業績效等議題的研究相對不足。

(二)研究者分析

學者是推進研究領域發展演化的核心力量,通過探索學者在期刊論文發表過程中的合作網絡,能夠識別出學科發展的主要貢獻者和他們間的社會關系。所選的1713篇文獻共有1568位作者,從發文量分析,電影的產業研究領域內尹鴻(34次)、饒曙光(28次)和劉漢文(23次)三位學者發文量最高;總發文量10次及以上的作者有15位,其中前11位作者的發文次數約占所有作者總發文次數的10%; 5次以上的作者有36位,其發文次數之和約為所有作者總發文次數的16%;發文僅有1次的作者高達1240位。

進一步使用CiteSpace軟件對電影產業研究領域的作者進行分析,得出學者間呈現整體分散,局部集中的合作關系。整體方面,產業研究領域的各作者間聯系較為稀疏,存在大量獨立單節點,即發文量不足兩篇的學者較多,許多學者以電影產業為研究對象,使用經濟學、管理學、社會學、法學、地理學等不同學科理論與方法展開研究,彼此間交叉較少,且缺乏系統性、連續性研究。局部方面,作者間的集聚主要在少數學術團隊,清華大學新聞與傳播學院的尹鴻教授、國家廣電總局發展研究中心電影所劉漢文所長、中國文聯電影藝術中心的饒曙光主任、中國傳媒大學廣告學院的張宏教授和北京電影學院的侯光明教授等形成了各自為核心的學術團隊,均呈現出了一定量的合作。核心與外圍合作者間的關系主要基于師生間合作、同一工作機構合作、某個議題的訪談或會議合作展開。此外,黃式憲、劉藩、周鐵東、韓三平、童剛、曹怡平等作者在電影產業研究領域的固定合作關系相對較少,但個人發文量較高,呈現出一定的行業研究影響力。這些團隊和研究人員的學科背景集中于新聞廣播、傳媒、電影藝術、電影評論等領域,所屬機構主要為電影和傳媒類高校、行業協會和國家管理機構,大部分作者通常擔任多項兼職,他們在行業信息獲取和最新數據收集方面具備顯著優勢,有利于期刊論文發表。相對高新技術和制造業研究,電影從業者、參與者及管理者發表的論文數量占比較高,而社會科學領域學者的研究相對較少。學者間缺乏充足的合作,這不利于學科和產業發展。

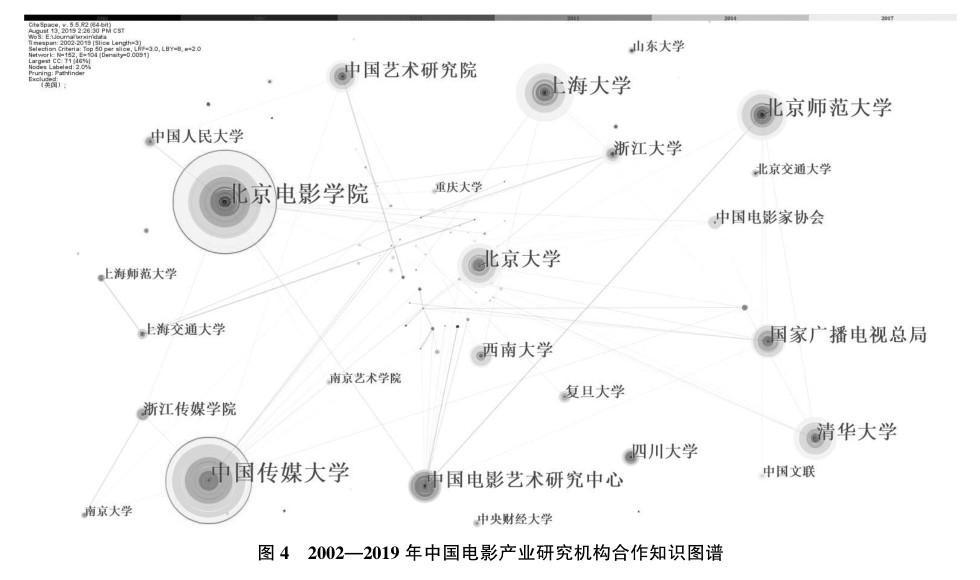

(三)研究機構分析

不同作者對同一研究機構的標注存在一級和二級單位差異,在1713篇文獻中明確標注了二級單位的機構中,上海大學上海電影學院在產業領域發文量最多(71篇),北京師范大學藝術與傳媒學院(57篇)、清華大學新聞與傳播學院(55篇)和北京大學藝術學系(41篇)緊隨其后,上述機構均是綜合性大學中與電影產業相關的專業學院。進一步將所有文獻中的機構數據處理至一級單位,并進行同一機構不同時期名稱的統一,利用CiteSpace軟件對1713篇電影產業文獻的發文機構共現進行計量分析,得出研究機構網絡圖。從網絡密度看,各機構間聯系頻度不高,彼此間合作交流有待提升。節點的圓越大,表明該機構發文數量越多,與依托二級單位的機構發文量數據不同,一級機構中北京電影學院和中國傳媒大學發文量優勢顯著,發文量超過20篇的機構共有15家(表4)。這些機構包括專業影視院校、綜合性大學、政府管理機構、政府研究機構和行業協會。相較高新技術產業、裝備制造業等行業的學術研究,電影產業發文機構類型更多樣,特別是行業協會和政府管理機構基于其數據和對現實情況的掌握,提供了與高校不同的研究視角。圖中節點間的連線代表著不同機構間的合作,根據節點的中介中心性,北京電影學院、中國傳媒大學、清華大學和中國電影藝術研究中心4家機構是其他機構間合作的聯系者。從區域看,位于北京的研究機構發文量占絕對優勢,這與北京處于我國電影產業發展的絕對核心地位相關,作為中國的文化產業中心,北京不僅集聚了大部分相關研究高校與人才,同時是國家影視產業管理機構所在地,是大量國有和私營電影企業的集聚地。

四、研究結論與展望

(一)研究結論

本研究利用文獻定量分析方法對2002—2019年中國知網中關于電影產業研究的期刊文獻有選擇地進行分析。從發文時間看,電影產業的研究以2002—2011年為增長期, 2012年至今為穩定期,階段性特征明顯;從發文期刊看,關于電影產業的學術研究依然多見于專業性期刊,綜合性與非專業性期刊載文量較少;從發文作者看,電影產業研究形成了“整體分散,局部集中”態勢,不同學科背景學者間合作交流較少;從研究機構看,電影產業研究的組織類型多樣,形成了以高校為主體,包含研究機構、管理機構和行業協會的格局,且空間特性顯著,主要發文機構集中于中國電影產業發展的核心地———北京。

從研究內容看,首先,已有的研究側重時效性,每年均有一定數量論文探討本年度電影市場供需與消費特征,且積極關注數字信息、互聯網、VR等新技術,追蹤后工業化消費經濟時代的新形勢、國家及地方政府相關法律法規等新政策對電影產品類型、市場消費方式及企業管理等造成的影響;其次,已有的研究強調國際經驗借鑒,從歐、美到亞、非國家與地區,從傳統電影強國、知名電影生產基地到新興電影國家及崛起的電影產業集聚均有涉及,討論其產業發展與政府管制特征;最后,已有的研究嘗試從產業鏈、競爭力、產業集群、SWOT等產業經濟學視角分析某一地區電影產業的發展特征、優劣、模式與路徑。

總體上我國電影產業的研究顯示出較強的行業指向性,專業院校及相關從業者是主要研究力量,專業期刊是產業研究和知識交流的主要陣地。這一研究特點的優勢是對整體行業的歷史演進、實時動態和發展趨勢,以及國外電影產業發展的經驗教訓等有較好的追蹤和掌握,劣勢是現有研究就產業論產業,更強調產業發展現狀、動態、經驗教訓,基于經濟學、管理學、社會學和地理學等多學科視角對產業組織模式、空間布局、區域差異等領域的機理性研究偏少,且現有研究方法與手段較為單一,以定性分析和屬性數據描述為主,定量分析方法使用不足。

(二)研究展望

中國正從“電影大國”邁向“電影強國”,從多學科融合視角,關注產業發展的組織模式、空間布局、區域差異、產業績效等對促進電影業高質量發展很有必要。建議未來以產業特性為基礎,展開以下幾大領域的相關研究:

1.電影產業的組織特性,即各電影企業內與企業間如何高效組織生產、發行和放映:宏觀尺度,電影產業組織呈大小企業分工合作的縱向非一體化方式,其中大型企業掌控知識和創意密集環節、高附加值環節,版權歸其所有,小型企業主要提供專有技術服務,位于低附加值環節;微觀尺度,影片制作基于具體項目開展臨時合作,以導演或制片人為核心組建生產某部影片的合作團隊,涉及的創作表演、技術服務和管理組織人員均是短期雇傭和臨時集聚,當項目完成后團隊自動解散[14]。

2.電影產業的空間特性,即各電影企業在不同環節對外合作伙伴選擇的空間距離:電影產業在多空間尺度組織和發展。首先,影片生產制作環節以地方布局為主,大量學者研究指出影視生產具有大都市集聚特性,各國電影生產制作多發生在特定的某個或某些城市內。其次,電影合作生產、資源跨界流動、發行營銷等全球化特性顯著。最后,基于文化交流、市場占領、成本節約等目的,國家尺度的影片合拍協議、電影集群尺度的離岸外包等貢獻了多空間尺度的電影產業合作。

3.電影產業的經濟特性,即如何最大程度的獲取電影產品的經濟收益:一方面,電影產品消費存在重復性和非排他性。影片作為一種商品,卻有類公共物品特性,一部影片被生產創造后可以實現無限量供應,多個消費者可以重復購買使用,個體消費者行為不會削減其他人的消費可能,同時所有消費者都未獲取其所有權。一部影片的理論最大消費量為全球市場,發行商以最大程度銷售影片為目標。另一方面,電影產業存在“火車頭效應”,影片是整個產業的火車頭,它的外部效應帶動了整個大電影產業發展,在成熟的電影產業體系中,即使是一部成功的大片,其院線上映獲得的票房收入僅占經濟收益的小部分,屬于初次消費收益,而該影片相關的后端產品是其收益的大部分,即一部影片帶動的出版、廣告、旅游、娛樂、玩具等相關行業的收益,屬于最終消費收益。

注釋

[1] MPAA. Theatrical Market Statistics 2012.

[2]中國電影家協會,中國文聯電影藝術中心. 2020中國電影產業研究報告[M].中國電影出版社, 2020.[3]尹鴻,程文. 2011年中國電影產業備忘[J].電影藝術, 2012 (02): 5-19.

[4]劉漢文,陸佳佳. 2019年中國電影產業發展分析報告[J].當代電影, 2020 (02): 15-26.

[5]劉漢文. 2010年度中國電影產業發展分析報告[J].當代電影, 2011 (03): 16-22.

[6]尹鴻,許孝媛. 2019年中國電影產業備忘[J].電影藝術, 2020 (02): 38-48.

[7]產業信息網. 2016年中國國產電影總數量、上映數量及上映比例分析. 2016. 11. 2.

[8]來源同2.

[9]尹鴻,尹一伊. 2012年中國電影產業備忘[J].電影藝術, 2013 (02): 5-19.

[10]尹鴻,孫儼斌. 2020年中國電影產業備忘[J].電影藝術, 2021 (02): 53-65.

[11]尹鴻,尹一伊. 2012年中國電影產業備忘[J].電影藝術, 2013 (02): 5-19.

[12]中國電影家協會,中國文聯電影藝術中心. 2020中國電影產業研究報告[M].中國電影出版社, 2020.

[13]數據整理自多篇論文與專著,如下:尹鴻,許孝媛. 2019年中國電影產業備忘[J].電影藝術, 2020 (02): 38-48.尹鴻,李天語,孫儼斌. 2018年中國電影產業備忘[J].電影藝術, 2019 (02): 33-45.尹鴻,馮飛雪. 2014年中國電影產業備忘[J]. 電影藝術, 2015 (02): 13-26.尹鴻,尹一伊. 2012年中國電影產業備忘[J].電影藝術, 2013 (02): 5-19.尹鴻,詹慶生. 2006中國電影產業備忘[J].電影藝術, 2007 (02): 5-14.尹鴻,詹慶生. 2005中國電影產業備忘[J].電影藝術, 2006 (02): 8-16.尹鴻,王曉豐.中國電影產業年度備忘[J].當代電影, 2005 (02): 18-26.尹鴻. 2002~2003中國電影產業備忘(下)[J]. 電影藝術, 2004 (03): 28-32.劉漢文,陸佳佳. 2014年中國電影產業發展分析報告[J]. 當代電影, 2015 (03): 17-24.劉漢文. 2010年度中國電影產業發展分析報告[J].當代電影, 2011 (03): 16-22.中國電影家協會,中國文聯電影藝術中心. 2020中國電影產業研究報告[M].中國電影出版社, 2020.中國電影家協會,中國文聯電影藝術中心. 2019中國電影產業研究報告[M].中國電影出版社, 2019.中國電影家協會,中國文聯電影藝術中心. 2018中國電影產業研究報告[M]. 中國電影出版社, 2018.中國電影家協會,中國文聯電影藝術中心. 2017中國電影產業研究報告[M].中國電影出版社, 2017.中國電影家協會,中國文聯電影藝術中心. 2016中國電影產業研究報告[M].中國電影出版社, 2016.中國電影家協會,中國文聯電影藝術中心. 2015中國電影產業研究報告[M].中國電影出版社, 2015.其中,影片產量中2002—2006年為故事片產量, 2007—2019年為影片總產量。

[14]劉剛,辛曉睿,海駿嬌,曾剛.電影產業網絡研究綜述[J]. 世界地理研究, 2017, 26 (03): 124-133.