青年群體的家庭資本對其收入水平的影響

——基于2016年中國勞動力動態調查數據

高逸卿

(首都經濟貿易大學勞動經濟學院 北京 100070)

一、引言

伴隨著改革開放,中國經濟轉型取得諸多成就。十九屆四中全會提出,推動經濟高質量發展的同時要加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設,健全有利于更充分更高質量就業的促進機制及建立解決相對貧困的長效機制。與此同時,我國城鄉、地區、職業、行業、人群之間的收入差距快速拉大(賈康,2018),收入不平等狀況仍然明顯。2018年我國農村貧困發生率為1.7%,九年義務教育鞏固率為94.2%,高中階段毛入學率為88.8%;基尼系數為0.468,城鄉收入比為2.69。

現有研究顯示,影響收入差距的重要因素主要包括人口結構變化、勞動力技能改善狀況、技術升級與自動化水平、國內外產品需求變化及工會組織等具體制度(Karabarbounis 和Neiman,2013)。貢森等(2014)指出,中國的不平等問題,包括機會不平等和結果不平等,其背后原因主要是市場機制的作用未得到良好發揮,公共資源和權力濫用,及優質社會服務的享受權不公平;同時將不平等問題總結為收入不平等、家庭不平等、財富不均衡、水資源、衛生和醫療服務的不公平準入、人力資本的不平等及性別不平等六大方面。

收入不平等作為不平等問題最核心的部分,其影響因素眾多,包括戶籍制度和城鎮化(陳釗等,2009)、市場化(李實等,2014)、性別(Zhu,2016)、經濟開放(段志民,2018)等。此外,吳曉剛等(2014)提出職業在城鎮工人與農民工收入不平等中起中介作用,是一種關鍵的“報酬機制”,體現在不同職業間報酬差異和職業內部的報酬差異。吳愈曉(2011)通過實證發現高學歷、低學歷的勞動者處于不同的勞動力市場,且經濟地位的獲得路徑有“二元性”。職業流動是提升收入水平的主要因素,對人力資本的影響并不顯著。周興和張鵬(2014)通過實證發現,代際之間的職業傳遞會阻礙代際收入的流動性,且代際職業傳遞對高收入家庭的收入彈性影響更強烈。

我國不平等問題突出表現在收入水平差異,而家庭資本背景在代際傳遞過程中的作用不容忽視,通過子女教育、投資等多種途徑影響著下一代的未來。因此,本文從收入不平等的因素分析為出發點,主要考察家庭資本對子女收入水平的影響。

二、理論基礎與文獻綜述

(一)理論基礎

1.資源受限理論

Becker(1993)提出資源受限理論框架,認為貧困父母由于處在經濟危機狀態,難以有足夠的金錢和精力用來開發子女的人力資本。此外,家庭結構對貧困率也會產生影響,如未婚母親和單親母親培育的子女,成年后會有較高貧困率(Corcoran,1997);在不完整家庭成長的孩子得到的家庭經濟資源、非經濟資源及社區資源的機會較少。貧困代際傳遞聚焦于代際之間轉移的各種形式的資本,包括金融資本、人力資本、物質資本、社會資本、政治資本、自然與環境資本等(Karen Moore,2001),除此之外債務也會傳遞。

2.新遷移經濟理論

Stark(1991)將家庭看作收益最大化的主體,認為人們會根據家庭預期收入最大化和風險最小化的原則進行決策,包括家庭成員的外出或回流,因為外出勞動者與家庭勞動者在不同工作環境下從事不同的生產活動,其收入就有一定互補性。影響人們進行遷移決策的三種家庭效應為風險轉移、經濟約束和相對貧困。風險轉移是指家庭為規避生產、收入方面的風險,會將家庭成員外出已實現收入來源多元化。經濟約束是指家庭面臨資金約束或制度供給短缺又缺乏保險保障時,需通過成員外出務工獲得必要的資金。相對貧困則是引起遷移的動因。國內學者認為,該理論適合分析我國城鄉二元結構下的遷移現象,因為我國,尤其是農村地區受傳統文化影響,家庭利益最大化往往是獲取個人最大化經濟收入的直接目的(杜鷹,1997)。

3.家庭資本理論

科爾曼(1988)提出家庭資本至少包括三種形式:物質資本、人力資本和社會資本。物質資本可取得教育成就的物質資源,如,固定的學習場所、輔助的學習資料等,可利用家庭財富或收入進行近似測量。人力資本提供了學習的潛在認知環境,可通過父母教育水平近似測量。社會資本促進和增強了物質資本和人力資本對子女教育的影響,存在于人際關系網絡中。布迪厄(1998)在區分了以上三種形式的資本基礎上,將文化資本的存在形式歸結為以下三種:一是體現在個體根深蒂固的身心性情傾向中(身體化形態);二是體現在文化物品中(客體化形態);三是體現在特定制度安排上,如教職資格認定等方面的規定(制度化形態)。

(二)文獻綜述

現有研究中,家庭背景對子女發展產生多方面影響。家庭背景對大學生畢業去向存在顯著影響(陳東、張郁楊,2019)。家庭背景對子女的學業成就有較大的影響,教育機會差異和家長教育參與是兩條重要的影響路徑,并且影響路徑和機制存在顯著的城鄉差別(李忠路、邱澤奇,2016)。國內研究中,鄒薇和馬占利(2019)提出家庭背景中父母受教育程度對子女教育成就具有重要影響,其差異通過轉化為子代人力資本存量的不平等,再通過教育收益及勞動力市場的信號作用,最終導致子代收入不平等,加劇代際不平等的固化。

科爾曼(1988)認為,家庭經濟資本是家庭中可確保子女接受教育的財富總量,對子女未來社會地位的影響可通過提供的教育投資實現。Wong(1998)發現家庭擁有文化資本的差異對子女學習成績有顯著正向影響。家庭的社會資本存量會增加子女人力資本存量,同時對子女畢業后未來職業選擇和求職信心有著重要影響(鄭潔,2004)。家庭文化資本可分為父母受教育程度、家庭文化習慣、家庭文化期待,均對大學生學習投入產生積極影響(王偉宜、劉秀娟,2016)。對于農科大學生而言,家庭文化資本通過學習成績對其農村基層就業意愿產生負面影響,而城鄉差異對其影響路徑產生差異(張艷等,2018)。

綜上所述,家庭背景對子女的教育、就業等方面產生諸多影響,而教育作為人力資本投資,對就業能力的形成起關鍵作用,最終會通過就業質量呈現。因此從家庭差異角度,揭示個體就業狀況延續的不平等問題,是本研究的出發點。現有文獻中對于家庭資本與收入水平或就業質量的研究,大多以應屆畢業生(高耀等,2010)、青年農民(董金秋,2011)、女性大學生就業(劉雷波,2018)、子女教育(楊寶琰、萬明鋼,2015)等特定群體為研究對象,而不限學歷、不限性別、不限戶籍的研究尚有不足。因此,本文聚焦青年群體,即將家庭資本劃分為家庭經濟資本、家庭文化資本、家庭社會資本三個維度,考察其對收入水平的影響。并提出以下假設:

H1:家庭經濟資本對收入水平具有正向影響。

H1.1:家庭人均總收入對收入水平具有正向影響。

H1.2:家庭人均財富對收入水平具有正向影響。

H2:家庭社會資本對收入水平具有正向影響。

H2.1:家庭年禮金支出對收入水平具有正向影響。

H2.2:父母黨員數量對收入水平具有正向影響。

H3:家庭文化資本,即父母平均教育水平對收入水平具有正向影響。

三、數據來源與變量設計

(一)數據來源

本文的實證數據來自中山大學社會科學調查中心2016年在全國多個省市實施的中國勞動力動態調查(CLDS2016)。鑒于本文研究對象為青年群體,將出生日期鎖定為1986—1995 年,以保證被調查人在填寫問卷時年齡在20—30 歲;根據本文研究框架需要,根據“是否工作過”判斷篩選出有工作經歷的人;根據“雇傭狀態”篩選出處于雇員從業狀態的樣本;由于解釋變量為家庭資本,進一步剔除家庭人數為1的樣本;針對就業相關的題目進一步將空白或無效數據剔除,最終確定864個樣本。

(二)變量設計

本研究主要考察青年群體的家庭資本對其收入水平的影響,因此解釋變量為家庭資本,被解釋變量為收入水平。考慮到社會保險的種類與數量的影響,收入水平采用個人問卷中“不扣除個人所得稅,社會保險和住房公積金的2015 年工資收入”和周工作小時處理為“小時工資”進行衡量。家庭資本分為經濟資本、文化資本和社會資本三個維度。主要控制變量包括性別、政治面貌、是否懂外語、教育年限和技能證書數量。

(三)研究設計

為了檢驗青年群體的家庭資本對其收入水平的影響,本文采用logit回歸模型分析。模型設定如下:

其中,因變量為收入水平,即小時工資(Income),自變量為家庭資本,即家庭人均總收入(X1)、家庭人均財富(X2)、年禮金支出(X3)、父母平均教育年限(X4)及父母黨員數量(X5)、控制變量為性別(Z1)、政治面貌(Z2)、是否懂外語(Z3)、教育年限(Z4)及技能證書數量(Z5)。

四、實證結果分析

(一)描述性統計分析

本文采用簡單描述性分析和相關分析,分別描述所有變量的基本情況。根據對被調查對象個人和家庭基本情況的介紹。可知平均收入水平一般,被調查青年的平均教育年限為12 年,即高中畢業。其中學歷最低為未上過學,學歷最高為碩士;技能證書獲得情況不普遍,僅有312 人擁有技能證書;懂外語者掌握的語種皆為英語,占比41.8%。被調查者家庭資本的差距較為懸殊,家庭人均年總收入最低為435元,最高為475000 元;加上自有住房現在市值和欠債金額,家庭人均財富最低至-28 萬元,最高至206 萬元;存在年禮金支出的家庭僅有212 家,且從400—20000 元不等,家庭經濟方面水平差距較為懸殊。家庭文化資本方面,父母教育水平差距較大,父親學歷為本科以下共845 人,其中未上過學的有535人,僅有18 人取得本科以上學歷;母親學歷達到本科水平的僅有1 人,且有572 人未上過學。家庭社會資本方面,父母均不是黨員家庭共817人,僅有1戶父母均為黨員。

(二)回歸統計分析

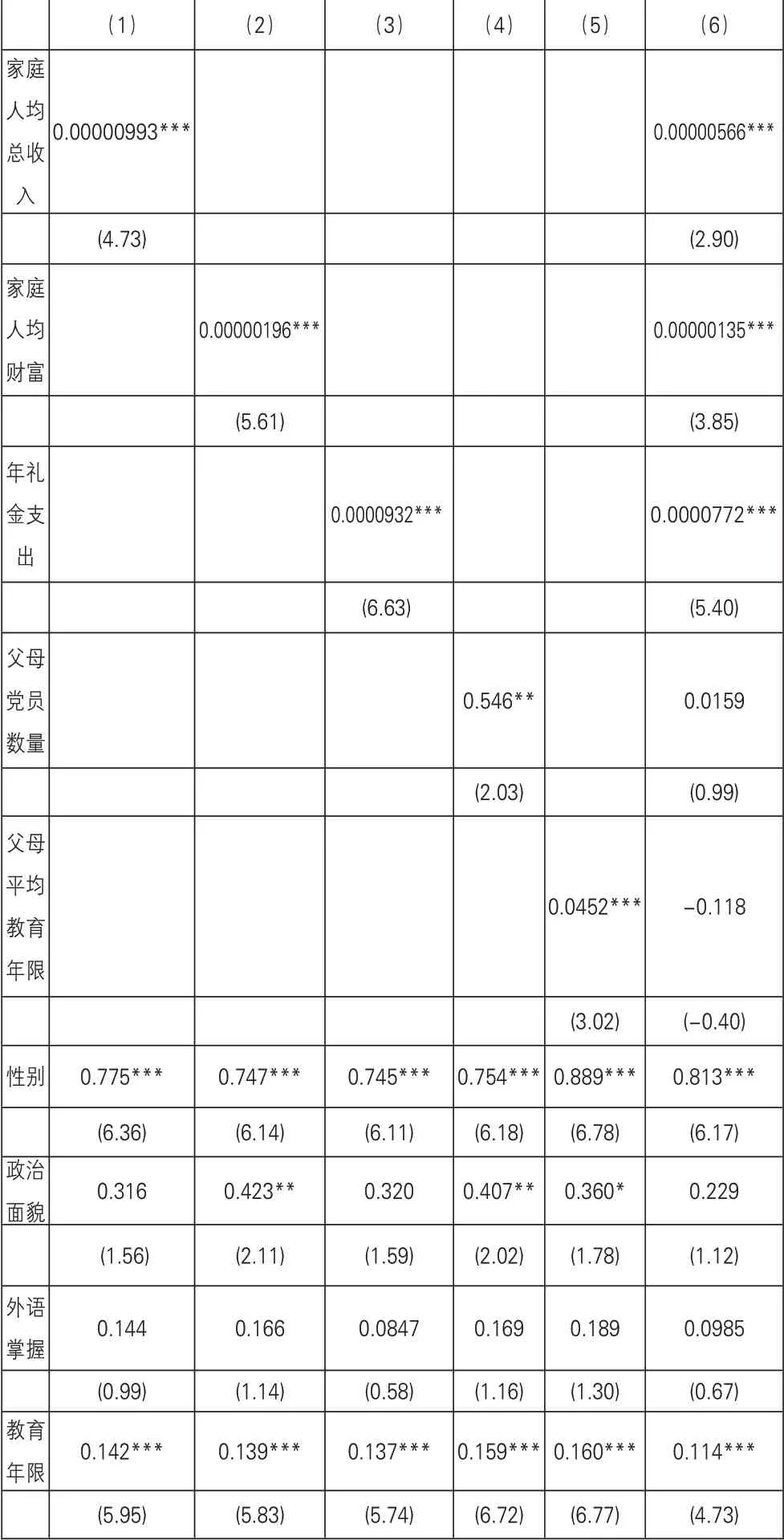

回歸結果表1中,第(1)—(5)列為加入控制變量后,自變量家庭人均總收入、家庭人均財富、年禮金支出、父母平均教育年限及父母黨員數量分別對因變量收入水平回歸的結果,第(6)列為加入控制變量后,將所有自變量納入對因變量收入水平進行回歸。

表1 對收入水平(小時工資)的logit回歸分析結果

技能證書0.102(1.53)0.106(1.60)0.105(1.57)0.0820(1.24)0.0926(1.41)0.133**(1.98)

由第(1)—(5)列可知,自變量家庭人均總收入、家庭人均財富、年禮金支出及父母平均教育年限的估計系數均在0.01 水平下顯著,父母黨員數量的估計系數在0.05 水平下顯著,即假設1、2、3均得到數據支持。

由第(6)列可知,納入所有變量后,家庭人均總收入、家庭人均財富和年禮金支出仍在0.01 水平上顯著,但父母平均教育年限和父母黨員數量不再顯著,說明在家庭資本整體對青年收入水平的正向影響中,家庭人均總收入、家庭人均財富和年禮金支出主要作用。

由(1)—(6)列可知,個體的性別和教育年限與其收入水平在0.01 水平顯著相關,即對收入水平起正向影響。政治面貌和獲得技能證書數量也起到部分作用,說明在家庭資本對收入水平的影響過程中,個體特征也起到了顯著影響,與現有研究結果相符。

五、結語

本文主要探討了青年群體的家庭資本對其收入水平的影響,通過現有理論和研究進行研究設計,并在此基礎上利用2016 年勞動力動態調查數據進行實證分析。得到以下三點結論:首先,家庭資本中經濟資本在不同家庭中差距懸殊,對青年收入水平起顯著正向影響,即便在控制了性別、教育水平、政治面貌、是否掌握外語和技能證書數量及其余自變量后仍然顯著。其次,家庭資本中社會資本雖然普遍水平不高,但對青年收入水平仍起到正向影響,在加入其余變量后仍然顯著。最后,家庭資本中文化資本由于普遍水平一般,因此雖然對青年收入水平具有正向影響,但加入其余變量后,作用不再顯著,說明文化資本在家庭資本的正向作用中未起到主要作用。