粵港澳大灣區一流教師教育體系建設:現狀分析與路徑建議*

朱旭東 劉麗莎 付 鈺

一、問題提出

粵港澳大灣區一流教師教育體系建設,一方面,是基于粵港澳大灣區建設這一全局性、示范性和協同性的國家重大發展戰略背景而提出,打造“國際一流灣區和世界級城市群”的進程中注定離不開一流人才與教育。2019年2月中共中央、國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》(以下簡稱《綱要》)中明確提出要“打造教育和人才高地”、“支持大灣區建設國際教育示范區,引進世界知名大學和特色學院,推進世界一流大學和一流學科建設。”另一方面,粵港澳地區龐大的基礎教育規模對高質量教師隊伍的現實需求,也對一流教師教育體系建設提出了訴求。

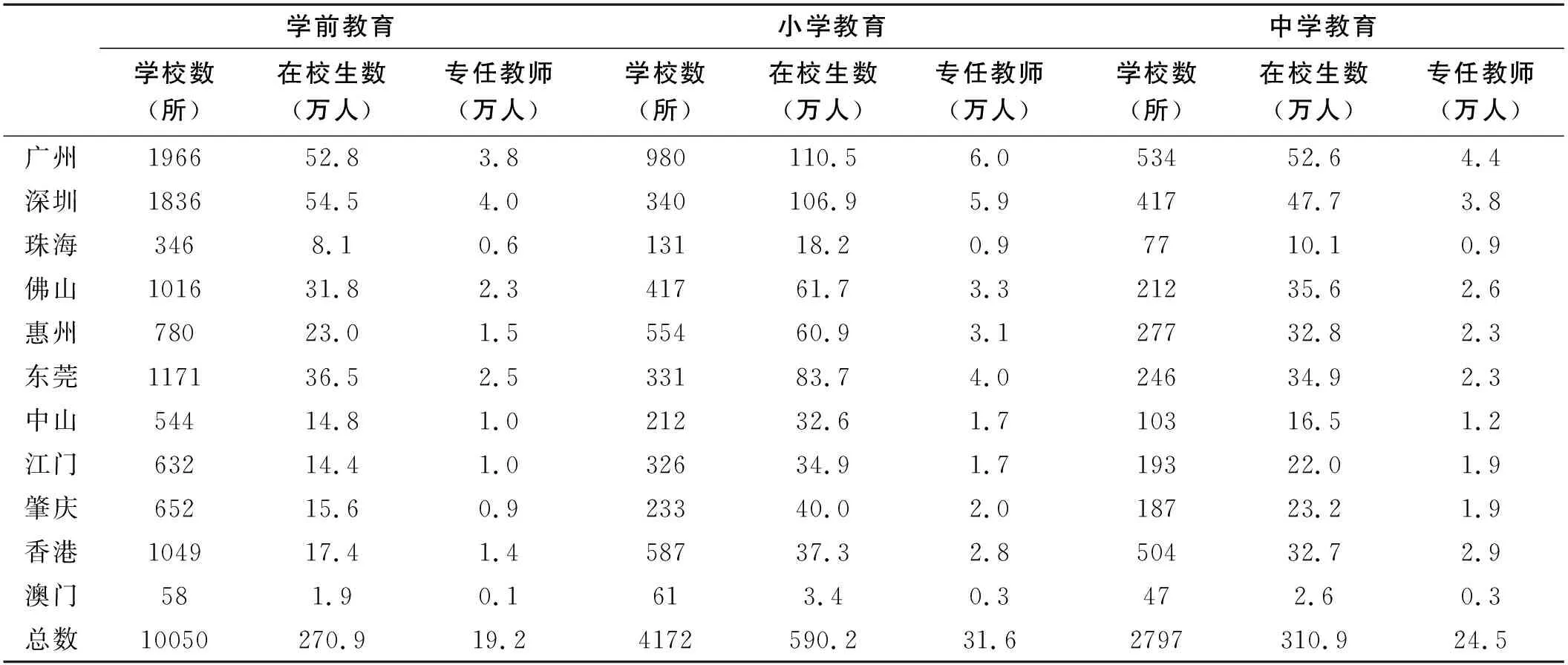

根據粵港澳11個地區2019年教育統計年鑒數據顯示(見表1),粵港澳大灣區基礎教育各學段學校總數為17019所,其中幼兒園10050所,小學4172所,中學2797所。在校學生總人數為1171.9萬人,其中幼兒園270.9萬,小學590.2萬,中學310.9萬。專任教師共75.4萬,其中幼兒園專任教師19.2萬,小學31.6萬,中學24.5萬。總體來看,粵港澳大灣區基礎教育學校數量及學生和教師數量龐大,各學段學校、學生和教師數量成金字塔形分布,意味著粵港澳大灣區未來需要大量的中學教師來應對當前龐大的小學生規模,做好優質教師資源的戰略性儲備。因此,粵港澳大灣區在教師培養方面對一流教師教育體系有著巨大的需求。

表1 粵港澳大灣區基礎教育現況統計表

由此,粵港澳大灣區一流教師教育體系建設不僅是服務國家重大發展戰略,打造灣區人才高地、提升國際競爭力的重要保障;也是響應和滿足基礎教育對優質教師隊伍需求的必然手段。問題是,什么是一流教師教育體系?粵港澳大灣區教師教育體系現狀如何?其是否已經建立一流的教師教育體系?應如何建立一流教師教育體系?對于這一系列問題的回答將助力粵港澳開展深度教育合作,科學的構建粵港澳大灣區一流教師教育體系,為全國教師教育體系的構建樹立典范。

二、粵港澳大灣區一流教師教育體系的界定

粵港澳大灣區一流教師教育體系建設的首要前提是明確粵港澳大灣區一流教師教育體系是什么的問題。首先,要界定“粵港澳大灣區”,它是指珠三角“9”個經濟最發達的城市加香港、澳門“2”個特別行政區共11個城市所組成的區域,是我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一,在國家發展大局中具有重要戰略地位。其次,要確定什么是“一流”。從詞性上講,“一流”是一個屬性詞,《現代漢語詞典》解釋為“第一等”。從形式上講,“一流”就是一種最高標準,要超出同類所達到的高度。最后,要確定什么是“教師教育體系”。教師教育體系指教師培養機構及其運行的制度構成的一個系統,因此體系是由機構和機構運行的制度組成的。其中,組織機構是教師教育體系的基礎和核心,本文所論及的教師教育體系側重于教師教育的組織機構體系。

綜合而言,本文中“一流教師教育體系”是對教師教育組織機構水平的要求,從教師教育組織機構所包含的要素來說,一流教師教育體系至少應包括:一流的教師教育院校機構,一流的教師教育學科,一流的教師教育師資隊伍。且從結果檢驗的導向上,還應包括培養一流的教育人才。相應地,粵港澳大灣區一流教師教育體系,就是指珠三角9市和香港、澳門兩個特別行政區所組成的粵港澳大灣區一流教師教育院校機構,一流的教師教育學科,一流的教師教育師資隊伍,及其培養的一流的教育人才。

三、粵港澳大灣區一流教師教育體系的建設現狀

(1)尚未形成師范院校為主體的教師教育體系結構

首先,粵港澳大灣區一流教師教育體系建設,必須要有一流的院校機構。根據《中國教育現代化2035》提出,“健全以師范院校為主體,高水平非師范院校參與、優質中小學(幼兒園)為實踐基地的開放、協同、聯動的中國特色教師教育體系”。一流的院校機構至少包括一流師范院校和一流非師范院校。那么,粵港澳大灣區一流師范院校和一流非師范院校參與教師教育的情況如何?本研究對粵港澳大灣區11個城市參與教師教育的高等院校進行了統計。

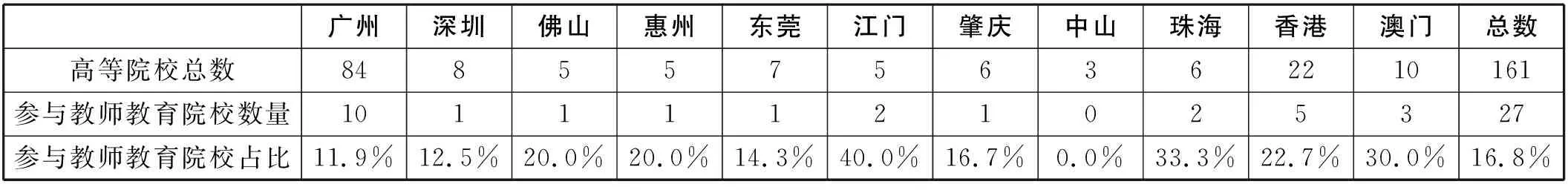

當前粵港澳大灣區參與教師教育院校較少,總共161所高等院校中,僅27所(16.8%)設有師范專業(表2)。此外,參與教師教育院校的區域分布并不均衡,從數量分布上,主要集中在香港和廣州。

表2 粵港澳大灣區參與教師教育的院校分布

從院校性質看,以非師范院校居多,珠三角19所院校中,僅5所師范院校,分別是華南師范大學,廣東技術師范大學,廣東第二師范學院,廣州幼兒師范高等專科學校,廣東江門幼兒師范高等專科學校,且前4所均在廣州。

從院校質量看,粵港澳地區的世界一流高校主要集中于香港,廣東入選一流高校數量較少,其中參與教師教育的更少。首先,教育部2017年公布的“雙一流”大學建設高校名單,廣東中山大學和華南理工大學入選“雙一流”大學建設高校,但兩所一流大學都未參與教師教育。此外,廣東兩所985院校,中山大學,華南理工大學均未參與教師教育;四所211院校,中山大學,華南理工大學,暨南大學,華南師范大學,僅華南師范大學1所參與教師教育。

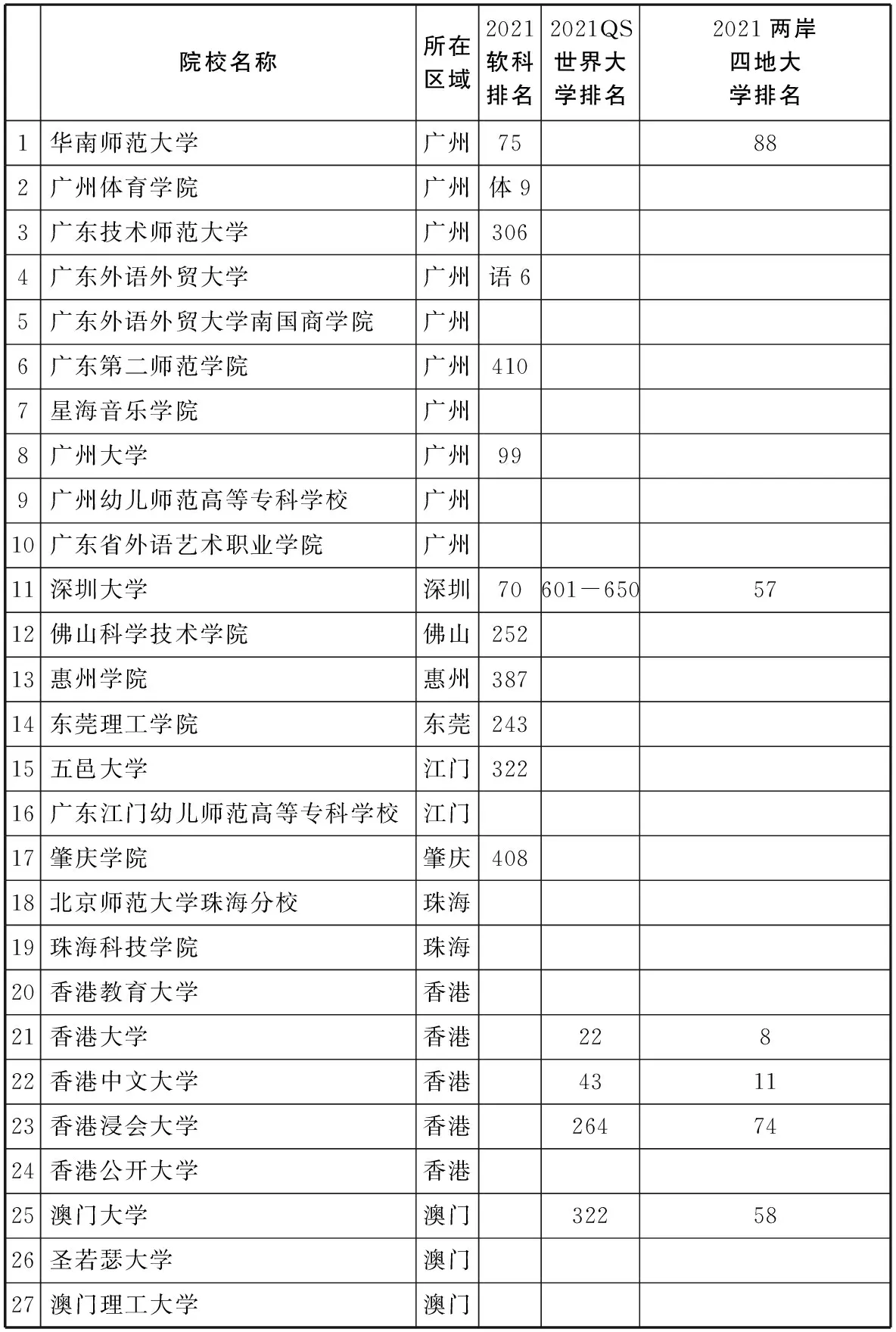

其次,根據軟科發布“2021軟科中國大學排名”(見表3),廣東共有8所高校躋身綜合性大學排名百強,排名領先的中山大學(12名)、華南理工大學(27)、南方科技大學(41)、暨南大學(57)均沒有參與教師教育,而參與教師教育的深圳大學(70)、華南師范大學(75)、廣州大學(99)排名靠后。類似地,2021QS世界大學排名,粵港澳大灣區14所高校入選,廣東5所高校中,僅深圳大學(居601-650位)參與教師教育,其余4所中山大學(第260位)、南方科技大學(第275位)、華南理工大學(第407位)、暨南大學(居751-800位)均未參與教師教育。香港7所大學,香港大學(22)、香港中文大學(43)、香港浸會大學(264)均參與教師教育。澳門2所中,澳門大學(322)參與教師教育。

表3 粵港澳三地參與教師教育院校的世界排名情況

此外,2021兩岸四地大學排名,廣東6所學校上榜,中山大學(10名)、南方科技大學(21)、華南理工大學(43)、暨南大學(77)沒有參與教師教育,僅深圳大學(57)、華南師范大學(88)兩所參與且排名相對靠后。香港上榜6所大學中,有3所香港大學(8)、香港中文大學(11)、香港浸會大學(74)參與教師教育。澳門1所,即澳門大學(58)參與教師教育。

總之,當前粵港澳三地一流的院校參與教師教育情況呈現較大差異。整體上,教師教育資源分布嚴重不均,粵港澳地區161所高等院校僅27所設有師范專業,主要集中在香港和廣州。世界一流高校主要集中于香港,教師教育方面,香港起步較早,現已建立了綜合型、開放式的教師教育體系,香港共5所大學參與教師教育,除了香港教育大學,香港大學、香港中文大學、香港浸會大學這類世界一流的綜合院校也參與教師教育。澳門共3所大學(澳門大學、圣若瑟大學、澳門理工大學)參與教師教育,其中澳門大學是世界一流的綜合院校。澳門的教師教育設置基本滿足澳門師資的需要。

相比之下,廣東一流的院校機構極少參與教師教育,珠三角9市中,世界一流大學建設高校中山大學、華南理工大學、暨南大學等均未參與教師教育,其中中山大學和華南理工大學是廣東地區僅有的兩所國家“雙一流”大學。從世界大學排名和兩岸四地大學排名來看,參與教師教育的諸如深圳大學、華南師范大學、廣州大學排名相對靠后。不僅如此,從院校性質看,珠三角19所參與教師教育院校中,以非師范院校居多,僅5所師范院校。可見,盡管廣東已建立開放的教師教育體系,但尚未形成師范院校為主體的教師教育體系結構。

(二)尚未建立起一流的教育學學科體系

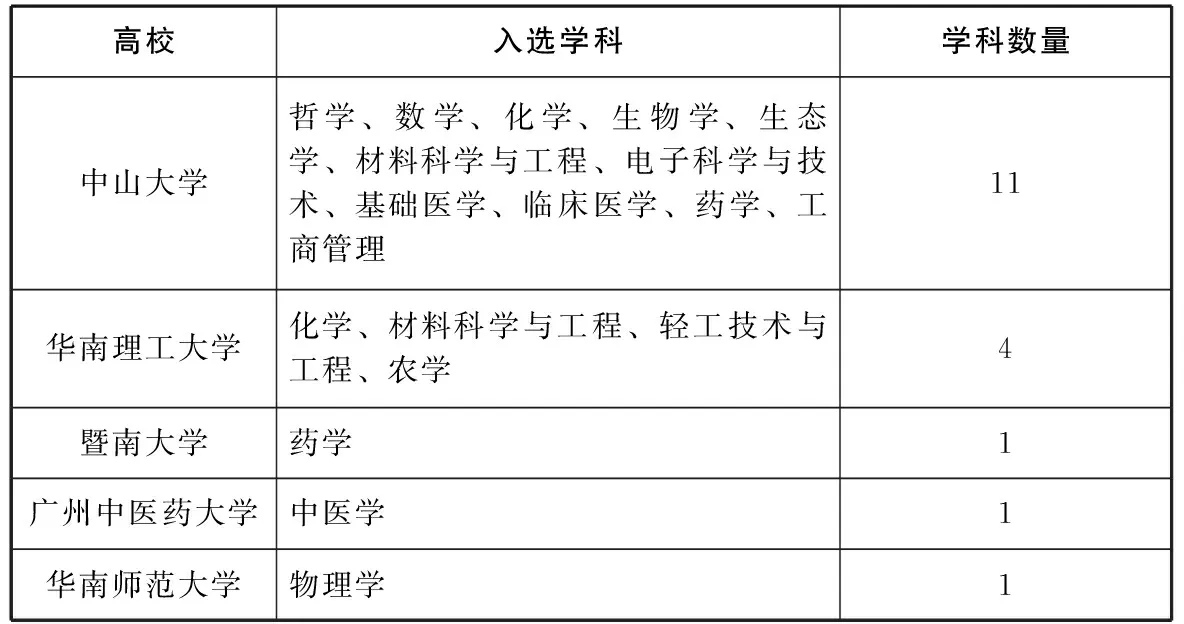

教育部2017年公布世界一流學科建設名單,廣東共有5所大學入選,分別是中山大學(11個學科)、華南理工大學(4個學科),華南師范大學(1個學科)、暨南大學(1個學科)、廣州中醫藥大學(1個學科),共計18個學科進入一流學科建設名單。但無論是一流大學還是一流學科(表4),均沒有師范專業,廣東省一流大學與一流學科尚未參與教師教育。值得注意的是,華南師范大學作為首批國家“世界一流學科建設高校”,且具有教育學一級學科博士點,但“雙一流”名單的學科并非教育學。

表4 廣東入選“雙一流”建設學科的院校

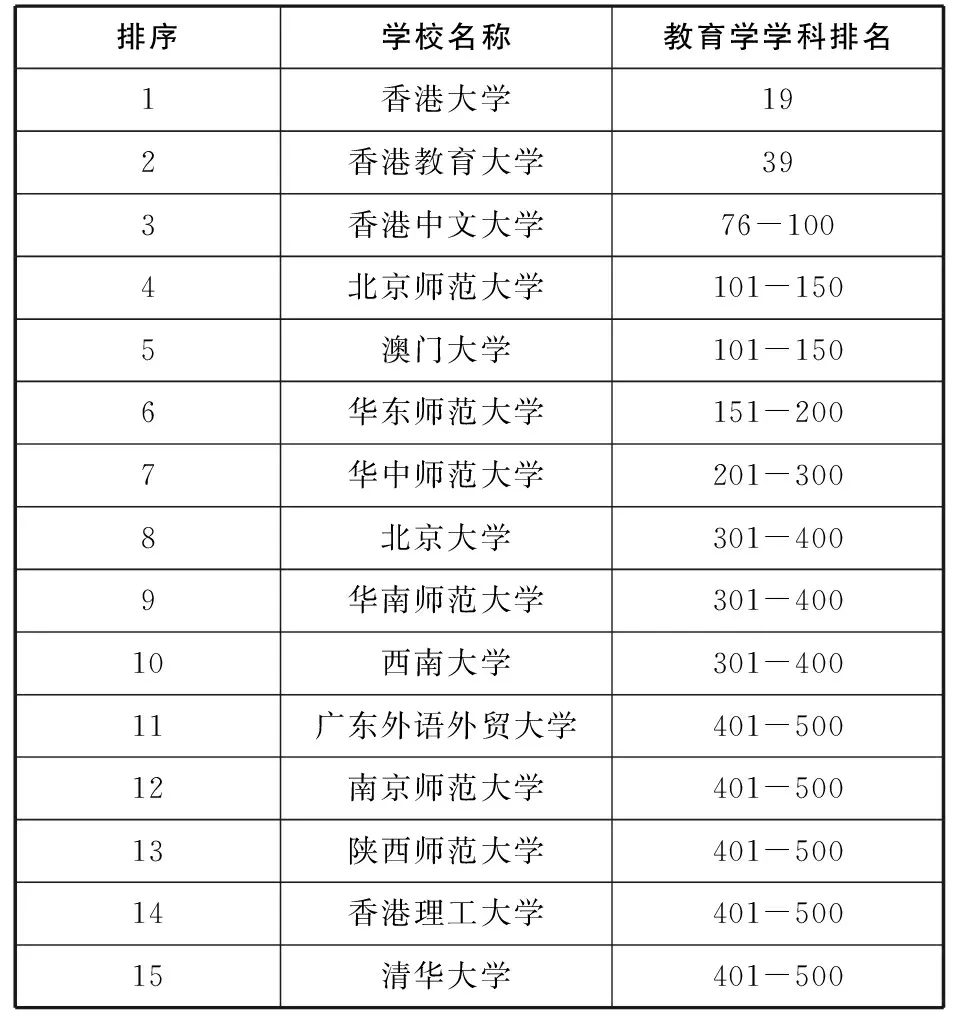

2021年軟科世界一流學科排名,教育學學科排名前500名的學校,我國共15所學校上榜(見表5),香港大學、香港教育大學、香港中文大學分別位列國內前三,同時位列世界前100強。澳門大學位列第五,華南師范大學位列第九,和國家六所部屬師范院校相比,排名相對靠后。另根據2021年華南師范大學的軟科學科排名情況(表6),在軟科世界一流學科排名,教育學科在所有學科中,排名第9,在軟科中國(內地)最好學科排名,教育學在所有學科中,排名第三,且從全國范圍來看,教育學在內地排名第7位。此外,在教育部第四輪學科評估中,華南師大的心理學、教育學、馬克思主義理論、體育學等4個學科獲評A類學科,其中心理學獲評A+。

表5 2021年軟科世界一流學科排名(教育學學科)

表6 2021年華南師范大學軟科學科排名情況

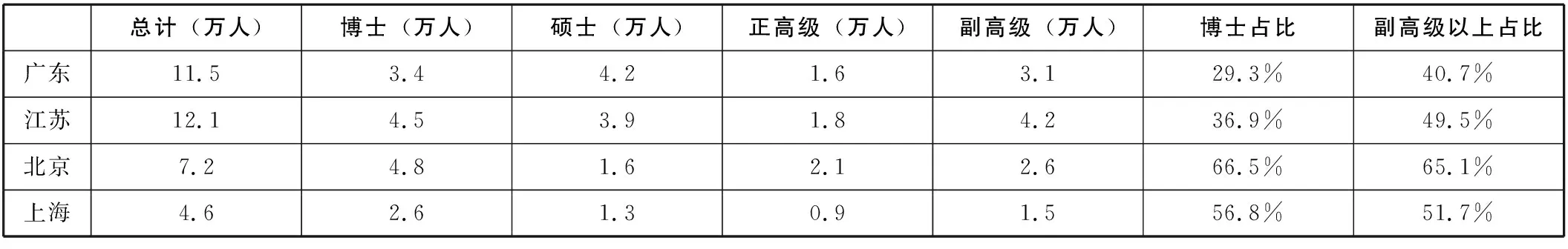

(三)高等教育與教師教育師資隊伍結構有待優化

根據《中國教育統計年鑒2019》數據,從高等教育專任教師學歷和職稱結構對比廣東、江蘇、北京、上海四地的情況(表7)。廣東高校專任教師博士學位占比在四地中最低(29.3%)。2019年江蘇、北京、上海兩地高校博士學位專任教師比例分別為36.9%、66.5%和56.8%。廣東高校副高及以上職稱專任教師比例較低(40.7%),低于江蘇(49.5%)、北京(65.1%)、上海(51.7%)的比例。

表7 高等教育專任教師學歷、專業技術職務情況(普通高校)

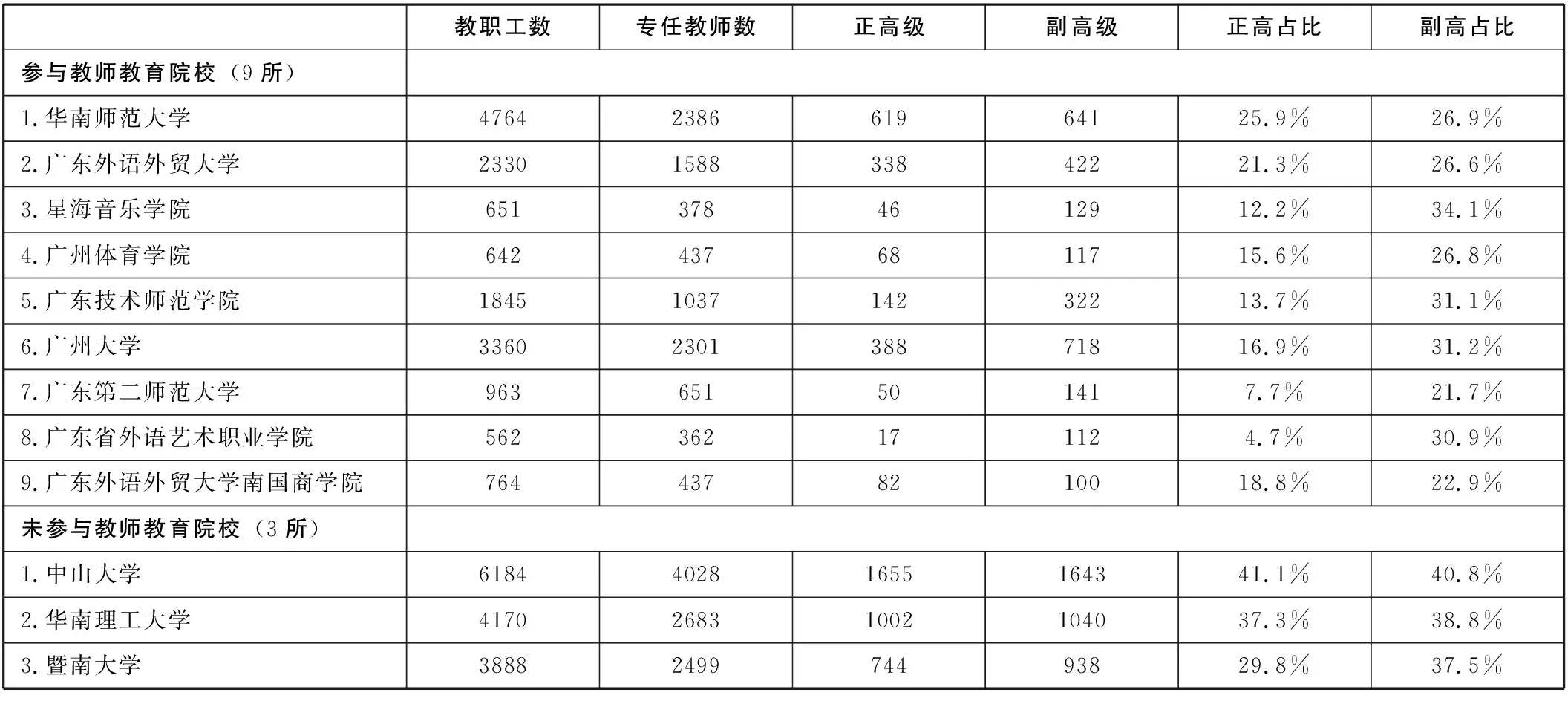

粵港澳大灣區高校161所院校,一半以上(84所)集中在廣州市,其中參與教師教育的27所院校,10所在廣州。對廣州參與教師教育院校的師資情況進行分析(表8),根據2020年《廣州統計年鑒》,擁有副高及以上職稱專任教師比例最多的院校是華南師范大學(52.8%),廣州大學(48.1%)、廣東外語外貿大學(47.9%)、星海音樂學院(46.3%)、廣東第二師范大學(44.7%)緊隨其后。進一步與三所廣州排名前列但未參與教師教育院校(中山人學、華南理工大學、暨南大學)的師資對比,參與教師教育院校中,即使師資最強的華南師范大學,其擁有副高及以上職稱專任教師的比例遠不及三所院校(分別81.9%、76.1%、67.3%),且不論是在正高占比還是在副高占比上,均遠落后于三所院校。

表8 廣州參與教師教育院校及三所未參與教師教育院校的師資比較

(四)高等教育與教師教育中高層次人才培養不足

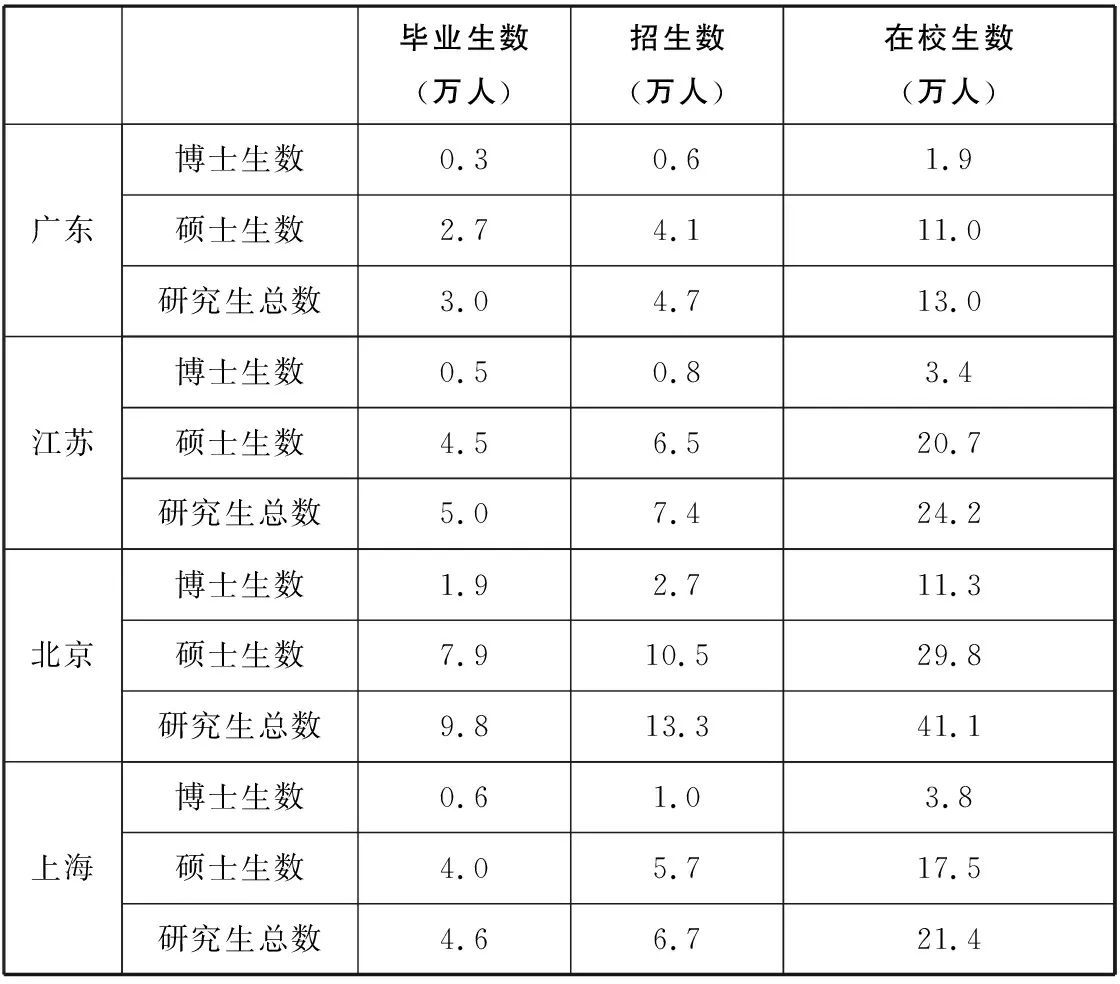

根據《廣東社會統計年鑒2020》,廣東參與高層次碩博人才培養的高校共30所。對比廣東、江蘇、北京、上海四地高等學校(機構)研究生數量情況(表9)。廣東高校研究生規模遠少于其他三地,以在校生數為例,2019年廣東博士生數為1.9萬人,江蘇、北京、上海分別為3.4萬、11.3萬和3.8萬人;2019年廣東碩士生數為11.0萬人,江蘇、北京、上海分別為20.7萬、29.8萬和17.5萬人。

表9 廣東、江蘇、北京、上海四地高等學校(機構)研究生數量

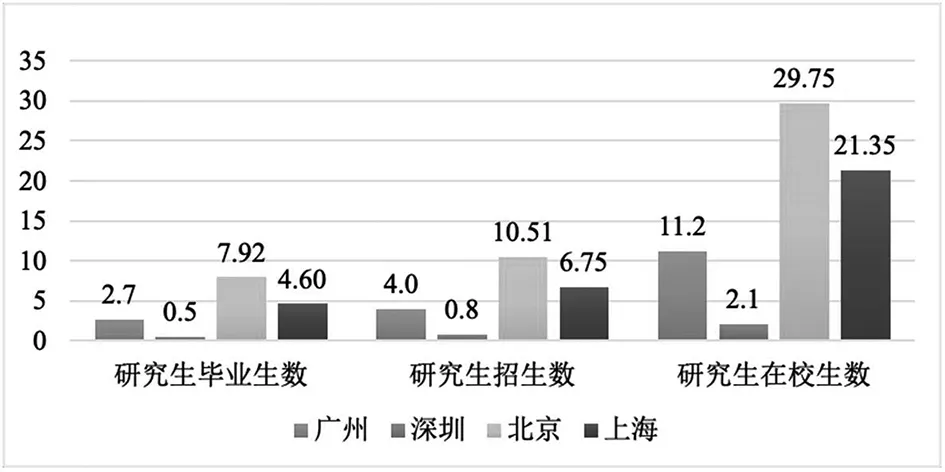

為了更精準地比較,筆者也對廣州、深圳、北京、上海四地(一線城市)的研究生數量情況進行統計對比(圖1),結果同樣顯示,廣州、深圳研究生數量遠低于北京、上海兩地。

圖1 北上廣深四地研究生數量(萬人)注:依據《2019年廣州市國民經濟和社會發展統計公報》公布的2019年廣州研究生數量、《2019年深圳市國民經濟和社會發展統計公報》公布的2019年深圳研究生數量,及《中國教育統計年鑒2019》公布的2019年北京、上海研究生數據,整理統計得出。

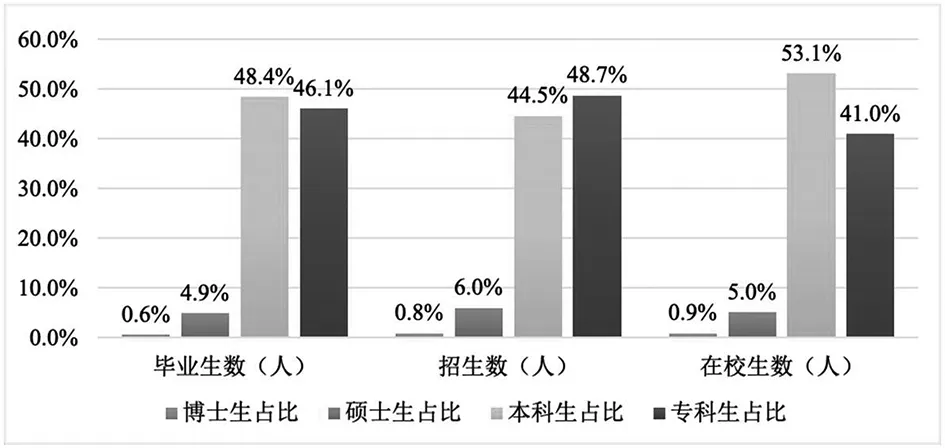

據廣東地區研究生及本專科生占普通高等教育學生總數比例的統計顯示(圖2),廣東研究生比例整體偏低,畢業生數、招生數、在校生數分別占5.5%、6.8%、5.9%。相比之下,本專科生占比較高,其中2019年專科生招生比例(48.7%)甚至超過本科生招生比例(44.5%)。粵港澳的香港、澳門地區研究生比例較高,據《粵港澳、京津冀、長三角地區高等教育與經濟發展報告》,2018年香港和澳門研究生比例分別達到23.7%和26%。2018年江蘇的研究生比例11.2%,與此對照,廣東遠遠滯后。

圖2 廣東普通高等教育中研究生及本專科生占比情況注:依據《廣東社會統計年鑒2020》公布的2019年廣東普通高等教育基本情況的相關數據統計得出。

廣東師范院校中研究生占比仍偏低,以廣東龍頭師范院校華南師范大學為例,2020年在校本科生、碩士生和博士生數量分別為26972、9700、1213人,分別占71.2%、25.6%和3.2%。與此對照,北京師范大學擁有本科生10105人,研究生12756人,分別占44.2%和55.8%;華東師范大學本科生、碩士生和博士生數量分別為15543、15239、3334人,分別占45.6%、44.7%、9.8%。據各學校官網提供的數據可以看出,北京師范大學和華東師范大學兩所院校研究生占比(55.8%和54.4%)超過本科生占比,而華南師范大學研究生占比(28.8%)遠小于本科生占比。

四、粵港澳大灣區一流教師教育體系的建設路徑

(一)建設師范院校為主體的三軌多級教師教育體系

廣東要加快建立和完善師范院校為主體,高水平綜合性大學和其他非師范院校共同參與教師教育新體系。2018年廣東省教育廳制定出臺《廣東“新師范”建設實施方案》(下稱《方案》),提出“明確師范院校辦學定位,優化廣東師范培養工作布局”。師范院校是培養基礎教育教師的主要陣營,當前要建設一批師范教育基地,發揮示范引領作用,如建設廣州、深圳、佛山、珠海、東莞五大大學園區為中心的教師教育基地。此外,加大對于現有師范院校的資源投入,升級師范學院。加強師范院校布局,珠三角九市中,高質量的大學集中在廣州。《綱要》指出:“以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市作為區域發展的核心引擎,繼續發揮比較優勢做優做強,增強對周邊區域發展的輻射帶動作用。”目前,深圳尚沒有一所師范院校,唯有一所大學深圳大學參與教師教育,近年來南方科技大學實力不斷增強,但并未參與教師教育。大力支持深圳建設師范大學,有條件下打造一流的師范大學,建設廣東地區以廣州、深圳為核心的一流教師教育體系。

另一方面,支持高水平綜合大學開展教師教育,充分發揮高水平大學的龍頭帶動作用。借鑒港澳及國際做法,在高水平綜合院校開設教師教育項目。例如,從歷史沿革來看,中山大學有師范教育基礎,作為廣東龍頭高校和國家雙一流大學,應鼓勵中山大學開設師范專業,投入教師教育,且帶動周邊其他高水平綜合大學成立教師教育學院,參與基礎教育教師培養培訓工作。

另外,職教是廣東教育的特色,廣東有全國最大規模的職業教育體系。廣東也正在大力開展職業教育現代化改革,2021年教育部、廣東省政府還聯合出臺《關于推進深圳職業教育高端發展 爭創世界一流的實施意見》,強調推進粵港澳職教聯動發展,打造世界灣區職教高地。計劃到2022年累計投入100億元推進深圳職業教育高端發展,形成中職、高職、本科層次職業教育一體化協同發展機制。在此背景下,廣東現代職業教育體系應納入教師教育,在職教領域重點建設學前教師教育。當前珠三角地區僅一所廣東江門幼兒師范高等專科學校,未來應開設更多高等職業師范院校,或者依托有條件的高水平的高職院校,內設職業技術師范專業。

最終,廣東要建立三軌多級教師教育體系。三軌是指師范院校、綜合院校和職業院校三軌,多級是指教師培養的學歷多層次體系。具體地說,幼兒園教師表現在中專、大專、大學本科、研究生四個層次;小學教師表現在大專、大學本科和研究生三個層次;而中學教師則由大學本科和研究生兩個層次。

(二)加強一流教育學科和教師教育學科建設

一流的教師教育學科建設方面,粵港澳三地中,香港的教育學學科實力較強,香港大學、香港教育大學、香港中文大學的教育學學科位列世界一流學科排名前100強。澳門大學緊隨其后,排名101-150。而廣東教育學學科相對薄弱,廣東省一流大學與一流學科尚未參與教師教育,唯一一所進入“雙一流”學科名單的師范院校華南師范大學“雙一流”學科是物理學而非教育學。且和國家六所部屬師范院校相比,華南師范大學學科排名在世界排名和國內排名,均相對靠后。當前,《綱要》重點布局科技創新產業及其人才培養,加強理工類學科專業人才保障,但尚未對教育及教師教育類專業建設及人才培養足夠重視。事實上,從長遠來看,只有構建與經濟、科技發展相適應的教師教育學科體系才能提供人才、智力支撐。未來廣東斥巨資引進一流大學或者新建大學,必須要設置教育學科和教師教育學科。同時,要加強華南師范大學的教育學學科建設,沖擊“雙一流”學科,提升國際和國內排名,重視教師教育學科建設,只有強化學科建設,才能為人才培養提供專業保障。

(三)優化師資隊伍結構,加強教師教育師資培養力度

廣東的教師教育師資水平相對薄弱,從國內來看,廣東高校專任教師博士學位占比在廣東、江蘇、北京、上海四地中最低,副高及以上職稱專任教師比例最低。從廣東地區看,廣州集中了65%的高等院校,廣州參與教師教育院校的師資遠不及三所未參與教師教育的雙一流院校(中山人學、華南理工大學、暨南大學)。從粵港澳三地來看,廣東教師教育師資相對落后于港澳地區。以專任教師博士學位占比為例,根據2019年以下四所學校官網相關數據顯示,香港教育大學高達98%,澳門大學教育學院為85.7%,圣若瑟大學教育學院為62.7%,華南師范大學為65.8%。

廣東當前師資隊伍結構對人才培養支撐不足,整體師資隊伍結構有待優化。2021年7月,廣東發布《廣東省加強新時代高校教師隊伍建設改革實施意見》,提出20條要求,其中明確提出“教師學歷學位水平進一步提升,本科高校教師具有博士學位比例達到48%,高等職業院校教師具有碩士及以上學位比例達到65%。”由此可見,廣東正在加大高等教育師資培養力度。在此情形下,應重點加強對教師教育師資的培養,在專業發展、職稱晉升予以傾斜支持,建設粵港澳高水平的教師教育師資隊伍。

(四)優化專科、本科、碩士師范生培養層次結構,加強高層次人才培養

高層次人才培養方面,廣東高校研究生規模遠小于江蘇、北京、上海地區,研究生占比遠低于香港、澳門。廣東內部看,呈現研究生比例低本專科生占比高的特點,特別是專科生占比較大。此外,廣東師范院校中研究生占比也偏低。目前,廣東《方案》已提出“至2020年實現高職、本科、碩士師范生培養系統化”。因此,廣東要著力優化專科、本科、碩士師范生培養層次結構,尤其要提升研究生培養規模及水平,對師范生培養結構、層次和數量也要做出頂層規劃,增加高層次教師教育人才培養。例如,教育碩士、教育博士授予單位及授權點向師范院校傾斜,擴大研究生培養規模。鼓勵一些有教育碩士點的高校和省內的師范類院校進行教育碩士聯合培養,優化師范生培養層次。調整各層次、各類別、師范生招生規模,促進專科本科研究生三個層次協調發展,滿足各級各類教師師資需求。充分發揮港澳大學教師教育的優勢,允許港澳大學接收三地學生,制定師范專業合作培養等政策支持。

(五)加強粵港澳三地教育制度與理念共融,探索教育合作新機制

粵港澳大灣區建設需要高校優勢互補、合作辦學,未來應加強粵港澳高校的合作。教育合作發展是粵港澳大灣區教育建設的基本路向,也是處理粵港澳三地教育關系的基本依據。《綱要》提出,要“推動(大灣區)教育合作發展,打造教育和人才高地”,提出11條具體措施來推動教育合作發展,主要涉及高等教育、職業教育和基礎教育等方面。當前,粵港澳三地高等教育在辦學體系、管理機制仍有較大差異,大灣區高等教育合作仍缺乏系統性的頂層設計。三地制度層面上缺乏專門的框架協議和對接機制。三地教育制度與理念的交融,內部人才、信息、資源等各種創新要素的充分流通,是教育合作的重要前提。對此,要積極探索交流合作新機制,如實施資歷框架對接、學制師資互認,構建粵港澳大灣區學分轉換、學歷互認體系。共同推進高等教育及教師教育課程、教學、師資、學生、學術的國際化,為成為世界級極具競爭力的大灣區及國家發展的引領示范區奠定堅實基礎。