“美麗鄉愁”視閾下的廣東省城鄉旅游一體化策略

□蔡 霞 楊 菁

一、研究概述

目前我國城鄉差距有增大的趨勢,城市經濟、文化的聚集性同樣帶來了人口的遷移和聚集。囿于城鄉戶籍制度的二元化,農村人口的遷移是暫時性、被迫性的求生為主;在經濟建設為中心的社會主義初級階段,打破城市資源壟斷既有法律的、行政的方法,更重要的是經濟的方法,而旅游的產業聯動性和高就業率,使其成為解決“三農”問題的一個可能途徑。

(一)研究進展。伴隨城市旅游和鄉村旅游的迅速發展,20世紀90年代國內城鄉旅游一體化研究逐漸興起。楊世河等最早定義了城鄉旅游一體化的涵義,并探討了其特征及模式選擇[1](楊世河、章錦河等,2008)。基礎理論相關研究還包括發展動力機制與路徑[2]、城鄉旅游發展及其機理[3]等。“鄉愁”一詞為瑞士醫生霍弗爾在1688年首次使用[4],是人們一種對過去時-空間的記憶及情感的綜合。2013年12月的中央城鎮化工作會議,提出城鎮化要讓人“記得住鄉愁”[5],為中國語境下的“鄉愁”增加了一種新的解讀。在建設“美麗中國”的大背景下,“鄉愁”也自然地延伸出“美麗鄉愁”的意蘊,關于“美麗鄉愁”的涵義、“美麗鄉愁”與城鎮化和城鄉旅游的關系的討論和研究也開始出現。

(二)廣東省“美麗鄉愁”旅游具有豐富內涵。留住鄉愁和城鄉旅游一體化理論,是在我國文化傳承基礎上社會主義特色的理論創新。關于“美麗鄉愁”與休閑旅游的關系、城鄉旅游一體化的案例研究等方面已經形成了一定的研究基礎,但關于二者之間的有機聯系較少涉及。廣東既有像珠三角這樣的發達地區,又有像粵東西北這樣的欠發達地區,在城鎮化模式從自下而上到自上而下、再到就地城鎮化轉型的重要時期,這里不僅有廣東本省城鄉居民的“鄉愁”要留住,還有為數眾多的外來務工人員的“鄉愁”要融合、海外游子的“鄉愁”要承載。因此廣東省“美麗鄉愁”旅游的認識范疇應該更廣泛,應該秉持開放的、敢于創新的理念去解讀中央政策,把“鄉愁”與和諧廣東建設結合起來,促進鄉村旅游的內涵化發展,促進城鄉經濟交流并逐步深化為文化吸引和社會發展動力,探索新時代鄉村就地城鎮化的一種道路選擇。

二、廣東省發展“美麗鄉愁”旅游的意義

在國家推動新型城鎮化的大背景下,廣東省城鎮化內涵式發展是兼顧經濟發展、文化傳承和人民幸福的和諧發展。探討“美麗鄉愁”視閾下的廣東城鄉旅游一體化方法和模式,是保護文化、升級經濟和促進就業的有效方式之一,具有重要的實踐意義。

(一)“美麗鄉愁”旅游可以培育鄉村經濟新的增長極。建立在旅游“流空間”頻密交換的基礎上,以廣府文化、潮汕文化、客家文化和雷州文化等為代表的嶺南文化,必將進一步模糊固有的旅游行政區邊界效應,加速實現以文化為特質的跨市縣區域產業整合格局,形成廣東省生態健康、文化傳承、人地協調的新的旅游“增長極”。

(二)“美麗鄉愁”旅游可以為就地城鎮化提供產業支撐。廣東省城鎮化正在向以人為本的“就地城鎮化”轉型。契合國家實施新型城鎮化建設的大背景和廣東省城鄉一體化的現實需要,“美麗鄉愁”旅游恰好是一個利于聯動上下游產業鏈、帶動鄉村經濟的產業抓手。可以預見,在廣東省域新型城鎮化的“主戰場”上,“美麗鄉愁”旅游一定大有可為。

(三)“美麗鄉愁”旅游可以為城鄉一體化發展提供動力。城市居民的“美麗鄉愁”旅游需求為周邊鄉村發展提供持續動力,在休閑旅游、物質支撐和文化沖融之間形成城鄉良性互動,探索“美麗鄉愁”旅游帶動下的城鄉旅游經濟、基礎設施和公共服務體系一體化的發展路徑。

三、廣東省“美麗鄉愁”旅游一體化發展策略

城鄉旅游一體化是在區域內打破體制束縛與制度障礙,旅游經濟各要素能合理、有序、通暢地流通,實現城市型旅游產業與鄉村型旅游產業的鏈接,從而使城市與鄉村旅游經濟和諧、共榮地發展[1]。廣東省發展“美麗鄉愁”旅游具有經濟基礎好、市場潛力大的特點。

(一)提煉“美麗鄉愁”旅游資源優勢區的代表性符號。一般休閑旅游產品替代性高,“美麗鄉愁”旅游則是建立在深層次情感回歸基礎上、形成規模化和重復購買的旅游產品的嘗試,結合鄉愁意識的休閑旅游發展潛力巨大。“美麗鄉愁”旅游的發展需要率先在優勢資源點開展,重質量、打品牌。“美麗鄉愁”文化符號可以作為廣東省特色旅游景觀的文化符號表達,整合廣東省商貿文化、美食文化、海洋文化等各種旅游品牌,立足本土文化、構建精神家園,成為旅游一體化發展的核心凝聚力。

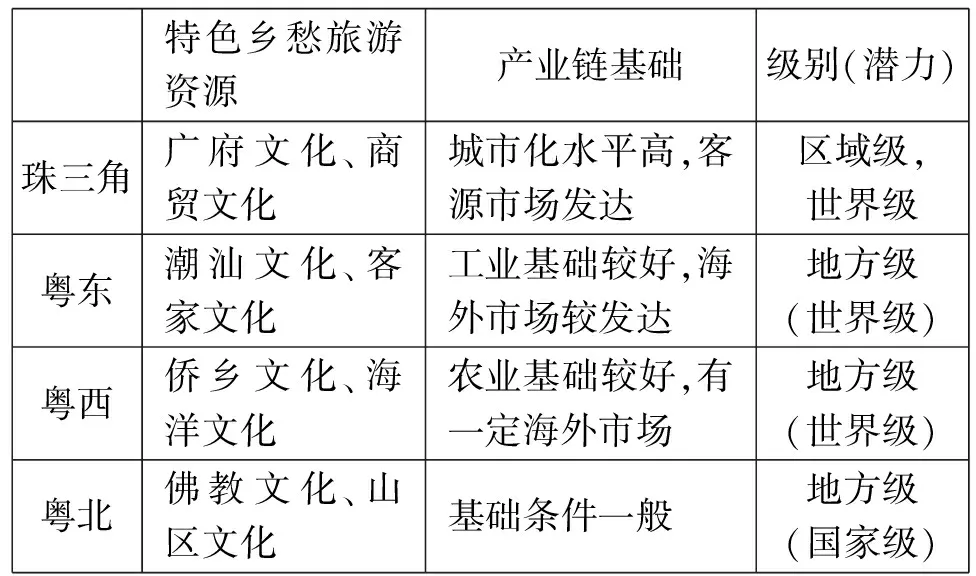

表1 廣東省“美麗鄉愁”文化分區的發展條件

廣東省欠發達地區的“美麗鄉愁”旅游發展,是當地居民的安居樂業、文化和環境自豪感提升,城鄉互動、工農互動形成經濟反哺的良性循環;珠三角地區的“美麗鄉愁”旅游建立在都市農業基礎上,不僅可滿足本區居民的鄉村旅游需求,尤其應該大力弘揚廣府文化中“兼容、務實”的特質,為數量巨大的外來務工人員營造歸屬感的“精神家園”,吸引人才、留住人才;廣東省著名的“客都”“僑鄉”,更具備鄉愁文化的世界級吸引力,應該著力挖掘“美麗鄉愁”旅游的歷史文化內涵,作為面向全世界華人華僑的窗口展現優秀民族文化,成為海外華人尋根問祖的有效載體。

(二)建構“美麗鄉愁”旅游內核的新型產業模式。“美麗鄉愁”旅游資源一般與經濟發展呈反向梯度,利于培養文化體驗、深度參與的雙向旅游流,利于建立城鄉旅游經濟的長期良性互動。廣東省東西兩翼及粵北山區尚屬欠發達區域,近年來“村村通公路”“一村一品”以及“山洽會”等三農發展舉措,在交通、生產與物流方面已經初見成效。因地制宜地構建“美麗鄉愁”旅游產業鏈,有利于這些地區結合各自特色旅游資源和既有基礎,通過延長產業價值鏈,有效滿足高附加值、低替代性的鄉愁旅游需求;進而促進產業轉型、人口轉產,實現較高水平的就地城鎮化。

一般的鄉村旅游,只是城市居民旅游需求的一個備選項;并且因為缺乏信息基礎設施和現代旅游業的市場化運作,資源開發不出彩、市場營銷不得;產品替代性強,生命周期短。而“美麗鄉愁”旅游的深度開發是基于不可替代的心理歸屬感的需求,具備培育重復購買的忠誠客戶市場的可能。該路徑選擇優于“輸血式”的城市反哺農村、工業反哺農業,是建立在市場經濟供需關系基礎上,基于城鄉差異化而進行的鄉村旅游深度開發能提供一種新的雙贏選擇,帶動區域新型城鎮化。

(三)優選“美麗鄉愁”城鄉旅游一體化新路徑。針對新型城鎮化建設需要,結合廣東省“美麗鄉愁”旅游的空間格局、時空特征,通過保護、規劃、投資、財稅和金融等方面的宏觀管理調控,差異化發展“美麗鄉愁”旅游產業,培育優化“美麗鄉愁”旅游經濟的結構與功能。“美麗鄉愁”旅游產業的持續發展,除具備經濟功能外,還將在文化層面上感召現代城市居民對我國傳統文化的回歸、對自然的向往,在思想上消弭城鄉差別;就地轉移的勞動力,又是本地區文化傳統的傳承者,能有效地彌合現代化過程中人們精神上的斷層或缺失感。

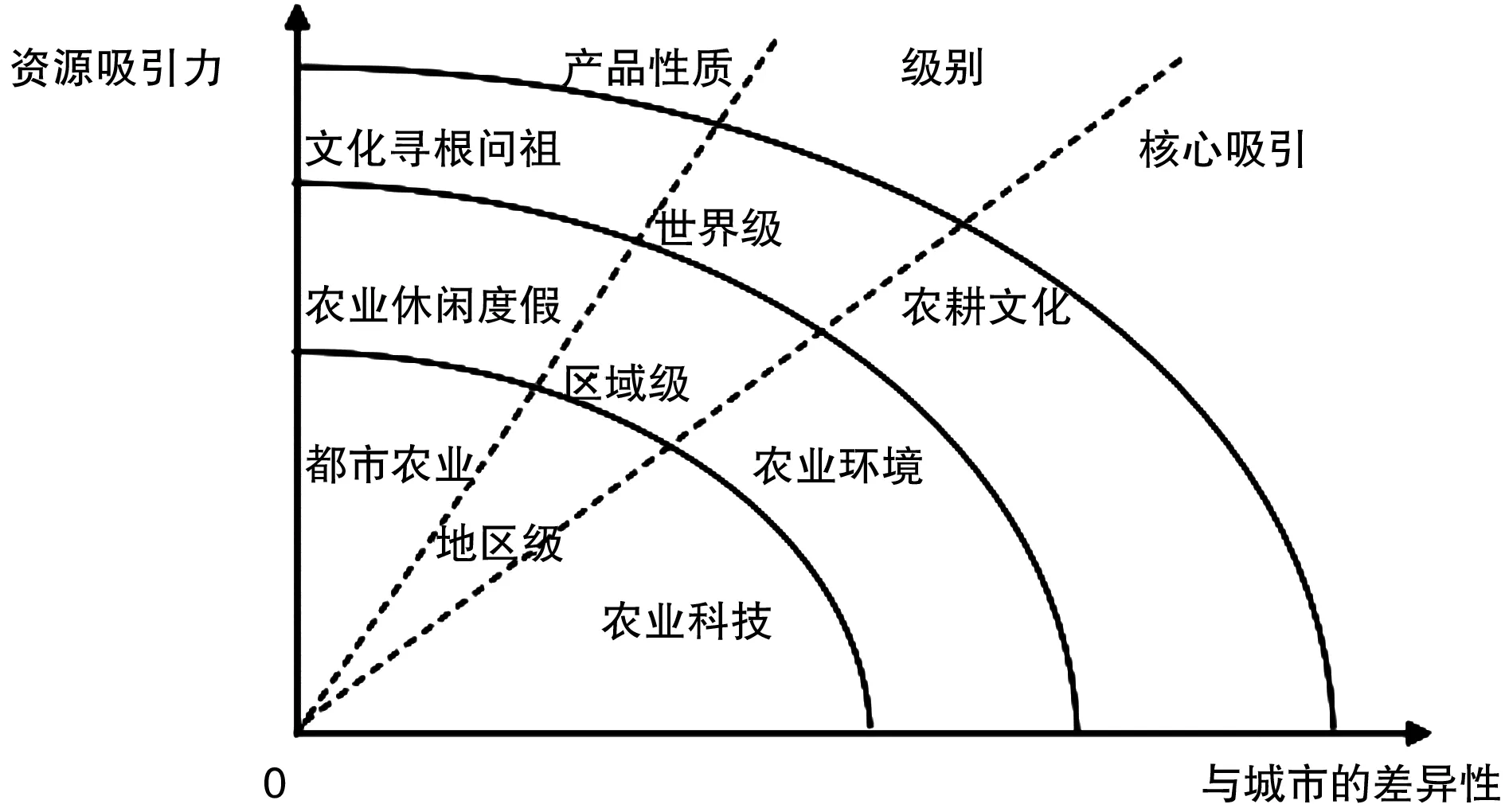

圖1 廣東省“美麗鄉愁”旅游的環狀布局模式

“美麗鄉愁”文化的傳承利于城鄉文化融合;旅游開發也具有可持續的發展潛力,對當地的經濟發展帶動作用強。相關產業在欠發達地區更具資源優勢,通過差異化發展提升“美麗鄉愁”旅游的競合力,利于縮小城鄉差距,促進城鄉一體化進程。

四、結語

關于廣東省“美麗鄉愁”旅游發展策略的探討,基本遵循一條“布點、聯線、帶面”的動態發展邏輯。廣東省各區需因地制宜地發展特色鄉愁文化之旅,在信息化基礎上有效地構建農村傳統第一產業與現代服務業間的價值鏈,積極探索農村經濟振興的道路。