早孕合并胎盤內絨毛膜癌1例

宋曉晨,李源,張卉,向陽

(中國醫學科學院 北京協和醫學院 北京協和醫院婦產科,國家婦產疾病臨床醫學研究中心,北京 100730)

病例資料

患者范某,27歲,G3P0。因“停經8+5周,發現血β-HCG顯著上升10天”于2021年9月28日就診于北京協和醫院婦科門診。

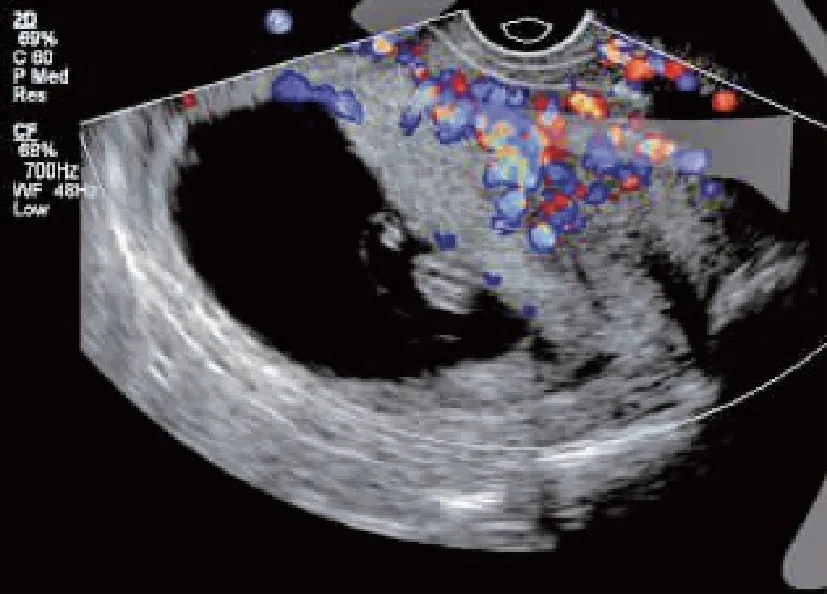

患者平素月經規律,5 d/30 d,量中,無痛經,末次月經2021年7月29日。停經30 d測尿HCG陽性,此次妊娠為計劃內妊娠。停經5+4周血β-HCG 14 000 U/L,停經7+2周血β-HCG顯著升高至277 963 U/L,停經8+5周血β-HCG 673 185 U/L。停經8+5周(2021年9月28日)我院超聲提示宮內早孕,胎芽1.7 cm,可及胎心搏動;子宮前壁回聲不均,前壁肌層內、胎盤與子宮前壁交界處見極豐富血流信號(圖1)。盆腔磁共振成像(MRI)(2021年9月28日)顯示子宮前壁胎盤局部異常信號影(圖2)。診斷“宮內早孕,血β-HCG異常升高”入院,擬行清宮術。

超聲提示宮內早孕,胎芽1.7 cm,可及胎心搏動;子宮前壁回聲不均,前壁肌層內、胎盤與子宮前壁交界處見極豐富血流信號。圖1 盆腔超聲圖象

箭頭示子宮前壁胎盤局部異常信號影。圖2 盆腔MRI圖像

既往2020年2月因“早孕清宮后血β-HCG降而復升、伴肺轉移結節”,診斷“滋養細胞腫瘤”于蘭州當地醫院采用5-氟尿嘧啶單藥化療2程、紫杉醇+卡鉑化療2程;因血β-HCG下降不滿意而轉診我院。評估后診斷“絨毛膜癌Ⅲ期:5分”予FAEV(氟脲苷+放線菌素D+依托泊苷+長春新堿)聯合化療3程(1程后血β-HCG降至正常,鞏固2程,末次化療時間2020年9月);停化療4個月(2021年1月)因計劃外妊娠早孕人工流產1次,術后2周血β-HCG降至正常。本次為第3次妊娠。

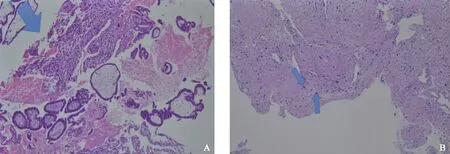

入院后2021年9月29日行超聲引導下清宮術,宮腔清出4 cm新鮮絨毛組織及蛻膜組織,未見爛肉樣及水泡樣組織。手術中出血約10 ml,手術后超聲提示內膜線清晰。病理(宮腔刮出物)顯示為早期絨毛、蛻膜組織及分泌期子宮內膜,部分滋養細胞明顯增生,局部可見小塊平滑肌組織,其內可見少許滋養細胞浸潤(圖3);免疫組化:Ki-67 60%、EMA+、HCG+、HPL+、P63-、PLAP-、P57部分+、P53-。結合病史及病理,診斷“早孕合并胎盤內絨毛膜癌”。手術后每周查血HCG呈下降趨勢,術后6周血β-HCG降至正常。

A:絨毛之間可見增生的滋養細胞(箭頭示);B:平滑肌組織內可見大量增生的滋養細胞(箭頭示)。圖3 宮腔刮出物病理切片(HE染色,×100)

病例警示

一、胎盤內絨毛膜癌的診斷及臨床表現

胎盤內絨毛膜癌(Intraplacental choriocarcinoma,IC)是局限于胎盤內的絨毛膜癌,屬于絨毛膜癌的罕見亞型,多發生于妊娠中晚期。該疾病最早由Driscoll[1]于1963年首次報道,臨床表現不典型,可以是無癥狀局限于胎盤內的病灶[2]或母嬰共發轉移性絨毛膜癌[3]。

IC的產前診斷極少,如無轉移性病灶,產婦并無特異性表現。產時檢查胎盤并對可疑胎盤進行病理檢查是診斷的金標準[4]。IC的胎盤可表現為類似于梗死灶的灰黃色結節,常需細致全面的病理檢查才能進行診斷,易漏診[5]。2016年Jiao等[6]系統回顧描述了胎盤病理檢查診斷的62例IC,其中29%胎盤肉眼正常、55%有單發病灶、10%多發病灶,胎盤梗死灶或出血灶的中位直徑2 cm(1~6 cm)。由于胎盤病理并非常規檢查,無癥狀時可能有較多病例遺漏,很難確定IC的真實發生率。有研究顯示50 000例正常妊娠中會有1例妊娠相關絨毛膜癌[7],病理診斷的IC占妊娠滋養細胞腫瘤的0.3%,占絨毛膜癌的2.3%[6]。鏡下IC不同于其他部位的絨毛膜癌,可見異型的滋養葉細胞圍繞正常絨毛生長,有時充滿了整個絨毛間隙;異型滋養細胞具有合體滋養細胞和細胞滋養細胞的“雙相特征”[8]。

Jiao等[6]對2014年之前發表的英文文獻中共62例IC患者進行了系統回顧。我們檢索了國內文獻及2014年至今新增的國外文獻報道共22例IC(包括本例,剔除重復病例),加上Jiao等[6]檢索的62例,對共計84例IC患者進行了分析:80例(95.2%)為中晚孕期或產后診斷;43例(51.2%)無癥狀,41例(48.8%)合并轉移;轉移性IC常見的部位是肺(35例,41.6%)、子宮(17例,20.2%)、顱內(11例,13.1%)、陰道(7例,8.3%);常見癥狀為不規則陰道出血[9]、肺轉移伴咳嗽及咯血,部分患者轉移的首發癥狀為乳腺轉移結節[10]或盆腔包塊[11],或表現為胎母輸血綜合征[12-13]。也有先診斷胎兒絨毛膜癌,其后檢查胎盤和患兒母親,最終患兒母親診斷IC的報道[3]。

需要注意的是,IC可經胎盤-臍靜脈轉移至胎兒,引起胎死宮內、死產。轉移途徑包括:臍靜脈-肝門靜脈途徑引起患兒肝轉移,或臍靜脈-靜脈導管-下腔靜脈-右心房-卵圓孔至左心房-左心室-經主動脈擴散引起患兒全身多部位轉移。因此新生兒轉移性絨毛膜癌并不同于典型的絨毛膜癌,以肝轉移多見。分析文獻報道的80例有妊娠結局的IC,其中57例(71.3%)活產,21例(26.3%)胎死宮內,2例(3.8%)因胎兒畸形引產。57例活產兒中,52例無轉移證據,5例(8.8%)診斷新生兒絨毛膜癌,轉移部位為肝(3例,60.0%)和小腸(2例,40.0%)。

二、IC的來源

既往妊娠滋養細胞疾病史是IC的危險因素[6]。Kanehira等[14]對IC與正常胎盤的DNA進行了短串聯重復多態性分析,顯示所有檢測位點的基因型完全匹配,證實了病變的胎盤起源。Ishiguro等[15]同樣使用短串聯重復序列分析IC與正常胎盤的滋養細胞,顯示IC起源于當前妊娠。但有多次妊娠病史者胎盤內絨毛膜癌不一定來源于最近一次的妊娠,經產婦IC是由前次妊娠還是本次妊娠引起尚存爭議。Yamamoto等[16]對親代、IC和正常胎盤DNA進行短串聯重復序列分析,未能證實胎盤起源,提示IC可能起源于前次妊娠,并轉移到受影響胎盤。Savage等[17]使用全基因組測序及甲基化檢測,結果顯示:IC病灶的突變水平極低,并無致病突變;甲基化分析表明IC病灶與胎盤的特征明顯不同,提示IC可能是發育過程中甲基化異常而非基因突變所致。本例患者既往有絨毛膜癌病史,經化療已達完全緩解狀態,本次IC起源于當前妊娠或是前次妊娠仍不能明確,基因檢測有助于鑒別其來源。

三、IC的治療及預后

IC的治療尚無統一方案。Duleba等[18]建議對無轉移性IC、產后β-HCG迅速下降者不需要化療;對合并轉移者,可行化療及手術。建議根據國際婦產科聯盟的滋養細胞腫瘤分期、評分進行聯合化療。2003年的一篇綜述提到,在化療方式使用之前單純子宮切除治療絨毛膜癌的5年生存率在無轉移的情況下為41%,在轉移的情況下為19%;化療將生存率提高至90%以上[19]。

分析所有文獻報道的共計84例IC患者的資料,43例無轉移的IC中,6例(13.9%)接受預防性化療,36例(83.7%)僅監測血β-HCG變化,1例失訪,有1例(2.3%)復發,經聯合化療治愈。41例轉移、1例復發的IC(共42例),2例失訪,13例死亡,27例(64.3%)通過化療或化療聯合手術達到完全緩解。進一步分析13例的死亡病例:僅3例行化療,余10例為時期較早的病例、未化療。本文所報道的患者不合并轉移,清宮手術后監測血β-HCG下降,影像學無轉移證據,因此未接受化療。

IC不合并轉移的新生兒存活率較高,可達97%[6];合并轉移的新生兒通常因確診及治療不及時,預后差。Blohm等[20]在一項新生兒絨毛膜癌的研究中指出,嬰幼兒存活率為20%。Belchis等[21]總結13例新生兒絨毛膜癌,發病時間為產后10 d至8周,發生部位分別為肝臟(8例)、肺(2例)、顱內(2例)、皮下(1例);僅2例患兒接受了化療,4例接受手術,其余均未治療,所有患兒均死亡。由于IC對化療極度敏感,使其成為一種高度可治愈的腫瘤,因此對有不明原因的新生兒貧血、肝內腫物,需想到IC的可能,及時診斷,并給予規范化療,可顯著改善預后。有文獻報道母嬰共患轉移性絨毛膜癌中合并腸道轉移的新生兒經手術及化療后存活[3,8]。

IC患者再次妊娠的報道共3例,均為非轉移性IC且未化療的患者再次自然妊娠,均未見IC復發,母兒結局良好[22-24]。但對轉移性的IC目前尚未見再次妊娠的報道。

四、總結及建議

妊娠合并IC是一種少見腫瘤,容易漏診。早孕血β-HCG異常升高時,需注意該診斷的可能,早期診斷有助于改善預后。既往有妊娠滋養細胞腫瘤病史者再次妊娠時,建議孕期監測血β-HCG,分娩時胎盤送病理檢查。如合并轉移性IC,需化療。IC對化療高度敏感,及時給予規范化療預后大多較好。