復方守宮散治療癌癥惡病質的臨床研究

藺燕 解珍

摘要:目的:研究復方守宮散治療癌癥惡病質的臨床效果。方法:選取在我院就診的癌癥惡病質患者50例,隨機均分為對照組和觀察組,對照組進行甲地孕酮治療,觀察組在對照組的基礎上聯合復方守宮散治療,統計兩組患者的治療效果。結果:觀察組患者的治療效果優于對照組(P<0.05)。結論:在臨床癌癥惡病質患者的治療過程中,可以采用甲地孕酮聯合復方守宮散治療,不僅可以改善患者的病情,還可以提升患者的各項機體指標,提高患者機體內的血清白蛋白含量,有助于患者恢復機體健康,具有較高的臨床價值。

關鍵詞:復方守宮散;癌癥惡病質;臨床效果

癌癥惡病質為臨床一種多因素疾病癥狀,在進行臨床治療的過程中,如果對患者進行常規營養支持,無法達到更優質的治療效果。因此臨床一般采用西藥進行治療,甲地孕酮為臨床主要采用的西藥藥物,但在患者治療后,雖可以改善患者的臨床癥狀,但還會導致患者生活質量下降,并提升對藥物的耐藥性。因此,臨床經國內文獻可知,對患者實施復方手工散進行治療,可以延長患者的生存時間,從而避免患者出現并發癥,保障患者的生命[1]。因此,在治療時應對復方守宮散的作用機制以及服用劑量進行探究,從而提升患者在治療過程中的治療效果,具有較高的臨床價值,在實施治療期間,還應對患者的機體進行營養支持,根據患者機體狀況不同,采用不同的營養支持方式,從而幫助患者穩定機體指標,提升患者的預后價值。本次就復方守宮散治療癌癥惡病質的臨床效果進行了研究,現報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2020年2月~2021年2月在我院就診的癌癥惡病質患者50例,隨機均分為對照組和觀察組,每組25名。觀察組男女比例為12:13,年齡分布為30~69歲,平均年齡為(59.51±2.66)歲。對照組男女比例為11:14,年齡分布為31~73歲,平均年齡為(57.21±3.54)歲(P>0.05)。納入標準:(1)經臨床確診為癌癥惡病質患者;(2)經過患者及其家屬同意。排除標準:(1)患有嚴重精神類疾病的患者;(2)妊娠期及哺乳期患者。

1.2治療方法

1.2.1對照組

對照組進行甲地孕酮治療,一次160mg,一日一次。

1.2.2觀察組

觀察組在對照組的基礎上聯合復方守宮散治療,一次5g,一次2次。

1.3觀察指標

對比兩組患者的治療效果、上臂周徑、KPS評分以及血清白蛋白含量。

1.4統計學方法

統計學結果由SPSS26.0統計學軟件統計完成,若組間數據對比結果差異顯著P<0.05,則具有統計學意義。

2結果

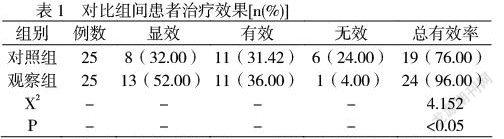

2.1對比兩組患者治療有效率

觀察組患者的治療效果優于觀察組(P<0.05),詳情見表1。

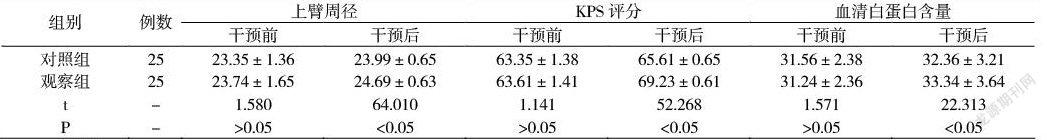

2.2對比兩組患者上臂周徑、KPS評分以及血清白蛋白含量

觀察組患者的上臂周徑、KPS評分以及血清白蛋白含量指標均優于觀察組(P<0.05),詳情見表2。

3討論

癌癥惡病質在西醫治療時,一般使用甲地孕酮進行治療,雖然可以改善患者的臨床癥狀,但整體治療后會引起患者機體出現耐藥反應,不僅會引起患者出現機體消瘦,嚴重時還會產生毒副作用。因此,臨床醫務工作者提出使用中藥進行治療。

癌癥惡病質在中醫學中屬于虛勞的范疇,中醫認為該疾病的發病機制為患者五臟出現氣血虧虛,從而導致癌毒損傷患者五臟。因此在治療的過程中,應清除患者機體內的癌毒,從而補充患者的營養狀況[2]。在進行治療的過程中,提出使用復方守宮散治療,中藥中的蜈蚣以及守宮,可以起到以毒攻毒的功效,從而采清除患者機體內的毒素,具有較高的臨床意義。此外,使用人參等聯合治療可以達到健脾補腎的功效,提升患者血清白蛋白的含量,具有較高的臨床價值。經尹艷芬[3]研究結果可知,采用甲地孕酮聯合復方守宮散治療癌癥惡病質患者,可以提升患者機體的上臂周徑,保證患者機體內的代謝功能,延長患者的生存時間,在臨床的到廣泛的應用。在進行治療的過程中,可以與甲地孕酮進行聯合治療,在快速改善患者基礎指標的同時,達到治本的目的,從而排出患者機體內的癌毒,具有理氣活血的功效,保證患者機體內的血液循環,具有較高的臨床意義。本次試驗研究復方守宮散治療癌癥惡病質的臨床效果,可得出結果:觀察組患者的治療效果優于對照組(P<0.05)。

綜上所述,在臨床癌癥惡病質患者的治療過程中,可以采用甲地孕酮聯合復方守宮散治療,不僅可以改善患者的病情,還可以提升患者的各項機體指標,提高患者機體內的血清白蛋白含量,有助于患者恢復機體健康,具有較高的臨床價值。

參考文獻:

[1] 陳陽梅, 楊智, 陳志,等. 穴位按摩聯合鎮痛治療對癌癥患者慢性輕中度疼痛及生活質量的影響[J]. 現代中西醫結合雜志 2021年30卷3期, 286-289頁, ISTIC CA, 2021.

[2] 張豪健, 張紅. 托里消毒散加減聯合莫匹羅星軟膏治療原發性肺癌埃克替尼相關皮疹臨床研究[J]. 河北中醫, 2021, 43(1):3.

[3] 尹艷芬. 復方守宮散治療晚期惡性腫瘤血瘀證臨床觀察[J]. 中國中醫藥現代遠程教育, 2020, 18(23):3.