不同術式聯合在產后宮縮乏力難治性出血中的應用

王金梅

(河南省南陽市宛城區婦幼保健院婦產科 南陽 473001)

宮縮乏力難治性產后出血是較為嚴重的產科并發癥,是導致產婦死亡重要因素之一[1~3]。造成產后出血因素主要有凝血功能障礙、宮縮乏力、軟產道裂傷等,其中70%~90%患者產后出血是由剖宮產后宮縮乏力引起的[4~5]。因此,選擇快速、簡潔、有效、安全的方式治療宮縮乏力難治性產后出血尤為重要。以往臨床治療宮縮乏力難治性產后出血高危患者常采用子宮按摩、宮腔填紗、宮縮劑等,但效果欠佳,多數患者需進行子宮切除,以挽救生命。子宮切除對產婦身心健康產生極大影響,尤其是有生育需求的年輕女性,因此在盡可能保留子宮的同時控制出血是治療的關鍵[6~8]。研究顯示,雙側子宮動脈上行支結扎后能立刻減少子宮肌層血供,改良子宮背帶式縫合術能利用機械力學讓子宮處于縱向壓縮狀態,達到止血的效果[9~10]。我院應用改良子宮背帶式縫合術+雙側子宮動脈上行支結扎治療剖宮產術后宮縮乏力難治性產后出血高危患者,效果滿意。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2017年1月至2019年8月收治的96例剖宮產術后宮縮乏力難治性產后出血高危患者,按手術方案不同分為觀察組和對照組,各 48例。觀察組年齡 25~39 歲,平均(32.59±2.72)歲;孕周 34~42 周,平均(37.62±0.85)周;產婦類型:初產婦28例,經產婦20例;體質量指數19.5~28.4 kg/m2,平均(23.85±1.24)kg/m2。對照組年齡 26~42歲,平均(32.72±2.69)歲;孕周34~41 周,平均(37.85±0.83)周;產婦類型:初產婦 32例,經產婦16例;體質量指數 19.2~28.6 kg/m2,平均(23.97±1.16)kg/m2。兩組基線資料(孕周、年齡、體質量指數、產婦類型)均衡可比(P>0.05)。

1.2 納入與排除標準 (1)納入標準:剖宮產術后宮縮乏力難治性產后出血高危患者;使用縮宮劑、按摩子宮、靜脈推注鈣劑等保守治療無效患者;患者及其家屬知情本研究,簽署知情同意書。(2)排除標準:凝血功能障礙;全身出血性疾病;存在手術禁忌證;存在妊娠期合并癥及并發癥。

1.3 治療方法 兩組均于胎兒娩出后予縮宮素等常規縮宮止血。

1.3.1 對照組 采用改良雙側子宮動脈上行支結扎治療。提出子宮后牽拉至對側,充分暴露需縫扎部位,觸摸子宮峽部雙側動脈,并于觀察搏動情況后下推膀胱;逐層縫合子宮肌層,以血管內側2 cm 處為進針點,以貫穿式縫合(由前向后),避免穿透子宮內膜層,以相同方式處理對側,并于其下1 cm 處進行第2 道結扎。

1.3.2 觀察組 采用改良子宮背帶式縫合術+雙側子宮動脈上行支結扎治療,雙側子宮動脈上行支結扎同對照組。改良子宮背帶式縫合術:由腹腔托出子宮,擠壓子宮體(適度),查看子宮出血情況后縫合子宮肌層,以左側下緣距切緣3 cm 處為進針點,以同側切口上緣3 cm 處為出針點,于縫線拉出后再次縫合2 針,以垂直褥式縫合子宮體中部至宮底(深達肌層),并縫合子宮漿肌層;進針點為距切口左側下方3 cm 處,出針點為距離對側子宮邊緣3 cm 處,縫合1 針(由左向右),垂直褥式縫合漿肌層2 針(距宮角3 cm 處),加壓子宮,并拉緊縫線,打結;確認宮腔內無活動性出血現象,關閉腹腔。

1.4 觀察指標 (1)對比兩組圍術期指標,包括術中出血量、術中輸血量、術后24 h 內輸血量、手術時間。(2)對比兩組產褥熱發生率及子宮切除率。(3)術后隨訪6個月,對比兩組并發癥發生情況,包括術后感染及月經情況。(4)術后隨訪6個月,抽取2 ml 空腹靜脈血,以3 000 r/min 速度離心15 min,取上清液,采用化學發光法測定促黃體生成素(Luteinizing Hormone, LH)、促卵泡激素(Follicle Stimulating Hormone,FSH)水平。

1.5 統計學分析 采用SPSS22.0 統計學軟件分析數據。計量資料(圍術期指標、卵巢儲備功能指標)以()表示,采用t檢驗;計數資料(產褥熱發生率、子宮切除率)以%表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

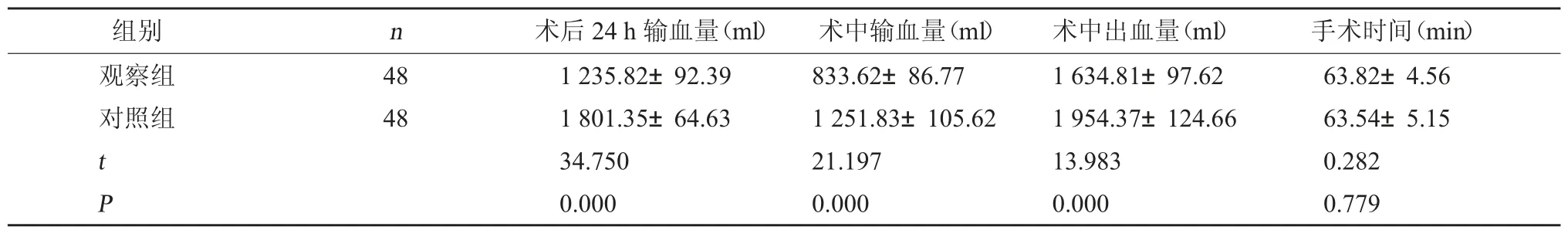

2.1 兩組圍術期指標比較 兩組手術時間對比,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組術后24 h 輸血量、術中輸血量、術中出血量低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組圍術期指標比較()

表1 兩組圍術期指標比較()

組別 n 術后24 h 輸血量(ml) 術中輸血量(ml) 術中出血量(ml) 手術時間(min)觀察組對照組48 48 t P 1 235.82±92.39 1 801.35±64.63 34.750 0.000 833.62±86.77 1 251.83±105.62 21.197 0.000 1 634.81±97.62 1 954.37±124.66 13.983 0.000 63.82±4.56 63.54±5.15 0.282 0.779

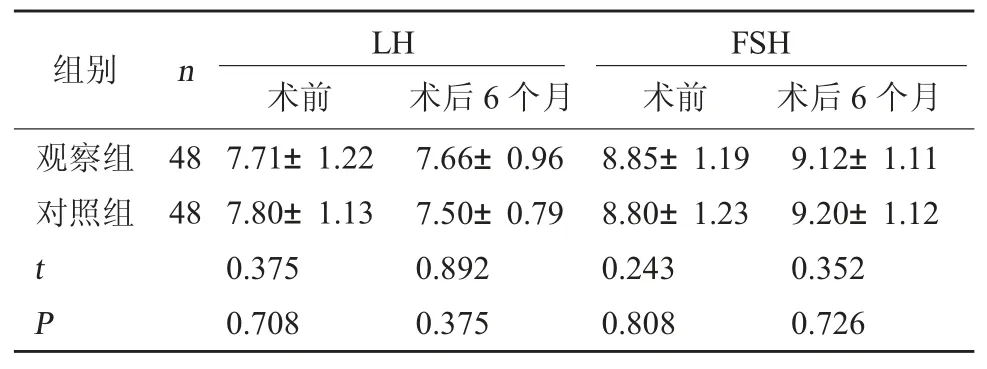

2.2 兩組卵巢儲備功能指標比較 術前、術后6個月兩組血清LH、FSH 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組卵巢儲備功能指標比較(mIU/ml,)

表2 兩組卵巢儲備功能指標比較(mIU/ml,)

FSH術前 術后6個月觀察組對照組組別 n LH術前 術后6個月48 48 t P 7.71±1.22 7.80±1.13 0.375 0.708 7.66±0.96 7.50±0.79 0.892 0.375 8.85±1.19 8.80±1.23 0.243 0.808 9.12±1.11 9.20±1.12 0.352 0.726

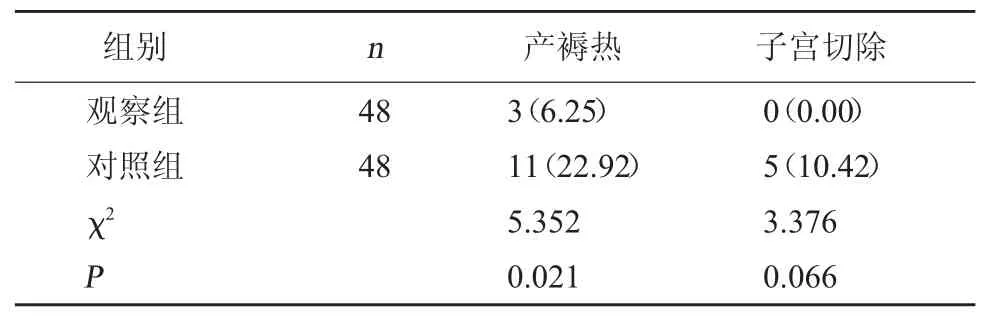

2.3 兩組產褥熱、子宮切除比較 兩組子宮切除率對比,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組產褥熱發生率低于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組產褥熱、子宮切除比較[例(%)]

2.4 兩組并發癥發生情況比較 術后隨訪6個月,兩組月經量恢復正常,切口無明顯感染。

3 討論

宮縮乏力難治性產后出血具有出血量大、止血難度高等特點,除予以子宮按摩、宮縮劑等縮宮止血治療外,仍需要聯合子宮動脈上行支結扎術進行充分止血,止血成功率可達80%,但仍有少數產婦止血效果欠佳,需行子宮切除才能挽救生命[11~12]。子宮不僅為女性生育器官,同時還是激素靶器官,切除子宮對女性心理及生理危害較大[13~15],因此,臨床應依據患者具體情況選擇合理手術進行治療。

子宮背帶式縫合術是以子宮壓迫方式進行止血,但存在縫線滑脫的風險,易造成子宮因失去壓迫力而再次發生出血。本研究結果顯示,觀察組術后24 h 輸血量、術中輸血量、術中出血量均低于對照組;產褥熱發生率為6.25%,低于對照組的22.92%(P<0.05);術后隨訪6個月,兩組月經量恢復正常,切口無明顯感染;兩組子宮切除率對比,差異無統計學意義,但觀察組未出現切除子宮,手術成功率為100%,而對照組有5例切除子宮。由此可見,改良子宮背帶式縫合術+雙側子宮動脈上行支結扎治療剖宮產術后宮縮乏力難治性產后出血高危患者效果顯著,不會對月經恢復產生不良影響,同時能有效降低產褥熱發生風險,安全性高,且能減少術中出血量、術中輸血量、術后24 h 輸血量。分析原因為:(1)改良子宮背帶式縫合術術中使用可吸收線,其韌性較高,更利于術中結扎打結。(2)縫線繞過宮底時,于宮底漿肌層右側及左側各固定2 針,從而有效避免縫線從子宮上滑脫,從而能使血竇迅速關閉,達到徹底止血目的[16~18]。因此聯合應用止血效果更顯著,且減少子宮切除風險,降低產褥熱發生率。LH、FSH 均為常見性激素,其含量變化與卵巢儲備功能密切相關[19],觀察剖宮產術后宮縮乏力難治性產后出血高危患者性激素水平尤為重要。本研究數據顯示,術后6個月兩組血清LH 水平低于術前,FSH 水平高于術前,說明兩種術式均會對患者卵巢儲備功能帶來一定影響。但組間比較并無顯著性差異,考慮與術者經驗、患者異質性等因素有關。

但行改良子宮背帶式縫合術聯合雙側子宮動脈上行支結扎時還需注意以下幾點:(1)需要做子宮壓迫試驗估計縫扎術潛在成功機會,若加壓后出血明顯減少,可行縫扎術,其成功率較大。(2)橫向縫合子宮后方時需在子宮骶韌帶上方進行,以免損傷直腸。(3)對子宮切口下方進行縫合時,需下推膀胱腹膜反折,以免損傷膀胱。(4)打結時速度需緩慢,循序漸進,用力適度,太松會造成手術失敗,太緊會對子宮供血產生影響,縫線和宮壁間應保持1 指寬度。(5)關閉腹部切口時需確認下段切口有無滲血、子宮顏色、陰道出血量,若子宮顏色變成淡粉色、無明顯出血,即可逐層關腹。

綜上所述,改良子宮背帶式縫合術+雙側子宮動脈上行支結扎應用于剖宮產術后宮縮乏力難治性產后出血高危患者,可有效減少術中出血量、術中輸血量及術后24 h 輸血量,且能為患者保留生育功能,降低產褥熱發生風險,安全性高。