穴位貼敷中醫護理對腦梗死恢復期患者的影響

羅煥文

(湖南中醫藥大學第一附屬醫院 長沙 410001)

腦梗死屬于腦血管疾病,其危害性大、難以治愈、致殘致死率較高。腦梗死患者多會出現神經功能缺損,恢復期生理功能也受到不同程度的影響,導致生活能力降低,生活質量不佳[1]。因此應重視腦梗死患者恢復期的護理干預。穴位貼敷中醫護理是指在對患者進行常規護理及康復訓練基礎上配合中藥穴位貼敷,以有效改善患者病情,提高患者康復效果,進而改善患者預后的護理方法[2]。本研究探討穴位貼敷中醫護理對腦梗死恢復期患者神經功能和生活能力的影響。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019年12月至2020年11月收治的58例腦梗死恢復期患者作為研究對象,患者及其家屬對本研究內容知情并簽署知情同意書。納入標準:核磁共振影像學檢查結果與腦梗死恢復期相一致;無嚴重并發癥。排除標準:病情異常變化者;皮膚破損無法貼敷治療者;心腎功能嚴重障礙者;老年癡呆者;精神、意識障礙者。采用隨機數字表法將患者分為對照組和研究組,各29例。對照組男17例,女 12例;年齡 39~68 歲,平均(56.2±4.4)歲;病程 9~28 d,平均(17.1±3.3)d;輕度發病 9例,中度發病15例,重度發病5例。研究組男18例,女11例;年齡 38~69 歲,平均(56.5±4.2)歲;病程 9~29 d,平均(17.3±3.4)d;輕度發病 7例,中度發病 15例,重度發病7例。兩組基線資料對比,無顯著性差異(P>0.05)。

1.2 護理方法 兩組住院期間均行血塞通靜脈注射、復方阿司匹林口服、維持電解質平衡、降低顱內壓等治療,并做好導管和并發癥的預防護理。對照組進行常規護理干預。(1)一般護理。遵醫囑按時按量藥物治療;對患者及其家屬進行健康宣講,使患者理解和掌握病情,知曉疾病的注意事項;對心理有負擔的患者進行心理疏導;保持病房的干凈衛生,地面干燥、防滑,溫度、濕度適宜;指導患者飲食,禁煙禁酒,形成良好作息習慣;長期臥床者定期翻身、擦拭皮膚,避免壓瘡。(2)康復訓練護理。指導患者正確擺放肢體,協助其間隔2 h 翻身,患側墊軟枕;指導患者主動運動其肩肘、膝關節;指導病情好轉患者20 次/d的起坐訓練,以側臥位屈頸部、身體,緩移床旁,緩慢坐起,后可過渡到協助患者30 min/d 的站立訓練;效果較佳者可借助機械進行40 min/d 的步行訓練。研究組在對照組基礎上應用穴位貼敷中醫護理干預。貼敷中藥:浮萍、吳茱萸、馬錢子、制南星、制川烏、白芷、細辛。上藥打磨成粉末過篩,以1:1 醋、姜汁混合成糊,制成規格0.2 cm×0.3 cm 穴位貼,選擇穴位進行貼敷。穴位選取患者患側,以兩組為宜,便于每日交替進行。足三里、曲池、合谷、太沖、血海一組,外關、手三里、伏兔、太沖、血海、風市一組。貼敷前確保皮膚無破損、干燥,可試敏,無異常再貼敷。貼敷后不要覆蓋穴位貼,貼敷4 h 為宜。貼敷期間注意肢體保暖,注意觀察貼敷皮膚部位是否有紅疹或水泡,若有應及時停止、處理。飲食上注意禁食生冷辛辣物。兩組均15 d 為一個療程,持續2個療程。

1.3 觀察指標 (1)對比兩組護理前后美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)評分。NIHSS評分量表分值 0~42 分,包括意識水平、凝視、視野、感覺、面癱、語言等,得分越高說明神經功能缺損越嚴重。(2)對比兩組護理前后肢體運動功能評分(FMA),包括肢體感覺、肢體功能、關節活動、平衡,分值為0~40分,得分越高說明運動功能越好。(3)對比兩組護理前后日常生活能力評分(ADL),包括吃飯、行走、穿衣、入廁、洗澡,分值為0~60 分,得分越高說明生活能力越強。(4)對比兩組康復效果。分為顯效、有效、無效,顯效為偏癱癥狀基本消失,病殘度為0級,肌力恢復4~5級,能獨立行走,生活基本能自理;有效為偏癱癥狀明顯減少,病殘度為1~3級,肌力恢復2級,基本能獨立行走,生活部分能自理;無效為癥狀無緩解或加重。康復總有效率=(顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 本研究數據運用SPSS20.0 軟件處理。計數資料以%表示,行χ2檢驗,計量資料以()表示,行t檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

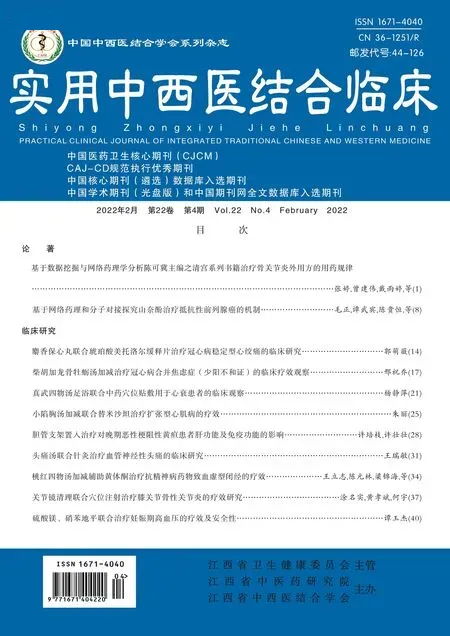

2.1 兩組護理前后NIHSS評分比較 護理前兩組NIHSS評分比較無顯著差異(P>0.05),護理結束時兩組NIHSS評分明顯降低,且研究組護理1個月、護理結束時NIHSS評分均顯著低于對照組(P<0.05)。見表 1。

表1 兩組護理前后NIHSS評分比較(分,)

表1 兩組護理前后NIHSS評分比較(分,)

組別 n 護理前 護理 1個月 護理結束時 t 護理前與護理結束時比較 P 護理前與護理結束時比較對照組研究組29 29 4.999 23.452 0.000 0.000 t P 7.26±0.49 7.25±0.51 0.076 0.940 7.06±0.48 6.32±0.45 6.057 0.000 6.59±0.53 4.17±0.49 18.055 0.000

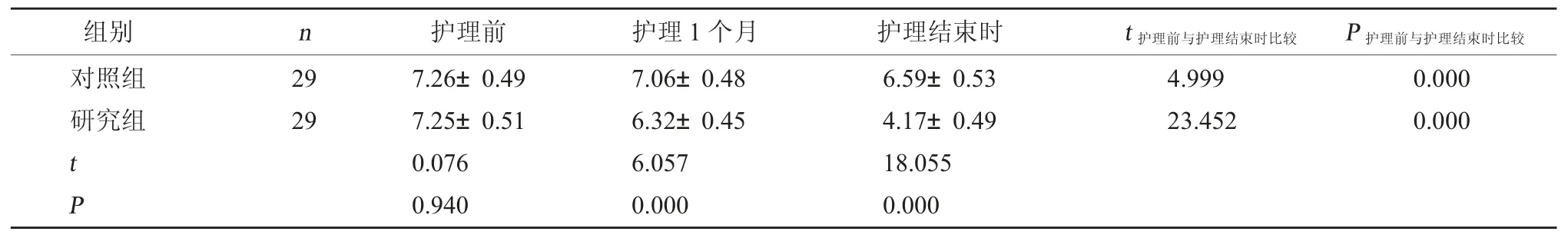

2.2 兩組護理前后的FMA評分比較 護理前兩組FMA評分比較無顯著差異(P>0.05);護理結束時兩組FMA評分明顯提高,且研究組各時點FMA評分均顯著高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組護理前后FMA評分比較(分,)

表2 兩組護理前后FMA評分比較(分,)

組別 n 護理前 護理1個月 護理結束時 t 護理前與護理結束時比較 P 護理前與護理結束時比較對照組研究組29 29 15.465 25.140 0.000 0.000 t P 6.03±2.54 5.99±2.53 0.601 0.952 10.21±3.22 16.33±3.34 7.104 0.000 20.15±4.21 29.12±4.26 8.065 0.000

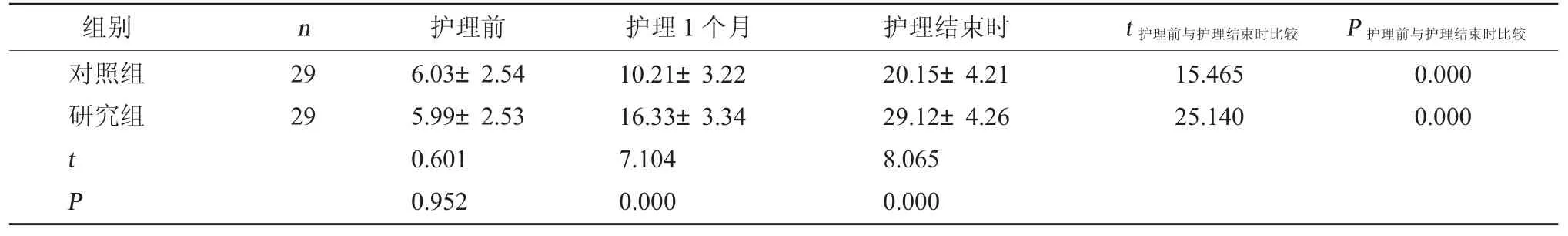

2.3 兩組護理前后ADL評分比較 護理前兩組ADL評分比較無顯著差異(P>0.05);護理結束時兩組ADL評分明顯提高,且研究組時點ADL評分均顯著高于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組護理前后ADL評分比較(分,)

表3 兩組護理前后ADL評分比較(分,)

組別 n 護理前 護理1個月 護理結束時 t 護理前與護理結束時比較 P 護理前與護理結束時比較對照組研究組29 29 7.377 20.816 0.000 0.000 t P 38.16±2.98 38.18±3.01 1.246 0.218 40.23±3.02 46.57±3.11 7.786 0.000 45.08±3.13 55.19±3.21 12.143 0.000

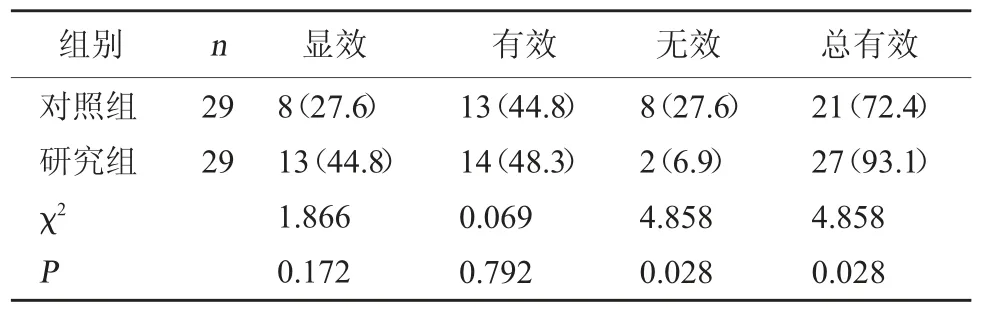

2.4 兩組康復效果比較 研究組康復總有效率為93.1%,顯著高于對照組的72.4%(P<0.05)。見表4。

表4 兩組康復效果比較[例(%)]

3 討論

腦梗死多發于中老年人群體,是缺血性腦卒中疾病[3]。其發病主要原因是大腦組織中的供血出現異常,表現為突然減少或驟停,導致腦組織缺氧,甚至壞死而引起腦梗死。該疾病突發性強,致死、致殘率較高,半數以上患者會出現不同程度的神經功能缺損,導致語言、肢體、認知功能等方面障礙,嚴重影響患者的生活質量[4~5]。該病臨床多采用藥物聯合康復治療,其治療階段無法實現完全治愈,多依靠恢復階段護理干預。相關研究顯示,腦梗死引起的神經功能缺損有良好的可塑性[6]。所以對恢復期患者應用科學、優質的護理干預措施非常重要,可有效提升康復效果。

常規的康復訓練有利于患者鍛煉肢體功能,促進其恢復,且能避免長期臥床發生痙攣或關節變形等并發癥。患者通過屈伸、坐立、站立、行走等循序漸進的康復訓練,可加大患肢關節的活動性和協調度,進而促進其恢復正常功能。同時,康復訓練中的平衡、行走、下床鍛煉能刺激患者大腦神經功能,使其身體各項肢體功能得以重建,有利于運動功能逐漸恢復。但康復訓練也有一定的局限性,其措施較單一刻板,多依靠患者的主動性和持續性,但腦梗死患者大多年齡偏大,又受疾病影響,臥床時間多,其主動性差,難以持續堅持,不利于預后和康復。所以,尋求更佳的配合性護理干預康復方法非常關鍵。

腦梗死歸屬于中醫學“中風”范疇,病機為肝腎不足、氣虛血虧、本虛標實、肝火旺盛、痰津阻絡導致吞吐、行動不利[7~8]。且患者多是臥床養病,加深了氣虛血滯、經絡瘀阻癥狀。因此,應以活絡通經、降濁醒腦、調和陰陽、祛風扶正為主要治法,以促進機體的血運,進而刺激、改善機體功能。穴位貼敷是在中醫理論基礎上形成的科學護理方法,主要是把多種中藥材研磨成粉,貼敷在患者機體相應穴位,使其經穴位進入經絡將藥效傳輸至機體臟器,以針對性改善機體功能,實現刺激神經及調節功能的目的[9]。其方法簡單、可操作性強,臨床上對此方法的認可度較高,患者對其接受度也較好。穴位貼敷中醫護理較常規護理方法更有效,它是中藥組成的外用藥物,不經腸胃,不易對腸胃產生不良反應,且有利于藥效吸收,促進局部的血藥濃度,在無創無痛情況下刺激穴位,運行氣血,修復受損神經細胞,改善神經功能,加速患者的機體功能恢復。本研究將58例腦梗死恢復期患者分成兩組,分別進行常規護理和聯合穴位貼敷中醫護理。結果顯示,兩組護理前NIHSS評分無顯著差異,護理后,兩組NIHSS評分均有所改善,研究組中醫護理干預護理1個月、護理結束時NIHSS評分均較對照組改善更明顯,說明穴位貼敷中醫護理能有效改善患者的神經功能缺損情況。分析其原因,應用穴位貼敷中醫護理時,選主陽明胃經的穴位足三里,以治下肢麻痹、膝痛,清神志;曲池以補氣益血;合谷以治口眼歪斜、中風、面癱;太沖肝經要穴以治眩暈、偏癱、下肢痿痹;血海化脾血,以治血液瘀阻;外關補陽益氣,以治上肢痿痹;風市運化水濕,以治半身不遂;伏兔祛風通絡,配風市以治下肢不遂。因長期臥床患者的血虛氣滯、經絡受阻嚴重[10~12],選兩組穴位交替貼敷,以實現陰陽調和,疏通經絡,起到改善神經功能缺損的作用[13]。且兩組穴位交替貼敷也可避免皮膚因長時間貼敷出現紅腫、瘙癢等不良癥狀。

另外,藥材中的浮萍可入肺清火、解表祛邪,善于開竅;馬錢子可興奮神經系統,促進大腦皮質感覺中樞,對改善患者神經功能療效顯著;吳茱萸、細辛能溫中散寒,有活血化瘀之效,再結合相應穴位,起到調節陰陽之氣作用;制南星能祛風、清熱、化痰,可治中風、暈眩、麻木、偏癱;制川烏可溫經散寒、祛濕止痹;白芷可祛濕止痛[14~15]。諸藥聯合經貼敷作用于穴位,刺激經絡氣血,協調陰陽,有效改善患者痙攣偏癱癥狀,促進其機體功能恢復。本研究結果顯示,兩組護理前FMA評分、ADL評分比較均無顯著差異,但護理后,兩組各項評分均有明顯變化,研究組護理1個月、護理結束時FMA評分、ADL評分均顯著高于對照組。結果說明穴位貼敷中醫護理經藥物作用,能刺激患者,改善患者氣血運行,對患者的運動功能及生活能力改善效果頗佳。此外,對比兩組康復效果,研究組康復總有效率為93.1%,顯著高于對照組的72.4%,說明穴位貼敷中醫護理能有效改善腦梗死恢復期患者神經及運動功能障礙等臨床癥狀,提高康復有效率。原因多考慮為在康復訓練的基礎上加用中醫穴位貼敷中醫護理,可通過穴位將藥物直接作用于機體進行刺激調節,進而加速機體功能改善和恢復。綜上所述,應用穴位貼敷中醫護理干預腦梗死恢復期患者,能提升患者神經功能和生活能力,提高康復效果。