延安老區民間藝術與紅色文化基因融合發展

高黎 白婷婷

摘 要:藝術與文化的發展是辯證統一的,藝術是文化的重要傳播載體并反映文化的重要內涵,文化是藝術創作的靈感來源與支撐。在革命戰爭時期,紅色文化傳播和生存的媒介是延安老區民間藝術,同時紅色文化又被延安老區民間藝術再次強化,延安老區民間藝術的內容及形式又因紅色文化而更加豐富,藝術與文化相互融合、相互促進、共同發展。本文通過對陜北說書、延安秧歌劇、延安民間木刻版畫等的研究,展現抗戰時期延安老區民間藝術與紅色文化基因的交融發展。

關鍵詞:延安民間藝術;陜北說書;秧歌;木刻版畫;紅色文化

前 言

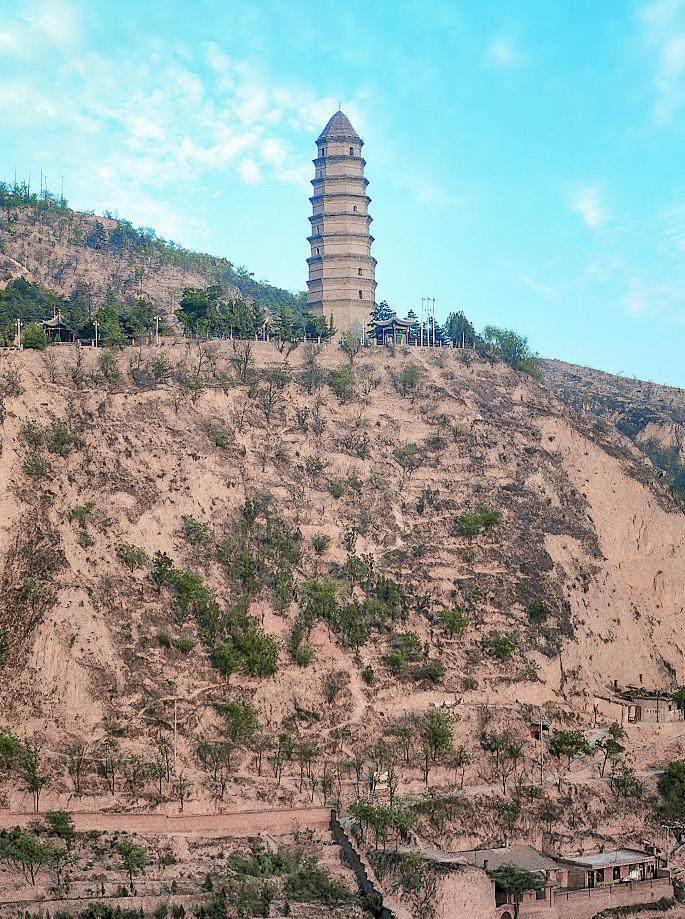

延安民間藝術包括獨具特色的剪紙,絢麗多彩的農民畫,唱不完的信天游,獨樹一幟的陜北說書,扭不完的大秧歌,以及名揚海外的安塞腰鼓等,這些優秀的民間藝術表達了延安人民對生活的熱愛。在勞作之余,豐富他們精神生活的正是多種多樣的民間藝術活動,他們對生活的熱情與熾熱之心體現在民間藝術的創作里。抗戰時期,中國共產黨來到這片充滿熱情的土地上。中國共產黨在延安創造了實事求是、理論聯系實際、為人民服務和自力更生艱苦奮斗的延安精神。除此之外,經過革命戰爭的淬煉及革命時期黨的工作經驗總結,發展了紅色文化。紅色文化以走群眾路線為宗旨,樹立崇高的愛國主義、集體主義以及社會主義信念,向大眾傳播抗日戰爭思想觀念,鼓舞人們不怕艱苦、勇往直前。紅色文化豐富了延安老區民間藝術的形式和內涵。

一、陜北說書與紅色文化基因的融合

說書在延安、榆林等地較為流行,起初是由窮苦盲人用陜北方言說唱一些傳說故事,用來歌頌人民的日常生活以及精神追求。后來從眉戶、秦腔和信天游等民歌中吸取特色,演變為以表演長篇故事為主的說唱藝術。陜北說書的傳統表演形式是藝人手持三弦或琵琶運用陜北方言自彈自唱,曲調激昂粗獷、鏗鏘有力、變化多端,素有“九腔十八調”之稱,是極受群眾歡迎的民間藝術形式之一。中國共產黨在延安時期運用貼近群眾生活的題材對說書內容進行創新,開展革命宣傳教育。

(一)紅色文化基因以陜北說書為媒介傳播革命精神

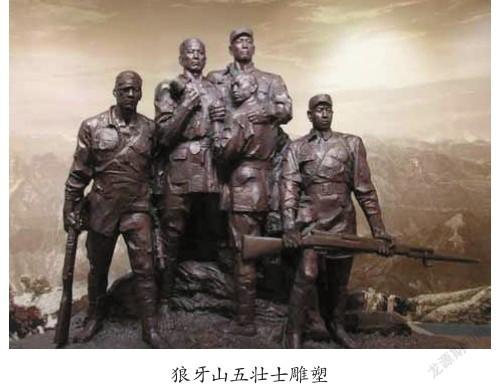

抗日戰爭時期創作的《狼牙山五神兵》,運用說唱形式詳細描述在抗日戰爭中五名英勇的戰士為保護主力大部隊的安全,不顧自身安危,將敵人引誘至懸崖,寧愿跳崖也不愿向敵人投降的英雄氣概,歌頌了偉大的共產黨人的英雄事跡,傳播了強烈的愛國之情與中華民族寧死不屈的偉大精神。此題材也是《狼牙山五壯士》電影創作的靈感來源,還被編入人教版小學語文課本中。

(二)陜北說書因紅色文化基因在內容上的升華

陜北說書為宣傳共產黨思想觀念做出了不可磨滅的貢獻,同時因共產黨帶來的紅色文化豐富了說書內容,使之在精神上得到升華。延安時期群眾多是文盲或者半文盲,封建思想較為頑固,為了使群眾轉變思想觀念,學習科學文化知識,破除封建迷信,陜北說書還創作了許多以科學生產、男女平等和民主自由等新的文化價值觀為主題的作品。例如《張玉蘭參加選舉會》描述了封建思想嚴重的馮光清把妻子限制在家中,時刻監視不許其在外拋頭露面,張玉蘭采用各種手段解開捆綁,掙脫束縛,并在選舉會上大膽發言,后又幫助丈夫進步的故事。作品反對男尊女卑的封建思想,倡導夫妻之間平等相處。

說書不僅是茶余飯后娛樂群眾的文藝工具,更重要的是它悄無聲息影響著人民的審美觀、價值觀,引導群眾積極向上形成良好道德氛圍。《王二五抽煙》和《王丕勤走南路》這兩件作品批判社會不良行為,具有一定的教育意義。倡導和諧相處、勤勞勇敢的說書作品還有《老蔓青偷麥》《紅鞋妖精》《王志成吃元寶》等。新陜北說書中增添了許多贊揚共產黨人的英雄事跡、宣傳抗戰堅強意志、倡導民主科學自由平等和引導群眾改善陋習的主題,這些紅色文化基因豐富了陜北說書的內容,譜寫了陜北說書的新篇章。

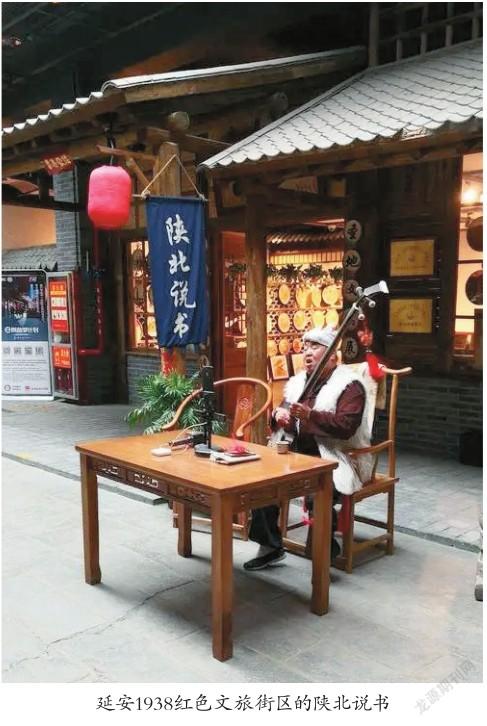

(三)陜北說書紅色文化基因的當代傳承與發展

陜北說書于2006年被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。為加強陜北說書的保護與傳承,延安市曲藝館自2011年開始對盲藝人和代表性說書藝人進行摸底式搜集,共采集說書曲目200余篇,同時定期舉辦陜北說書培訓班和展演活動,目前已培養民間藝人1800余人,為陜北說書的傳承與發展奠定良好的基礎。陜北說書在紅色革命圣地延安最為常見,在延安1938紅色文旅街區,還原了1938年延安老城的街區和人們的生活樣貌,其中就為游客提供了陜北說書節目。說書藝人頭裹白毛巾,身穿白色坎肩,手持三弦,腳上綁著竹木快板,繪聲繪色進行表演,說書內容多以抗日戰爭時期宣傳革命精神及贊頌偉人事跡為故事題材,向游客展示延安濃郁的紅色文化,提供深刻的紅色文化體驗。除此之外,延安與榆林相關部門定期舉辦“韓起祥陜北說書大賽”,為陜北說書在現代環境下提供更多題材、內容及形式上的創新機會,評選優秀說書藝人,為陜北說書的創新傳承提供平臺。陜北說書厚重的紅色文化積淀和獨特的藝術風格,是帶動紅色文旅不可缺少的一部分,而紅色文化也是陜北說書重要的精神支持。

二、延安秧歌劇與紅色文化基因的融合

秧歌又名“鬧紅火”“鬧秧歌”“鬧社火”,由民眾表演,是流行于陜北高原的民間舞蹈,廣受民間喜愛,杰出作品有《千人秧歌》等。

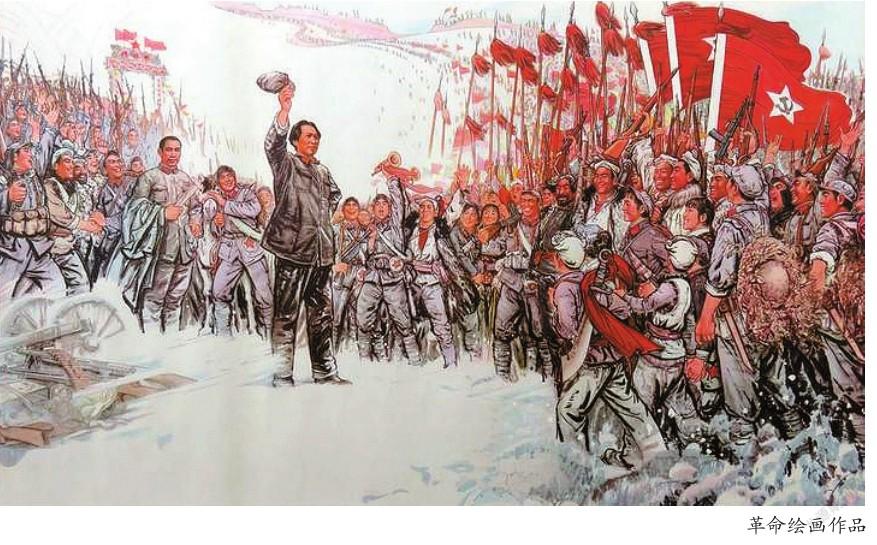

(一)紅色文化基因以延安秧歌劇為媒介播種文化

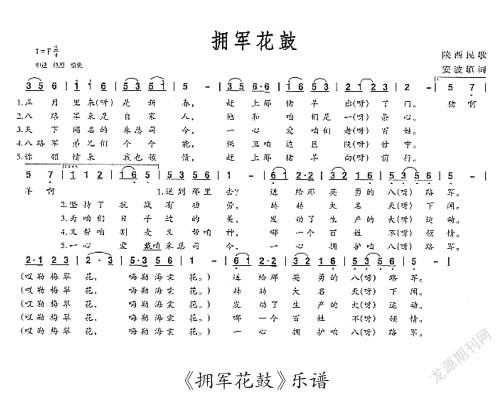

1942年5月,毛主席在延安整風運動中發表《延安文藝座談會上的重要講話》。之后,延安時期的文化與民間藝術發生重大改變,延安文藝工作委員會開始學習延安老區民間藝術,與延安人民一同投入延安老區民間藝術的創作中,將老區民間秧歌進行改編,創作了新秧歌“延安秧歌劇”及眾多歌舞劇。其中影響較大的有《擁軍花鼓》,秧歌隊人數眾多,使整個邊區沉浸在紅色的“狂歡”之中。

《兄妹開荒》是以馬丕恩父女為原型創作的,馬丕恩一家為響應政府自力更生、豐衣足食的號召,從米脂老家奔赴延安,辛苦勞動,全身心投入到大生產之中,成為邊區生產模范,并且被評為移民模范。抗日戰爭時期的延安是一個經濟、文化落后的地區,延安歌劇院響應中國共產黨提出的“文化是革命重要武器”的倡議,創作《鐘萬財起家》和《二流子變英雄》等歌劇;為反對迷信創作《反巫婆》《蠻婆算命》;鼓勵人們學習識字的劇目有《夫妻識字》等。這些新秧歌劇主要宣傳中國共產黨的新思想新主張,在精神文化層面為國家獨立和抗戰勝利做出了應有的貢獻。

(二)紅色文化基因是延安秧歌劇的創新靈感

在抗戰時期,延安秧歌劇在共產黨的領導下,為鼓勵群眾團結與鼓舞工農兵氣勢發揮了極大作用。紅色文化使延安秧歌劇展現出新的積極向上的一面,增添了“贊頌群眾、贊頌勞動、贊頌革命、倡導軍民團結一致、推翻迷信和倡導衛生”等內容,將民間的“騷情秧歌”創新為“翻身秧歌、斗爭秧歌、勝利秧歌”,在表現形式上改變了調情舞姿和丑角臉譜,全場化身為一群工農兵,表演工具改為農作時用的鐮刀斧頭,創造了五角星的隊形,這些具有隱喻性質的符號代表著革命精神。

(三)延安秧歌劇的藝術價值

延安秧歌確立了民間舞蹈在當代舞蹈藝術中的重要地位,促進了當代民間舞蹈藝術的多元化發展。據《延安文藝運動紀盛》記載,新秧歌劇共有190部左右,按內容可劃分為生產勞動、軍民團結、學習文化、消除迷信、新型家庭關系、改邪歸正及革命斗爭等,是慶祝春節、元宵節等重大節日及重大活動必演的節目之一。表演形式分大秧歌和踢場子兩種。大秧歌表演者人數較多,規模宏大,氣氛熱烈,動作矯健豪邁,既剛健又柔美,既灑脫又細膩,情緒歡快奔放。踢場子表演人數為偶數,以男女之間的愛情故事為主要題材,動作難度較高,男性扮演者動作樸拙,具有爆發力,女性表演者動作靈巧、活潑,呈現出典型的農村女子形象,反映陜北人內心的真實情感,是質樸、憨厚、樂觀性格的真實寫照。陜北秧歌于2006年被列入國家級非物質文化遺產名錄,極具文化藝術價值。

三、延安民間木刻版畫與紅色文化基因的融合

(一)剪紙、農民畫對木刻版畫的影響

延安木刻吸收了延安老區民間美術剪紙和年畫的藝術特點,結合當地民間藝術特色進行探索研究,保留年畫中人物面部比較概括的繪畫方法,運用陰陽刻法,解決了西方木刻“陰陽臉”的問題。延安木刻版畫使用年畫、安塞農民畫中民眾所喜愛的色彩,在黑白木刻的基礎上創新了套色木刻。因此延安時期的木刻版畫具有鮮明的時代特色和民族特征,成為老百姓喜愛并愿意接受的新的木刻藝術形式。

抗戰時期延安木刻年畫《豐衣足食圖》,描述了一家六口喜氣洋洋的景象。媽媽正在為女兒穿新衣,旁邊調皮的小弟與姐姐對視并拽著姐姐的衣服,哥哥與弟弟在整理蔬菜谷類糧食,爸爸在一旁抽著煙,喜悅地望著孩子們,木刻年畫表現了一家人物資豐富的歡喜之情。畫面線條流暢,色彩明亮,人物形象栩栩如生,表現了人們對美好生活的向往和鼓勵人民勤勞致富的主張。

(二)延安木刻版畫傳播紅色文化基因

延安民間木刻版畫在內容上增添歌頌模范、反映生產、擁政愛民、堅定抗戰必勝等題材,表現鼓舞人們氣勢的版畫代表作品有彥涵的《當子彈打完的時候》。畫面主要呈現兩名八路軍戰士,一人手持打完子彈的槍把,一人手持刺刀,正在與手持武士刀的日軍將領搏斗,表現了中華民族自古以來寧死不屈的戰斗精神和勇猛無畏的英勇氣概,鼓舞了抗戰軍民的士氣,昭示了抗日戰爭勝利的必然性。畫面線條流暢,黑白對比強烈,人物形象刻畫飽滿,在構圖上采用了古代“三即是多”的手法,形成一種連續狀態傳達敵方人多的信息,達到一種視覺上飽滿的效果。除此之外,表現鼓舞人心題材的版畫作品還有古元的《人橋》和胡一川的《破路》《開荒》等。

四、結 語

延安既是中華民族圣地,也是中國革命圣地。她孕育了濃郁的鄉土風情和豐富多彩的民間文化藝術,黨中央和毛澤東在這片黃土地上領導全國人民進行偉大的民族解放戰爭,運用延安老區民間藝術宣傳紅色文化與革命精神,帶領全國人民走向新生。延安紅色民間藝術反映了革命時期延安人民的新生活,具有鮮活的時代氣息。它豐富了延安人民的精神文化生活,是中國抗日戰爭留下的一份歷史文獻,代表著中國革命美術獨特的藝術魅力,為國家獨立解放和人民幸福做出了卓越的貢獻。在知識經濟、信息技術高速發展的今天,保護與傳承延安老區民間藝術,要結合紅色文化基因,將農村鮮活的生活體驗轉變為藝術創作,持續支持延安老區民間藝術的發展與創新,創作出更多更好的藝術作品。

(陜西科技大學設計與藝術學院)

參考文獻

[1] 王冬.抗日戰爭時期延安秧歌劇研究[D].南京:南京藝術學院,2010.

[2] 吳繼金.民間藝術在延安時期的傳承[J].美術學報,2016(03):81-86.

[3] 張麗.文化變遷中民間藝術的文化傳承與藝術教育的關系[J].現代裝飾(理論),2012(3):66.

[4] 任文剛.紅色文化中的紅色基因及其內涵分析[J].晉城職業技術學院學報,2019,12(03):85-88.

[5] 張瑾.當代戲劇創作對延安紅色戲劇的文本創新研究[D].西安:陜西科技大學.

[6] 李婧.延安電視臺區域文化傳播現狀與對策研究[D].西安:陜西科技大學.

[7] 賈鋼濤,康茜.革命文化視閾下民間藝術的功能發揮及其現實啟示:以延安時期新秧歌運動為例[J].理論導刊,2017(08):105-108.

[8] 劉瑞儒,賀美艷.延安時期陜北說書的群眾教育模式研究[J].延安大學學報(社會科學版),2019,41(02):67-74.