科技社團學術會議輿情事件現狀與全流程處置策略

石倩 李蕊 李彤 完欣玥

[摘要]當前,科技工作已成為輿論矚目的熱點領域,科技輿情事件關注度持續走高。科技社團每年組織的各類學術會議參與人數眾多、影響廣泛,但學術會議的輿情監控工作卻存在重視程度不高等問題。對此,科技社團必須提高重視程度,采取完善輿情處置機制、擬定輿情分級應對方案、加強新媒體正面引導等措施,不斷提升應急處置能力,做好輿情事件預防和應對工作。

[關鍵詞]科技社團學術會議科技輿情分級應對

[中圖分類號]N26[文獻標識碼]A[文章編號]10019596(2022)050028-07

一、研究背景

科技社團是黨和政府聯系科技工作者的重要紐帶,是我國科技事業發展的重要力量。開展學術會議是科技社團履職盡責的重要途徑,一直以來,各類學術會議的開展對于促進學術繁榮、建設科技強國起到了不可或缺的積極作用。《中國科協2020年事業發展統計公報》顯示,2020年全年各級科協和兩級學會共舉辦學術會議16442場(次),參加人數167589萬人次[1]。可以看到,我國學術會議的開展如火如荼,受眾廣泛,具有一定的社會影響力。在這種情況下,學術會議的輿情風險管理工作更應得到科技社團的重視。

輿情指在一定的社會空間內,圍繞中介性社會事件的發生、發展和變化,民眾對社會管理者、企業、個人以及其他各類組織及其政治、社會、道德等方面的取向產生和持有的社會態度[2]。它是較多群眾關于社會中各種現象、問題所表達的信念、態度、意見和情緒等表現的總和。習近平總書記指出,“輿論歷來是影響社會發展的重要力量”,好的輿論可以成為發展的“推進器”,不好的輿論則會成為社會的“分離器”[3]。進入21世紀,國內外環境急劇變化,加之新媒體快速發展,科技領域的輿情數量顯著增長,輿情復雜性凸顯。

舉辦學術會議面臨的輿情事件主要包括三類:一是學術會議所面對的科技議題紛繁復雜,有些涉及有爭議性的熱點話題,如基因編輯、人工智能等,容易引起社會廣泛討論;二是學術會議邀請的專家較多,可能會有專家發表不當言論;三是由于社會大眾對科學觀點理解不深,造成誤解誤讀、片面領會等輿情事件。大型學術會議媒體關注度高,容易引發社會大眾廣泛關注和爭議。如果不能采取恰當的預防和應對措施,容易發酵成社會熱點事件,造成極其不良的社會影響。

二、科技社團學術會議輿情事件現狀分析

在當前形勢下,做好學術會議的輿情處置工作對科技社團至關重要,但科技社團還存在能力短板。為調查輿情處置工作中存在的具體問題和改善方向,筆者分別針對科技社團工作人員、科技工作者和普通民眾開展了抽樣問卷調查,問卷題目從學術會議組織者和輿情受眾兩個角度設定。調查科技社團工作人員旨在了解目前科技社團學術會議輿情處置的現狀和問題;調查科技工作者和普通民眾旨在了解不同受眾對科技輿情的關注程度、關注渠道等,為科技社團應對輿情事件提供思路。本文選取了來自不同學會、協會的34名科技社團工作人員,從性別、年齡段、從事行業對科技工作者和普通民眾分別取樣。回收科技社團工作人員在線填寫的問卷34份,科技工作者和普通民眾在線填寫的問卷113份。

(一)科技社團學術會議輿情處置存在的問題

1工作人員的輿情處置能力有待提高

調查結果顯示,針對學術會議中輿情事件帶來的后果,50%認為會造成行業內的不良影響,3235%認為會對相關專家產生不良影響,3235%認為會形成社會熱點,帶來重大輿情風險,4412%認為會影響科技社團形象,2941%認為影響不大,一般可控。這反映出科技社團工作人員對學術會議輿情事件帶來的后果有一定認知,輿情事件不僅會影響所在社團、相關專家形象,更會帶來行業內的不良影響,乃至社會影響。

在科技社團工作人員對學術會議輿情處置預防和應對措施的了解情況方面,6176%表示“了解一些,但不太全面”,3824%認為“發生概率比較小,沒有思考過這個問題”,無人認為“非常了解”。可以看到,工作人員對預防和應對輿情事件的知識儲備明顯不足,亟待提升相關能力。

在學術會議開展全流程中,6176%表示沒有獨立輿情監測人員,但會有會議相關人員負責,882%表示有獨立工作人員負責輿情監控工作,1765%表示不清楚情況,1176%表示沒有工作人員負責。可見,大部分科技社團沒有獨立輿情監測人員,一般由會議相關人員負責。XUEHUI學會2022年第5期2022年第5期科技社團學術會議輿情事件現狀與全流程處置策略XUEHUI

從上述結果可以看出,盡管大部分科技社團工作人員認識到了學術會議中輿情事件所帶來的嚴重后果,但對相應的預防和應對措施了解程度不高,接近40%的受訪人員表示沒有思考過這個問題。在學術會議開展過程中,大部分科技社團受限于人手等各種原因,缺乏專業、獨立的輿情監測人員,一般由會議相關人員負責。

雖然學術會議輿情事件呈偶發態勢,概率不高,但其影響后果不可估量。科技社團工作人員組織開展學術會議過程中,事務繁多瑣碎,很難有精力對輿情狀況進行實時跟進。因此,針對科技社團工作人員的輿情處置能力亟待補足、提高,此外,加強對該項工作的支持十分必要,真正實現責任到人。

2輿情處置機制亟待完善

關于科技社團目前在學術會議科技輿情處置中存在的主要問題,7353%認為相關機制不完善,7059%認為所在社團對學術會議中的輿情處置不夠重視,5588%認為缺乏專業知識,2353%認為人力不足,2353%認為缺乏資金支持,294%認為是其他原因。可見,相關機制不完善、重視程度不高是該項工作的核心問題。

關于科技社團是否建立了學術會議輿情處置的相關機制,4412%表示不清楚情況;3235%認為所在社團有輿情處置相關機制,但沒有針對學術會議的;僅有2353%的受訪者反饋所在社團建立了針對學術會議的輿情處置相關機制。可以看出,一些科技社團雖然建立了輿情處置機制,但是大部分并沒有建立針對學術會議的專業機制。

同時,一些社團工作人員提出了具體建議,“形成機制條例”“提高重視程度”“加強審核把關”“及時跟進反饋”等成為主要被提及內容。

從調查結果可以發現,科技社團在學術會議的輿情處置工作中存在重視程度不高、缺乏針對性機制等突出問題。一旦輿情事件突然發生,科技社團將面臨手足無措、無章可依的尷尬局面,給輿情擴散埋下了較大隱患。

(二)受眾對學術會議科技輿情的關注情況和處置建議

在針對科技工作者和普通民眾的調查中,一共113人提交問卷,其中,科技工作者59人,占5321%,普通民眾54人,占4779%。

1受眾對科技輿情有一定關注度

對于學術會議的關注程度,5593%的科技工作者表示“偶爾參加”,3051%表示“經常參加”;“沒參加過,但關注過相關新聞”的普通民眾占比最多,為4815%。可以看出,大部分科技工作者都參與過學術會議,而普通民眾雖然參與不多,但是仍會關注相關新聞,這說明學術會議的輿情動態不止行業內關注,也會觸及社會層面關注。

在科技類輿情的關注程度上,5085%的科技工作者表示“經常關注”,“有時關注”的占4576%,“基本不關注”的僅占339%;而普通民眾有6111%表示“有時關注”,2963%表示“基本不關注”,926%表示“經常關注”。可以看出,科技從業者對科技輿情關注度較高,而超過2/3的普通民眾表示經常關注或有時關注,可見普通民眾對科技輿情關注度并不低,值得引起重視。

關于輿情事件帶來的后果,科技工作者和普通民眾認為會影響專家形象的占比最高,分別為6271%和537%,其次是會對科技社團產生不良影響,會造成行業內的不良影響,如表1所示。

調查結果表明,大部分科技工作者都參加過學術會議,且超過半數人經常關注科技輿情;普通民眾雖然參加過學術會議的比例不高,但是對科技輿情也有一定的關注,70%的受訪者表示“有時關注”或“經常關注”。此外,兩類受訪者均認為科技輿情事件會帶來不良后果,極少數認為影響不大。可以看出,科技輿情受到了社會各界的廣泛關注,普通民眾并不是漠不關心。因此,提高科技社團對輿情工作的重視程度十分必要。

2受眾偏好從新媒體渠道獲取科技信息

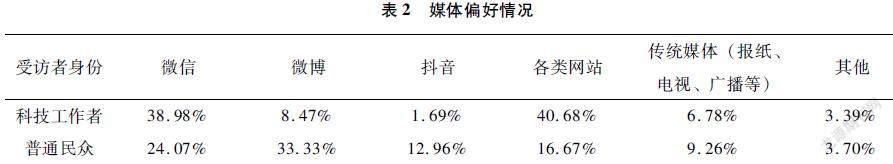

針對偏好獲取科技信息的媒體,科技工作者更偏好各類網站(4068%)和微信(3898%),普通民眾更偏好微博(3333%)和微信(2407%),詳見表2。在互聯網快速發展的背景下,科技工作者和普通民眾更加偏好利用新媒體獲取科技信息,其中科技工作者更偏好各類網站和微信,普通民眾偏好微博和微信,這為科技社團選擇輿情溝通渠道提供了指引。

5254%的科技工作者表示網絡輿論有參考價值,4746%持懷疑態度;而5741%的普通民眾表示持懷疑態度,4074%認為有參考價值,僅有1名普通民眾表示網絡輿論完全不可信。可以看到,不管是科技工作者還是普通民眾,對于網絡輿論基本沒有持完全否定態度,網絡輿論走向對受眾判斷有一定影響。

基于調查結果,科技社團可以根據科技輿情的影響人群選擇更為合適的溝通渠道。此外,網絡輿論對于科技工作者和普通民眾都具有不小的影響力,科技社團在輿情事件應對過程中,可以重點對網絡輿論加以引導,盡可能傳遞正面消息。

3受眾建議第一時間發布權威消息

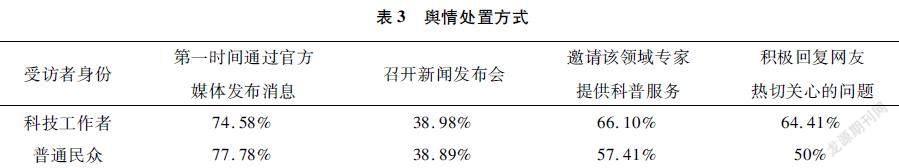

科技工作者和普通民眾均認為科技社團第一時間通過官方媒體發布權威消息較為有效,占比超過70%,其次是邀請該領域專家提供科普服務、積極回復網友熱切關心的問題,詳見表3。

此外,科技工作者和普通民眾提出了“多個平臺及時辟謠”“提前做好防范措施”“設立同行評議制度、追責制度,源頭上保障會議質量”“關注國內外輿論態度”等建設性意見,其中“科普”成為被提及最多次的關鍵詞。

從調查結果可見,發生輿情事件后,第一時間通過官方媒體發布消息被認為是最為有效的方式,值得科技社團加以重視。此外,要積極對普通大眾進行科普,厘清事實真相。

三、學術會議輿情事件的預防和應對策略

(一)防患于未然,積極采取預防措施

1強化科技社團工作人員輿情處置能力

科技社團工作人員身處學術會議輿情處置的第一線,在日常工作中加強輿情專題培訓、提升專業能力迫在眉睫。科技社團可積極組織相關工作人員深入學習上級單位下發的相關文件,統一思想認識,提升重視程度,了解輿情處置的基本原則和方法,并結合本單位情況,制訂具有針對性的處置意見。此外,建議加強案例學習,對過往發生的輿情事件處置方式進行詳細分析,取長補短。若本單位發生該類事件,可形成案例報告,進行專題分享。

2建立針對學術會議的輿情處置機制

當下,因為重視程度不高、人手不足等問題,大部分科技社團未能建立起針對學術會議的輿情處置機制。然而一旦在各級學術會議中發生輿情事件,將造成難以估量的負面影響。因此,建立健全輿情處置機制,提高應急處置能力迫在眉睫。

建議科技社團完善針對學術會議的輿情處置相關規章制度,明確各級責任主體及應急處置工作流程。首先,輿情處置需要科技社團各部門的通力協作和積極配合,因此要堅持責任到人,按照“誰主管、誰負責”的原則,落實輿情監測、媒體合作、請示匯報等各環節責任主體。其次,科技社團可結合本單位實際情況,向各部門及各分支機構發布學術會議輿情處置方案,明確輿情處置工作流程,讓社團工作人員做到心中有數、手里有招。

3做好學術會議預判風險點工作

科技社團開展的學術會議數量眾多,涵蓋的科技議題較為廣泛,可能會涉及一些敏感話題,有時甚至會在意識形態領域造成不良影響。因此,在學術會議開始前,可針對相關話題進行輿情監測,搜索主流新聞媒體、科技媒體、新媒體等不同類型的媒體平臺,預判風險點。此外,針對會議演講、媒體采訪等對外傳播較為廣泛的環節,可提前告知演講嘉賓、媒體、參會工作人員相關風險,最大程度規避不當言論等問題帶來的輿情風險。如果會議采取直播方式,可以采取延遲播出30秒至1分鐘的方式進行同步審核,避免更大范圍擴散。

4加強聯合協作

輿情處置工作并非孤軍奮戰,尤其面對較為重大的輿情,科技社團往往難以獨自應對。因此,在學術會議籌備過程中,可以與會議舉辦地的網信辦、宣傳部門及相關主流媒體等單位建立合作機制,商議應急處置辦法。若發生輿情事件,應在第一時間梳理完成應對措施,占據話語主動權,消弭危機。

(二)高效應對,避免輿情發酵

1全方位掌握實情

輿情事件發生時,科技社團作為主要的承辦單位,應在第一時間對輿情發生的具體原因、擴散程度等進行調查。學術會議討論的內容往往涉及科技領域較為專業的知識,而現場觀眾乃至社會公眾可能受限于知識儲備程度,對一些信息產生誤解、誤判。媒體報道或自媒體爆料后,容易產生針對會議內容的不理解或謠言,有時甚至會導致強烈反響。因此,科技社團可第一時間咨詢業內專家核實輿情真偽,了解實際情況。此外,及時了解輿情擴散渠道、擴散程度及輿論導向十分必要。可立即抽調專人搜集整理各類主流媒體、科技媒體、網絡媒體等相關新聞、評論和網民跟帖表態內容。

2完善輿情回應方式,分級應對

學術會議中發生的輿情事件有大有小,科技社團可采取不同層級的響應方式,在人力、物力等各種資源有限的條件下,實現精準高效應對[4]。具體來說,根據輿情的受關注和敏感程度、傳播范圍、傳播速度、負面影響程度等進行研判分級。對于輿情監測渠道,科技社團可以關注主流媒體和相關行業媒體,判斷是否已造成較大影響;還可利用較為權威的輿情監測平臺“知微事見”“百度指數”,對已發生的熱點輿情事件進行查詢,記錄各類輿情指標變化,包括事件敏感度、媒體參與數量、關注度等[5]。此外,可在微信公眾號、微博、抖音、今日頭條等新媒體平臺關注輿情走向、瀏覽轉發數量等信息。

輿情等級一般可以分為三級。根據實際工作需要,科技社團可以對輿情等級和定義進行詳細規定。一級輿情一般是指關注度、敏感度極高,成為群眾爭議熱點,在社會上造成了重大影響的輿情。一般情況下,登上微博熱搜榜或微信公眾號文章閱讀量超過10萬的輿情事件可視為一級輿情。二級輿情一般是指影響較大,已通過新聞媒體、自媒體或其他平臺傳播,可能會引發行業熱點事件的輿情。針對一、二級輿情,科技社團應在第一時間掌握事件的真實情況,及時搜集、整理各類媒體相關新聞、評論和網民跟帖內容,4小時內報科協和相關主管單位,研判輿情動向及發展趨勢,提出初步處置建議,請求協調處置;科技社團還應在24小時內做好口徑擬定、回應方式及媒體確定等回應準備工作,必要時積極進行正面回應,發布權威消息,采用全方位的傳播方式引導社會輿論,取得社會大眾的理解,視情況適時回應并跟蹤后續處置工作;處置工作結束前,每日關注最新動態,防止次生輿情的發生。三級輿情一般是指敏感度較低、影響較小的輿情問題,如活動現場發現專家不當言論等輿情問題,未通過各類媒體平臺擴散或僅由個別自媒體傳播的個案。此時,科技社團會議人員可在第一時間告知在場的媒體和直播平臺,最大程度降低不當言論等輿情事件傳播的可能性。同時積極對相關自媒體開展解釋引導工作,切斷傳播源,控制輿情發酵。

3掌握輿情引導主動權,做“第一定義者”

當突發輿情事件發生后,科技社團和相關單位需要第一時間進行跟進處置。人民網輿情檢測室曾提出廣為流傳的“黃金4小時”法則。該法則指出,輿情事件發生后4小時內主動發布權威消息、主導輿論,可以及時平息事件[6]。新媒體時代,微博、微信、抖音等網絡媒體容易產生較為快速、廣泛的輿論傳播。此外,快速的傳播還極易導致謠言的滋生,引發社會公眾的質疑。為了避免輿情的快速發酵,建議科技社團在“黃金4小時”內了解輿情全貌,厘清事實,請示匯報后在第一時間對外發布,防止輿論偏轉。

4加強新媒體平臺正面引導

近年來,隨著信息技術的快速發展,新媒體已經成為社會大眾思想輿論傳播的陣地[7]。新媒體具有即時性、豐富性、互動性等特點,區別于傳統媒體,新媒體往往在輿情事件發生時或事后短時間內已經被傳播、擴散,不受到時間、空間的限制;網民獲取的新媒體信息體量較大,且囊括了真假輿情,魚龍混雜,且形式多種多樣,包括視頻、聲音、圖片等;同時,不同于傳統媒體“一對多”的單向傳播方式,網民在新媒體上可以自由發言,每個人都可以對輿情事件進行評價,形成了“多對多”的立體交互傳播[8]。科技社團在新媒體領域可以做更多正面引導,通過官微、官博等渠道發布權威消息。邀請相關科技領域的專家、意見領袖在新媒體上進行科普、辟謠,對輿情事件起到正向引導作用。此外,科技社團可積極回復民眾關心的熱點問題,展開良性互動,消除疑慮,打造積極向上的會議輿論氛圍。

(三)總結經驗教訓,建立科學有效的評價反饋機制

每次輿情事件都是科技社團寶貴的“教科書”,預防手段是否有效、應對方式是否恰當等問題等值得會后進行復盤思考。科技社團可整理總結輿情處置報告,評估效果,總結經驗教訓,完善應對學術會議各類輿情的思路和措施,不斷完善社團相關規章制度及方案。同時,輿情處置過程中收集的各類信息、回應中發布的新聞稿、視頻等資料應一并存檔,以備后續查驗。

四、結束語

科技社團舉辦的各類學術會議為踐行創新驅動發展戰略提供了高水平學術交流平臺,在科技界乃至社會范圍具有不可忽視的重要影響力。但是,學術會議中可能發生的各類輿情問題也值得科技社團引起重視。科技社團應盡早建立輿情處置機制,防患于未然;在輿情事件發生后分級應對,做好新媒體正面宣傳工作,營造良好的會議輿論氛圍;事后總結經驗教訓,建立科學有效的評價反饋機制,唯此才能避免發生輿情危機。

參考文獻

[1]中國科學技術協會.中國科協2020年度事業發展統計公報[EB/OL].(2021-04-30).https://www.cast.org.cn/art/2021/4/30/art_97_154637.html.

[2]王來華.“輿情”問題研究論略[J].天津社會科學,2004(2):78-81.

[3]習近平關于社會主義文化建設論述摘編[M].北京:中央文獻出版社,2017.

[4]周昕,李瑞,黃微.多媒體網絡輿情危機響應機理及風險分型研究[J].圖書情報工作,2019,63(20):6-16.

[5]鄧建高,吳靈銘,齊佳音,等.基于信息關聯的負面網絡輿情風險分級與預測研究[J].情報科學,2022,40(1):38-43.

[6]李鶴.新媒體時代:處置突發事件的“黃金4小時”法則[N].人民日報,2010-02-02(19).

[7]何源.新媒體環境下黨報新媒體在輿論陣地崛起的策略研究[D].廣州:暨南大學,2019.

[8]張輝.信息化時代政府應對新媒體的能力建設[J].江蘇師范大學學報(哲學社會科學版),2015(6):157-160.