教學(xué)分析構(gòu)建課堂,環(huán)節(jié)精設(shè)提升素養(yǎng)

潘琪

[摘? 要] “一元二次方程”作為初中代數(shù)部分的重要知識(shí)內(nèi)容,教學(xué)中需要教師深入分析,探索課堂整體構(gòu)建,基于教學(xué)規(guī)劃精設(shè)教學(xué)環(huán)節(jié),引導(dǎo)學(xué)生完成模型構(gòu)建、概念生成、知識(shí)總結(jié)的過(guò)程. 教學(xué)中教師要以新知傳授、能力提升為教學(xué)目標(biāo),培養(yǎng)學(xué)生的核心素養(yǎng).

[關(guān)鍵詞] 一元二次方程;模型;概念;一般式;核心素養(yǎng)

“一元二次方程”是蘇科版九年級(jí)上冊(cè)的重要內(nèi)容,是一元一次方程的深入推廣,有助于學(xué)生解決實(shí)際問(wèn)題,同時(shí)能為學(xué)生勾股定理、相似等知識(shí)的學(xué)習(xí)提供運(yùn)算工具. 對(duì)于一元二次方程的教學(xué),教師需要把握知識(shí)的內(nèi)在邏輯及聯(lián)系,需要對(duì)教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行整編重組,需要合理設(shè)計(jì)教學(xué)環(huán)節(jié),引導(dǎo)學(xué)生探究與思考,從而達(dá)到最好的教學(xué)效果,下面展開(kāi)教學(xué)探討.

教學(xué)分析,課堂整體構(gòu)建

“一元二次方程”的章節(jié)內(nèi)容安排在九年級(jí)上冊(cè),此時(shí)學(xué)生已經(jīng)掌握了一元一次方程、二元一次方程組等知識(shí),感受到了方程作為刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)中數(shù)量關(guān)系的有效模型的價(jià)值和作用,同時(shí)積累了利用方程求解問(wèn)題的方法和經(jīng)驗(yàn). 教學(xué)“一元二次方程”時(shí),教師需要圍繞三大重點(diǎn)開(kāi)展教學(xué)引導(dǎo):一是引導(dǎo)學(xué)生探索實(shí)際問(wèn)題中的數(shù)量關(guān)系、變化規(guī)律,從問(wèn)題中抽象出一元二次方程,使學(xué)生感受模型;二是一元二次方程的概念是教學(xué)的重點(diǎn),需要學(xué)生通過(guò)觀察,歸納和總結(jié)出一元二次方程的概念;三是對(duì)于一元二次方程的形式及特點(diǎn),需要教師引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注方程的二次項(xiàng)、一次項(xiàng)及常數(shù)項(xiàng).

對(duì)于一元二次方程的教學(xué)過(guò)程,建議教師有效設(shè)計(jì)教學(xué)環(huán)節(jié),重視知識(shí)的整體設(shè)計(jì),以及學(xué)生核心素養(yǎng)的培養(yǎng). 故教學(xué)中需要教師把握學(xué)情,尊重學(xué)生的主體地位,引導(dǎo)學(xué)生經(jīng)歷一元二次方程的建模過(guò)程、概念的生成過(guò)程,深刻理解其一般式的形成過(guò)程,同時(shí)培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)建模素養(yǎng)、抽象轉(zhuǎn)化素養(yǎng),提升學(xué)生的數(shù)學(xué)運(yùn)算能力、邏輯推理能力等.

教學(xué)“一元二次方程”時(shí),建議教師圍繞“列”“納”“究”三個(gè)字開(kāi)展一元二次方程的抽象建模、概念生成、形式歸納過(guò)程. “列”,即呈現(xiàn)實(shí)際問(wèn)題,引導(dǎo)學(xué)生分析數(shù)量關(guān)系,開(kāi)展建模教學(xué);“納”,即引導(dǎo)學(xué)生從式、元、次三方面對(duì)方程進(jìn)行探討,歸納一元二次方程的概念;“究”,即引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注一元二次方程,總結(jié)特征,掌握形式,把握方程的一次項(xiàng)、二次項(xiàng)和常數(shù)項(xiàng).

設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),核心素養(yǎng)提升

基于上述教學(xué)分析及整體構(gòu)建,建議教師按照“實(shí)例抽象,構(gòu)建方程→觀察辨析,方程定義→方程探究,知識(shí)總結(jié)”這條主線來(lái)開(kāi)展教學(xué),其中,教學(xué)根據(jù)實(shí)際問(wèn)題中的數(shù)量關(guān)系列方程時(shí),滲透建模思想;進(jìn)行概念教學(xué)時(shí),注重提升學(xué)生的歸納、概括能力;在方程的提取與轉(zhuǎn)化中提升學(xué)生的辨析能力和運(yùn)算能力. 下面圍繞主線具體探究.

1. 構(gòu)建方程,數(shù)學(xué)建模

【環(huán)節(jié)1:情境感悟,提煉關(guān)系】

教學(xué)中,教師應(yīng)結(jié)合常見(jiàn)的情境問(wèn)題,讓學(xué)生關(guān)注其中的數(shù)量關(guān)系,從而列出方程.

例1:一個(gè)正方形的邊長(zhǎng)增加2 cm后,所得的新正方形的周長(zhǎng)為28 cm,求原正方形的邊長(zhǎng).

例2:一正方形桌面的面積為2 m2,求正方形桌面的邊長(zhǎng).

教學(xué)引導(dǎo)教師引導(dǎo)學(xué)生根據(jù)問(wèn)題設(shè)出未知數(shù),列出方程,分析所列方程的特點(diǎn),引發(fā)學(xué)生的認(rèn)知沖突,為后續(xù)一元二次方程的探究做鋪墊. 對(duì)于例1,設(shè)原正方形的邊長(zhǎng)為x cm后可列出方程4(x+2)=28;對(duì)于例2,設(shè)正方形桌面的邊長(zhǎng)為x m后,可列出方程x2=2.

【環(huán)節(jié)2:深入探究,方程構(gòu)建】

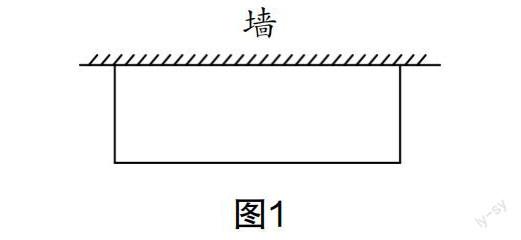

例3:如圖1所示,矩形花圃的一邊靠墻,另外三邊用柵欄圍起來(lái). 已知所用柵欄的總長(zhǎng)為19 m,花圃的面積為24 m2.

預(yù)設(shè)問(wèn)題:(1)若設(shè)與墻相鄰的一條邊的長(zhǎng)為x m,怎么表示與墻相對(duì)的一條邊的長(zhǎng)?(2)根據(jù)花圃的總面積,如何構(gòu)建方程?

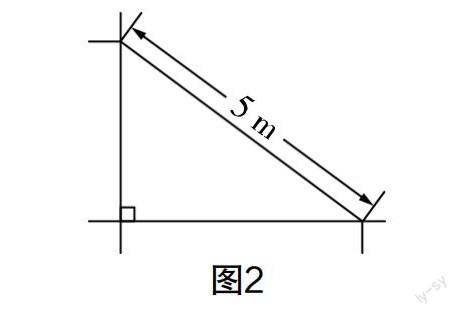

例4:如圖2所示,長(zhǎng)為5 m的梯子斜靠在墻角,已知梯子的底端到墻的距離比梯子的頂端到地面的距離多1 m.

預(yù)設(shè)問(wèn)題:(1)設(shè)梯子的底端到墻面的距離為x m,怎么表示梯子頂端到地面的距離?(2)如何根據(jù)數(shù)量關(guān)系列方程?

例5:已知某學(xué)校圖書(shū)館的藏書(shū)在兩年的時(shí)間里,由5萬(wàn)冊(cè)增加到了9.8萬(wàn)冊(cè).

預(yù)設(shè)問(wèn)題:(1)設(shè)該學(xué)校圖書(shū)館的年藏書(shū)增長(zhǎng)百分率為x,則一年后該學(xué)校圖書(shū)館的藏書(shū)為多少萬(wàn)冊(cè)?(2)兩年后該學(xué)校圖書(shū)館的藏書(shū)為多少萬(wàn)冊(cè)?

教學(xué)引導(dǎo)教學(xué)時(shí),教師引導(dǎo)學(xué)生設(shè)未知數(shù),根據(jù)條件推導(dǎo)變量,結(jié)合數(shù)量關(guān)系構(gòu)建方程. 對(duì)于例3,可列出方程x(19-2x)=24;對(duì)于例4,可列出方程x2+(x-1)2=52;對(duì)于例5,可列出方程5(1+x)2=9.8.

2. 形式提取,定義方程

【環(huán)節(jié)1:觀察辨析,發(fā)現(xiàn)特征】

在該環(huán)節(jié),教師引導(dǎo)學(xué)生對(duì)比觀察上述問(wèn)題中所列的方程,引導(dǎo)學(xué)生發(fā)現(xiàn)方程的特征.

問(wèn)題:觀察上述所列方程,即4(x+2)=28,x2=2,x(19-2x)=24,x2+(x-1)2=52,5(1+x)2=9.8,你發(fā)現(xiàn)了什么?它們?cè)谛问缴嫌惺裁垂餐c(diǎn)?

教學(xué)引導(dǎo)教學(xué)時(shí),特征探索環(huán)節(jié)可按照“變形→比較→分析”的方式進(jìn)行分步引導(dǎo),即教師先讓學(xué)生變形上述方程,且要求將方程變形為等號(hào)右邊是0的形式;然后讓學(xué)生觀察方程的未知數(shù),包括未知數(shù)的個(gè)數(shù)、次數(shù)及項(xiàng)式;最后引導(dǎo)學(xué)生發(fā)現(xiàn)后面四個(gè)方程含有二次項(xiàng),有別于之前所學(xué)的一元一次方程.

【環(huán)節(jié)2:歸納總結(jié),概念生成】

該環(huán)節(jié)需要教師引導(dǎo)學(xué)生從式、元、次三個(gè)維度對(duì)一元二次方程下定義.

預(yù)設(shè)問(wèn)題:(1)針對(duì)2x2-2x-24=0,思考該方程的一般形式;(2)根據(jù)對(duì)應(yīng)的一般形式概括一元二次方程的概念.

教學(xué)引導(dǎo)教師引導(dǎo)學(xué)生根據(jù)方程概括一元二次方程的一般形式,即ax2+bx+c=0(a≠0),然后對(duì)一元二次方程進(jìn)行定義,即等號(hào)兩邊均為整式,只含有一個(gè)未知數(shù),且未知數(shù)的最高次數(shù)為2的方程. 教學(xué)中教師可以按照如下方式進(jìn)行細(xì)化:式→等號(hào)兩邊均為整式;元→只含有一個(gè)未知數(shù);次→未知數(shù)的最高次數(shù)是2.

【環(huán)節(jié)3:辨析方程,深刻理解】

定義完一元二次方程的概念后,教師應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生針對(duì)一元二次方程的一般式展開(kāi)辨析,尤其是其中的特征參數(shù)a,應(yīng)從a≠0和a=0兩方面進(jìn)行辨析與思考.

思考問(wèn)題:針對(duì)一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)中的二次項(xiàng)系數(shù)a,思考為什么要強(qiáng)調(diào)a≠0. a是否可以等于0?

教學(xué)引導(dǎo)教師引導(dǎo)學(xué)生深刻理解一元二次方程的隱含條件,采用“假設(shè)→否定”的方式,即假設(shè)二次項(xiàng)系數(shù)a=0,則方程變?yōu)閎x+c=0,此時(shí)方程不再是一元二次方程,從而把握住一元二次方程與一元一次方程本質(zhì)的不同.

3. 方程探究,知識(shí)總結(jié)

該環(huán)節(jié)需要教師引導(dǎo)學(xué)生探究一元二次方程的一般形式,并理解方程的二次項(xiàng)、一次項(xiàng)和常數(shù)項(xiàng),準(zhǔn)確識(shí)別一次項(xiàng)系數(shù)和二次項(xiàng)系數(shù). 教學(xué)中教師可以給出具體的方程,引導(dǎo)學(xué)生按照“一般式變形→化簡(jiǎn)降次排序→項(xiàng)式整理”的方式來(lái)進(jìn)行.

例6:已知方程x2+3x=8,2x2=3x,3x2=27,5(1+x)2=7.

設(shè)問(wèn):按照如下步驟對(duì)方程進(jìn)行整理. 步驟1,化簡(jiǎn)方程,將其變形為一般式;步驟2,將方程的各項(xiàng)按照未知數(shù)降次的順序排列;步驟3,整理各方程的二次項(xiàng)、一次項(xiàng)和常數(shù)項(xiàng).

教學(xué)引導(dǎo)教師讓學(xué)生將各方程化簡(jiǎn)為一般式,即化簡(jiǎn)為ax2+bx+c=0(a≠0)的形式,指導(dǎo)學(xué)生明晰一般式中ax2,bx和c分別是方程的二次項(xiàng)、一次項(xiàng)和常數(shù)項(xiàng),其中a是二次項(xiàng)的系數(shù),b是一次項(xiàng)的系數(shù). 在此基礎(chǔ)上,教師結(jié)合具體方程展開(kāi)解題分析.

總結(jié)探究時(shí),教師要引導(dǎo)學(xué)生明晰定義,掌握方程一般式的轉(zhuǎn)化技巧,提升學(xué)生的數(shù)學(xué)語(yǔ)言能力. 而在變形探究中,建議教師結(jié)合多類型的方程,幫助學(xué)生強(qiáng)化一元二次方程的定義,培養(yǎng)學(xué)生的邏輯推理能力.

教學(xué)思考,課堂教學(xué)建議

1. 問(wèn)題引領(lǐng),追問(wèn)引導(dǎo)推進(jìn)

課堂教學(xué)應(yīng)是探究式、開(kāi)放式的,建議教師采用知識(shí)探究的方式,圍繞教學(xué)核心,精設(shè)環(huán)節(jié),以問(wèn)題為引導(dǎo)驅(qū)動(dòng)課堂. 故對(duì)于一元二次方程的教學(xué),教師應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生參與課堂活動(dòng),通過(guò)設(shè)置問(wèn)題進(jìn)行師生對(duì)話互動(dòng),引導(dǎo)學(xué)生抽象出數(shù)學(xué)模型,明晰一元二次方程的定義,掌握一元二次方程的一般式,能準(zhǔn)確識(shí)別出方程的項(xiàng)式及對(duì)應(yīng)的系數(shù). 問(wèn)題預(yù)設(shè)則要遵循學(xué)生思維發(fā)展規(guī)律和認(rèn)知規(guī)律,符合知識(shí)生成過(guò)程,培養(yǎng)學(xué)生的邏輯思維能力.

2. 立足教學(xué),核心素養(yǎng)發(fā)展

新知的探究教學(xué),兼具兩大目標(biāo):一是引導(dǎo)學(xué)生掌握新知;二是提升學(xué)生能力,發(fā)展核心素養(yǎng). 其中后者也是教學(xué)的最終目標(biāo). 在“一元二次方程”這一章,教師需要立足教學(xué)環(huán)節(jié),開(kāi)展核心素養(yǎng)培養(yǎng),包括數(shù)學(xué)建模、抽象概括、推理運(yùn)算等. 故教學(xué)中教師需要借助知識(shí),在探究環(huán)節(jié)滲透數(shù)學(xué)思想,讓學(xué)生感知數(shù)學(xué)思想,提升學(xué)生的數(shù)學(xué)思維. 如指導(dǎo)學(xué)生從實(shí)例中抽象出數(shù)學(xué)模型,在定義中培養(yǎng)學(xué)生的歸納、總結(jié)能力,借助方程的一般式變形來(lái)培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)運(yùn)算素養(yǎng).