地理教學中滲透精準扶貧思想的實踐探索

摘要:地理教學中滲透精準扶貧思想,要結合時代背景,通過營造生活情境,探究地區貧困的原因與表現,分析區域發展的優勢和不足;在構建知識結構的過程中,探尋精準扶貧的路徑與方法;在融合精準脫貧思想的過程中,彰顯地理學科的使命擔當。滲透精準扶貧思想的過程,也是培養地理思維的過程。

關鍵詞:高中地理;精準扶貧思想;地理思維;《沿河縣沙子空心李》

以習近平總書記為核心的黨中央立足實踐,不斷總結經驗,逐漸形成了習近平精準扶貧思想。精準扶貧思想內容維度豐富、價值意蘊深刻,對指導精準脫貧、推動鄉村振興和社會發展有重要意義。地理教學應當加強對精準扶貧思想的理解與運用,將其和相關教學內容,尤其是和農業農村發展等內容相融合,通過情境營造、思想滲透和問題解決,在探究中培養學生的地理思維。下面以筆者在貴州省沿河土家族自治縣參加支教活動時開設的高三農業小專題復習《沿河縣沙子空心李》一課為例,圍繞在地理教學中如何有效滲透精準扶貧思想開展教學探索。

一、營造生活情境——探究地區貧困的原因與表現

生活情境的營造,首先應該基于學生的生活,其次要能形成探究的趣味,這樣習得的知識,才是“有根”的知識。

沿河縣位于貴州省東北部,地處黔、渝、湘、鄂四省(市)邊區接合部,素有“黔東北門戶,烏江要津”之稱。沙子空心李是沿河縣特產,為“中國國家地理標志產品”。教學前,筆者收集了沿河縣沙子空心李的相關資料,結合課堂教學的三個重點,即農業區位分析、區域農業發展問題分析和區域農業可持續發展的措施分析,整合成如下兩則材料:

【材料1】 沿河縣沙子空心李成熟后,具有核與果肉分離、皮薄肉厚、脆嫩多汁等特點,深受消費者喜愛。沿河縣位于黔東北邊陲,烏江下游,靠近渝、湘、鄂三省邊區。該地具有雨熱同期,晝夜溫差大和小氣候明顯的氣候特點。核心產區靠近沿榕高速和326國道,區內無任何工業污染。沙子空心李從1858年起在沙子鎮沙壩村一帶開始栽種。1987年,時任貴州省委書記的胡錦濤同志到沙子區視察工作時,充分肯定沙子空心李的優良品質。1988年起,縣政府將沙子空心李作為重點支柱產業進行發展。

【材料2】 沙子空心李被譽為“人間仙果,李中茅臺”。近年來,在政府大力支持下發展成為地方增收致富的特色農業支柱產業。沙子空心李為地方群落品種,品系多,果形、品質不一致,產品標準不統一。空心李既不耐澇,也不耐旱。長期以來,果農重栽輕管,農業生產用藥、施肥技術不規范,產品中農藥殘留等問題偶有存在,也嚴重污染和破壞了生態環境。目前沙子空心李以當地鮮果銷售為主,無精深加工產品。主要市場為貴、湘、渝、川等地,銷售渠道較單一。北上廣等地因運輸距離遠,影響鮮果品質,加上品牌知名度不高,故銷量不大,但潛在市場巨大。

結合材料設置三個思考題,供學生探究:

1.結合資料,分析沿河縣沙子空心李生產的區位條件。

2.結合資料分析沙子空心李生產和發展過程中的主要問題及原因。

3.如何做大做強沙子空心李產業,促進地區可持續發展?

在教學中,為激發學生的興趣,我精心鋪墊。比如,通過中國地圖上標注出的張家港市與沿河縣的位置,用“共飲一江水,萬里心連心”表達我與學生之間存在的地理聯系;通過張家港市的一些農副產品,如沙洲優黃、長江刀魚和鳳凰水蜜桃的介紹,與沿河縣特產蠻王酒、烏江魚、沙子空心李相對應,在親近歡快的課堂情境中,引入沙子空心李區位條件及其發展問題的探究。

了解家鄉、認識家鄉特產、分析家鄉產業發展條件的過程,激發了學生的自豪感,同時極大地增強了學生參與問題探究的積極性。

二、構建知識結構——探求精準扶貧的路徑與方法

《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》指出,教師應引導學生運用地理的思維方式,建立與“問題”相關的知識結構。學科知識結構反映了學科知識之間的關聯,體現了各知識點之間的內在邏輯關系。在構建知識結構時,我們要注意把精準扶貧思想與地理學科知識相融合,并在教學中凸顯其對學科知識結構的引領作用。如此,方能在構建過程中加深學生對精準扶貧思想的理解,并形成地理認同,提升地理思維能力。

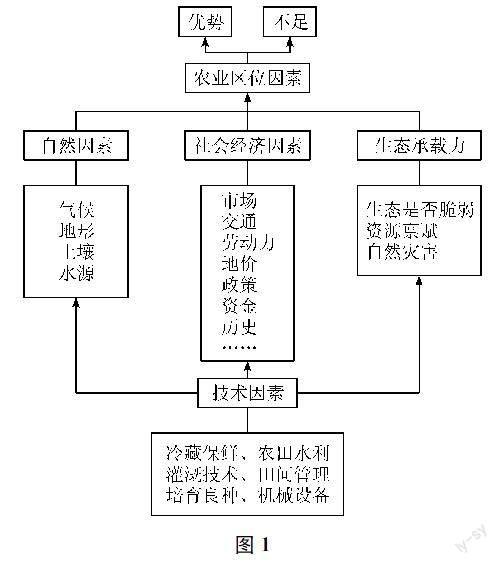

比如,區位理論從自然、社會、經濟、技術、生態等要素出發,綜合考慮人類活動的最大合理性,它將要素、時空、地區相融合,全面體現了“綜合思維”的培養要求。在區位理論指引下,我們可以結合材料1,通過學生的自主探究,構建較為完善的農業區位因素結構圖(見圖1),從而對沿河縣沙子空心李的農業區位因素(問題1)進行全面認識。

地區貧困的一個重要原因往往是地處偏遠、交通不便,環境比較脆弱、自然災害較為嚴重等,即自然區位與環境造成貧困。但地方特色環境又能孕育地方特產,只不過,這些地方特產往往因為生產規模小、沒有形成產業鏈而導致效益低下。因此,精準扶貧的切入點主要是:充分利用當地的優勢(環境)資源,突破經濟發展的瓶頸,提升產品品質,加大政策扶持,改善基礎設施,延長產業鏈和實施多元發展等。分析區位、形成地區發展的利弊認識,是實施精準扶貧的重要前提。

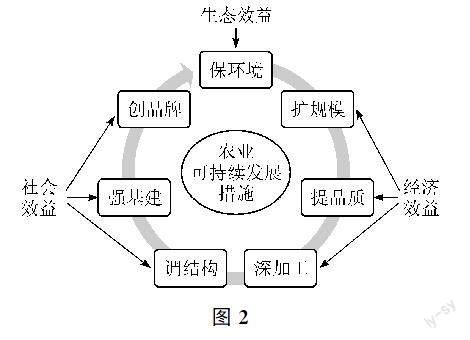

在材料1中,我們還可以捕捉到一個信息:在胡錦濤同志的關心下,1988年起,沿河縣政府將沙子空心李作為重點支柱產業進行發展。雖有政策支持,但如果缺少可持續發展道路,即便找到了精準扶貧的著力點,仍然難以實現產業發展、精準脫貧的目標。可持續發展是一個涵蓋經濟、社會、文化、技術和自然環境的綜合概念,其豐富內涵概括起來包括生態持續發展、經濟持續發展和社會持續發展,三者相互影響和制約,構成一個系統。精準扶貧視域下,這一思想的指導意義在于:人類進行各種生產活動,在關注經濟效益的同時要關注生態效益和社會效益,因地制宜,充分調用各方力量,多措并舉互為支撐,從而推動主導特色產業發展。

結合上述分析過程,沙子空心李產業要實現可持續發展,就需要在分析沙子空心李存在問題的基礎上,在精準扶貧視域下,以可持續發展思想為指導,提出具體的措施,以此推動鄉村振興,并在此過程中形成正確的人地協調觀。

進而,我們可以融合精準扶貧思想與可持續發展思想,將這些措施從社會效益、經濟效益和生態效益三個角度進行分類概括,形成一般思維結構(見圖2),從中提升學生的知識運用與遷移能力。

三、融合精準扶貧思想——凸顯地理學科的價值和擔當

學科的價值和擔當至少可以體現在三個方面:一是學生在學科學習之后可以獲得知識增長,以及在學習過程中能夠形成多樣情感、正確態度和價值觀;二是理解并掌握學科思想對學科實踐的指導,提升學科思維能力;三是溝通社會與學校,彰顯學科本身的文化價值,傳遞學科對社會的使命擔當。

精準扶貧思想中涉及農業農村科學發展的相關論述,對于地理教學中的區域(農業)發展,具有思想、方法上的指導意義。第一,精準扶貧中“要堅持從實際出發,因地制宜,理清思路、完善規劃、找準突破口”,樹立科學發展、人地協調的理念——這些表述深刻體現并高度契合了地理環境差異性思想和區位理論的內涵實質。第二,精準扶貧要結合區域實際,即認清區域現狀、形成發展合力,這又深刻體現了可持續發展思想中對社會效益、經濟效益、生態效益兼顧與協調的發展訴求。第三,精準扶貧要求形成“多方力量,多種舉措有機結合和互為支撐的‘三位一體大扶貧格局”,即以具體行動(地理實踐力)推動農業農村的可持續發展,這與整體性思想相呼應,體現了問題解決的宏觀視野。

為彰顯精準扶貧思想對農業可持續發展和鄉村振興的引領作用,筆者在教學中摘取上述相關論述,指出沙子空心李的可持續發展,首先在于因地制宜;再運用區位理論分析當地發展沙子空心李產業的利弊條件,為沙子空心李產業的“科學發展”奠定了基礎,也為沙子空心李產業的“精準發展”找到了癥結;進而從精準發展到精準脫貧,闡明從個人致富到集體致富的過程中,如何實現經濟效益、社會效益和生態效益兼具的區域可持續發展。可見,精準扶貧思想的滲透過程,是運用地理學核心思想解決問題的過程,也是地理思維的培養過程。

滲透精準扶貧思想的地理教學,在反映社會事件的背景下,引入實施精準扶貧的具體案例,在精準扶貧思想與地理學核心思想的融合指導下,呈現問題解決思路和過程。在這一社會問題解決過程中,凸顯地理學科的實用性與巨大價值,彰顯出地理課堂廣闊的社會視野與學科使命擔當。

參考文獻:

[1] 張占斌.習近平同志扶貧開發思想探析[J].國家治理,2015(36).

[2] 胡國均,周小珍,田莉莉.推動沿河沙子空心李產業“裂變式”發展的對策[J].果農之友,2018(7).

[3] 席軍,張榮.沿河空心李栽培存在的問題及對策[J].耕作與栽培,2009(4).

[4] 中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[5] 孫德勤.地理思維:核心地理素養的重要表征[J].中學地理教學參考,2017(21).

[6] 孫德勤.地理思維的培養與提升策略[J].教學月刊·中學版(教學參考),2019(1/2).