新課改背景下初中語文課程建設的思考與探索

劉曉磊 李祖貴

摘 要 宜昌作為國家基礎教育改革試驗區、語文課程改革的熱土,基于既往的課改成果與現實的改革需求,我們必須關照初中語文課程的各個關節,對區域課程建設工作進行了系統化設計,整體性推進。本文首先剖析了“語文是什么”,厘清了環境母語教育與學校語文教育的區別與聯系;其次是梳理“語文教什么”,重構了自成格局的語文課程內容體系;然后是探索“語文怎么教”,提煉了四維互動的課程實施模式與策略;最后是評估“語文教得如何”,創新了語文課程的評價方式和途徑。最終達到全面提高學生的語文素養,實現以文化人、立德樹人的教育目的。

關鍵詞 新課改 初中語文 課程建設

宜昌是國家基礎教育改革試驗區,也是初中語文課程改革的熱土。面對新課程改革的總結反思和統編新教材的推廣使用,向前路展望,新課改、新教材所倡導的諸多教育理念、教學方法、知識脈絡等,有待我們進一步去理解、消化和吸納;向來路回顧,宜昌市初中語文教育教學團隊近二十年以來積累了豐碩的課改成果,還有待梳理、甄別和重構。因此,我們基于現實的改革需求和既往的課改成果,關照初中語文課程的性質、內容、實施、評價等各個關節,對區域課程建設工作進行了系統化設計,整體性推進。

一、回歸原點,厘清語文課程的性質

語文教育的本質之爭,歷時已久。歸根結底,還是因為混淆了環境的母語教育與學校的語文教育這兩個關系密切的概念。其實,母語教育與學校教育本屬兩個完全不同的范疇,前者不僅滲透于生活的各個領域,貫穿于生命的全部過程,而且始終著意于文化傳承和精神教化,語言能力的發展方向和水平層次得不到應有的保障;而后者作為母語教育的特殊階段,既與母語教育有著相同的目標,又與母語教育有著不同的側重。如果說“母語教育”是以“習得”為主,“學得”為輔的話,那么“學校教育”則是以“學得”為主,“習得”為輔了。

以尚未接受學校教育的幼兒為例,他們大多已經具備了一定的語言能力,能與人進行簡單的溝通交流,甚至能無意識地運用一定的表達技巧,這顯然是得益于“母語教育”的影響而被動“習得”的能力。然而,可以預見的是,如果只寄希望于“母語教育”,不接受系統而規范化的“學校教育”,那么他們的語文能力,可能在很長時間內也只能停留在“基本的溝通交流”程度。

通過反復地實驗探索,我們認識到,完整意義上的語文教育應該是一種“兩性”(工具性、人文性)互動的教育,一種課內外并舉的教育,一種精神和語言雙贏的教育。從終身母語教育的角度來看,語文教育是以“習得”為主體的;從階段性的學校教育的角度看,語文教育則是以“學得”為主體的;從完整的大語文教育的角度看,語文教育則是“兩得”互動的,這是一種矛盾特殊性的體現,也是語文學科區別于其他學科的一個顯著特征。

二、自成格局,重構語文課程的內容

1.“漢字——閱讀——寫作”的課程結構

我市通過對“漢字教學研究”“‘與經典同行,為生命奠基閱讀資源開發研究”“作文教學研究”三個課題開展的多年研究,發現從漢字到閱讀,再到寫作,涵蓋了語文學習的基本領域,體現了語文學習的一般規律。

漢字是源頭,以漢字為核心的識字、書寫、組詞、語感、文化等,構成了閱讀與寫作的前提。閱讀與寫作互為表里,閱讀是內化,學生通過閱讀能夠掌握語言的經驗,經歷思維的錘煉,受到文化的熏陶,獲得精神的啟迪,這是寫作得以進行的基礎;寫作是外化,學生通過寫作不斷實踐語言經驗,顯化思維過程,進行文化傳遞,抒發情感思考,更能夠反哺于閱讀活動。

2.“知識體系——經典文選”的課程內容

語文課程內容存在巨大的空檔,這是當下語文教育存在的重要問題。對此,整個語文界都還在積極探索中,我們也不可能提供一個理想的藍圖。但通過多年的研究,我們認識到“知識體系”和“經典文選”應該是語文課程內容最為主要的組成部分,是在語文課程建設中亟需完善的對象。

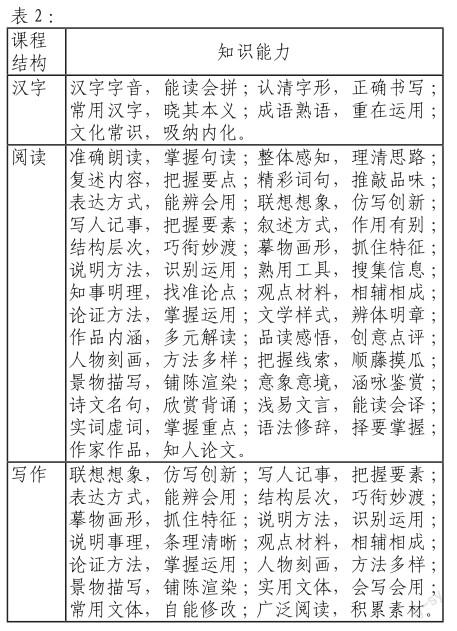

首先是“知識體系”。我們秉持知識與能力并重的理念,主要從以下三個方面著手重建語文課程的知識體系。一是溯本求源,在漢字品鑒中夯實基礎知識。漢字是音、形、義的結合體,是最基礎的文化代碼,貫穿閱讀和寫作能力發展的全過程。我們的基本思路是根據漢字音、形、義結合的特點,由易到難,由淺入深,不但從根本上解決漢字的識記和書寫問題,而且力求理清漢字與組詞,漢字與語感,漢字與閱讀,漢字與文言,漢字與文化的聯系。二是注重運用,從讀寫實踐中體悟動態知識。語言先于規則存在,任何規則都不過是語言經驗的一種不完全總結。相較于死記硬背這些規則,我們更希望引領學生獲得活的語文知識,讓學生在聽、說、讀、寫的語言文字實踐活動中,參與知識建構的過程。三是師法傳統,在古漢語學習中積累經典知識。現代漢語雖然借鑒了一些西方語言的語法規則,但從本質上講,它與古漢語依然是一套語言系統。可見,學習古漢語,積累古詩文仍然是學好現代漢語的前提。所以,我們認為傳統文選中的古漢語讀寫知識,也是重要的學習內容。以下是經過我們反復推敲,多年實踐,總結出的36個語文知識與能力點。

其次是“經典文選”。經典文選與王榮生在《語文科課程論基礎》中提到的“定篇”內涵相近,它既是語文知識、人文價值的主要載體,其本身又是語文課程內容的重要組成部分。經過多年的研究與探索,我們也總結了一套遴選經典作品的標準。一是行文要典范,即語言精當、過渡自然、結構嚴整、格調高雅;二是題材要寬泛,既可以是承載傳統文化、革命文化、社會主義先進文化等多元文化的文學作品,又可以是古今中外各個學科領域的科普作品;三是主題要鮮明,即人文價值取向上最能反映時代的特征及要求,更有利于培養學生與時代要求相契合的人文價值觀的作品。以下是我們多方研判,再三斟酌,提煉出的36種人文價值目標。

自我意識、自由意識、自強意識、自律意識、公民意識、公正意識、公平意識、公開意識、人權意識、法律意識、商品意識、學習意識、創新意識、批判意識、全球意識、仁愛意識、合作意識、誠信意識、包容意識、生命意識、協調意識、責任意識、環保意識、文明意識、健康意識、科學意識、文化意識、節儉意識、風險意識、憂患意識、奉獻意識、謙恭意識、感恩意識、和平意識、慈善意識、契約意識。

三、四維互動,探索語文課程的實施

閱讀教學作為語文教學的樞機,具有承前啟后的作用。因此,提高閱讀教學的效果,自然能夠對漢字與寫作的教學大有助益。為此,我們將課程實施方面的建設重點,放在了閱讀教學之上。

閱讀教學長期以來都處于少、慢、差、費的尷尬境地。要解決這一問題,我們以為,關鍵還是要先廓清“一般性閱讀”與“課程性閱讀”的區別。

所謂“一般性閱讀”,是一種自主性的,無明確目的的閱讀行為。它往往用于娛樂消遣,閱讀的程度較為膚淺化,閱讀的感受較為個性化,整體上較為隨意化。而課程性閱讀則是一種以達成語文課程目標為目的的閱讀。因此,從課程意義上講,閱讀應該是一種多維互動的交流活動。除了具有明確的方向性和目標性之外,還具有鮮明的奠基、引導、示范作用。它所追求的是作者文本、編者文本、教者文本、學者文本的碰撞與交融,它雖然鼓勵各方的“創造性開發”,但必須有利于“課程和教學目標的達成”。這當中涉及到了四個概念,現在分別加以闡釋。

作者文本,即作者主觀上意圖通過作品本身傳達出來的情感、態度、價值觀;編者文本,即教材編寫者依據課程標準,通過單元編排和課文編排,意圖在人文主題和語文素養方面實現的課程目標;教者文本則有兩方面含義,一是指教師對文本的創造性解讀,二是指教師遴選和組織的具體教學內容;學者文本,即學生在閱讀教學中作為讀者對文本的理解。

基于課程性閱讀理念的提出和四維文本概念的界定,我們提煉了“四維互動閱讀教學模式”,即在閱讀教學中,讓作者文本、編者文本、教者文本、學者文本四個維度共存并行,交融互動,以此喚醒作者文本,兼顧編者文本,確立教者文本,放飛學者文本,促進語文課程目標的達成,實現學生言語能力和精神境界的同步成長。

四、以終為始,創新語文課程的評價

課程評價的改革,向來是課程建設工作中的重鎮。改之得法,能有四兩撥千斤之效。為此,我們根植傳統,放眼未來,賦終點之站,以起點之美,創新了語文課程的評價體系。

1.建立語文課堂評價標準

我們認為,一堂好課的標準,從內容層面講,第一要有語言訓練,第二要有情感體驗,第三要有精神啟迪;從方法層面講,第一要喚醒作者文本,第二要放飛學者文本,第三要確立教者文本。具體來說有這樣幾點要求:必須始終圍繞課文主旨的發掘而展開;必須要有一個好的切入口;必須要擁有邏輯思辨的力量;必須要有靈動的教學方法。我們通過創造四維互動閱讀教學模式,引導教師追求教學過程中“目標——教學——評價”的一致性,不斷提高課堂教學效率。

2.優化語文學業評價體系

我們進一步優化了“關照基礎,突出能力,注重運用,聯系生活,取材課外”的學業評價體系,主要體現在以下三點。

堅持經典閱讀,凸現語文評價的育人功能。在考試中關注語文課程的價值取向,凸顯語文學科的精神風骨,強調對學生情感態度和價值觀的引導是宜昌市語文中考試題的鮮明特色。我們始終堅持“力爭行文更為典范”“力爭題材更為廣泛”“力爭主題更為鮮明”的標準,為學生遴選并錘煉經典閱讀文段,以拓寬語文的維度,彰顯人格的高度,凸顯評價的育人功能。

聚焦核心素養,重構語文評價的知識體系。我們以為,無論對語文學科的核心素養如何定位,都應該是試卷上看得見的東西。因此,我們秉持“教—學—評”的一致性原則,將考查內容分為漢字、閱讀、寫作三大版塊,開創了匠心別具的試卷命制格局,且將語文課程內容中知識能力體系與人文價值體系的研究成果,運用于學業質量評價之中,并重點關注基礎知識、動態知識、經典知識等,讓核心素養的考查有所歸依。

不忘與時俱進,追求語文評價的卓越之境。我們認為,語文試題不僅有功能大小之差,而且有境界高低之別。通過多年的探索與實踐,我們基本達到了這樣三重境界:選拔與畢業的任務境界,激勵與引導的責任境界,特色與文化的理想境界。努力讓學子們在答題中得到語言的訓練,思維的提升;又讓他們在讀寫中受到文化的熏陶,精神的洗禮。

〔本文系人民教育出版社“十三五”課題“基于新課改、新教材背景下的初中語文整體教學改革”(課題編號:KC2019-009)的研究成果〕

[作者通聯:劉曉磊,湖北宜昌市教育科學研究院;李祖貴,湖北宜昌市教育科學研究院]