把握課堂時間,優化課堂教學

羅淑莉

[摘? 要] 新課改背景下,教學手段得以更新,但仍有部分教師無法熟練、靈活地運用現代化的教學手段,導致課堂中一部分時間隱性流逝,出現了“耗時高、效能低”的教學現象。文章選取“情境創設繁雜”與“教學重點偏差”兩個角度,分析教學時間流逝的原因,并提出相應的整改對策。

[關鍵詞] 課堂教學;教學手段;情景創設

發展心理學認為:“小學生具有活潑、愛動、自制力差等特點,一般學生注意力只能集中10—15分鐘。”[1]教師若沒有分配好課堂時間,則很難達到預期的教學效果。然而,觀察我們的小學數學課堂,發現有些教師看似整節課都很忙碌,實際教學效果卻不盡如人意,其主要原因在于沒有利用好課堂時間,讓寶貴的時間在不經意間流逝。

為此,筆者以兩個教學片段為例,分析時間流逝的主要原因,并提出應對措施,供讀者借鑒。

[?]一、情境創設繁雜

情境創設是近些年一直受教育者喜愛的一種基本教學手段,它受大家喜愛的主要原因是好的情境能有效地吸引學生的注意力、激發興趣、啟發思維等,在小學階段運用得相當頻繁[2]。但是,有些教師在情境創設過程中,一不小心就偏離了預設軌道;也有教師將情境創設得過于復雜,低年級的學生光是理解這個情境就很費力,更談不上知識的學習;還有些情境創設過于文藝化,都看不出來在上數學課,完全地“去數學化”了。

因為這些問題的存在,導致情境創設不僅沒有起到良好的教學效果,還讓寶貴的時間流逝掉了。因此,每一個情境的創設都需緊扣教學主題與學生的實際認知水平,通過精心設計、細致實施,并根據學生的實際狀態及時做好調整工作,達到教學效益的最大化。

案例1? “異分母分數”的教學

師:同學們知道父親節是哪天嗎?

生1:是六月的第三個星期日。

師:真棒!父親節那天你們準備為爸爸做點什么嗎?

生2:我要給爸爸洗腳。

生3:我要給爸爸捶背。

生4:我要給老爸唱首歌。

生5:我給老爸講故事。

師:百善孝為先,你們都是好孩子!有沒有給爸爸送禮物的?

生6:我打算給爸爸送一顆棒棒糖。

生7:我打算給爸爸送一盒巧克力。

師:你們真棒!有沒有同學親自動手制作禮物的?

生8:我給爸爸畫了一幅畫。

……

師:現在我們一起來看看實驗小學的李明同學給他爸爸準備了些什么禮物。(出示例題,略)

分析:很顯然,這個生活情境的確成功地吸引了學生的注意力,卻偏離了教學的主題。此情境從開始到揭示主題前后共需花費5分鐘左右的時間,從心理學上來看,學生對情境本身的興趣已經超越了對教學主題的興趣,所以如此繁雜的情境導入屬于失敗的新課導入。

相反,利用簡約的情境,反而能讓學生在短時間內進入學習狀態。本節課的導入可作以下改編。

教師展示以下幾個分數:1/4,5/24,7/24,1/2,7/9,5/6,3/4。

鼓勵學生從中自主選擇兩個分數組成加減法的算式。

在學生選擇時提出思考內容:如何將這組分數進行分類?學生經探索后得出結論為:按照分母來分,同分母的分一類,異分母的分一類。

在此基礎上,讓學生先選擇幾個同分母的加減法回顧之前學過的內容,再引出異分母加減法的運算。

顯然,經改編過的情境簡約而又富有內涵。學生在自主編題、計算復習與新知探究中不僅發揮了自己的主觀能動性,還高效地促進了數學思維的形成與發展,將課堂有限的時間利用得恰到好處,避免了時間不必要的流逝。

[?]二、教學重點偏差

每節課都有教學目標、重點與難點。其中,把握好教學重點至關重要。但是,有些教師上課時會偏離教學重點,導致時間無故流逝,達不到預期的教學效果。甚至有些教師上課時會被學生帶偏,被學生的問題牽著走,課后發現該講的重點還沒來得及講。因此,教學重點部分、把握課堂時間,對優化課堂教學顯得尤為重要。

案例2? “角的認識”的教學

教師提供小棒、棉線、圓形紙片等材料,讓學生利用這些材料自主制造角。

師:哪位同學愿意到講臺上用小棒擺一個角給大家看看?

生9:我來。(展示)

師:大家觀察一下,這位同學擺出來的是角嗎?

生:是的。

師:哪位同學愿意到講臺上來用線擺一個角呢?

(學生操作失敗,教師幫助其完成)

師:用線擺角時,有什么需要注意的?

生10:線必須拉直了,不能松動。

師:大家觀察我手中的圓形紙片,有沒有什么辦法讓它變出角?

生11:用剪刀剪或者折疊。(該生展示)

師:為你點贊,其他同學也動手試試。(學生操作)

生12:我還可以在圓形紙片上畫角。(展示)

師:大家覺得他畫的角好不好?

生:好!

師:說說你是怎么畫出來的呢?

生12:就是先在紙片上確定一個頂點,然后再畫出這個角的兩條邊。

師:大家都很棒,能用不同的材料創造出各種不同的角來。

分析:本節課的教學重點是通過教學活動的開展,讓學生反復體驗角具有一個頂點與兩條直邊的性質。但是,本教學片段卻將時間浪費在用不同的材料構造角的活動上。整個活動過程中,教學重點指向并不明確。只有指向明確的教學過程,才能讓學生自主建構新知。因此,此教學片段可進行如下處理。

師:哪位同學愿意到講臺上給大家展示一下,用小棒怎么擺角?

(生13展示,見圖1)

師:大家觀察一下,這位同學擺出來的是角嗎?

生:是的。

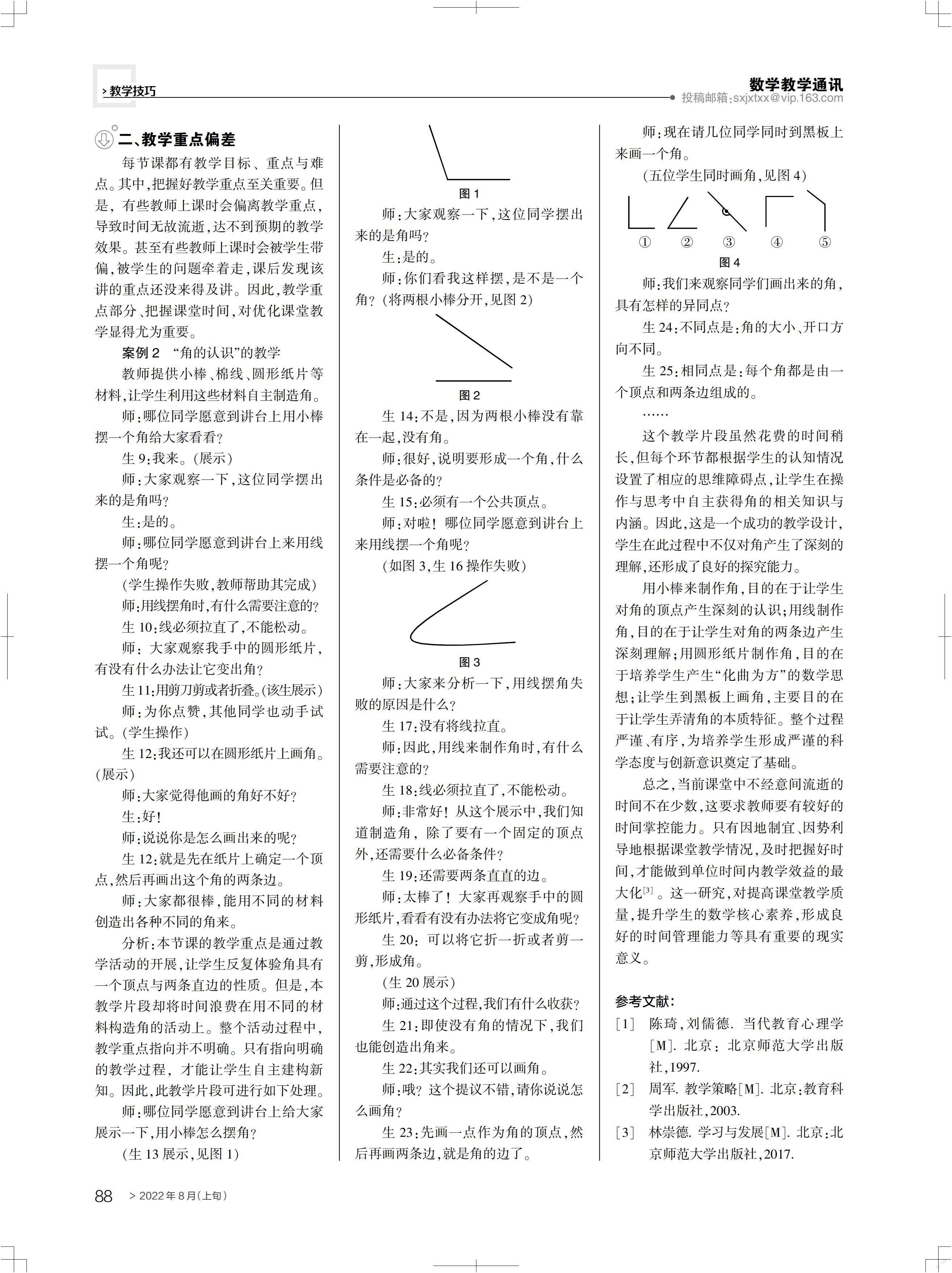

師:你們看我這樣擺,是不是一個角?(將兩根小棒分開,見圖2)

生14:不是,因為兩根小棒沒有靠在一起,沒有角。

師:很好,說明要形成一個角,什么條件是必備的?

生15:必須有一個公共頂點。

師:對啦!哪位同學愿意到講臺上來用線擺一個角呢?

(如圖3,生16操作失敗)

師:大家來分析一下,用線擺角失敗的原因是什么?

生17:沒有將線拉直。

師:因此,用線來制作角時,有什么需要注意的?

生18:線必須拉直了,不能松動。

師:非常好!從這個展示中,我們知道制造角,除了要有一個固定的頂點外,還需要什么必備條件?

生19:還需要兩條直直的邊。

師:太棒了!大家再觀察手中的圓形紙片,看看有沒有辦法將它變成角呢?

生20:可以將它折一折或者剪一剪,形成角。

(生20展示)

師:通過這個過程,我們有什么收獲?

生21:即使沒有角的情況下,我們也能創造出角來。

生22:其實我們還可以畫角。

師:哦?這個提議不錯,請你說說怎么畫角?

生23:先畫一點作為角的頂點,然后再畫兩條邊,就是角的邊了。

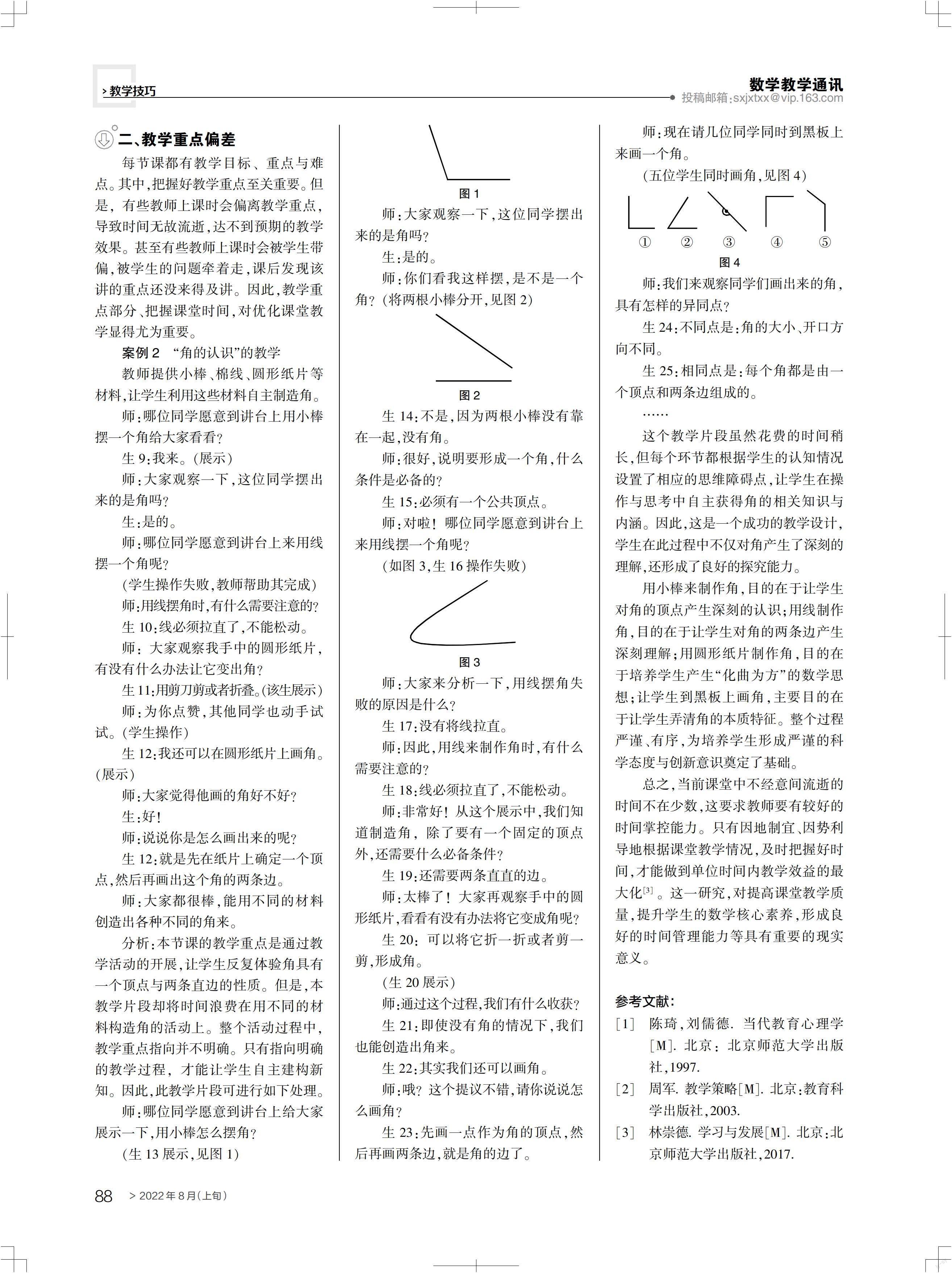

師:現在請幾位同學同時到黑板上來畫一個角。

(五位學生同時畫角,見圖4)

師:我們來觀察同學們畫出來的角,具有怎樣的異同點?

生24:不同點是:角的大小、開口方向不同。

生25:相同點是:每個角都是由一個頂點和兩條邊組成的。

……

這個教學片段雖然花費的時間稍長,但每個環節都根據學生的認知情況設置了相應的思維障礙點,讓學生在操作與思考中自主獲得角的相關知識與內涵。因此,這是一個成功的教學設計,學生在此過程中不僅對角產生了深刻的理解,還形成了良好的探究能力。

用小棒來制作角,目的在于讓學生對角的頂點產生深刻的認識;用線制作角,目的在于讓學生對角的兩條邊產生深刻理解;用圓形紙片制作角,目的在于培養學生產生“化曲為方”的數學思想;讓學生到黑板上畫角,主要目的在于讓學生弄清角的本質特征。整個過程嚴謹、有序,為培養學生形成嚴謹的科學態度與創新意識奠定了基礎。

總之,當前課堂中不經意間流逝的時間不在少數,這要求教師要有較好的時間掌控能力。只有因地制宜、因勢利導地根據課堂教學情況,及時把握好時間,才能做到單位時間內教學效益的最大化[3] 。這一研究,對提高課堂教學質量,提升學生的數學核心素養,形成良好的時間管理能力等具有重要的現實意義。

參考文獻:

[1]? 陳琦,劉儒德. 當代教育心理學[M]. 北京:北京師范大學出版社,1997.

[2]? 周軍. 教學策略[M]. 北京:教育科學出版社,2003.

[3]? 林崇德. 學習與發展[M]. 北京:北京師范大學出版社,2017.