言語訓練中有效提升思維能力的思與行

葉淑媚

思維品質是指個體思維活動中表現出的智力特征和差異。這些特征主要包括深刻性、靈活性、創造性、批判性等。語文學科,思維隱含在語言文字的理解運用中,思維的提升是在言語訓練過程中不知不覺悄然進行的。我們在日常言語訓練中,應該引導學生在言語比較與評析、言語遷移、言語創造活動中,多途徑訓練思維,讓學生的思維能力得到有效的提升和發展,從而促進學生的全面發展。

人的思維與語言是相互依存、相輔相成的關系。任何形式的語言學習和運用,其過程始終伴隨著思維的活動。“發展語言和發展思維貫穿在語文教學的全過程。”聽、說、讀、寫,每一項言語訓練,都離不開思維的支撐。因此在言語訓練中有效提升思維能力,是每一位語文教師必須思考、探索和實踐的課題。

一、提升思維能力——義不容辭

1. 提升思維能力,是語文教學的需要

小學語文課程標準(2011版)在課程總目標中提出:“在發展語言能力的同時,發展思維能力,激發想象力和創造潛能。”語文教學,應該以聽、說、讀、寫為經,以字、詞、句、段篇為緯,立足語言訓練,落實思維的發展和提升。

2. 提升思維能力,是課程改革的需要

語文學科過去認為最主要的是知識,后來發現光有知識還不夠,還要有能力。再后來發現知識和能力的背后是文化的支撐。到了現在,我們又發現知識、能力、文化的背后是思維。思維是語文素養的核心要素。重視思維能力的提升,才符合語文課程改革的規律。

3. 提升思維能力,是學生發展的需要

教育的最終目的是培養適應社會發展的人才。“今天的思維習慣、思維品質、思維能力,必然影響學生明天如何做事,如何生存發展,影響著明天的成就。”所以語文教學,在課堂上組織言語訓練時,必須關注學生的思維能力的培養,關注良好思維習慣的養成。這是語文教師義不容辭的責任。

二、思維能力提升——現狀堪憂

語文學科是一門感性學科,它以感悟為主要特征。所以教學中,往往出現“思維缺席”“偽思維”的現象。或過于依賴圖像資料,無視思維發展;或滿足于閱讀的泛泛理解,忽略思維提升;或醉心于課堂中看似熱鬧的低層次思維練習,實則毫無思維含量。

現狀一:淺表“語用”遮掩了思維發展

語文課程標準(2011版)強化了學習語言的運用。語文課堂一律成了語言運用的“訓練場”,但也出現了不少的淺表“語用”,動不動就來一段“隨堂練習”,全然不顧是不是符合學段的特點,有沒有必要練習,為“語用”而“語用”。淺表“語用”,干擾了正常的閱讀理解,沖擊了言語訓練中思維能力的提升和發展。

現狀二:淺層理解阻礙了思維提升

前不久曾看到過一個《祖父的園子》的教學片段。請同學們自己讀第13段,你讀出了一個怎樣的園子?哪一句直接告訴我們園子是自由的?請畫出來齊讀。課文圍繞這句中心句寫了哪些園中之物是自由的?請圈出來。是啊!園子里的一切都是自由的,要做什么就做什么,要怎么樣就怎么樣,我們一起有感情地讀一遍。這一段的教學,目標是明確的,就是讓學生明白園子里的一切都是自由的,感受園子的活潑與靈動。但是在這個過程中,學生依然停留于淺表理解和低階思維的層次上。所有問題缺乏思維的深度,缺少思維的張力,學生的學習看似熱鬧,實則沒有真正有意義地發生。

三、提升思維能力——有法可循

1. 言語比較,培養思維的深刻性

思維的深刻性體現在善于深入地思考問題,抓住事物的規律和本質。思維的深刻性是一切思維品質的基礎。教學中,讓學生在兩個甚至多個相同或不同的文本中比較、思考,透過語言現象,看到文字蘊含的深層意蘊,有利于發展思維的深刻性。

(1)橫向比較

橫向比較是我們言語訓練中常用的方法。例如,學習《獨坐敬亭山》《望洞庭》《憶江南》這三首古詩時,組織學生進行橫向比較這三首古詩詞有什么相同點?有什么不同點?引導學生發現:詩人都在描寫一處景物,并且在描繪景物的同時,都在抒發自己的情感。通過多次引導不同點發現的就更多了:前兩首是詩,沒有詞牌名,后一首是詞有詞牌名;作者當時的心境各不相同;《望洞庭》寫的是秋天的洞庭湖風光,《憶江南》寫的是江南春景;《望洞庭》寫的是夜景,《憶江南》則是日出時的景色;《獨坐敬亭山》是五言絕句,《望洞庭》則是七言。在橫向反復地比較中,不僅加深了對這三首詩詞的理解,而且不知不覺訓練了學生的思維。

(2)縱深開掘

縱深開掘指的是抓住可比的語言現象,縱向開挖把學生的思維引向縱深處。例如《學會看病》《剝豆》這兩篇文章,都運用了大量的心理描寫,心理描寫的方法豐富多變,我們可以組織學生進行比較閱讀。首次比較,發現兩篇文章的相似之處。即人物相似、結構相似、寫作順序相似、主題相似、寫法相似,都運用了心理描寫的手法。二次比較,引導學生發現心理描寫的獨特方法。《剝豆》主要運用了兩種想法的斗爭,頭腦里有兩個小人在爭辯;《學會看病》主要通過時間烘托來表現人物的心理,同時還運用了內心獨白。在前兩次比較的基礎上再次引導學生,往縱深處比較。三次比較,發現心理描寫的語境不同。《剝豆》描寫的是緊張的比賽,用兩種想法的激烈斗爭來表現母親的矛盾心理最合適。《學會看病》是母親一個人在家漫長地等待,等待時間越長越煎熬,用大段的內心獨白慢慢地寫更合適。可見心理描寫必須符合實際的情境。通過這樣縱向立體反復比較,引領學生不斷發現,享受閱讀,訓練了學生思維的深刻性,而非僅僅停留在事物的淺層理解。

2. 言語評析,發展思維的批判性

(1)巧設陷阱,促進思考

在教學中為了促進學生思考,教師可設計一些“陷阱”,讓學生誤入歧途,引導學生重新思考。這樣造成強烈對比,有利于糾正學生思維的不嚴密,同時培養思維的批判性。比如《頤和園》中描寫昆明湖這一段中有一個句子:“游船畫舫,在湖面慢慢的滑過,幾乎不留一點兒痕跡。”這句話運用動態描寫,反襯出昆明湖水的靜。一個“滑”字頗有情味,與前面一句“昆明湖靜得像一面鏡子”相襯托,一靜一動,更加突出了湖水的靜。教學時為了引起學生思考,我故意設了一個“陷阱”:老師認為作者這個“滑”用錯了,應該改為“劃”更合適。“一石激起千層浪”,學生們紛紛討論起來:有的說是應該用“劃”,我們平常都說劃船,這里游船、畫舫也是船,也應該用“劃”;有的說“滑”比“劃”好,“滑”過沒有痕跡,“劃”過會激起浪花會有痕跡;也有的說課文后面說,“幾乎不留一點兒痕跡”,應該要用“滑”。在學生們各抒己見之后,我引導學生總結出正確的觀點。學生們在這一過程中,思維不斷碰撞,在持續的矛盾分析中提升了思維品質。

(2)巧搭跳板,深入理解

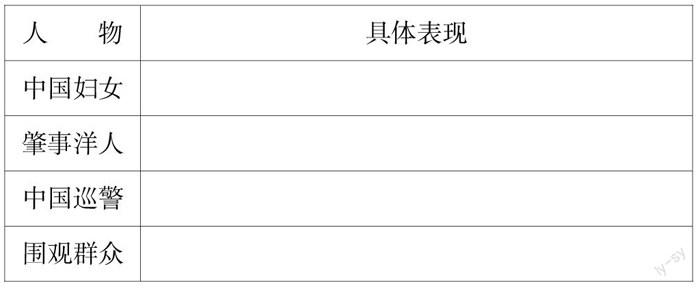

幫助學生搭設思維的跳板,使之在更高層次上繼續思考,促進學生思維更加嚴謹辯證,從而培養思維的批判性。比如在教學《為中華之崛起而讀書》里“中華不振”這個詞時,我就巧妙地搭設了跳板,幫助學生更深入地理解。默讀第七、八自然段,自主完成練習。

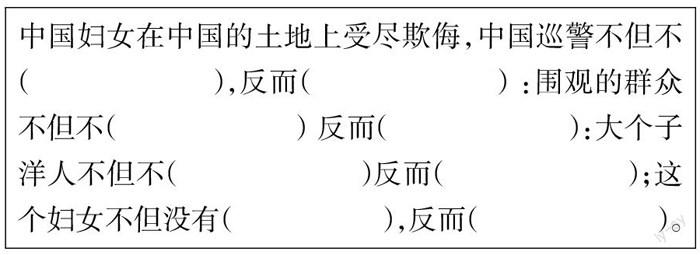

完成練習后,開展自主說話練習。

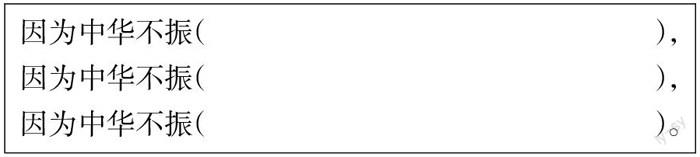

對比四種人的不同表現,交流:在中國的國土上,中國人受欺負了,為什么得意洋洋的是洋人?之后出示閱讀材料,“華人與狗不準入內”“屈辱的歷史”,最后再次說話練習。

這樣的言語訓練,促使學生思維的理解不斷延展,有了序列,自成邏輯,在質疑辨析的過程中,學生的思維得到了嚴密的訓練。

3. 言語遷移,訓練思維的靈活性

思維的靈活性是指思維活動的智力靈活程度。學生思維的靈活性主要體現在言語的遷移能力上。

(1)多角度發散

多角度發散是指廣辟蹊徑,開闊思路,尋求多種答案的思維訓練。如教學《飛向藍天的恐龍》時,我是這樣教學的:在學習了恐龍繁衍成的龐大家族后,教師出示圖片欣賞形態各異的鳥類家族,之后組織學生遷移運用,用總起和排比的寫法來介紹學生自己所了解的鳥類龐大家族。

在這一言語練習中,教師鼓勵學生分別可以從顏色、聲音、大小、生活習性等不同角度來練寫,發散學生思維,從而達到訓練思維靈活性的目的。

(2)多感官協作

多感官協作,顧名思義就是調動學生多種感官參與到言語訓練中。如《找春天》教學中,筆者就用這種方法設計了練習。

葉圣陶先生曾說過:“不會有脫離了思維的語言運用,也不會有脫離了言語表現的思維。”所以,我們在日常言語訓練中,應該引導學生登上思維列車,掌握語文思維方法,在言語比較與評析、言語遷移、言語創造活動中,多途徑訓練思維,讓學生的思維能力得到有效提升和發展,從而促進學生的全面發展。