性別角色理論視角下當前社會婚姻、家庭觀念現狀分析基于2017年中國綜合社會調查數據分析

楊貝

摘 要:自1987年實行改革開放以來,我國從高度集中的計劃經濟向社會主義市場經濟轉化。在這一時期,我國歷經了從農業社會向工業社會、從農村社會向城市社會、從倫理社會向法治理性社會的轉變。在這一過渡時期,中國人的價值觀發生了巨大的變化,其中婚姻家庭價值觀的變化最為顯著。因此本文在大量收集并分析2017年中國綜合社會調查中有關婚姻家庭觀念數據的基礎上,結合性別角色理論分析視角,總結出當前在全面三孩政策背景下,人們的婚姻家庭觀念塑造等方面的變化趨勢,進而就當代人婚姻家庭觀念、性別平等等方面探析當前婚姻家庭價值觀形成的現實原因及建議措施。

關鍵詞:婚姻;家庭;性別角色;性別平等

一、研究背景

在漫長的封建文明歷史長河中,中國建立了一整套以男權為中心的封建倫理道德規范,對男人和女人提出了不同的性別角色要求。我們今天對性別角色的一些偏見和成見,在很大程度上根源于男尊女卑的傳統文化的負面影響。但隨著社會的進步和獨生子女的增多,“男女平等”的呼聲在我國不斷高漲,男女平等這一話題也越來越受到國內外研究者的關注。研究者對“男女平等”有著很多不同的解讀,在女性主義代表作《第二性》中波伏娃認為:女性不是天生的,而是后天形成的,我們熟知的性別一詞可以分為“性別(sex)”和“社會性別(gender)”。性別指的就是我們所知道的生理性別,一般是指男性和女性在生理上的區別。社會性別,則指的是男女兩性在社會文化的建構下,形成的性別特征和差異。這是由社會文化形成的對男女差異的理解,以及在社會文化中形成的屬于男性或女性的群體特征和行為方式。

現代社會是個高速發展的社會,隨著經濟的發展,社會主義市場經濟的深入和完善,人們的世界觀、價值觀也在不斷發生改變。當代人們的性別角色意識也逐漸發生變化,一方面,傳統觀念在人們心中有著難以替代的地位,另一方面,隨著改革開放,國外的開放思想融入我們國家,許多年輕人融入了這個多元的社會,他們選擇追求自由、浪漫的生活,對婚姻家庭觀念有著與時俱進的想法。最近研究表明,中國人的性別角色觀念在總體上趨于平等和現代,但在社會性別分工方面表現出明顯的差異,呈現出向傳統回歸的趨勢,男外女內的現象有所回溯。

二、文獻綜述

(一)國內文獻

首先是性別角色理論方面,性別角色理論是研究兩性問題的重要概念,不同的學者對于中國現階段人們的性別角色意識有著不同的觀點。

邱亞君(2012)將性別角色理論分為社會性別差異、社會性別角色和社會性別制度三個方面,其中性別角色包括:性別角色期待和性別角色表現。對比國外的一些家庭責任方面相關研究,她認為社會性別差異對女性的限制影響與性別文化中的家庭婚姻責任制密切相關,女性在面臨事業娛樂和家庭的選擇下,往往會把家庭放在首位,主動承擔撫養子女、承擔家務等責任。

姜春云(2022)根據2021年發布的《全球性別差異報告》中的結果分析認為,性別角色觀念現代化是新時代發展的必然要求,但我國家庭內部的母職與父職關系存在失衡,我國家庭內部的傳統性別分工仍然存在。

魏海童(2016)對社交媒體中性別刻板印象進行了批判性研究,認為女性在社交媒體中被貼上了刻板化標簽,只有主動打破社交媒體引導的性別刻板印象,才能夠促進性別角色意識的發展。

其次關于婚姻家庭方面,不管是從作為社會行為的宏觀層面或者是生理上男人、女人兩性結合的微觀層面來說,婚姻家庭始終是人類社會經久不衰的議題,周素(2020)將女研究生的婚戀觀念作為研究對象并將婚姻家庭觀念分為:擇偶標準、愛情觀、家庭觀三個維度,她研究認為當前人們的性別角色觀念與婚戀觀念息息相關,當前青年的婚姻家庭觀念呈現出現代的兩性平等觀念和傳統的男尊女卑觀念相結合的態勢。

最后關于性別平等方面,張樂(2017)在當代青年的性別角色、家庭觀念及其塑造一文中通過對2012年中國綜合社會調查CGSS數據分析得出結論,他認為當前中國男權文化經過歷史積累沉淀,形成了工作-家庭互相擠壓的新形式,這種夫妻間的婚姻家庭模式是傳統男權文化的復制,不利于性別平等的推廣和實現。

(二)國外文獻

西方關于兩性性別角色意識的研究從很久之前就已經開始,對于西方女性政治經濟和家庭地位的提高以及婦女思想解放運動有著深遠的影響,西方研究量表的科學性以及研究對象的多樣性等方面十分值得我們學習。

首先關于性別角色理論方面,當前國外對性別角色實質含義有兩種代表性的解釋:首先是美國學者T.帕森斯提出的“功能特化論”,認為男性發揮著工具性功能,女性則發揮著表達性功能;其次則是心理學者D·巴卡恩提出的“生存形態論”,認為女性的角色特征是“合理性”,男性的角色特征是“能動性”。總的來說,“性別角色”是特定文化所認定的一種適合男性和女性的行為體系,它還包括那些被認為是構成男人和女人的基本態度和情感。

其次關于婚姻家庭方面,芝加哥學派學者Linda Mealey研究(1993)認為男性在社會上對于政治、經濟、社會、宗教和法律等方面相對于女性具有結構性的控制體系,父權制是人類社會的普遍現象。父權意識控制著兩性關系的很多方面,婚姻中的家庭關系,夫妻間的性別角色分工和性別意識都深受父權意識的影響。

三、研究設計

本文將關注重點集中于2017年中國綜合社會調查數據中能反應出現代人性別觀點、婚姻家庭價值取向、現代兩性性別平等取向等問題。這些問題大多數是以李克特量表的形式展現出來,答案從“非常同意到非常不同意”逐級遞增,讓被訪者對一系列指標性問題做出獨立判斷。

在有關性別角色測量指標中,調查者通過詢問人們在婚姻關系中對于女性自身事業發展的看法、女性照料孩子與事業的平衡、家庭事務性別分工等方面,以此反映出當代人性別角色方面的認知水平。

在有關對婚姻家庭觀念的測量指標中,調查者通過一系列現代人對于婚姻家庭生活的看法,詢問被訪者的婚姻觀念,以此展現出現代社會人們在婚姻家庭領域性別角色傾向以及現代人性別價值取向。

四、數據描述性分析

本文的調查數據來自2017年中國綜合社會調查數據(CGSS),選取了各個年齡段的被訪者構成了本次分析的樣本,有效個案數為12582,其中男性5935人,占比47.2%,女性6647人占比52.8%。本文使用SPSS統計分析軟件錄入數據,運用描述性統計和數據分析的方法,探討性別角色理論視角下塑造當前社會人們的婚姻家庭觀念的諸多因素。研究結果如下:

(一)當代人婚姻觀念現實分析

隨著改革開放的不斷發展,經濟發展速度不斷提高的同時,思想觀念也在發生著悄然的變化,隨著社會的發展人們的婚姻感念逐漸開放起來,與上世紀五六十年代不同,當代人對待婚姻的思想已經摒棄“父母之命,媒妁之言”的思想,現代人在婚姻方面的性觀念、生育觀都發生了很大的變化。

第一, 關于婚姻中性觀念這一問題,本次研究針對調查數據中關于對婚前性行為和婚外性行為支持與否的價值判斷的調查結果進行探討,結論如下:

首先,婚前性行為作為一個相對寬泛的概念,指的是男性和女性在還沒有登記結婚的情況下發生的性行為,雖然國內沒有任何法律禁止婚前性行為,但是這一行為常常會受到道德保守主義者的反對以及社會輿論的譴責。周紅梅關于婚前性行為有這樣的解讀:大多數人認為幸福美好的婚姻始終是一段戀愛的最終歸宿,而只有在婚姻中的性行為才是受到法律認可并且加以保護的,性行為在美滿和諧的婚姻家庭關系中才能實現其社會倫理價值。調查數據顯示,有62.2%的人認為婚前性行為是不對的,有22.8%的人認為說不上對與不對,有13.3%的人認為是正確的,這說明長期以來,雖然當今社會人們的性觀念得到了極大地解放,不穩定的道德觀念受到很大的沖擊,性態度發生很大的變化,但傳統觀念中對性行為的約束在人們的思想中仍然根深蒂固。

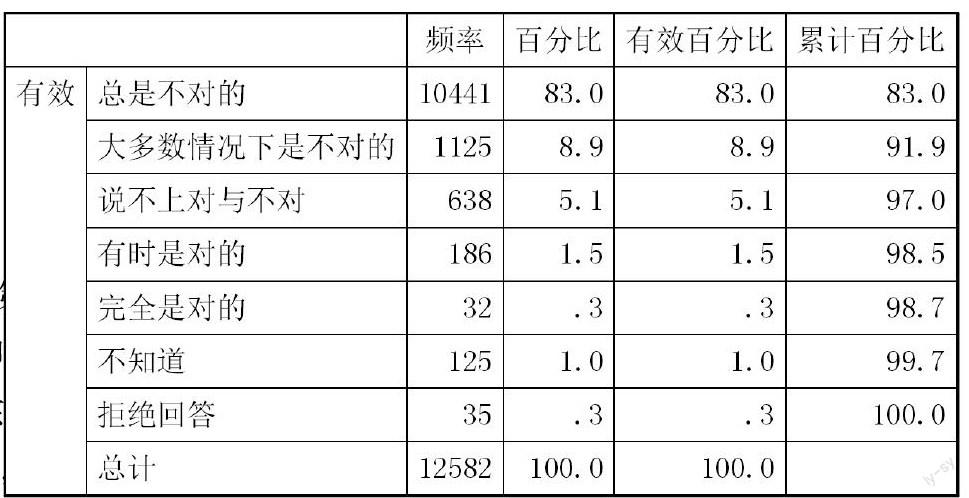

您認為婚前性行為對不對?

其次,關于婚外性行為這一概念,婚外戀被認為是對婚姻制度的極大挑戰,而婚外性行為則被認為是一種嚴重的越軌行為,它是已婚者在婚姻之外與他人發生關系的兩性關系,通常與婚外情相伴產生。在歷史的長河中,婚姻與家庭的發展模式就像費孝通老先生在《生育制度》一書中所描述的那樣,社會之所以要有婚姻,還要建立家庭,并且用法律來保護它,用倫理來規范它,是因為需要用它來承擔和完成一系列重要的社會功能。社會如果單為滿足男女之間的情愛和兩性關系的話,是不需要婚姻和家庭的,只要有當事人的意愿就可以了。那么為了了解當下人們對婚外性行為的看法本文收集了以下數據,調查中,有83%的人認為婚外性行為總是不對的,有8.9%的人認為婚外性行為在大多數情況下都是不對的,有1.8%的人認為是對的,從數據中可以看出近二十年來隨著改革開放,中國各階層人士的婚姻觀、價值觀和生活方式,經受著來自方方面面的沖擊。傳統的中國是一個“性保守”的國家,傳統的一夫一妻制度本質上體現的是一種財產關系和生產關系,從歷史的角度看,性具有社會屬性,它可以在不同的婚姻和非婚姻模式下得到不同程度和不同方式的滿足。但是隨著人們性觀念的解放,出現了越來越多的婚外情現象,西方社會的自由開放的性觀念的傳播使得我國男女雙方的性關系趨于隨意和開放,需要我們注意的是如今非婚性關系的增多引起了與之有關的很多社會問題,其中包括危害社會安定、妨礙公民的性權利平等、破壞婚姻制度妨礙下一代成長等等,這些問題都對婚姻家庭的建設造成了很不利的影響。

您認為婚外性行為對不對?

第二、關于結婚后是否要孩子這一問題,中國人自古以來是重后裔的,即使現代人已逐漸淡化了"養地臨老"或"傳宗接代"的傳統生育觀念,孩子對家庭的重要性仍然是首當其沖的。在有關當代人生育觀念的調查中,針對結婚后不一定要有孩子這一觀點有63.3%的人選擇不同意,有14.5%的人選擇無所謂同意不同意,僅有21.6%的人選擇同意這一選項,這說明,在當代人走進婚姻的殿堂時,還是有相當一部分人希望生育子女的,在我國的傳統文化中,我國是一個鼓勵生育的國家,因此應當發揮生育文化中的積極作用來改變當今的消極生育環境。現代人雖然面臨著就業難、工作壓力大、競爭激烈等一系列現實問題,導致我國從總體上看全面放開二孩政策后新生人口仍處于下降趨勢,但是我們仍需要從傳統生育文化中汲取營養,積極引導當代人樹立正確的婚姻家庭價值觀念促進人口高質量增長。

[結婚后不一定要有孩子]以下關于婚姻的看法,您是否同意?

(二)當代人家庭觀念現實分析

家庭是組成社會的基本單位,而婚姻是一個完整的家庭形成的必要條件。先秦的禮儀選集《禮記》說:"昏禮者,將合二姓之好,上以事宗廟,而下以繼后世也,故君子重之。"從中國古代典籍中對婚姻的定義可以看出,在中國傳統文化中,婚姻的目的完全是以家庭為中心的,只注重于家庭的延續。家庭是社會和國家的基本單位。人們從家庭中得到愛和親情,又因為愛而形成新的家庭,產生新的感情,家庭總是個人親密關系的重要來源。我國的家庭模式經歷了從傳統大家庭模式向以夫妻為核心的小家庭模式的轉變。這種把個人從大家庭的束縛中解放出來的模式,使個人更加自由,促進了現代家庭觀念的解放。

關于如何認識家庭含義的本質,不同的學者對于家庭這一概念都有自己的定義,馬克思、恩格斯提出了人口增值的觀點,它們認為家庭就是指夫妻之間的關系,父母和子女之間的關系,在這樣的關系中,每日都在重新生產自己生命的人們開始生產另外一些人。中國社會學家費孝通提出家庭是父母子女形成的團體。中國社會學家孫本文認為,家庭是夫婦子女等親屬所結合的團體。中國著名心理專家郝濱認為:"人類的家庭是由婚姻、血緣或收養等關系所組成的社會生活的基本單位"。

首先,在關于家庭中男女的性別角色方面,家庭性別角色意識主要是對男外女內傳統角色分工的態度,即是否認同男性掙錢,女性養家的性別分工。在秦啟文(2001)的性別角色刻板調查中,被調查者會覺得女性的重要人格特征應該是自立、善良、純真,而社會從業者會認為應該是嫻熟、文雅、善良;被調查者大部分都覺得男性的重要人格特征應該是有創造力、有幽默感、自立。調查結果顯示,關于丈夫的責任就是賺錢,妻子的責任就是照顧家庭這一問題,持同意態度的有48.4%,持無所謂同意不同意態度的占11.2%,持否定態度的占40%。可見持肯定態度的多余持否定態度,這說明家庭性別角色態度刻板化傾向仍然存在,盡管中國的城市化、現代化進程加快,高等教育的發展、經濟的持續增長以及社會教育的普及也使得社會成員的文化程度大大提升、人們的收入不斷提高,但傳統的性別角色意識不但沒有衰落甚至逐漸形成定型化趨勢,兩性社會和家庭角色選擇的自由度沒有隨之提升。

[丈夫的責任就是賺錢,妻子的責任就是照顧家庭]以下關于性別角色的說法,您是否同意?

1.當前社會家庭性別角色觀點刻板化傾向原因分析

西方女性研究極大地推動和發展了性別理論,該理論最早由美國人類學家格.如本于1976年提出。社會性別的提出是對生理性別的批判,它指出了社會制度、法律和價值觀對婦女的歧視造成了政治、文化和經濟上的壓迫。換句話說,性別視角就是對社會或文化中的性別歧視進行發現、批判和改造。以下是基于社會性別視角下對當前我國社會性別角色觀點刻板化傾向的原因分析。

(1)轉型時期女性就業狀況、就業模式改變

盡管我國經濟體制和產業結構的改變和調整使得當代人具有更多的職業發展機會,但根據市場價值準則,很多企業為了追求利潤最大化,本能的排斥勞動力成本較高的女性,尤其是一些中小型企業、私企無論是在招聘錄用還是在工資及福利待遇上都會更傾向于做出對女性不利的制度安排。這就導致了諸如女大學生就業難、女性再就業難等性別歧視問題,這種近乎公開的就業性別歧視現象,無形之間也固化了傳統的性別角色態度。

(2)傳統的家庭分工模式影響

在中國古代傳統文化中一直有“男主外,女主內”的觀點,中國封建時代“男主外、女主內”這種分工模式給兩性帶來的影響是巨大的,權力分配和義務承擔方面往往會把女性排除在外,全都以家庭中的男性數目分配土地和擔負賦稅。恩格斯在《家庭、私有制和國家的起源》中是這樣分析社會性別角色觀點的:在包括許多夫婦和他們的子女的古代共產制家戶經濟中,交給婦女的家務,就像由男人提供食物一樣,是一項公共和社會所必要的事業。隨著父權制家庭的出現,尤其是獨享家庭的產生,這種情況發生了變化。家務已經失去了它的公共性。它不再與社會相關。成為私人服務;妻子成為主要的家庭女傭,被排除在社會生產之外。它還表明通過性別觀點,即從性別觀點看社會,就會發現那些女性對男性的依附性事實或歧視女性的事實被視為當然合理,這就導致了對女性發展、人格、利益和權利的損害,從而加劇了我國性別角色觀點的性別化傾向。

(3)社交媒體對性別角色刻板化的影響

社會性別在文學作品、電影、廣告等大眾傳媒的發展過程中被建構,對于性別的刻板印象也在我們日常生活中與社交媒體的接觸下被深深烙印。格伯納的涵化理論指出大眾傳媒有著一定的傾向性,在現代社會中,大眾傳媒所催生的“象征性現實”對人們對現實世界的理解產生了巨大的影響。由于大眾傳媒的一些傾向性,人們的主觀現實與實際的客觀現實之間存在著很大的偏差。同時,這種影響不是短期的,而是一個長期的、緩慢的發展過程,它在不知不覺中制約著人們對現實的看法。當今社會手機、電視、廣告、電影、文學作品、短視頻app、自媒體等現代大眾傳媒都在無形中構建者社會性別,久而久之,性別秩序、性別角色逐漸形成,并涉及到政治、經濟、文化、家庭、婚姻、倫理道德等各個領域內,很大程度上影響并塑造了人們關于性別的價值觀念。

五、結論

上述研究顯示,現代人在婚姻方面的性觀念、生育觀都發生了很大的變化,當代人的婚姻觀念逐漸由保守走向開放,但從整體上看,當代青年對于傳統的性別角色意識趨于保守,研究結果顯示:當代人對于傳統的性別角色認可度較高,性別角色視角下當代人的家庭觀念仍保留有一定的刻板化傾向,他們對傳統兩性家庭分工的認同感比較強,關于當代人婚姻家庭觀念產生的變化,還遠遠沒有達到實現真正的男女平等的狀況。我們的家庭關系、家庭觀念和家庭中的性別角色仍然很傳統,社會生產力水平和社會保障能力仍然相對較低。在整個社會文明相對有限的環境下,女性的職業化和社會解放并不一定會給職業女性帶來獨立、幸福、健康和高質量的生活。

在這個互聯網高速發展的今天,無論是在社交媒體上還是日常生活中,人們需要進行理性批判,嘗試去打破舊的性別刻板印象,兩性平等的核心問題就是如何取看待和處理男女角色的定位和分工,倡導男女平等首先要打破傳統的性別角色的刻板化印象,當前時代,傳統的性別角色偏見通過了婚姻家庭生活以及工作等多種形式加以鞏固,在現代社會,男性承受的壓力比以往任何時候都大,這就使有些男性產生了逃避心理,他們選擇服從父權文化,犧牲女性的權益來換取家庭的幸福。恩格斯曾經提到:面對性別不平等,女性應該從家庭勞動中解放出來,更多地參與社會勞動,提高自己的經濟地位,在這個過程中,社會應該給予相應的保障和支持,只有當女性也代表了先進的生產力,真正意義上的男女平等才是可以實現的。在當今開放的時代,越來越多的女性需要擺脫傳統觀念的束縛,更好地發揮自己的聰明才智,不斷嘗試表達“獨立、平等、走出家庭、進入社會、成就事業”的聲音。

我國目前的性別平等正努力朝著男女攜手共同發展的目標前進,這不僅是新時代女性的基本權利,更是對兩性平等發展的肯定,隨著女性發展新的道路的深化與推進,在婚姻與家庭生活中相信女性將會具有更為自由的選擇權,更加舒適的生活環境以及更為開放的思想理念。在男女平等問題上,我們不能滿足于法律的規定和輿論的普遍支持。官方業績報告中關于進展和成就取得的成就確實是巨大的,中國女性的進步和我們個人的成長就證明了這一點,但這并不意味著平等法律下不再有男女平等問題,也不意味著獲得社會權利就可以等同于婦女解放。如果平等權利不能給女性的生活帶來幸福和健康,反而帶來更沉重的負擔和壓力,這種“平等”就有必需受到懷疑,值得我們認真反思。

參考文獻:

1.家庭性別角色態度:刻板化傾向的經驗分析.徐安琪.婦女研究論叢[J]2010(03).

2.李銀河.家庭與性別評論[M].北京:社會科學文獻出版社,2009.

3.社交媒體中的性別刻板印象批判. 魏海童[J]東南傳播.2016(09).

4.西蒙娜·波伏娃.第二性[M].上海譯文出版社,2011.

5.隱性性別制度對女性家庭角色的影響.常曉茗[J]學理論.2009,(31).

6.性別角色觀念與育齡人群的生育意愿-基于性別差異和社會變遷視角的分析.姜春云[J].蘭州學刊.2022(05).

7.當代人婚姻觀的現狀變遷原因研究報告.

8.當代都市青年的擇偶標準-基于南京萬人相親會的實證分析.風笑天,賈志科[J].河北大學學報(哲學社會科學版),2013(02).

9.女性主義與社會性別分析-性別角色理論在發展中的作用[J].浙江學刊,2000(02).

10.性別角色刻板印象調查,心理科學,2011(05)秦啟文,余華

11.性別角色與同性戀認知:大學生對同性戀的態度及其性別差異.甄躍輝,焦開山.社會建設[J]2016(11).第三卷第六期.

12.當代青年的性別角色、家庭觀念及其塑造-來自CGSS的數據分析.張樂.社會青年研究[J]2017(04).

13.高學歷女性閃婚行為的選擇性研究-以蘭州市五個高學歷女性為例.巨瀾.西北師范大學碩士學位論文,2010(05).

14.西方性別角色態度研究述評.郭愛妹,張雷[J].山東師大學報社會科學版2000(5).

15.Goldberg,S.(1993).Why men rule:A theory of male dominance.Chicago:Open Court.

16.社會性別視野下女研究生婚戀觀研究.周素.貴州民族大學碩士學位論文2020(4).

17.家庭、私有制和國家起源[M].北京:人民出版社,1973:3.

18.中國女性休閑體育行為限制因素的質性研究-基于社會性別理論的視角.邱亞軍,梁名洋[J].體育科學,2012(08)